流動地震台

流動地震台寬頻帶流動地震台陣研究

流動地震台高發地區

流動地震台高發地區天山陸內造山動力學的寬頻帶流動地震台陣研究

大陸動力學研究是當前固體地球科學界研究的一個主導方向,而大陸變形及其動力學乃是大陸動力學的核心問題。陸內造山帶,作為陸內的強烈變形區,是影響地殼演化的主要過程,也是板塊理論尚不能解釋的一個重大地學問題。其動力學過程已成為當前大陸動力學研究的國際性前沿性重點課題。在這方面,新生代陸內造山,由於它在現今大陸和造山帶變形研究以及地震災害減輕研究中所具有的特殊價值,無疑應成為我們研究的重中之重。

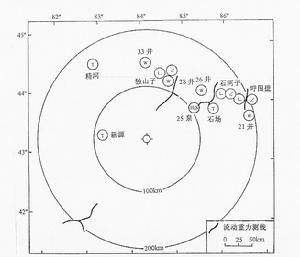

天山長約2500公里,寬300-500公里,是中國大陸除喜馬拉雅-喀喇崑崙造山帶外,唯一擁有海拔高於7000米山峰的山脈。天山距印度-歐亞板塊邊界約3000公里。地質學家認為,大約在50 Ma年前,由於印度板塊與歐亞板塊的碰撞形成天山。全球大陸雖然有若干遠離板塊邊界的陸內造山帶,但天山被公認為世界上唯一現今仍在進行強烈造山的典型。垂直形變測量表明(彭樹森,1993),天山現今的抬升速率達17mm/a。最近的多期GPS測量(王琪等,2000)則發現跨天山東段(87oE)有4mm/a的匯聚變形,而西段(76oE)現今仍有20mm/a的地殼快速縮短,這幾乎相當於印度板塊向西伯利亞推移速率的一半。另外,天山,帕米爾地區現今地震活動頻繁,它們是中亞地震活動最為強烈的地區。已有的地質學研究表明,天山造山帶是古老闆塊的拼合帶,它是在多旋迴的開合運動中,古板塊多次裂解擴張、匯聚俯衝及碰撞的結果。經過多期次的運動開合,天山造山帶構造複雜,岩石類型眾多,在其形成與演化過程中伴隨著規模巨大的岩漿活動。所有這些都是天山造山帶區別於其它陸內造山帶的顯著特點。天山地區出露良好的地層露頭,極高的構造活動性,為陸內造山動力學研究提供了得天獨厚的自然條件,被國際公認為開展陸內造山研究的關鍵地區和最理想的天然實驗場。

北京西山鷲峰地震台

流動地震台監測地震

流動地震台監測地震北京西山鷲峰地震台是中國自建的第一個地震台,位於鷲峰國家森林公園秀峰寺南邊內。於1930年在李善邦和秦馨菱先生主持下建成,1937年日寇發動侵華戰爭後停止觀測。1966年北京遙測台網建成,有8個子台。北京西山鷲峰地震台不僅是中國自行修建的第一座地震台,也是當時世界上一流的地震台之一,開創了中國地震研究的新紀元,也見證了中國地震研究史。

機構職責

鷲峰地震台從1930年9月 20日開始記錄,每月把記錄到的震相到達時間編成月報,與世界各地震台交換。到1937年7月,抗日戰爭爆發為止,共記錄了2472次地震,中間未曾間斷。對其中重要的地震,還參考和利用其它地震台交換來的資料,定出震中位置及震源深度等數據,進一步加以分析和研究,編成鷲峰地震研究室專報出版。鷲峰地震台的儀器設備、管理水平及記錄質量等,都已達到了當時的世界一流水平。加之鷲峰台地處在亞洲地震台站較少的地區,所以觀測結果及研究報告很受世界同行的重視。

抗日戰爭爆發後,鷲峰地震台被迫停止工作。地震台的伽利清-衛利普式電磁地震儀拆卸後運到燕京大學存放,維歇爾式機械地震儀因不便拆運,留在鷲峰。抗戰期間,李善邦、秦馨菱、賈連亨等鷲峰地震台的工作人員都相繼離去,原鷲峰地震台的房屋則被抗日游擊隊作為指揮部之用。鷲峰地震台的歷史,從此告終。一九九零年鷲峰地震台建立六十周年,在黨和政府的關懷下,國家地震局地球物理研究所整修復原。

相關人物

鷲峰地震台位於北京西山鷲峰,它是當年中央地質調查所的一個下屬機構。當時擔任地質調查所所長的翁文灝,很重視地震地質的研究。1920年甘肅發生大地震,翁文灝曾與王烈、謝家榮等奔赴現場,在艱苦的條件下進行過詳細的調查。通過那次調查,翁文灝深切感到要加強中國的地震研究,必須建立地震台,並需要有物理學基礎的人參加,才能取得更完善的資料。

鷲峰地震台的建台工作,始於1928年。當時北平的一位名律師林行規,同丁文江、翁文灝等地質界人士有很深的交情,且頗熱心於科學事業。他得知地質調查所要建立地震台,便主動把他在鷲峰新建別墅旁的一塊空地捐給地質調查所,做建地震台之用。與此同時,翁文灝還通過清華大學教授葉企孫的介紹,請了李善邦來擔任這項研究工作的負責人。

李善邦,地震學家,1902年10月2日生於廣東省興寧縣一農民家庭,1926年畢業於南京東南大學,1929年經清華大學葉企莉教授推薦步入地震觀測研究工作。1930年在當時的實業部中央地質調查所所長翁文瀕先生的領導下,在北平 (今北京)西郊創建中國自行建設的第一個地震台-鷲峰地震台;1941年勘探發現四川攀枝花大型鈦鐵礦;1943年在重慶北碚設計、研製成功我國第一台地震儀-霓式(亦稱1式)水平向地震儀;20世紀50年代,進一步開發研製成功51式等多種型號的地震儀,主持編繪我國第一套地磁圖,領導建立中國第一批全國地震基本台站,主編第一部《中國地震目錄》 ,編制完成第一幅《中國地震區域劃分圖》;1960年主持組建新豐江水庫地震考察隊,開創了我國水庫地震研究新領域;晚年,抱病撰寫專著《中國地震》,為中國地震事業留下了彌足珍貴的精神財富。1980年4月29日逝世於北京。

李善邦不僅致力於地震科研事業,而且還承擔中國科學院地球物理研究所地震研究室的組建、制定發展規劃、組織科研管理等許多繁重工作,其間親自舉辦多期地震乾邯培訓班,並在北京大學和中國科技大學講授地震學課程多年,為新中國培養了大批地震工作的骨幹力量。李善邦自開創地震事業之日起,便十分注重向發達、特別是地震科技發展較早的國家學習,為促進中外地震科技交流與合作,為提高中國地震事業在國際上的地位做出了突出貢獻。

流動地震台流程表

流動地震台流程表周邊景點

鷲峰國家森林公園位於北京市西北約30公里的群山懷抱之中,在北京市第二條景觀大道北清路的西盡頭,距中關村高科技園僅2公里。從頤和園乘346路公共汽車到北安河北口下車,西行1公里即到。是北京市最近的國家森林公園之一。 隸屬北京林業大學的鷲峰國家森林公園是國家AA級旅遊景區,全國青少年科普活動基地。林地面積832.04公頃,年均氣溫12.2℃。鷲峰主峰海拔465米,公園最高峰1153米,是海淀區第二高峰。公園共劃分為鷲峰中心區、寨兒峪谷壑區和蘿芭地山頂區三大旅遊景區。其中,鷲峰中心區位於公園的核心部位,主要以人文古蹟和自然景觀為主,有中國自建的第一座地震台,清代的響塘廟,明代的秀峰寺,金代的普照寺,遼代的鷲峰山莊,盤景軒,觀音洞,千年登山古道等28處景點。寨兒峪谷壑區則以人工營造的森林景觀、巧奪天工的奇石地貌和各種各樣的木本觀花植物構成景區的主要景色,也是一條通往妙峰山娘娘苗燒香的主要香道,王母娘娘行宮、十八盤、杏林深處、眾香朝拜等15處景觀讓人流連往返。蘿芭地山頂區位於海拔900米以上,茫茫林海、無數野花、高山草甸構成了獨特的景觀。而楊六郎轉塔、無暑清涼、空中花園、四面雲山等14處景點更是錦上添花,讓旅行充滿了神奇快樂。

山西省太原地震台

專家一起探討流動地震台問題

專家一起探討流動地震台問題太原台位於太原盆地西緣、交城斷裂的轉折部位,是山西地殼結構最複雜、沉降幅度最大、磁異常與重力異常最顯著、地震活動頻度最高的地段。其獨特的地震地質構造環境,對於監測、研究山西乃至華北的地震活動具有非常重要的意義。

太原基準地震台始建於1953年,1968年正式建台,1969年劃歸國家地震局,1972年被確定國家Ⅰ類地震基準台。由晉祠台和武家寨磁電台組成,占地面積86畝。有長170米的觀測山洞、容納100餘人報告廳、微機室100m2、640m2監測中心、1600 m2專家公寓、辦公用房40餘間。為縣處級編制,現有職工22人,其中,高級工程師2人,工程師12人。

一、 發展簡史

1953~1954年,為滿足黃河流域基本建設和地球科學研究的需要,中國科學院地球物理研究所在晉祠朝陽洞建立地震台。

1966年邢台地震後,根據華北地區的震情形勢和中央地震工作小組的安排,由中科院地球物理研究所和山西省科委聯合選址,確定建立太原地震台並於1970年建成投入觀測。

1972年,根據監測工作需要,升格為國家基準地震台。

1979年在武家寨村建成地磁台。

2006年,入選科技部地球科學野外觀測站。

二、 技術系統設定情況

做為國家基準地震台,台站建設有較完備的地震監測系統、地震前兆及地球物理觀測系統和地震信息網路系統。其中,地震前兆及地球物理觀測系統涵蓋了地電阻率、地磁場、地形變、地下流體等學科;地震信息網路系統實現了與中國地震通信網路中心各有關數據中心、山西省地震信息網路中心及各專業地震台、各市地震局間的數據傳遞和交換。“十五”期間,新增了水管傾斜儀、伸縮儀、鑽孔應變、水平擺傾斜儀;水溫、水位 、氣象三要素;DI 儀、FLARE-PLUS、核鏇、磁通門、大地電磁(ELF) 、大地電場等,使技術能力進一步增強。

三、 工作情況

建台以來,幾代地震工作者安於清貧,甘於奉獻,在偏僻閉塞的環境中探索、實踐,開展對地震活動、地球活動規律的監測、科研工作,為監測山西及鄰近地區的地震活動,為政府防震減災決策提供了有力的信息支持,為科學研究工作和山西經濟建設作出了應有的貢獻,產生了顯著的社會效益。

(一)紮實開展地震監測工作。監測工作關係到防震減災工作的實效,責任重大。台站堅持抓好地震觀測質量不放鬆,通過嚴格執行觀測規範,實行觀測質量檢查制度,建立崗位責任制,來保證地震觀測質量,先後有水準觀測、地電阻率等多個台項多次在全國評比中獲得前三名;堅持落實地震異常信息不放鬆,一旦發現觀測對象有反常現象,都要及時組織落實,力求捕捉到可能發生的地震信息。

取得一批地震觀測技術研究成果,並套用到實際工作中。

(二)開展地震預報探索研究,力求正確把握震情形勢。

堅持抓好震情會商,台站堅持每周二召開震情會商會,並不定期參加省地震局、太原市地震局等單位組織的會商和地震聯防活動。針對山西地震活動機理特點探索適合于山西的短臨預測技術思路,先後完成《太原至襄汾的地下水位觀測與研究》、《北格震群、太原盆地小震活動規律與構造關係》、《太原盆地地殼結構及走時的研究》、《單台綜合分析在在地震預報中的意義》等一批科研成果。

(三)做好破壞性地震應急速報和全球大震速報工作。台站測震部門實行24小時值班制度,隨時做好應對地震突發事件的準備,為政府在第一時間快速實施應急指揮從而提高救援工作實效服務。同時,承擔了全球範圍7級以上大地震速報任務。

專家正在監測地震高發地區

專家正在監測地震高發地區(四)積極為地球科學研究和國民經濟建設提供基礎資料。與中國地震局地質研究所合作於2006年申報科技部地球科學野外觀測站獲得成功,雙方著手在山西開展大陸裂谷動力學、裂谷地震和防災減災科研工作,並進一步研究探索大同、太原、臨汾諸盆地的地震活動、地裂災害、煤礦採空區災害隱患機理和活動規律,為國土規劃、防災減災服務。台站多年積累的觀測資料,是科學實施抗震設防的重要依據。此外,台站積極配合教育部門開展防震減災宣傳教育,多次接待中國小生到台站參觀、學習、演練。成為對社會服務的一個視窗。有利於防震減災工作的開展和從根本上提高全民防震減災素質。

(五)加強隊伍建設,營造和諧台站。台站把文明和諧建設做為搞好監測、預報、科研工作的重要保障。通過加強班子建設,提高隊伍的凝聚力和戰鬥力;通過創建學習型台站促進職工綜合素質提高;通過解決職工關心的熱點、難點問題,做好思想政治工作,來振奮隊伍精神;通過從會議、財務管理等方面入手,嚴格照章辦事,使各項管理規範化、程式化。同時,堅持開展優美環境建設,於“十五”期間實施了台站最佳化改造工程,使台站面貌得到徹底改善,台站各項工作呈現出蓬勃的生機和活力。1999年獲省直工委省直“文明單位”,2000年榮獲全國地震系統集體一等功,2005年獲 “省直文明單位標兵”稱號,2006年獲山西省總工會“先進集體”三等功,2007年獲省直模範集體榮譽稱號。