楷書四大家

作品

一是顏真卿:

書學在唐代為鼎盛時期,凡及楷書,言必稱虞、歐、褚、顏。顏真卿即是其中最富革新精神的大書家。

顏真卿(709—785),字清臣,京兆萬年(今陝西西安)人。他出身名門,是著名學者顏師古的五世孫。顏真卿為人篤實鯁直,向以義烈聞名於官場,曾為四朝元老,宦海浮沉,不以為意,後奉命招撫謀反的淮西節度使李希烈,為李所殺。

顏真卿的書法淵自家學,但其得以變革的啟迪者,乃吳郡張旭。由於他能兼取百家,自如取捨,留下大量書帖足可見其功力。史學家范文瀾在著述中每及於唐書,皆稱“盛唐的顏真卿,才是唐朝新書體的創造者”。顏的楷書,反映出一種盛世風貌,氣宇軒昂;而他的行草,使宋代米芾也心儀斯書,原因是那些書帖往往是在極度悲憤的心境中走筆疾書的,讀者可從本文中領略箇中滋味。情溶於藝,藝才生魂,歷史上大凡優秀的藝術,均不違背此一準則。

遺傳事跡顏真卿,一位書壇的巨靈。千百年來,唯顏魯公能比肩書聖王羲之,雄視闊步於書壇。唐代書壇固然以顏真卿為冠冕,而宋代也以顏書為大纛。自茲以往,顏真卿的書魂形成了巨大的向力,而又積澱成中華民族書魂的重要部分。《新唐書·顏真卿傳》贊曰:“雖千五百歲.其英烈言言,如嚴霜烈日,可畏而仰哉!”英烈的日月人生,便是澆灌其書藝奇葩的不竭泉源。

二是柳公權:

柳公權,唐代宗大曆十三年(公元778年)——唐懿宗鹹通六年(公元865年,終年88歲。京兆華原(今陝西耀縣)人。官至太子少師,故世稱“柳少師”。他初學王羲之並精研歐陽詢、顏真卿筆法,然後自成一家。所寫楷書,體勢勁媚,骨力道健。較之顏體,柳字則稍清瘦,故有「顏筋柳骨」之稱。穆宗嘗問柳公權用筆之法,公權答云:「用筆在心,心正則筆正。」穆公為之改容,如其筆諫也。宋朱長文《墨池編》中說:“公權正書及行楷,皆妙品之最,草不夫能。其法出於顏,而加以遒勁豐潤,自名家。”他初學王羲之筆法,以後遍閱近代書法,於是極力變右軍法,學習顏真卿,又溶匯自己新意,使他的字避免了橫細豎粗的態勢,而取勻衡瘦硬,追魏碑斬釘截鐵勢,點畫爽利挺秀,骨力遒勁,結體嚴緊,後世學書者不少以柳字為楷模。

他二十九歲進士及第,在地方擔任一個低級官吏,後來偶然被唐穆宗看見他的筆跡,一時機為書法聖品,就被朝廷召到長安,那時,柳公權已四十多歲。他的為人既有骨氣有一絲不苟,同樣地,他的字也顯露了他這部分的特質。也因為如此,提高了他在長安的聲望與地位,一般王公貴族都不惜鉅金爭相請他。

晚唐書法經歷盛中唐之後,盛極而衰,柳公權雖號一時中興,但與顏書相比,仍略有高下之分。唐代書法隆盛一時,至此已見式微。柳公權的楷書參有歐陽詢的筆法,往往將部分筆畫緊密穿插,使寬綽處特別開闊,筆畫細勁,稜角峻厲,雖用筆出自顏真卿,而與顏真卿的渾厚寬博不同,特別顯得英氣逼人。

柳公權享年八十歲,一共臣事七位皇帝,最後以太子少師死於任上。

遺傳事跡他的傳世書跡很多,影響較為突出的有《玄秘塔》、《神策軍碑》、《金剛經》等。

1、《神策軍碑》:楷書,唐會昌三年(公元843年)立。是柳公權的代表作之一,較後世熟知的《玄秘塔》書體風格更有特色,結體布局平穩勻整,左緊右舒,也是較好的臨寫範本。

2、《柳書金剛經》:楷書,唐長慶剛年(公元824年),四月刻。原石毀於宋代。有甘肅敦煌石室唐拓孤本傳世,一字未損,今在法國巴黎博物院。評論家認為楷書金剛經,具備了鍾(繇)、王(羲之)、歐(陽詢)、虞(世南)、褚(遂良)、陸(東之)各體之長,有很高藝術價值。

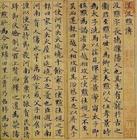

3、《玄秘塔碑》:楷書。唐會昌元年(公元841年)上二月立,原碑現存陝西西安碑林。此碑在傳世的書跡中,最為著名。是歷來影響最大的楷書範本之一。 如《玄秘塔碑》:

柳公權,世稱“柳少師”,是唐代繼顏真卿之後的又一位楷書大家,其楷書與顏真卿的楷書一起被後人並稱為“顏筋柳骨”。他初學顏真卿,後又深入研究王羲之父子及歐陽詢的書法,而後自成一家。所以柳公權的楷書摻有歐陽詢的筆法,往往將部分筆畫緊密穿插,使寬綽處特別開闊,筆畫細勁,稜角峻厲,他的用筆雖然出自顏真卿,卻與顏真卿的渾厚寬博不同,顯得特別英氣逼人。柳字清麗剛勁,這種獨特的書風被後人稱為“柳體”。本書以米字格形式對柳公權楷書部首一百法進行講解。全書分筆畫介紹、部首介紹、獨體字、複合結構、集字作品以及代表作品等六部分。本書適合於不同年齡的書法初學者入門學習。

三是趙孟頫

趙孟頫(1254——1322年),字子昂,號松雪道人,宋太祖十世孫。這是個複雜的人物。他是宋朝皇室的後代,卻做著異族朝廷的官,雖然地位很高,實際並不受重視,心裡很苦悶,只是一味地吟詩作畫。他是中國文藝史上少有的全才,大概只有宋朝的蘇東坡、明朝的董其昌可以和他相提並論。除書法外,他還擅長繪畫,精通文學,通曉音律,熟諳道釋。是他,最先將“詩、書、畫”三絕合為一體。不僅如此,他的家族中也出了不少藝術名人:他的妻子管道升、他的兒子趙雍都精通書畫,他的外甥王蒙是著名的“元四家”之一。

趙孟頫的書法,成就最高的是楷書和行書。傳世的楷書名作有《膽巴碑》、《湖州妙嚴寺記》、《仇鍔碑》等;小楷有《汲黯傳》等;行書作品不少,如《洛神賦卷》、《道德經》(局部)《汲黯傳》

《赤壁二賦帖》、《定武蘭亭十三跋》等。他作品最主要的特點,無論楷書還是行書,都很工整,四平八穩。溫和、典雅是他書法的主要特色。雖然他對晉人書法下過很深的工夫,但晉人書法中精妙的用筆,在他的作品中幾乎沒有體現;或者說,他將晉人筆法的精微之處大大加以簡化了。儘管如此,他的作品總是洋溢著一種高貴、典雅的氣息。這完全是他深厚的學問、修養所致。

遺傳事跡他的書法成就和觀念,深深地影響了後來人。不僅同時代的一些名家如鄧文原、鮮于樞紛紛以他為榜樣,明代的祝允明、文徵明,清代的劉墉、乾隆帝也從中汲取了不少營養。整個元朝書法,幾乎都籠罩在趙孟頫的庇蔭之中。可以說,他是個上承晉唐,下啟明清的一個重要的橋樑式人物。他是繼王羲之、顏真卿之後再中國書法史上第三個影響深遠的大師。

四是歐陽詢

歐陽詢(557~441),字信本,唐朝時期潭州臨湘(今湖南長沙)人。官至太子率更令、弘文館學士,封渤海縣男。博覽古今,書則八體盡能,尤工正、行書。初學王羲之、王獻之,吸收漢隸和魏晉以來楷法,別創新意,筆力險勁、瘦硬,意態精密俊逸,自成“歐體”,於後世影響深遠。據史書記載,歐陽詢“雖貌甚寢陋,而聰司絕倫,讀書即數行俱下,博覽經史,尤精三史。”歐陽詢與虞世南、褚遂良、薛稷並稱為“初唐四家”。

唐張懷瓘《書斷》云:“歐陽詢“真行之書出於大令,別成一體,森森焉若武庫矛戟,風神嚴於智永,潤色寡於虞世南。”歐存世書跡尚多,墨跡有《仲尼夢奠帖》、《卜商帖》、《張翰帖》等,碑刻有《化度寺故僧邕禪師舍利塔銘》、《九成宮醴泉銘》、《皇甫誕碑》、《虞恭公碑》、《宗聖觀記》、《房彥謙碑牌》等等。

遺傳事跡最大的貢獻,是他對楷書結構的整理。相傳歐陽詢總結了有關楷書字型的結構方法共三十六條,名為“歐陽詢三十六法”,此法雖然摻人了後人所作的若於解釋或思考,但其中肯定有很大成分依然是歐陽詢的:他的研究已經完全擺脫了不穩定的字形的無規律性的變化,而進入了造型分析的層次,書法結構的成熟觀念,至此才算是真正的成立。