上頸椎不穩症

上頸椎不穩症中文名:上頸椎不穩症,英文名:instabilityofuppercervicalvertebrae

頸椎椎節不穩是頸椎病病理生理改變中的一個過程在持續時間過久時又變成一個獨立性疾患。頸椎本身從出生後即包含著許多不穩定性因素尤其是椎間關節的水平位韌帶的鬆弛及脊髓與椎管的比例等均構成其不穩定的解剖學基礎。臨床事實證明近年來因頸椎不穩所引起的病例日益增多,應引起大家重視。作為一個病理改變的過程頸椎椎節不穩不僅與頸椎病的發病分型及症狀等關係密切並與其治療,尤其是手術療法的選擇等休戚相關。後者則因為其為一個單獨性疾患而需進行診斷與治療此外再加上涉及上頸椎不穩症的病例日益增多,且其在治療上更為複雜因此,有必要將二者作為專題一併加以討論。

眾所周知,隨著影像學的進展,上頸椎不穩症的發現率與診斷率日益增多。而上頸椎不穩症近年來之所以多見,主要是由於頭頸部外傷機會的增多及對本病認識水平的不斷提高。上頸椎不穩症主要包括枕頸不穩及寰樞關節不穩兩類,前者以外傷及枕頸部畸形為多見病情亦較為嚴重。而後者除與頸部外傷相關外在兒童則多發生於咽喉後壁處炎症之後此乃由於寰樞關節局部韌帶鬆弛之故,在治療上,對早期病例較前者相對為易,預後亦多較好,但晚期病例,或是因外傷或先天畸形所致者病情多較複雜預後差別亦較大。

本病的主要難點是對本病的認識及在此基礎之上的早期診斷與及時治療。

病因

引起上頸椎不穩的因素有多種,例:先天性發育異常,頭頸部外傷,局部炎症,解剖因素和供血因素等。臨床表現

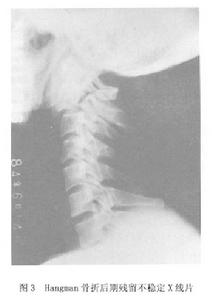

視造成局部不穩的原因、類型部位及具體情況鵻不同其臨床與X線表現差異較大鵻因器質性病變所引起鵻的健康搜尋不穩(顱底凹陷症 齒突骨折脫位後等)症狀多較重;而僅僅由於動力性因素引起的暫時性不穩 症狀則較輕 多表現為椎-基底動脈供血不全症狀健康搜尋。病程長 發病緩慢者其症狀較輕,而急性發生者的症狀重使椎管矢狀徑變寬的損傷(如Hangman骨折、寰椎分離性骨折等)後期殘留健康搜尋的不穩,從X線片上看十分明顯但臨床症狀卻輕(圖3);而使椎管變狹窄的損傷鵻 其表現當然較重。由於上述各種原因,本病的臨床症狀及影像學所見特點可相差甚大,在觀察判定與診斷上需全面考慮但仍應以臨床為主。

臨床主要特點:

1.頸部症狀主要表現為以下特點:

(1)被迫體位:常呈僵硬狀及失靈活感,患者喜用雙手托住下頜以減輕頭顱的重量,或是採取臥位,不願多活動頭部。

(2)活動受限:亦較明顯,尤以鏇頸時為甚幾乎可減少正常活動量的一半以上。

(3)痛與壓痛:多主訴枕頸部痛感壓之尤甚,有時可出現電擊樣感,檢查時應小心切勿用力過猛以防發生意外。

2.神經症狀

多表現為四肢錐體束征。此時表現為肌張力增高及反射亢進等症狀以下肢為重;並出現步態不穩,似有踩棉花感。上肢主要表現為手部精細動作障礙四肢可有麻木、疼痛及感覺過敏等感覺障礙症狀,位置覺及振動覺多減退後期則出現痙攣性癱瘓。

3.椎動脈供血不全症狀

上頸段不穩波及椎動脈時可出現明顯的椎-基底動脈供血不全症狀,尤其是寰椎後方椎動脈溝處有骨環或半骨環殘留者更易發生臨床上約有半數病例僅僅表現此症狀(卻無脊髓或根性症狀)因此,在對椎動脈型頸椎病診斷時 必須考慮到此處病變的可能性並加以排除。

4.反射改變

除正常反射亢進外Hoffmann征多陽性, Babinski病理反射有時亦可引出。

5.其他症狀

視造成上頸段不穩的具體原因不同尚可有其他各種症狀因炎性所致者除咽部紅腫外多有低熱白細胞計數升高和紅細胞沉降率增快等;因外傷後遺症所致者,多伴有其他體徵應注意體格檢查。

併發症:

有患者後期可出現痙攣性癱瘓。

診斷:

主要依據:既往病史,包括有無先天發育性畸形、外傷史及咽喉部炎症等;臨床症狀特點,以及X線片或其他影像學檢查(CT及MRI檢查)等。在臨床上可將其分為器質性不穩和動力性不穩兩類。

1.器質性不穩

多因頸枕部病變所致包括:

(1)自發性寰樞椎脫位:以兒童為多見多因咽喉部炎症所致。

(2)外傷性寰樞椎脫位後遺症:急性期治療不當或損傷嚴重者均可引起不穩症。

(3)顱底凹陷症:並非少見應注意早期診斷主要在於對本病的認識。

(4)上頸椎外傷後遺性不穩症:除寰樞椎脫位外,尚包括上頸椎其他各種骨折等損傷後期由於韌帶撕裂鬆弛所致者

(5)肌源性上頸椎不穩:主要是各種累及頸部肌肉的疾患包括高位脊髓側索硬化症、肌營養不良症等均可造成上頸椎不穩,雖較少見但預後不佳。

(6)醫源性上頸椎不穩:主要指由於操作手法過重牽引過度等所致者。

(7)其他:各種中毒性疾患及脊柱畸形等均可繼發不穩症。

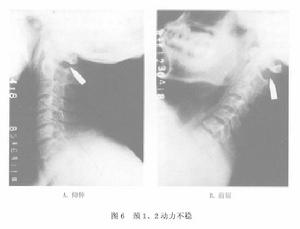

2.動力性不穩

主要因橫韌帶翼狀韌帶或齒狀韌帶及周圍關節囊等鬆弛與不穩所致者,除可查出明顯原因可歸於器質性不穩症外,其餘均屬此類 此種不穩除可引起前後向或側向(左右)不穩外(可分別從X線側位及正位片上判定)尚應注意因一側翼狀韌帶鬆弛所引起的鏇轉不穩。

上頸椎不穩症

上頸椎不穩症鑑別診斷:

本病除需與一般疾患鑑別外,在臨床上主要需與以下病種相區別:

1.脊髓型頸椎病

在未對患者進行詳細的臨床與影像學檢查前易將兩者混淆但如能想及本病並對上頸椎攝以動力性點片則不難鑑別。

2.椎動脈型頸椎病兩者引起完全相同的臨床症狀 可藉助X線片、CT或MRI檢查等加以鑑別必要時行椎動脈造影或MRA檢查等進行判定。

3.偏頭痛

在枕頸不穩時,由於第1頸神經受累而引起頭後部劇痛易被誤診為偏頭痛。此時,除可根據兩者各自的臨床特點加以鑑別外對枕大神經行封閉療法將有助於鑑別診斷。

4.頸部腫瘤

椎骨的腫瘤易被發現但椎管內的腫瘤尤其是枕骨大孔附近處的腫瘤則易漏診。作者於十餘年前(MRI出現前年代)曾遇到4例脊髓造影陰性而實際為此處腫瘤的病例。因此凡疑及此種情況者,可及早行MRI檢查將有助於早期診斷。

5.其他

尚應與頸型頸椎病頸背部筋膜纖維織炎及頸部扭傷等鑑別。

治療

視病因及病情不同而酌情選擇手術或非手術療法,原則上應先試以非手術療法無效時方考慮手術。

1.非手術療法

(1)適應證:

①一般性上頸椎不穩不伴有脊髓受壓或神經刺激症狀者。

②對兒童上頸椎不穩者,即便有神經刺激或壓迫症狀亦應先行非手術療法 多可好轉或痊癒。

③年齡在65歲以上或合併全身性疾患不適於手術者。

④其他:包括不適合手術療法的危重病例術前待床或待手術者手術失敗及其他特殊情況者。

(2)具體方法:

①頸部制動:可酌情選用吊帶牽引、顱骨牽引(均為維持重量,1~1.5kg,切勿過重)、帶頭頸段的石膏-床頭-頸-胸石膏或Halo裝置等。

②避免外傷:任何外傷均可招至致命的後果,應注意設法避免。

③脫水療法:對有神經刺激或壓迫症狀者應採用各種有效的脫水劑包括高滲葡萄糖溶液、地塞米松、甘露醇或右鏇糖酐40(低分子右鏇糖酐)等。

④其他:酌情選用相應的各種措施。對呼吸困難者可行氣管切開;對感覺障礙者應注意預防褥瘡等併發症。

(3)注意事項:凡已確定有上頸椎不穩者,均按重症護理絕對臥床休息,尤其是有脊髓症狀者切忌隨意下地活動對臥床病例應保持呼吸道通暢,注意病房內的通風及溫度並酌情配以氧氣急救藥品及氣管切開包等備用。隨時注意病情變化,對需要手術者應及早施術。對涉及神經本身疾患及顱內病變者應及時與神經內、外科醫師保持聯繫注意防止腦疝發生

2.手術療法

(1)適應證:因上頸椎不穩(包括枕頸與寰樞不穩)已引起脊髓刺激或壓迫症狀者,或有椎動脈供血不全症狀者以及一旦停止非手術療法則症狀即復現者。

(2)禁忌證:因高位頸髓受壓已出現完全性癱瘓及呼吸功能衰竭、靠呼吸機維持生命者,以及全身情況不佳高齡主要臟器實質性病變無法承擔手術者。

(3)術前準備:術前訓練患者在床上大小便;訓練患者取俯臥位並能持續3h以上而無呼吸困難及缺氧症狀;預製前、後兩副石膏床,其長度自頭頂至臀部,並經試用滿意;按頸後路手術常規並按重大手術辦理手術審批,視手術種類不同備血200~1200ml。

(4)手術方法選擇:

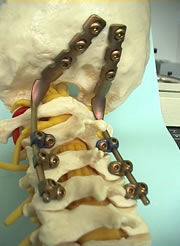

①枕頸融合術:為上頸椎較常用的手術但危險性較大應重視。此手術適用於伴有椎動脈受壓症狀的枕頸不穩者、枕頸不穩合併有脊髓刺激症狀者以及枕頸不穩合併輕度移位者。

②寰椎後弓切除+枕頸融合術:主要對寰樞椎脫位或枕寰脫位壓迫脊髓引起癱瘓、經保守療法無效者施以本手術

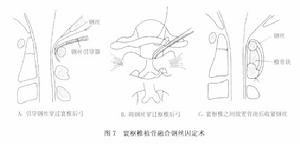

③寰樞椎植骨融合術:為近年來國外開展較多的術式之一,主要用於寰樞椎脫位伴有脊髓刺激或壓迫症狀經保守治療無效者。術式可酌情選擇前路或後路兩種。

上頸椎不穩症

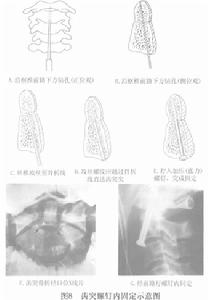

上頸椎不穩症④齒突固定術:主要用於齒突骨折復位滿意者當前多主張自頸前路暴露頸1~2椎節,行齒突骨折復位加螺絲釘1~2枚內固定術。

上頸椎不穩症

上頸椎不穩症⑤顱後窩及寰椎後弓減壓術:對顱底凹陷症者,若想通過切除寰椎後弓獲取擴大減壓目的則不僅手術困難,且相當危險,不如先從顱後窩處開窗,由此再向寰椎後弓處減壓較為安全。

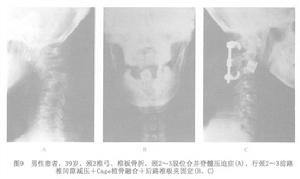

⑥其他術式:視發生原因不同而選擇相應的術式及重建上頸椎穩定的手術 對Hangman骨折所致者頸前路頸2~3椎體間融合術(多用界面內固定技術)即可;嚴重者則需同時並用椎板夾固定技術。上頸椎結核伴咽後部膿腫形成者多經口行引流及病灶清除術,並酌情輔加頸後內固定術。

上頸椎不穩症

上頸椎不穩症