簡介

上清國家森林公園

上清國家森林公園上清有悠久而珍貴的歷史文化,道教始祖第一代天師張道陵相中這塊福地,使這裡成為道教文化的發祥地和中國最大的道教活動中心。上清還是中國明朝宰相夏言的故鄉,這裡有江西四大書院之一的象山書院遺址,還有數不勝數的自然景觀,令人流連忘返。

歷史沿革

上清國家森林公園

上清國家森林公園上清林場創建於民國二十九年(1940)秋,1954年開始大規模人工造林。現經營森林面積7.3萬畝,木材蓄積量21萬立方米,年增長量為1.9萬立方米。

1993年躋身全國500強林場之一,位居223位,是江西省六大重點消防林場之一,是一個集科研、生產、經營、銷售、森林消防、旅遊接待為一體的綜合型林場。

下設二個公司(旅遊開發公司、園林綠化公司)、四個分場、五個場辦企業(建材廠、綜合加工廠、招待所、陶器廠、仿古建材廠)、四個場直單位(職工子弟學校、醫院、消防隊、林技推廣站),職工700餘人。2000年12月由國家林業局批准建立上清國家森林公園。

資源條件

上清國家森林公園

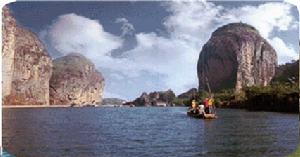

上清國家森林公園龍虎山上清國家森林公園於2000年12月經國家林業局批准建立,公園位於龍虎山景區,總面積1.18萬公頃,森林面積1萬公頃,森林覆蓋率85%,活立木蓄積量30萬立方米,活立竹91萬株。

據統計,公園轄區有植被種類101科,254屬,800餘種,其中省級以上保護樹種有水杉、銀杏、紅豆杉、香果樹、竹柏等30餘種。境內古樹名木眾多,樹齡在100年以上具有科研、觀賞價值的古樹名木有24科、32種、236株。公園內野生動物資源豐富,有50餘科、124種,其中國家一級保護動物有雲豹、白頸長尾雉;二級保護動物有紅隼、白鷳、金貓、大鯢、虎紋蛙等。

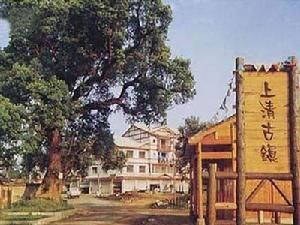

上清國家森林公園旅遊資源豐富,其中人文景觀有上清古鎮、大上清宮、嗣漢天師府等;自然景觀有天門山天然瀑布群,聖井山風洞、古井;森林景觀有翠竹映輝、松濤林海、千年古樟林、千年夫妻羅漢松等。

景觀景點

上清國家森林公園

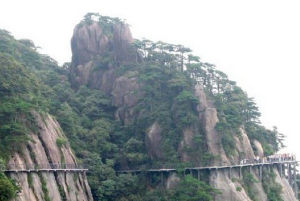

上清國家森林公園應天山是龍虎山風景名勝區六大景區之一,又是龍虎山上清國家森林公園的主要景區,位於公園東北部,距大上清宮4公里。應天山海拔888米,山外環山,冬暖夏涼,環境優美。登山頂,可眺鷹潭、貴溪、龍虎山、雞龍山、雲台山萬千氣象,近可觀牛皮灘七級瀑布、拱盤石、摸壁石、石雕神象等景色。應天山曾有許多名人志士在此建廟設院:唐朝佛教宗師馬祖曾仙居於應天山北麓;北宋神宗元豐年瑩老高僧在此建造應天山廟;南宋理學家、教育家陸九淵偕友攜子建“象山書院”,曾被列為江西四大書院之一,名揚天下。

聖井山公園以上清林場為基礎,總面積1.18萬公頃。園內最高山峰為海拔1131米(中源寺),公園地處亞熱帶濕潤季風氣候區,四季分明、氣侯溫和、光照充足,年平均氣溫為17.9度,森林覆蓋率為85%,植被資源為101科,800餘種。這裡山水風光旖旎,森林植被茂盛,歷史文化遺存珍貴而豐富,是難得的避暑勝地。整個公園的人文景觀和自然景觀數不勝數,集生態旅遊、休閒、度假、尋幽探奇、科普教育為一體。山下地勢開闊,適宜建設各類別墅。是理想的休閒度假目的地。

天門山天門山生態遊覽區位於上清景區的東南,景區內最高山峰海拔1100米,是龍虎山國家地質公園和國家森林公園的重要組成部分。這裡嶺壑相間、峰巒連錦、瀑布疊飛,三起三落,綠樹遍野、鬱鬱蔥蔥,珍禽歡歌、異獸閒逸,環境幽靜,天人合一。是觀光、休閒、度假、科考的好地方。

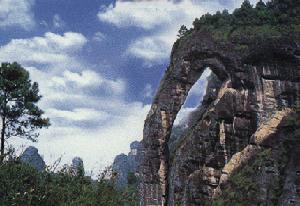

峨眉峰峨眉峰景區是龍虎山國家地質公園的四大景區之一,位於公園的東北部,距鷹潭市19km,面積12km2,最高峰張天堡海拔327米,丹峰碧林,自然環境優美,以密集型峰叢丹霞地貌景觀為特色。區內有保存完好、規模宏大的古代軍事遺址,其中,城牆延4km。據載,南唐司徒薛忠曾屯兵於此。

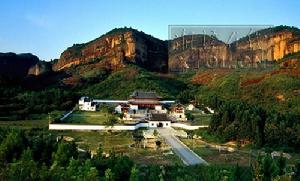

大上清宮大上清宮位於上清林場總場所在地,從東漢末年第四代天師張盛自漢中歸龍虎山建壇傳教以來,歷經唐、宋、元、明、清各朝修葺和移建、擴建,鼎盛時期有十大道宮、八十一道觀、三十六道院,在規模和氣度上是當時中國道教宮觀中絕無僅有的。

象鼻山正一觀遊覽區是龍虎山國家地質公園中的一個主要遊覽區,這裡丹霞仙峰秀美,移步成景。正一觀是正一道祖庭的象徵,歷代天師在此開壇授籙,龍虎山也成為全國乃至世界的道教傳播中心。遊覽區有巨大的天然石象鼻、仙丹盒、天作高山、雄獅回眸等景點,是遊覽觀光、地質科研、養生保健和道教朝聖的好去處。

傳承意義

上清國家森林公園

上清國家森林公園龍虎山位於江西省鷹潭市郊西南20公里處,原名雲錦山。東漢中葉,道教創始張陵(亦稱第一代天師)在此煉丹,“丹成而龍虎現,山因得名”,龍虎山因而也成為中國道教發祥地。自張陵以後,道教天師在這裡承襲了63代,歷1900年,是中國一姓嗣教時間最長的道教,素有北孔(孔夫子)南張(張天師)之稱。歷來被尊稱為“道教祖庭”、“百神授職之所”的大上清宮,始建於東漢,為祖天師張道陵修道之所。

龍虎山建有91座道宮,81座道觀,50座道院、二十四殿、三十六院。這些宮、觀、院多已不存,但規模宏大的上清宮部分建築和歷代天師起居之所的“嗣漢天師府”至今尚存。

民俗民風

婚俗表演

婚俗表演據史料記載,畲族的開山始祖叫“盤瓠”。因戰功卓著而成為傳說中上古“五帝”之一帝告的駙馬,後移居山林,刀耕火種,繁衍後代,面發展成為現在的畲族。據說,盤瓠原是一顆天星,後降於人世,投身帝告高辛氏皇后劉氏的耳內,皇后患耳疾長達三年,太醫從其耳內取出一條小金蟲,如蠶繭,十分美麗,皇后非常喜歡,令人裝在瓠內,將盤蓋著。養育了一年,金蟲逐漸長大,變成一條狗,毛色花艷,非常賢能可愛,皇后便 賜名“盤瓠”。

不久以後,北方燕王為霸入侵,高辛帝征代不克,便下旨招募勇士:若能戰敗燕王,分國共治,並賜第三宮女為妻。盤瓠揭榜請戰,高辛帝批准後,盤瓠便洋過海,七日七夜,隨波愛浪,終至燕王殿前,會集百僚,歡樂飲宴,直到燕王沉醉,盤瓠取下燕王首級,奪回被侵疆土,凱鏇而回,受到高辛帝的熱烈歡迎,並下詔,抬盤瓠為附馬。婚 後的盤瓠不習慣中原,特別是宮延的生活,便向皇帝請求隱居山林,帝告恩準。這樣,盤瓠就帶著妻子離開宮延,開始了新的山林生活,離開時,帝告敕賜盤瓠金精銀精大夫,食邑千戶,侯封一品,送入會稽山七賢洞,永為樂人,還詔天下就皇糧國稅問題,對畲民實行“過關無稅,過渡無錢”的優待;劃定畲民“刀耕火種”的山界;規定軍民不得侵擾,否則“即當部罰”。據《祖圖》和《狗王歌》記載,盤瓠後生三子一女,由皇帝賜姓,分別姓盤、藍、雷、鍾。《狗王歌》唱到:“皇帝將兒安姓名,安姓天下偉古今......大子盤裝(指出生時用盤子裝裝)稱‘盤’姓,二子藍裝就姓‘藍’。......皇未開口雷先響,就將三字安姓‘雷’。龍犬又生女一宮,年丁十似花紅,招得官司兵為夫婦,女婿名字本姓‘鍾’......”據說這就是畲族人姓氏的由來。在龍虎山一帶的畲族人中,以“藍”、“雷”二姓為主。

上清國家森林公園

上清國家森林公園無蚊許家全村40多戶人家,200餘人口,據傳是東晉道士許遜真君的後裔。據許家族譜記載,唐末時,許真君部分後裔遷到龍虎山焦坑定居,以打獵捕魚為業。老祖相一公打獵到到此,早上將飯筒掛於樹枝上,中午時飯仍有餘溫,認為此地有神靈之氣, 是居家的風水寶地。於是舉家遷來。至今已衍嗣40餘代。村民歷來以打魚、種地為生,現在以旅遊業和種田為主業。村子面積不大,三面環山,一面臨水,出入主要靠船筏。由於一年四季沒有蚊子,所以歷史以來大家都叫它“無蚊村”,成為遠近聞名的第一奇村。有的說是村子地理環境好,後山又有一個巨大的蝙蝠洞,成千上萬隻蝙蝠,蛟子吃得乾乾淨淨,別處的蚊子也不敢 輕意“光顧”;有的說村內種了許多樟樹、桉樹和竹柏,樹的氣味混合產生強烈的驅蚊作用。但村里更多的人至今只相信“張天師驅蚊孝母”的神話是無蚊的原因。相傳800多年前,三十代天師張繼先陪伴母親來仙水岩遊玩散心,夜間投宿許家村。時值盛夏,天氣 炎熱,蚊蟲甚多,張母被蚊子咬得遍身紅腫,責怪兒子不孝無能。天師忙請母親息怒,隨即口念咒語,手中寶扇輕輕一揮,村裡的蚊 公蚊婆,連忙拖兒帶女,逃出山窩。從此,村里再也沒有蚊子騷擾

民俗館

是一棟南方典型的古代民居建築,現作為許家村民俗展覽廳,廳內陳列著村民們古樸的生產、生活用具,展現著百姓恬淡的生活場景。這棟房子前後兩部分,中間是天井,主要用來採光。門窗都是鏤空雕刻,圖案十分精美。中堂上是祖龕,用來供奉祖先位牌或神像,龕前的歌功頌德板叫“虹橋板”,擾說是祖先為保佑子孫通往天堂橋樑。中堂前擺放的這張長條桌,叫“香幾”,主要是用於祭祀祖先時,擺放香爐、蠟燭等物品。平時也可擺放生活日用品,兩頭有櫥櫃,功能還挺多的。現祖龕內供奉的是許真君像。許真君名叫許遜,東晉時人,祖籍汝南(今屬河南),又到江西南昌西山,曾任旌陽縣(今湖北枝江縣北)縣令,因感晉室紛亂,棄官從道,週遊江湖,在龍虎山逍遙峰煉丹數年,受太上老君派遣,在仙水岩大戰孽龍精,功德圓滿,得道升天。據傳,現今許家村人是他的後代。

古越民俗文化村 上清國家森林公園

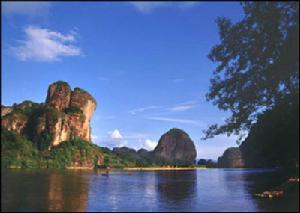

上清國家森林公園古越民俗文化村,它背靠來龍山,面臨瀘溪河,南接無蚊村,北連象鼻山遊覽區,完成是依據古越人“水行而山處”的生活習性而設計建設的,是一個人文景觀與自然景觀相融合,集旅遊觀光、休閒娛樂、研修考察為一體的文化園地。村內建築多為竹木乾欄結構,曲徑回復、山水相間、獨具匠心;結內民風民谷表演、生產生活方式展示 珍貴文物展覽,返璞歸真,原汁原味,令人賞心悅目。

民俗風情廣場

古越民俗文化村的建設,非常巧妙地與山谷、溪流、丹崖、樹木、農田、河塘相配,與古越時期的生活、文化相依附,古樸、恬靜。這裡的建築風格是春秋戰國時期的形制,主要特點是乾欄式,即用竹森建築的高腳屋。這種建築源於古人的巢居習慣,是江南江河湖畔低洼潮濕地的主要建築形式,其特點是高爽,並有利於減少野獸害蟲的侵擾,同時可避免建築在雨季被洪水浸泡而遭破壞。但又不同於巢居,是用竹木依山扎架,形成高腳屋,分上下兩屋,上層居人,下層養禽畜。房屋的牆面結構為竹木圍護,屋頂為草泥覆蓋,地面為圓木及木塊,屋面多為山、歇山、攢尖形式,平面形式多為矩形和圓形。有些講究一些的房子,在二層樓邊還建有走廊,廊邊設有欄桿。由於古越人對蛇的崇拜,建築中常出現蛇或類似蛇的形象。

歌舞文化

古越族人,既是勤勞勇敢的民族,又是智慧而能歌善舞的民族。我們從其後裔現在的苗、黎、畲、侗等民族的現實,就可見一斑。出土的兩件箏形制基本相同,由梓木做成,放置在棺木上。一件保存較好,長166cm、寬17.5cm,一件尾已斷殘,殘長174cm.箏面創製平整,魚尾狀箏頭,向下弧彎,箏尾棱起呈凸形,尾寬15.5cm ,有弦孔13個,箏頭呈彎形,有弦孔2行,孔距相錯。它的張弦方法是從尾端弦孔開始,然後由尾及首直接拴於木枘上,一弦一枘,換弦十分方便,而且,可直接鏇轉木枘起調音作用。這在當時來說,調弦系統已十分先進。箏是越族人民的樂器,但通常人們卻稱箏為“秦箏”,如晉代的謝靈運《燕歌行》有“對君不樂淚沾纓,辟窗開幌弄秦箏”,唐代張九齡的《聽箏》有“端居正無緒,那復發秦箏”,宋代晏幾道的《蝶戀花》有“綠柱頻移弦易斷。細看秦箏,正似人情斷”等等,幾乎沒有“越箏”的記載。這大概是因為秦國派大將王翦“定荊江南地,降越君,置會稽郡”後,將“越箏”在全國推廣,便有了“秦箏”及其記載吧。