簡介

三蘇博物館

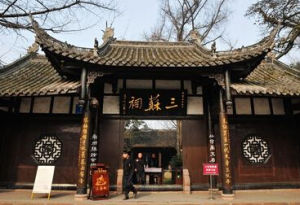

三蘇博物館三蘇博物館——眉山三蘇祠是北宋時期(960年-1127年)著名文學家蘇洵,蘇軾,蘇轍父子三人的故居。位於四川省眉山城西南隅紗彀行內。元代改宅為祠,祭祀三蘇。

三蘇祠的三蘇紀念館是國內展示三蘇文化最豐富、展陳面積最大,展陳方式最多,展出水平最高的場所。

蘇洵(1009——1066),字明允,號老泉。青少年時好交遊,二十七歲始發奮攻讀,不僅精通“六經”百家之說,而且下筆能寫好文章。其《權書》、《衡論》、《機策》等二十二篇政論文,深得翰林學士歐陽修、宰相韓琦和仁宗皇帝的賞識而被破格錄用,為皇帝修禮書《太常因革禮》。治平三年病逝京師,安葬於眉山縣安鎮鄉可龍里(今東坡區土地鄉公益村)。後追謚為“文安公”。著有《嘉祐集》、《易傳》等。蘇洵為一代文章宗師,與其子蘇軾、蘇轍同列“唐宋八大家”。

蘇軾(1037——1101),字子瞻,號東坡居士。嘉祐二年(1057)進士及第,後與弟蘇轍參加了秘閣的制科考試,入三等(宋王朝入三等的僅四人)。從此,蘇軾文章名揚天下,學者多從講問,仁宗皇帝還自詡為子孫得了兩個宰相。他官至翰林學士,龍圖閣學士、端明殿侍讀學士,為朝廷起草文誥,給皇帝講學;做過兵部和禮部尚書,先後出任鳳翔、杭州、密州、湖州、徐州、穎州、登州、揚州、定州等地地方官,他發展生產、救災治水、抑制豪強、整頓軍紀,為官一任、造福一方,以其卓著的政績惠及後人,彪炳史冊。凡蘇軾當過官、居住過的地方,後人或立生祠、或修樓台祭祀、紀念他,全國至今仍保留著無數東坡遺蹟、祠堂、紀念館等。這在中國歷史上是非常罕見的。

蘇轍(1039——1112),字子由,號穎濱遺老。蘇軾之弟,十九歲與兄同科進士,入制策四等。官至翰林學士、知制誥、尚書右丞、門下侍郎(副宰相)。因與王安石政見不和以及統治集團內部爭權奪利的傾軋,他的仕途崎嶇曲折,屢遭打擊。宋徽宗政和二年,蘇轍病故,與兄同葬一地。後追謚為“文定公”。他學識淵博,著作頗豐,有《欒城集》、《欒城續集》、《欒城後集》等,“汪洋澹泊”是其文風特色。

經歷

三蘇博物館

三蘇博物館明代洪武年間擴建,明末毀於兵火,僅存五碑一鍾,清康熙四年(1665年)在原址按明代規模重建,爾後歷代均有增益補修,現占地面積56800平方米。於1980年7月7日被四川省人民政府公布為重點文物保護單位。1984年4月成立“眉山三蘇博物館”。

三蘇祠自元代建祠以來,幾興幾衰,一直是文人墨客和廣大民眾拜祭聖賢的聚集場所,經數百年的營造,整個祠堂紅牆環抱,綠水縈繞,古木扶疏,翠竹掩映,形成了“三分水二分竹”的島居特色。

三蘇祠總建築面積有11500平方米,主要建築有正門,前廳,正殿,啟賢堂,來鳳軒,東西廂房,雲嶼樓,披風榭,瑞蓮亭,百坡亭,碑亭,抱月亭,快雨亭,式蘇軒,景蘇樓,綠洲亭,半潭秋水一房山,彩花舫,南堂,疏竹軒,綠筠軒等。殿堂部分由三進四合院組成,雖按軸線處理,但兩邊卻運用了均衡而不嚴整對稱而有自由變化的手法,有收有放靈活多致。

特點

園林景觀形成和保持了濃郁的清代四川傳統園林自然,古樸,典雅的顯著特點,屋宇堂廊,布局有序,點線呼應,疏密有致,匾額對聯,繽紛耀彩。整個祠堂具有歷史文化名人故居莊穆典雅氣氛,使人賞心悅目,留連忘返,被當代中外文化名人,古典園林專家稱譽為中國四川古典園林的典範。

參觀指南

① 景區開放時間:8:30—18:00

② 兒童票:身高1.4米以下免票 。

③ 現役軍人,殘疾人憑有效證件免票。60歲以上老人,全日制學生憑個人有效證半價優惠。