基本概況

三江閘橋

三江閘橋三江閘橋位於浙江省紹興北35里處的三江口(錢塘、曹娥、錢清三江匯合地)。這是一座橋閘結合的建築,其下是28孔的水閘,閘頂端相連一起,可行人走馬拉車,成一平坦大橋。閘橋全長108米,寬9.16米,其橋墩亦即閘墩全是兩頭尖的梭子墩,每一墩由每塊約千餘斤大石砌成,自下而上築成,底層與岩基相卯,再灌注生鐵,每層塊石之間,用榫卯街接,並以秫灰膠住。每隔五墩設定一個大梭墩,關鍵地段,僅隔三墩。梭墩深淺視岩基高低而定,最深達5.4米,最淺亦有3.4米,每一閘洞下的基石上,置內外兩檻,以承閘門。為明代嘉靖年間紹興太守湯紹恩所建。閘橋建成後,歷經六次修理。現在大閘東南一段的八小墩、三大墩、十二孔和西北一段的八小墩、二大墩、十一孔,計二十一墩、二十三孔仍為明代原物。省級文物保護單位。

修建歷史

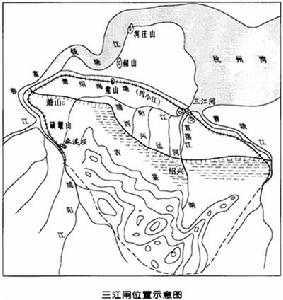

三江閘示意圖

三江閘示意圖紹興三江閘,共有閘門28孔,用28星宿的名稱來編號,所以又叫應宿閘。在浙江杭州灣南岸,紹興市北15公里。明嘉靖十六年為排山陰、會稽、蕭山三縣的內澇和防禦海潮倒灌而建。它橫跨於紹興的錢清江上,恰好是錢塘江、錢清江與曹娥江的匯合處。閘上可以行人。石縫動用灰秣膠合,明成化二十二年又熔錫彌實縫隙。建成之後,該地區旱澇之災大減。它在我國水利建設史上留下了光輝的一頁。解放後對古閘作了全面整修,全部閘門都改成電力自動啟閉。但現在中閘東南的八小墩、十二孔和西北的八小墩、二大墩、十二大也尚是明代原物。

明代嘉靖十四年(1535年),湯紹恩出任紹興知府時,三江口淤沙十分嚴重,內水不能外泄,積澇成災,舊塘損毀,不能蓄水。次年又遭大早,田無顆粒之收,民有易子而食。湯紹恩到任以後,決心建閘治水。

嘉靖十五年,他親自對沿海一帶進行實地勘查,發現三江口是內河和外海交匯的關鍵。但這裡潮大沙松,難以施工。他又向三江口以內深入察看,只見彩虹山一帶石岸交錯,於是便挖掘探察,發現地下有岩層,是很理想的天然閘基。湯紹恩掌握了可靠的地質資料後,決定在這裡破土建閘。 一項規模宏大的水利工程開始了。石料是從大洋山採運來的。工程分為基礎,梭墩,閘門和橋面四個部分。先是平整岩層,鑿出榫卯。然後在岩石上每隔一定距離砌築梭墩。所謂“梭墩”,是因為墩子的形狀像是梭子,兩頭都是尖尖的,減少流水的衝力,所以術語也叫“分水”。棱墩用一塊塊重約千斤的大石,自下而上築成。最下面的一層,與岩層合卯,再灌注生鐵,不致因為流水的衝力而走動。每層每塊大石之間,也有榫卯銜接,並用灰秫膠住,每隔五洞置大梭墩,比較關鍵的地方只隔三洞,恰如中流砥柱。當時出現一個問題,在砌築的時候,一層層的大石塊,這樣笨重,究竟如何運裝上去呢?有人提出一丫辦法,砌石一層,封上一層。疊石越高,堆土也越高越闊。土堆是有斜坡的,這樣,大石塊就可以拖推上去了。鋪設橋面也採用同樣的方法。枚墩之間就是閘洞,深淺不一,依天然岩基而定,最深的達5.14米,最淺的只3.40米。在每個閘洞底下的岩基上,設定內外檻,以承閘板。

歷代管理與維修

三江閘橋

三江閘橋三江閘的啟閉依據水則(古代水尺)。水則有兩個,一個設在閘址,一個設在紹興城裡,後者有校核水位的作用。水則分金、木、水、火、土五劃。水至金字腳,全閘開啟;水至木字腳,開十六孔;至水字腳開八孔;至火字頭,全閘關閉。閘門由三江巡檢代管。“啟閉惟看水則牌”,平時按水則督促閘夫開閘閉閘。

為了有效地發揮大閘的排洪,蓄水作用,三江閘建成後建立了全面的管理制度。鹹豐元年(1851年),在山陰火神廟立有水則碑,對啟閉作了具體規定。碑上鑿有金,木,水,火,土五字,作為測量水位標高的符號。內河水位漲至“火”字腳下(高6.69米),則開八洞,漲至“水”字腳下(高6.82米)便開十六洞,漲至“木”字腳下(高6.9米),就開十八洞。為了比較正確地掌握水情,以便及時蓄泄,在三江閘內亦立有水則碑一塊。令人惋惜的是,這塊珍貴的水文標記,被當作“四舊’破壞了。 此後,三江閘又經過崇禎六年(1633年),康熙二十一年(1682年)、乾隆六十年(1795年)、道光十三年(1831)年)以及一九三三年五次修理。 由於幾百年來海岸線的不斷變化,和解放後對三江口的開發,三江閘的排洪能力巳不能滿足需要。一九七二年,在舊閘外面五里的地方,另建一座新三江閘。新閘落成以後,對舊閘提出了河道交通和必須增大排洪量的問題。所以一九七二年新閘工程結束以後,立即著手對舊閘的改建.現在大閘東南一段的八小墩,三大墩,十二孔(角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虛、危)和西北一段的八小墩、二大墩、十一孔(昂,畢,觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫),總計二十一墩、二十三孔是明代原物。

三江閘後經歷代維修,發揮效益近四百五十餘年,至今仍然保存完好。重要的維修有明萬曆十一年(公元1583年)戶部侍郎肖良乾的大修,清康熙二十一年(公元1682年)的整修等。近代,實測該閘平均泄量為280立方米每秒,可使肖、紹兩縣三日降雨110毫米不成災。1979年,紹興人民又在三江閘北五里處,另建成了正常泄水流量為528立方米每秒的大型現代化水閘棗新三江閘,三江閘遂完成了它光輝的歷史使命,成為浙江省歷史文物長期保存下去。

功用

三江閘的功用是十分顯著的。增強了外御潮汐,內則澇排旱蓄的作用,使蕭紹平原八十萬畝農田的水旱災害銳減,原西小江沿岸一萬多畝鹹鹵之地成為良田沃土,保護了這一帶的環境,還為航運、水產等創造了有利的條件。“當年填海家家怨,今日寧瀾處處煙”,“三邑(指會稽、山陰、肖山)之民,安居樂業”。當時,還有人寫對聯贊道:“江流力挽,盡從此處朝宗,何患蒲芽水漲;砥柱功崇,悉自當年奠定,常如瓠子宮成”。把湯紹恩興建三江閘比作漢武帝堵復瓠子決口一樣的豐功偉績。建閘五十年後還有人評價說:“三江閘……其利甚大。至今五十五年,無以苦潦告者。”三江閘的確給當地勞動人民帶來了穩定幸福的生活局面。人們非常感激這位知府大人,即使在他九十七歲於四川家鄉病逝之後,還在三江閘旁專門為他修建了寺廟,“歲時奉祀不絕”。

主持修建者湯紹恩

湯紹恩

湯紹恩湯紹恩,字汝承,號篤齋,安岳(今屬四川)人。明嘉靖五年(公元1526年)進士,曾任戶部郎中(戶部:官署名,掌握土地、戶籍、賦稅、財政等要務。郎中系戶部中一官名),德安(治今湖北安陸)知府,紹興知府,山東右布政使(官名,掌管一省的行政事務)等職。在紹興任知府期間,他因修建了我國古代規模最大的擋潮排水閘“三江閘”而著名。

在建閘過程中,湯紹恩身先士卒,殫心竭慮,幾至嘔血。工未半,遇大雨大潮,隨築隨潰,民工恐懼,怨訾煩興,但紹恩卻不為動,他向海神祈禱,又鼓勵民工堅持下去。同僚與民工們無不為之感動,人人奮發,終於成此不朽之偉業。湯紹恩建設三江閘不僅消除了水患,而且給民眾帶來了普遍的長遠的利益,自那之後四百餘年,紹興人民賴其水閘而發展生產,保障豐收。直到1972年才又在三江閘之外建造了另一個更大的新水閘,三江閘才完成了歷史使命。人們為了紀念這位為民造福的湯太守,就在閘左建立了湯公祠,歲時奉祀不絕。徐渭曾撰聯一副於湯公祠,聯曰:

鑿山振河海千年遺澤在三江纘禹之緒;

鍊石補星辰兩月興工當萬曆於湯有光。