文章概述

《黃生借書說》

《黃生借書說》“說”是古代一種敘事兼議論的文體,這類文章一般篇幅不長,言簡意賅,犀利明快,切中時弊。形式活潑,不拘一格,以議論為主,但時時有記敘、抒情的成分,很能品出作者的個性特點。跟現代的雜文或雜感相似。這篇“說”就青年黃允修向作者借書一事發表議論,提出“書非借不能讀”的觀點,勉勵青年應該化弊為利,努力為自己創造學習條件,發奮求學。

《黃生借書說》一文,是袁枚寫贈一貧寒書生的。這個貧寒書生向袁枚借書,觸發了他內心的思緒。他感嘆自己年少時因家貧而讀書不易,嘆息擁有充塞府庫的書冊的富貴者卻束之高閣,棄置不讀,由此而發感慨。文中的情思,發人思考,蘊含教益。

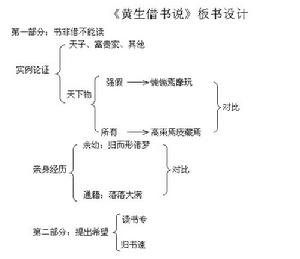

文章圍繞中心,夾敘夾議,層次清楚地闡明事理。文章一開始就提出了“書非借不能讀”的觀點,出人意表,引人深思,隨後圍繞著這箇中心,逐層展開闡述。先以帝王、富貴人家全都藏書豐富,卻沒有幾個讀書人,以及祖父輩盡心藏書而子孫輩隨意毀棄書這三種常見的事實,來作初步證明;再用類比推理,以人們對於借來的東西和屬於自己的東西所採取的不同態度,來說明這個論斷是有普遍意義的。作者從那常見的現象中推究出其原因──“慮人逼取”,這

《黃生借書說》

《黃生借書說》種外來的壓力,會化為鞭策自己的動力,有力地證明了“書非借不能讀”的觀點。接著,作者又拿自己年少時借書之難、讀書用心之專和做官後有了大量的書籍卻不再讀書等切身經歷,從正反兩個方面做進一步的論證。最後,在上述分析說明的基礎上,緊扣“借書”一事,指出黃生有幸而遇肯“公書”的人,勉勵他應該珍惜機會,勤奮學習。

課文多處運用對比方法,從正反兩方面去闡明事理。如以“非夫人之物”與“若業為吾有”作對比;以“余幼好書,家貧難致”的勤學與“通籍後,俸去書來”的疏懶作對比;以“予之公書”與“張氏之吝書”作對比;以自身的“不幸”與黃生的有“幸”作對比,等等。這樣,能夠鮮明地闡述觀點,加深讀者的理解,增強文章的說服力。

需要注意的是,本文的中心論點雖然是“書非借不能讀”,但很明顯,僅從字面上來看,這個論點帶有很大的片面性。“說”本身不同於規範、正統的論說文,本文作者袁枚又是一位才子氣頗重、任性適情的人。因此,更宜於把本文視為作者在有感而發的情況下率性而為的一篇帶有遊戲性質的小文,其中包含有對逝去的青年光陰的懷念、對如今自己的自嘲,而主旨則在鼓勵、教育黃生,只是沒有板起面孔來。

作者簡介

《黃生借書說》

《黃生借書說》袁枚(1716-1798年),清代詩人、文學家,詩論家。字子才,號簡齋,晚年自號蒼山居士、隨園主人,錢塘(今浙江杭州)人。袁枚是乾隆、嘉慶時期代表詩人之一,與趙翼、蔣士銓合稱為“乾隆三大家”。乾隆四年(1739年)進士,授翰林院庶吉士。乾隆七年外調做官,曾任江寧、上元等地知縣,政聲好,很得當時總督尹繼善的賞識。

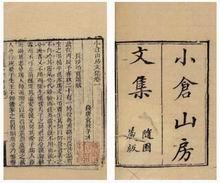

著作有《小倉山房文集》;《隨園詩話》16卷及《補遺》10卷;《新齊諧》24卷及《續新齊諧》10卷;隨園食單1卷;散文 ,尺牘,隨園食單說部等30餘種。散文代表作《祭妹文》,哀婉真摯,流傳久遠,古文論者將其與唐代韓愈的《祭十二郎文》並提。

袁枚倡導“性靈說”。主張寫詩要寫出自己的個性,認為“自三百篇至今日,凡詩之傳者,都是性靈,不關堆垛”。主張直抒胸臆,寫出個人的“性情遭際”。主張“性靈”和“學識”結合起來,以性情、天分和學歷作為創作基本,以“真、新、活”為創作追求,這樣才能將先天條件和後天努力相結合,創作出佳品,認為“詩文之作意用筆,如美人之髮膚巧笑,先天也;詩文之徵文用典,如美人之衣裳首飾,後天也”。主張文學應該進化,應有時代特色,反對宗唐宗宋。

袁枚的文學思想有發展的觀點,對封建正統文學觀點及形式主義思潮有衝擊作用。另外,他強調駢文作為美文學的存在價值,有一定的積極意義。但他的詩多敘寫身邊瑣事,多風花雪月的吟喔,缺少社會內容,有些詩趨向艷俗,不免淺薄甚至浮滑。

關於黃生

黃生名允修,貧而好讀書,這是文章中說到的。看《隨園全集》 ,還可以知道:

一、他很年輕。《小倉山房文集》卷十有《贈黃生序》,其中說:“予喜其年甚少,意甚銳。”

二、所謂貧,只是非富豪子弟,不能多買書。《隨園尺牘》卷四有《再答》黃生的信,其中說:“且考據之功,非書不可,子貧士也,勢不能購盡天下之書,偶有所得,必為遼東之豕。”

三、袁枚很器重他。《隨園詩話》卷三:“黃允修云:‘無詩轉為讀書忙。’……余謂此數言非真讀書真能詩者不能道。”

四、因為器重,所以很願意幫助他,除了借給書之外,還支援一部分生活費用。《贈黃生序》:“又虞其家之貧,有以累其能也,為羞其晨昏,而以書庫托焉,成生志也。”

五、他受乾隆時期學風的影響,想致力於考證,袁枚不贊成,希望他跟著自己走,學詩文。《隨園尺牘》卷四《答黃生》:“來書自稱生平安於古,悖於時,矜矜自喜。仆以為此妄語也。”《再答》:“近日海內考證之學如雲而起,足下棄平日之詩文而從事於此,其果中心好之耶?抑亦為習氣所移,震於博雅之名而急急焉欲冒居之也?……子之詩文未造古人境界,而半途棄之,豈不可惜!”

關於借書

袁枚著作

袁枚著作書多,人不能盡有,因而借書是常事。尤其在舊時代,五代以前還沒有印本的時候不用說,就是宋以後,刻板不易,印數不多,得到書比現在難得多,想博覽更要多靠借。借書大致可以分為兩類,一是為收藏而借抄,一是為求學而借讀。黃生借書屬於後一類。

舊時代沒有公共圖書館,借書很難。原因之一是有書的人不多。此外還有種種情況:書系珍本,為收藏者所寶愛,自然不願借出;書雖非珍本,或者因為常用,或者因為私有觀念重,也就不願借出,等等。守護不借,有的還定為戒條。

俗語“借書一痴”之後還有“還書一痴”,這就使藏書者更加懷有戒心。借恐不還,所以有的人就寧可一概不借,如袁枚青年時期遇見的張氏就是這樣。一般人不會像張氏那樣極端,但借書之難的情況還是不會變的,如明朝宋濂《送東陽馬生序》說:“余幼時即嗜學,家貧,無從致書以觀,每假借於藏書之家,手自筆錄,計日以還。天大寒,硯冰堅,手指不可屈伸,弗之怠。錄畢,走送之,不敢稍逾約。”這樣恭恭敬敬,謹小慎微,可證袁枚的“公書”,並為說以勉勵借書的黃生,在舊時代正是難得的了。

原文

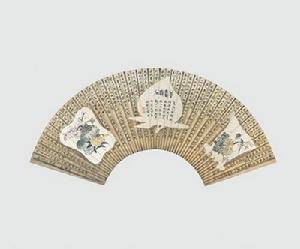

袁枚書法扇面

袁枚書法扇面黃生允修借書。隨園主人授以書而告之曰:書非借不能讀也。子不聞藏書者乎?七略四庫,天子之書,然天子讀書者有幾?汗牛塞屋,富貴家之書,然富貴人讀書者有幾?其他祖父積、子孫棄者無論焉。非獨書為然,天下物皆然。非夫人之物而強假焉,必慮人逼取,而惴惴焉摩玩之不已,曰:今日存,明日去,吾不得而見之矣。若業為吾所有,必高束焉,庋藏焉,曰“姑俟異日觀”云爾。

余幼好書,家貧難致。有張氏藏書甚富。往借不與,歸而形諸夢。其切如是。故有所覽輒省記。通籍後,俸去書來,落落大滿,素蟫灰絲,時蒙捲軸。然後嘆借者之用心專,而少時之歲月為可惜也。

今黃生貧類予,其借書亦類予。惟予之公書與張氏之吝書若不相類。然則予固不幸而遇張?生固幸而遇予乎?知幸與不幸,則其讀書也必專,而其歸書也必速。為一說,使與書俱。

文章翻譯

年輕人黃允修來借書。我把書借給他,並告訴他說:“書要不是借來的就不會好好地讀啊。你沒有聽說過(那些)收藏書籍的人的事嗎?《七略》 《四庫》,是皇帝的藏書,但是(自古以來)皇帝肯(認真)讀書的有幾個呢?搬運時使牛馬累得出汗,拖回來就堆滿屋子,這是富貴人家的藏書,但是富貴之家的人能(認真)讀書的(又)有幾個?其餘像祖父、父親積藏許多書而兒子、孫子丟棄掉的情況,就更不用說了。不只是書籍是這樣,世間的事物都是這樣。不是那人自己的東西,而是勉強借了來的,必定擔心人家催著要,就忐忑不安地摩挲撫摸不止,(心裡)說:“今天存放在我這裡,明天就要拿走了,我不能再見到它了。”如果已經被我所擁有,必定(會)捆起來放在高處,擱起來藏著,說“姑且等改日再看吧”,這樣說罷了。

我小時候愛好讀書,(但)家裡窮,很難得到書讀。有個姓張的人家,藏書很多。(我)到他家去借,(他)不借給我,回來以後我夢中還出現向他借書的情形。那種迫切求書的心情,竟然達到這樣的程度。因此,只要看過的書就認真地去領會,牢牢地記在心裡。做了官以後,官俸花掉了,書籍買來了,到處都堆放滿了。(由於長期不翻閱,)以至白色的蠹蟲和灰色的蜘蛛絲,時常沾滿書本。這樣一來我才慨嘆借來的書看得是多么用心專一,並且感嘆少年的時光是多么值得珍惜啊。

如今姓黃的年輕人像我從前一樣貧窮,他借書(苦讀)也像我從前一樣;只是我慷慨借書給人和那姓張的吝惜自己的書,捨不得借給人,這一點好像不大相同。既然如此,那么是我實在倒霉而碰上姓張的呢,還是黃生實在幸運而遇到我呢?懂得(借到書的)幸運和(借不到書的)不幸,那么他讀書一定很專心,而他還書也一定會很快。 寫了這一篇借書說,把它和書一起(交給黃生)。

文章分析

《黃生借書說》

《黃生借書說》全文中心明確,緊扣主題。題目是“黃生借書說”,作者就緊緊圍繞黃生借書一事,時而正反對比,時而現身說法,一層一迭地把“書非借不能讀”的道理說得深刻透徹。

全文可以分為兩大部分。

第一部分(1-3段)提出並論述中心論點:“書非借不能讀也”。

開首“黃生允修借書”一句,以平日常見之事發端,引出隨園主人授書以告之辭。“書非借不能讀也”一句,立片言以居要,提挈全文,貫注始終。接著,平列三事,逐一寫來,“七略四庫,天子之書,然天子讀書者有幾?”這是在揭皇太爺的短,擁書不覽,不學無術。在封建社會里,敢於如此爽快直露地罵皇帝的文人有幾個?其次,則戳富貴者的“疤”,藏書不讀,充作“才子”,進而不輕不重地將那些祖父輩盡心藏書,子孫輩任意棄書的不肖子孫們狠狠地諷刺了一番。文章連用幾個反問句,造成語氣的步步進逼,論述的層層深入。“無論焉”三字,溢滿鄙夷之情。

接著,用“非獨書為然,天下物皆然”兩句宕開一筆,由書涉物,隱理於事,將論述推進一層,作者以假託之人,借物摩玩為例,將物非己有,怕人催逼的不安神態與“為吾所有”後心安理得的神情,對比地擺在讀者面前,具體形象,交相輝映。文中雖未見大塊的論述,但“逆境之中多思危,順境之下易貪樂”的人生哲理,卻蘊含其間,真可謂“不著一字,盡得風流”,所寓之理,不言而喻。文章從書拓展到天下之物,將議論引入更加廣闊的範疇,使“書非借不能讀”的中心包容更加深廣的內涵。

第二部分(4-6段)以自己的切身體會補充論證中心論點,勉勵黃生認真讀書。

涉物泛論之後,作者即調轉筆鋒,回至本題,再以自己入仕前後的切身體驗,論證“書非借不能讀”的觀點。幼年時,家貧難以致書,往借藏書之家,吃盡閉門羹。“歸而形諸夢”一筆,傳神地勾畫出求讀心切的動人形象。然而,做官以後,書雖“落落大滿”,卻“素蟫灰絲,時蒙捲軸”。入仕前後,變化天淵的現身說法,將“書非借不能讀”的道理論述得透徹有加,於是,“借者之用心專,而少時之歲月為可惜也”的慨嘆,就自然而成,不顯山露水了。這句話,既勉勵晚輩勤學苦讀,勿虛擲年華,又為末段的議論張本過渡。

篇末以黃生貧和自身幼時貧類比,再以“予之公書”和“張氏之吝書”,“予固不幸而遇張”和“生固幸而遇予”的對比收縮,點明旨意,“知幸與不幸,則其讀書也必專,而其歸書也必速”,跟開篇論點緊緊扣合,道出深邃的生活哲理。

寫作特點

《黃生借書說》

《黃生借書說》《黃生借書說》的寫作特點:

(一)中心明確,結構縝密

全文中心明確,緊扣主題。題目是借書說,通篇都以論說借來的書才能認真讀的道理,來表達勉勵黃生勤奮讀書這一主旨。起首開門見山,結尾簡明扼要,前後呼應,點明寫本文的緣由。中間三段是重點,論說“書非借不能讀”的道理,結構綿密,層次清晰。文章在每層敘事、舉例之後發表了議論,又都是由“借書說”而生髮。議論、慨嘆層層深入,含蓄有力地表達了文章的主旨。

(二)句式多變,語言生動

本文篇幅不長,但運用了多種句式,起了很好的加強語氣、表達情感的作用。而且用詞簡練,語言生動,給人以形象感,增強了文章的感染力。如敘述讀書時的兩種心理,直陳對話,生動而形象地描繪了讀借來的書和讀自己的書兩種不同神情。“強假”“逼取”用詞妥貼生動,一個“強”字和一個“逼”字,自然地引起“惴惴焉”的不安心情。“摩玩之不已”“歸而形諸夢”,活畫出愛不釋手和渴求書讀的神態。“‘姑俟異日觀’云爾”,讀來使人感到有“確實如此”的同感。“俸去書來,落落大滿”,描寫做了官以後,有錢買書了,書源源而來,雖然比不上“汗牛塞屋”那樣多,但是一堆一摞地也到處都擺滿了。這裡作者僅用了八個字,卻道出了書的從無到有。接著作者以書沾滿了“素蟫灰絲”,素描了書的靜態,同時也表現了不急於讀書的狀況。讀起來,很容易想像到架子上堆積的書籍,由於主人不經常翻閱,沾上了蛛網,蓋滿了灰塵的情景。這樣寫來,又與上面“高束焉,庋藏焉”、“姑俟異日觀”相呼應。在這點上,也體現了本文結構的縝密。

文章鑑賞

本文選自《小倉山房文集》

本文選自《小倉山房文集》《黃生借書說》收在《小倉山房文集》中,是一篇優秀的雜說類小品。它既不是以洋洋灑灑的敘寫取勝,也不是以強烈的抒情,侃侃的議論見長;它的最大特色是有感於日常見聞,隨手拈來,生髮開去,自如地朝縱深推展,在姿態橫生的敘議中,寓以哲理,讀來清淡自然,平易近人。

借書端倪,平列展開。開卷即入正題,引出隨園主人授書以告之辭立論,顯現通篇緊湊的特點。接著文中蟬聯運用反問句,造成語氣步步逼進,論述層層深入,宛若一浪推一浪奔向前方。“無論焉”,表示鄙夷,結束得乾淨利落,遒勁有力。

宕開及物,以事隱理。用“非獨書為然,天下物皆然”兩句,既勾連上文,又宕開一筆,由書涉物,理隱事中,推進一層。作者以假託之人借物摩玩為例,先描述借物人“惴惴焉摩玩之不已”,擔心主人逼取的不安神態;再寫他艷羨不已,設為己有後,“高束焉,庋藏焉,”“‘姑俟異日觀’ 云爾”的心安理得情態。前後兩種異樣的表現,形成對比。文章雖多用樸實無華的敘述,如話家常,未見哲理讚辭和大塊論述,但在這一人一事中,卻隱射理性的判斷,含蘊著人生哲理。從單一的書拓展到天下的物,進入廣闊的範疇,使“書非借不能讀”的論證中心深化一步,包舉著深廣的內涵。

轉述自身,引向縱深。文章環繞借書端倪,循事物間內在的邏輯聯繫,一事接一事邊敘邊議,環環相扣,步步為營,推向縱深發展。涉物泛論之後,即收攬視線,調轉筆鋒,回收至本題,述寫自己通籍入仕前後的切身體驗。幼年時,家貧難以致書,往借藏書之家,又吃盡閉門羹。而做官後,地位環境改變,花俸祿購書,書籍“落落大滿”,即使“素蟫灰絲時蒙捲軸”,也不肯伸手一摸。由幼時家貧到成人入仕,情景迥異,變化天淵,頓然使人聯想到逆順兩種處境所帶來的影響有多么不同,進而說明逆境能激發上進,磨練意志。至此,“書非借不能讀”的論斷就引入到了更深層。段末,從己之身世而發慨嘆:“借者之用心專,而少時之歲月為可惜也”,策勵晚輩勤學苦讀,切勿虛擲年華,又為轉接末段的議論鋪基過渡。

卒章總綰,對照明理。全文在敘述中論理步步深入,至篇末以直議隨感作收綰,點明要旨,顯出本意。以黃生“貧”和自身幼時“貧”類比,再以“予之公書”和“張氏之吝書”,“予固不幸而遇張”和“生固幸而遇予”反襯,使兩類人物、兩種處境涇渭分明,所論道理更加清晰,富有邏輯力量。最後歸納出“知幸與不幸,則其讀書也必專,而其歸書也必速”的結論,跟開篇論點緊緊扣合,顯出深邃的生活哲理:無論“幸與不幸”,順逆與否,都要愛惜流水般的時光。“逝者如斯夫,不捨晝夜。”應當自強不息,讓青春煥發出光和熱。篇末用“為一說,使與書俱”收結,點明本意,照應文題,形成首尾連貫,結構嚴整的一體。

綜覽全文,它雖不像有些文章那樣,運筆如風,具有大江東去、驚濤拍岸的氣勢,卻如隨園的一縷泉流,潺潺蕩漾,漣漪層生;它雖不像有些文章那樣林林總總,具有千里原野、橫無際涯的格局,卻若隨園的曲徑迴廊,蜿蜒變幻,臻妙傳神。它是一篇玲瓏剔透的小品佳作。