名書簡介

《農政全書》

《農政全書》類型:農學專著

成書時間:明崇禎十二年(1639年)

背景搜尋

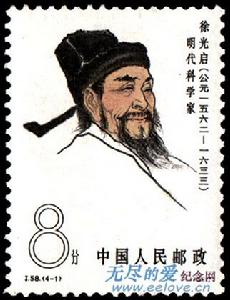

徐光啟

徐光啟徐光啟,字子先,號玄扈,上海徐家匯人。出生於明嘉靖四十一年(1562年),生活於明代晚期,崇禎六年(1633年)逝世,終年71歲。徐光啟是明末封建統治階級中的高級官員,擔任過翰林院檢討、詹事府少詹事、河南道監察御史、禮部尚書等職位,71歲時又被授為文淵閣大學士。當時的明王朝政治腐朽,吏治黑暗,統治階級內部腐朽,對外實行反動統治,國家的整體水平下降,以至於整個國家十分蕭條窘困,勞動人民生活非常困苦。徐光啟為人守正不阿,面對這個局面,他向朝廷提出了許多救國救民的主張,可是都沒有被採納,他反而受到了貴族官僚的排擠迫害。於是他把大部分精力從事於科學研究,寫出了中國集古代農業科學之大成的巨著《農政全書》60卷。徐光啟與漢代勝之、東魏賈思勰、元代王禎,成為中國古代四大農學家。

內容精要

《農政全書》書影

《農政全書》書影第一部分“農本”,在全書中起到了突出指導思想的作用。內容有《經史典故》、《諸家雜論》、《國朝重農考》。這一部分包括了第一卷至第三卷。

第二部分“田制”,主要記述的是農田制度。內容有《玄扈先生井田考》和《田制篇》,包括第四和第五兩卷。

第三部分“農事”,主要介紹了土地屯墾、農事季節和天氣等方面的經驗及知識。內容較為詳細和全面,因此占用了第六至第十一卷共六卷的篇幅,其中包括了《營治》、《開墾》、《授時》以及《占候》。

第四部分是“水利”,主要敘述了農田水利方面的問題。徐光啟非常重視水利建設對農業發展的影響,因此在第十二至第二十卷九卷當中,專門敘述了與興修水利有關的許多問題。內容分為《總論》、《西北水利》、《東南水利》(三篇)、《水利策》、《水利疏》、《灌溉圖譜》、《利用圖譜》、《泰西水法》(上、下兩篇)。

第五部分“農器”,記述的是農業生產及加工過程中所使用的器具,主要內容直接來自源於王禎的《農書·農器圖譜》。這一部分包括了四卷(第二十一卷至第二十四卷)。

徐光啟畫像

徐光啟畫像第七部分為“蠶桑”,集中記述了栽植桑樹和養蠶的經驗和技術,並以圖譜的形式形象地介紹了採桑、抽絲以及紡織所用的工具。分為《養蠶法》、《栽桑法》、《蠶事圖譜》、《桑事圖譜》、《織維圖譜》。這一部分共包括四卷(第三十一卷至第三十四卷)。

第八部分“蠶桑廣類”,主要記述了紡織用的棉、麻、葛等纖維作物的栽培,是與“蠶桑”並列而論的部分,分為《木棉》和《麻》兩類,共為兩卷。

第九部分“種植”,主要介紹了經濟林木、特用作物以及藥用作物的栽培及管理方法。包括了《種法》、《木部》、《雜種》(上、下),這一部分共為四卷。

第十部分“牧養”,顧名思義,記述的是畜牧和水產方面的技術,內容還涉及到醫學知識。僅有一卷。

第十一部分是“製造”,主要記述的是農產品加工、土木及日常生活知識等方面的內容。分為《食物》和《營室》兩類,也只有一卷。

第十二部分“荒政” 也是最後一部分, 其中輯錄了貯糧備荒的文獻及史料。包括《備荒總論》、《野菜譜》以及附在後面的《救荒本草》、《野菜譜》。

徐光啟拜利瑪竇為師

徐光啟拜利瑪竇為師農政全書在鼓勵農業的同時,還兼顧到農民的切身利益,提出了許多寶貴的致富方法以及建議。例如作者在書中指出:立梅過後的五天之內,如果天氣晴朗,就多雨水。這一年絲棉價格必定會偏貴。

《農政全書》區別於其他農書的一個顯著的特點是,該書將“農政”擺在了首位。《農政全書》提出的農政方面的主張,在一定程度上影響了後來的社會政策。

一、招撫移流人戶,錢糧負擔重,差役搜刮繁,水澇乾旱無止境,人民沒有不逃離外鄉的,讓他們回來耕種,務必使他們得以妥善安排。

二、全部免除積累拖欠,查清荒田邊一項,全家是逃荒的,征糧可緩。

三、根據情況配給耕牛種子,根據他們墾田的多少,耕種難易,酌情接濟。

紀念徐光啟郵票

紀念徐光啟郵票五、禁絕豪強兼併。這個法令設立後,那些崇本務實的人,將安排剷除柞樹、荒草,荒地就開墾出了。

六、禁止占有蘆葦茭草小利,凡是蘆葦茭草等地,全部開墾出來重新播種。

七、明定稅期,三年半稅,五年全稅,使農民知道應付的稅額,奸猾的人不能得到倖免,守法的良民也就不用承擔其他煩惱的費用,每個人都安心盡力了。

八、分任各區公正。公正,就是糧長的別名,一地區率眾納糧的頭人,可將各地區的荒田,以十分為標準,分劃出困難的和容易的,由地區的公正管理,分別加以監督開墾。

九、驅使打架的惡少歸附農業。打架的風氣,本縣很猖獗。要剎剎他們專橫跋扈的風氣,開荒墾田是使他們有回心轉意歸附農業的想法。這也是變習移俗的一種方法,荒地便能得以開墾了。

十、使聚眾賭博和遊手好閒之徒歸附農業。賭博,是蕩產賭家的媒介、偷盜成賊的胚胎,約束他們,壓制他們狂惑之志,使整個風氣轉變,墾田也就有望了。

十一、驅使販鹽無籍的人歸附農業,鹽販歸附了農業,日積月累,開墾有望了。

十二、驅使訟師歸附農業。敗壞習俗的,就是那些勾結官府,包攬訟事而從中牟利的人,驅使他們從事耕種讓他們刁鑽狡猾等不良的想法,在勞動中得到消除。

專家點評

《農政全書》反映了徐光啟的重農思想,作者推崇的重農思想不僅在於促進農業發展,而且更具備了維持社會穩定的積極意義。

《農政全書》反映了徐光啟的重農思想,作者推崇的重農思想不僅在於促進農業發展,而且更具備了維持社會穩定的積極意義。古代統治者治理國家無不遵循以農為本的思想。農業即本業,徐光啟認為“富國必以本業”,這也是他編著此書的根本的指導思想。他的這種理論集中體現在“農本”中,農本因此也被列為全書之首。

在“農本”中,徐光啟以農業對於整個國家及社會的重要意義為出發點,大量引用了諸子百家的言論,從理論上闡述他的重農理論。書中提到:發展農業不僅在於開發土地的潛力,而且在於其重要的社會意義,人務農就會重義,重義就會不徇私情,不徇私情也就能立法,並使法令無所不在,無所不能。人務農就會使產業增多,產業增多了就會疏財濟貧,疏財濟貧就會死後沒有憂慮,普天之下就會團結一致。人在饑寒交迫時不再有廉恥之心。一天不吃飯就會餓;一年不製衣就會冷。如果肚子餓而沒有飯吃,軀體冷而沒有衣穿,那么就是慈母也不能保住她的兒子,明君又怎么能保有臣民呢?

作者還引用了管子的話:人民沒有食物必然會去務農,人民從事農業生產了,那么土地便得到了開墾,土地被開墾糧食自然多了起來,糧食多了國家便會變得富庶。

此外,徐光啟還列舉了歷朝歷代治國有方的君王及臣子們所推行的農業政策。例如作者轉錄了《商子》中的言論: “如果在一個地方多產黃金,那么在總體上黃金和小米的數量都會減少,倉庫和錢府都會空虛,國家就貧困。如果在一個地方多產小米,那么在總體上黃金和小米的數量都會增加,倉庫和錢府都能裝滿,國家就會富強。”書中尤其強調了明朝各代皇帝的重農事跡,從而進一步以事實有力地論證了重視農業的重要性,其目的在於呼籲統治階級重視農業生產及農業生產者。《農政全書》對後世的社會政策也具有很大的影響力。

《農政全書》體現科學求實的態度和嚴謹治學的精神。例如在編寫《除蝗疏》一節時,徐光啟查閱了大量文獻資料,統計了我國歷史上自春秋以來歷次蝗災發生的時間和地點,同時他又以遊歷寧夏、陝西、浙江等地的時候所見蝗蟲災害的情形作為印證,指出蝗蟲多發生在湖水漲落幅度很大的乾涸沼澤,蝗災時間多集中在每年五、六、七三個月。徐光啟還研究了蝗蟲的生活史,最後總結出治蝗的經驗,提出從消滅蟲卵入手的治本辦法,這些合乎科學道理的觀點和結論,否定了歷代統治階級把蝗災說成是上天降罪的迷信說法。再如書中記載的用於荒年果腹應急的植物中,經徐光啟親口嘗過的就有六十多種。又如在《玄扈先生井田考》中徐光啟批駁了“古民多,後世之民少”的錯誤觀點,指出“生人之率,大抵30年而加一倍。自非有大兵革,則不得減”。正是因為有了這種注重實踐的科學態度,《農政全書》才得以成為一部符合科學理論和實際的傑出著作。

專家點評

紀念徐光啟館

紀念徐光啟館《農政全書》這部著作囊括了古今中外豐富的科學知識,體現出了著者徐光啟作為一個傑出的農業研究者虛心求學、兼收並蓄、繼往開來的博大胸襟。《農政全書》不但選輯了我國歷代的和當時的農業文獻,而且對這些文獻做了選擇、整理、批判和補充。同時記載了當時各地老農的生產經驗和技術,並在此基礎上發表了徐光啟關於農業方面的專門論述。

《農政全書》書影2

《農政全書》書影2明代的商品經濟有了很大的發展,在某些方面出現了資本主義的萌芽,然而因為社會政治原因,明朝晚期的科學技術的發展處於停滯階段,許多領域都落後於西方國家。面對著這樣一個局面,徐光啟虛心向義大利傳教士利瑪竇學習了西方的天文、曆法、數學、測量、水利等科學知識。徐光啟是把歐洲自然科學引入到我國的第一個人,幾何學就是他最早翻譯過來的,他同利瑪竇翻譯歐洲最著名的一部數學著作———歐幾里得著的《幾何原本》,花了一年時間,譯完了《幾何原本》的前六卷。徐光啟對西方自然科學的介紹,開闊了人們的眼界,開闢了我國近代科學技術發展的新途徑,因此有人稱徐光啟是我國近代科學的啟蒙大師。

《農政全書》問世以後,受到了清朝統治者的重視,曾多次被刻印,而且被乾隆皇帝稱讚為“用意勤而民事切”。到了現代,又有人評價《農政全書》是我國傳統農書中空前絕後的一種。著名的農史學家石聲漢贊同了這一論斷。可見,《農政全書》一書所產生的巨大影響力和成就是有目共睹、世人公允的。

妙語佳句

夏末秋初一場雨,賽過唐朝一囤珠。生人之率,大抵30年而加一倍。自非有大兵變,則不得減。