原詞

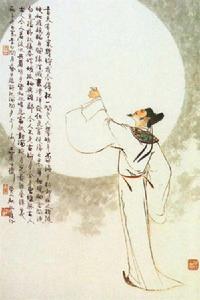

李白

李白平林漠漠煙如織,

寒山一帶傷心碧。

何處是歸程?

長亭更短亭。

背景

南宋時黃升《唐宋諸觀絕妙詞選》卷一錄李白《菩薩蠻》 、 《憶秦娥》二詞,推為“百代詞曲之祖”。案唐人載籍,不言李白曾否作詞。此詞見於筆乘,始於北宋錢塘僧文瑩《玉壺清話》卷上,謂“此詞不知何人寫在鼎州滄水驛樓,復不知何人所撰。魏道輔泰見而愛之。後至長沙,得古集於子宣內翰家,乃知李白所作”。據吳廷燮《北宋經撫年表》卷五,曾布(子宣)於熙寧入年(1075)知潭州(長沙),十年(1077)改知廣州。魏泰是曾布妻魏夫人的長兄,他在長沙曾布家得古籍,當為熙寧九年(1076)間事。另外,成書於元豐年初的楊繪《時賢本事曲子前集》云:“近傳一闋雲李白制,即今《菩薩蠻》。其詞誹白不能及,信其自白始也。”可見此詞的流傳是在熙寧元年期間。今本《尊前集》錄李白詞十二首,這首《菩薩蠻》即在其中。不過對於盛唐時期是否可能產生從內容風格以至平仄聲律都如此成熟的詞作,近人多致疑問。現代論詞者在都以一面存疑,一面繼續考索求證的態度來對待它。

題考

據今人楊憲益《零星新箋》考證,《菩薩蠻》這種曲調,為古緬甸樂曲,唐玄宗時傳入長安,最早見於唐崔令欽《教坊記》曲名表。它本來是個蠻曲蠻舞,是否已配有漢語歌詞,還是個疑問。這個曲調的流行,是在唐末五代。敦煌詞和溫庭筠詞中,這個詞調就用得最多,成為當時的流行歌曲之一。這首詞有人以為是一首懷鄉詞,是客子望鄉懷歸之作。其實它是一首懷人詞,寫閨中思婦登樓念遠,懸望她歲晚未歸,久候不至的遠方行人

詞牌

《菩薩蠻》,唐教坊曲名,後用為詞牌。亦作“菩薩鬘”,又名“子夜歌”、“花間意”、“重疊金”等。唐宣宗大中年間(公元847-859年),女蠻國派遣使者進貢,她們身上披掛著珠寶,頭上戴著金冠,梳著高高的髮髻,號稱菩薩蠻隊,當時教坊就因此製成《菩薩蠻曲》,於是《菩薩蠻》就成了詞牌名。

《菩薩蠻》雙調四十四字,前後闋均兩仄韻轉兩平韻。另有《菩薩蠻引》、《菩薩蠻慢》。

作者

李白(701年2月8日-762年),字太白,號青蓮居士。中國唐朝詩人,有“詩仙”、“詩俠”,“文曲星下凡”之稱,公認為中國歷史上最傑出的浪漫主義詩人。有《李太白集》傳世。其作品天馬行空,浪漫奔放,意境奇異,才華橫溢;詩句如行雲流水,宛若天成。李白詩篇傳誦千年,眾多詩句已成經典,例如“抽刀斷水水更流,借酒消愁愁更愁”。李白在詩歌上的藝術成就被認為是中國浪漫主義詩歌的巔峰。李白作詞不多,《菩薩蠻》和《憶秦娥》為其佳作。

注釋

平林:平展的樹林。

漠漠:①迷朦貌。②廣闊貌。

暝色:暝音鳴。暮色。

佇:音柱,久立。

長亭:古路旁亭舍,常用作餞別處。《白孔六帖》卷九有“十里一長亭,五里一短亭”。《一切經音義經》有“漢家因秦十里一亭。亭,留也。”

驛:旅舍。

譯文

遠望中的樹海迷迷濛蒙,籠罩在一片濃密的煙霧之中,遠方的群山泛著一種令人觸景傷情的淒綠色澤。暮色逐漸侵入了高樓,有人正在樓上暗自憂愁。

她站在白色的石階上,茫然了許久,呆望著天邊的鳥兒急急飛回自己的巢里,心想:舉目望去是無邊無際的長亭、短亭,何時才能看見他回來的蹤跡呢?

賞析

李白

李白其一

此首望遠懷人之詞,寓情於境界之中。一起寫平林寒山境界,蒼茫悲壯梁元 帝賦云:“登樓一望,唯見遠樹含煙。平原如此,不知道路幾千。”此詞境界 似之。然其寫日暮景色,更覺淒黯。此兩句,白內而外。“瞑色”兩句,自外 而內。煙如織、傷心碧,皆瞑色也。兩句折到樓與人,逼出“愁”字,喚醒全 篇。所以覺寒山傷心者,以愁之故;所以愁者,則以人不歸耳。下片,點明 “歸”字。“空”字,亦從“愁”字來。烏歸飛急,寫出空間動態,寫出鳥之 心情。鳥歸人不歸,故云此首望遠懷人之詞,寓情於境界之中。一起寫平林寒 山境界,蒼茫悲壯。粱元帝賦雲“空佇立”。“何處”兩句,自相呼應,仍以 境界結束。但見歸程,不見歸人,語意含蓄不盡。

——俞平伯《唐宋詞選釋》

其二

上片寫景,視界由遠及近。登樓極目,望斷天邊,平林如煙,寒山似帶,獨不見她朝夕以待的行人歸來。“煙如織”,形容暮煙濃密;“傷心碧”,怨恨遙山阻目(歐陽修《踏莎行》詞“平荒盡處是春山,行人實在春山外”與此意同而更為顯豁)。最後高樓隱沒在蒼茫暮色之中,一天的等侯不幸又以失望和憂愁結束。“暝色入高樓”的“入”字極有動感,寫暮色逐漸逼近,由“平林”“寒山”而覆蓋大地,登樓入室,以至吞沒了樓上的思婦,全從樓上人的佇立凝望中寫出,這時暮色不但模糊了她的視線,也沒入了她的心田了。

下片寫情,由己及人。儘管一天空候不至,還是玉階久立,猶自痴望。看那宿鳥尚知日暮歸林,自己等待的人卻遲遲不歸,莫不是正跋涉于歸途之中吧。天遠地遙,山長水闊,歸程迢遞,他將會從何處歸來,又究竟何時歸來呢?這是她失望之餘的企待,也是她深心的祝願。唐李益《鷓鴣詞》“處處湘雲合,郎從何處歸?”與此詞末句意近,但不如“長亭接短亭”還包含著對歸人長途跋涉,歷盡道路艱難的無限關切,候人的思念和歸人的心情融而為一了。

這首詞敘思婦盼念之情,含而不露,情辭俱婉、失望之餘又起思念,哀怒之中不忘關切,即使不是李白手筆,在唐五代小令中無疑也是屬於上乘之作。