基本資料

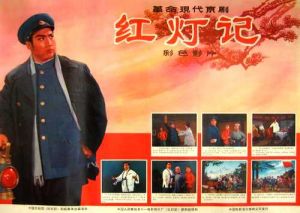

《紅燈記》海報

《紅燈記》海報劇情梗概

講述在抗日戰爭時期的東北敵占區,我地下黨工作者李玉和接受向柏山游擊隊轉送密碼的任務。由於叛徒的出賣,遭日寇殺害,李玉和的女兒鐵梅繼承父志,將密電碼送上山,游擊隊殲滅了追趕鐵梅的日寇。主要角色

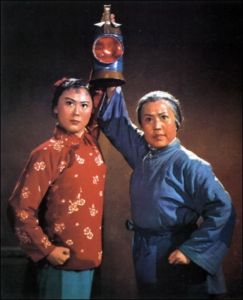

錢浩亮飾演李玉和 錢浩亮飾演李玉和 |  劉長瑜飾演李鐵梅 劉長瑜飾演李鐵梅 |  高玉倩飾演李奶奶 高玉倩飾演李奶奶 |

袁世海飾演鳩山 袁世海飾演鳩山 |  孫洪勛飾演王連舉 孫洪勛飾演王連舉 |  谷春章飾演磨刀人 谷春章飾演磨刀人 |

劇中人物

劇照

劇照鐵梅——李玉和的女兒。

李奶奶——李玉和的母親。

交通員——八路軍松嶺根據地交通員。

磨刀人——八路軍柏山游擊隊排長。

慧蓮——李玉和家的鄰居。

田大嬸——慧蓮的婆婆。

八路軍柏山游擊隊隊長。

游擊隊員若干人。

賣粥大嫂。

賣煙女孩。

勞動民眾甲、乙、丙、丁、戊。

鳩山——日寇憲兵隊隊長。

王連舉——偽警察局巡長。原為秘密共產黨員,後叛變投敵。

侯憲補——日寇憲兵隊憲補。

伍長——日寇憲兵隊伍長。

假交通員——日寇憲兵隊特務。

皮匠——日寇憲兵隊特務。

日寇憲兵、特務若干人。

全劇場序

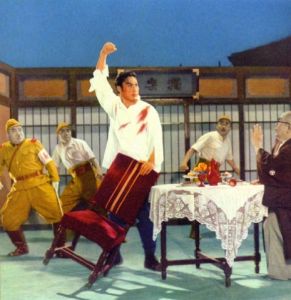

劇照

劇照第二場:接受任務

第三場:粥棚脫險

第四場:王連舉叛變

第五場:痛說革命家史

第六場:赴宴斗鳩山

第七場:民眾幫助

第八場:刑場鬥爭

第九場:前赴後繼

第十場:伏擊殲敵

第十一場:勝利前進

幕後花絮

劇照

劇照“樣板戲”的正式名稱為“革命樣板戲”。1966年12月26日《人民日報》發表的《貫徹執行毛主席文藝路線的光輝樣板》一文,首次在黨中央的機關報上以官方名義將現代京劇《紅燈記》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《奇襲白虎團》,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》、《白毛女》和交響樂《沙家浜》並稱為江青“培育”的八個“革命藝術樣板”或“革命現代樣板”作品。1967年5月31日《人民日報》社論《革命文藝的優秀樣板》一文,正式提出了“樣板戲”一詞。但是,關於八個樣板戲,同時還有另外的一種說法,那就是在1995年2月光明日報出版社出版的《一個樣板戲珍藏本》一書中,稱“八個樣板戲”則是現代京劇《紅燈記》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《龍江頌》、《奇襲白虎團》,現代舞劇《紅色娘子軍》、《白毛女》,並將《平原游擊隊》、《杜鵑山》作為“附錄”綴於後。另外,當時還出現過一種說法,就是將光明日報出版社“附錄”的《平原游擊隊》、《杜鵑山》和鋼琴伴唱《紅燈記》也算在八個樣板戲之列。究竟是哪八個“樣板戲”,江青本人一直沒有一個明確的說法,除了康生的講話和光明日報出版社的文字之外,至今也沒有一個統一的規定。在當時的中國戲劇界,對此卻有一個大體相近的說法,那就是康生所說的那八個是第一批“樣板戲”。1970年阿甲因《紅燈記》蒙冤之後出現的《龍江頌》、《杜鵑山》(一開始叫《杜泉山》)、《紅色娘子軍》、《平原游擊隊》、《紅嫂》、《磐石灣》和《紅燈記》,被稱為第二批“樣板戲”。無論是哪一種說法,《紅燈記》都是排在這些“樣板戲”的頭一位的。於是,在20世紀的六、七十年代,“樣板戲”便成了中國有史以來所未曾有過的一種政治文化現象,並深深地影響了整整兩代中國人,它的普及程度可以說達到了空前絕後的地步。

創作背景

劇照

劇照登上神壇

劇照

劇照導演資訊

沈默君

沈默君觀眾評價

很多時候,我們翻找國外的電影“古董”,又管它叫“珍貴”,又拿它做“收藏”,豈不知,中國電影也有很多“古董”,值得我們去關注、收藏。如果你想了解“文革”的“文藝革命路線”,如果你想看看江青一手主持打造的“樣板戲”電影,革命現代京劇《紅燈記》,無疑是最好的選擇。《紅燈記》,1970年由八一電影製片廠攝製,導演阿甲,原創沈默君給我們講了這樣一個故事:抗日戰爭時期,地下黨李玉和、李鐵梅、李奶奶,為設法保送“密電碼”,與叛徒、漢奸、日本鬼子進行了殊死鬥爭。做為“特定歷史”時期的產物,《紅燈記》以其獨特的“紅色藝術”形象,深深影響著那個時代的男女老少。以現在的眼光看,儘管它有著“臉譜”的“僵化”表象,但做為一種特殊“藝術形式”的存在,它同樣刻下獨特“藝術魅力”的歷史烙印。中國人,了解文革,了解京劇,從《紅燈記》開始。劇本賞析

| 【第一場接應交通員】 [抗日戰爭時期。初冬之夜。北方某地隆灘火車站附近。鐵道路基可見。遠處山巒起伏。] [幕啟:北風凜冽。四個日寇憲兵巡哨過場。李玉和手提號誌燈,朝氣蓬勃,從容鎮定,健步走上。] 李玉和(唱)【西皮散板】 手提紅燈四下看…… 上級派人到隆灘。時間約好七點半,等車就在這一班。 [風聲。鐵梅挎貨籃迎風而上。] 鐵梅爹。 李玉和喔。鐵梅!(覺得孩子冷,摘下圍巾給她圍上)今天買賣怎么樣? 鐵梅哼!憲兵和狗腿子,借檢查故意刁難人,鬧得人心惶惶,誰還顧得上買東西。 李玉和這一群強盜! 鐵梅爹,您也得多留點神哪! 李玉和好。鐵梅,你回去告訴奶奶,說表叔就要來了。 鐵梅表叔? 李玉和對。 鐵梅爹,今兒這個表叔是個什麼樣兒呀? 李玉和小孩子,別老問這個啊。 鐵梅回去問奶奶。 李玉和這孩子![鐵梅下。] 李玉和(望著鐵梅背影,高興地)好閨女!(唱)【西皮原板】 提籃小賣拾煤渣,擔水劈柴也靠她。里里外外一把手,窮人的孩子早當家。栽什麼樹苗結什麼果, 撒什麼種子開什麼花。 [王連舉上。] 王連舉老李,我找你半天…… [李玉和機警地制止王連舉講話,觀察四周。] 王連舉老李,鬼子的崗哨,今天布置得很嚴密,看樣子好象有什麼事! 李玉和我知道。老王,以後我們儘量少見面,有事我臨時通知你。 王連舉好吧。 [王連舉下。] [遠處火車汽笛聲。李玉和下。燈暗。] [火車轟鳴,飛馳而過。槍聲。] [燈亮。交通員從坡上“搶背”下來,暈倒。] [李玉和急上。] 李玉和(見狀自語)左手戴手套…… [槍聲。王連舉返回。] 王連舉這是誰? 李玉和自己人。我背走,你掩護! 王連舉好。 [李玉和背交通員下。] [日寇憲兵追喊聲、槍聲。王連舉朝李玉和走的相反方向放了兩槍。日寇憲兵將至,王連舉為保自己,畏縮顫抖地朝胳膊打了一槍,倒地。伍長帶日寇憲兵追上。] 伍長(問王連舉)嗨!跳車的有? 王連舉啊? 伍長跳車的有? 王連舉喔!(手指李玉和下場的相反方向)在那邊。 伍長(驚慌地)臥倒! [眾日寇憲兵慌忙臥倒。燈暗。]——幕閉 …… |

中國十大樣板戲

| 劇名 | 劇種 | 主演 | 演出單位 |

| 《智取威虎山》 | 現代京劇 | 童祥苓 | 上海京劇團 |

| 《海港》 | 現代京劇 | 李麗芳 | 上海京劇團 |

| 《紅燈記》 | 現代京劇 | 李少春/劉長瑜/高玉倩/袁世海 | 中國京劇院 |

| 《沙家浜》 | 現代京劇 | 譚元壽/洪雪飛/周和桐/馬長禮 | 北京京劇團 |

| 《奇襲白虎團》 | 現代京劇 | 方榮翔/宋玉慶 | 山東省京劇團 |

| 《紅色娘子軍》 | 芭蕾舞劇 | 劉慶棠/白淑湘 | 中央芭蕾舞團 |

| 《白毛女》 | 芭蕾舞劇 | 蔡國英/茅惠芳/顧峽美/石鐘琴 | 上海芭蕾舞團 |

| 《杜鵑山》 | 現代京劇 | 趙燕俠/裘盛戎/馬連良/馬長禮/譚元壽/萬一英 | 北京京劇團 |

| 《平原作戰》 | 現代京劇 | 李光 /吳鈺章 /高玉倩 /李維康 /杜再田 | 中國京劇團 |

| 《龍江頌》 | 現代京劇 | 李炳淑 | 上海京劇團 |

![《紅燈記》[樣板戲] 《紅燈記》[樣板戲]](/img/c/1aa/nBnauM3X2ATM4ITO1cDOzkTOwMTM5EDM3kzMwADMwAzMwIzL3gzLyUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)