簡介

京劇《白毛女》

京劇《白毛女》1945年,延安魯藝創作了歌劇《白毛女》,並在黨的七大上演出。該劇由賀敬之、丁毅執筆,馬可等作曲。主題是:舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人。在延安的演出就有30多場。1946年,又到張家口繼續演出,後來又很快傳到了國統區,受到了當時進步人士的廣泛讚譽。

《白毛女》一劇的成功和好評,對一向專演傳統戲的京劇界也有所觸動,不少人開始萌生了改編此劇的念頭。最初提出要改編此戲的要算程硯秋了,早在50年代初,擅長悲劇的程先生就看好此戲並說,如果他年輕10歲,沒有那么胖,他肯定爭取用程派飾演白毛女。單從程先生不挑別的戲,而專挑《白毛女》,是有他獨特見解的。說明把《白毛女》改編成京劇,相對比較容易和合適,後來的事實也充分證明了這一點。

京劇《白毛女》的創作和演出是在1958年,劇本是由馬少波,范均宏創作。演出陣容是:李少春、杜近芳、袁世海、葉盛蘭、雪艷琴、李金泉等。由中國京劇院一團排演的。這出現代戲裡更多地繼承了許多傳統劇目的藝術手段,有很多藝術手段是後來的“京劇樣板戲”乃至其他現代京劇里再也沒有使用過的。

京劇《白毛女》的成功上演,意義非同一般,絕不亞於當初歌劇《白毛女》的誕生。無論是歌劇還是電影,要表現現代題材遠比像京劇這樣的傳統藝術容易的多。所以說京劇《白毛女》是現代戲中具有導向性,突破性的劇目。如今京劇《白毛女》是國家京劇院的經典劇目。

創作

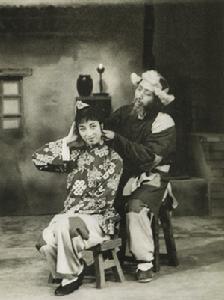

京劇《白毛女》劇照

京劇《白毛女》劇照——京劇《白毛女》在使用京劇原有的程式上是有其獨到之處的,有些藝術手段是其它現代戲,樣板戲後來再也沒有使用過的。可以說明其充分反映出李少春等藝術家銳意創新,敢為天下先的魄力和精神;紮實而深厚的傳統功底;靈活運用傳統技藝的高超能力和水平。

行當

楊白勞——衰派老生。這是所有京劇現代戲裡幾乎唯一的以“老生”而不是“正生”行當來飾演的主要人物。李少春在塑造這個人物的時候,吸收使用了許多京劇衰派老生的傳統技法。他的唱念做打和手眼身法步幾乎都用到了這些技法。特別是楊白勞的念白,使用了京劇傳統的“湖廣音”韻白。在現代戲裡使用韻白來塑造人物,是李少春先生的一大創舉。難得的是,他用這樣的念白所塑造的現代人物絲毫也沒有讓人感到“不和諧”、“不舒服”。相反,這種帶有某種“腔調”、韻味的念白,恰恰更好地刻畫了人物,突出地表現了這個人物那種憂鬱、猶疑、痛苦、悲涼的心境和感情。楊白勞的念白已經成為京劇現代戲演出史上絕無僅有的藝術經典。喜兒——閨門旦。隨著人物命運的發展,杜近芳在其表演藝術中又逐漸吸收了青衣乃至武旦的成分。

王大春——小生。這是在京劇演出現代戲的整個歷史上,絕無僅有的、唯一的一個真正以“小生”行的藝術手段來塑造的現代人物——而且是一個八路軍戰士的形象!葉盛蘭在這個人物最初以一個普通的青年農民形象出現時,就以某種類似“風攪雪”式的國語念白給這個人物的聲音形象“定了調”。即:他在表現這個人物時,道白雖然說的是國語,卻有時稍作誇張,偶爾出現一種近似“小嗓”的聲音。到了王大春以八路軍戰士的形象出現時,藉助劇情中所表現的那種非常激昂、強烈的情緒,使用極具陽剛之氣的葉派小生演唱時的小嗓龍音和虎音唱出了高亢激越的小生娃娃調西皮二六板唱腔……這也是京劇藝術中的一個經典嘗試。

大春媽——老旦。這是李金泉唯一親自塑造的現代人物形象。也是非常成功的藝術形象。

黃世仁——架子花臉。袁世海所塑造的黃世仁形象,念白使用花臉的炸音,動作誇張而頗具工架美,演唱的一段〔高撥子原板〕唱腔也非常有感染力。

穆仁智——醜。駱洪年所塑造的穆仁智是個“大醜”而不是一般的小丑。他吸收了在《野豬林》中飾演陸謙的某些藝術方法,把這個人物的“壞”刻畫到了骨子裡。

張二嬸——旦。侯玉蘭飾演的這個人物沒有一句唱腔,但她的表演中貫穿著青衣行的風韻。

大鎖——淨。婁振奎飾演的這個人物與侯玉蘭飾演的張二嬸有異曲同工之處:雖然沒有一句唱腔,卻能夠讓人感受到正淨行當的分量。

黃母——彩旦。她的表演以彩旦為基礎,又吸收了某些類似蕭太后、西太后的表演手法。這個老女人的陰森醜惡,被雪艷琴用非常簡練的藝術手段刻畫得十分形象。既不過分誇張,也不肆意醜化,但又的確使用了誇張和醜化的藝術方法。

表演

主創人員

李少春飾楊白勞 袁世海飾黃世仁 駱洪年飾穆仁智

李少春飾楊白勞 袁世海飾黃世仁 駱洪年飾穆仁智主要演職員

沈玉才——操琴周國興——司鼓

賡金群——司鼓

李少春——楊白勞

杜近芳——喜兒

葉盛蘭——王大春

袁世海——黃世仁

駱洪年——穆仁智

蘇維明——趙大叔

李金泉——王大嬸

雪艷琴——黃母

侯玉蘭——王二嬸

李幼春——大鎖

婁振奎——虎子

孫盛武——李大爺

馮玉亭——區長

吳素英——紅福

劇目簡介

抗日戰爭前,陝北地主黃世仁藉口佃戶楊白勞積欠地租,於臘月除夕,逼楊將女喜兒頂租,逼寫文契。楊悲憤自殺,黃命爪牙穆仁智搶走喜兒。農民王大春已與喜兒訂婚,夜入黃家營救,驚動守夜,不得已逃走。喜兒在黃家飽受凌虐,復遭黃世仁之蹂躪。黃將娶婦,陰謀將喜兒轉賣於人販,張二嬸計救喜兒逃走,黃追之不及。喜兒入深山,數年鬢髮皆白,村民見之,驚以為神,號稱“白毛仙姑”,香火不絕,喜兒乃借供饌為食。八路軍解放陝北,實行減租減息,王大春已成為戰士回鄉,聞仙姑事,疑而乘夜察探,因追蹤而與喜兒重逢,真相大白。民眾鬥爭會上,叛處黃世仁、穆仁智死刑,喜兒重返故園。評價

—— 從行當上來講,李少春用衰派老生來演楊白勞,這既符合楊白勞的年齡特徵,又與楊白勞的性格和悲劇結局完全吻合,這和京劇老戲中<清風亭>中的張元秀同屬一個類別。而在所有的樣板戲或現代戲中,老生都是一律按正生來飾演的,就別說是劇中的主要人物了。這就說明,只要使用得當,京劇現代戲同樣可以使用原有行當。—— 從服飾化妝來說,李少春飾演的楊白勞,穿現代裝,粘鬍子,完全按樸實的老農裝扮,沒有過多粉飾,也不失莊重,更多的是體現楊白勞的憨厚,艱辛和無奈。

京劇《白毛女》劇照

京劇《白毛女》劇照——從唱腔來說,楊白勞的唱,並沒有像後來樣板戲那樣有什麼大段成套唱腔,全都短小精悍,但句句精彩。雖則短小,品種頗豐。既有【二黃】又有【西皮】還要【四平調】,【反四平】和【反二黃】,既有上板的,也有散唱的,既有獨唱,還要對唱,特別是唱中帶念,更是新穎別致。而且,所有這些唱腔,都是連唱帶做,腔隨情移,以情設腔,聲情並茂,毫無拖沓冗長之感。尤其是楊白勞臨終一句“拿過了鹽滷連口飲……”,腔止而意不斷,並配合武場鑼鼓,烘托悲痛氣氛,真是令人拍案叫絕。特別應該指出的是, 象【四平調】,【反四平】在其它現代戲中幾乎沒有用過,即使在傳統戲中也很少用於悲劇中。然而,李少春用來卻得心應手,恰到好處。

——從做工來說,李少春在這齣戲中的貢獻更大。綜觀所有現代戲和樣板戲,真正做工很好的戲,可以說是鳳毛麟角,屈指可數。大部分的戲,把主要精力和份量都壓在了唱上,這就把京劇原有十分精湛的做工大大削弱了,以至於給人留下京劇不就是唱幾段的錯誤印象。

——喜兒由杜近芳扮演,是目前健在的最優秀的京劇表演藝術家之一。杜近芳的最大特點是:扮相甜美,吐字清晰,唱腔圓潤,表演風格大方,細膩,真摯,富有時代氣息。《白毛女》中同樣如此。杜近芳扮演的白毛女,先按閨門旦,後隨著人物命運的變化和發展,逐漸吸收了青衣,武旦成分。念白均為京白,其中的唱段,既有【南梆子】,【二黃】,【西皮】也有現代戲很少用的【高撥子】等。

——王大春這個角色是由小生名家葉盛蘭扮演,這也是京劇現代戲演出史上絕無僅有的唯一特例。葉盛蘭在這個人物最初以一個普通農民形象出現時,道白採用類似“風攪雪”式的國語,到了以八路軍戰士形象出現時,則唱了一段高亢激越的小嗓【西皮二六】,堪稱經典嘗試。就這一唱段,大氣而舒展,雄渾而剛毅,絲毫沒有損害英雄形象的感覺,確實稱奇。沒有功底,沒有對人物的準確把握,是很難想像的。

京劇《白毛女》-雪艷琴飾黃母

京劇《白毛女》-雪艷琴飾黃母——像楊白勞的“吊毛”、“殭屍”、“跪步”,喜兒的“滑步”、“蹉步”和“鷂子翻身”等,都用得自然,恰當地表現了人物的感情,為京劇現代戲開闢了一條成功的道路。

——劇中的黃世仁花臉應工,穆仁智小花臉應工,楊白勞是老生,喜兒青衣花旦兩門抱,大春是小生,王大嬸是老旦應工。念白都是京白,偶爾帶幾個上口字。板式也是京劇常用,西皮,二黃,有搖板,流水,反調 ,娃娃調。

連結

中國京劇院

中國京劇院成立於1955年,首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳先生。自建院以來,不斷吸收各流派的表演藝術家、著名京劇演員和社會知名的作家、導演、作曲家、舞台美術家,組成精英薈萃實力雄厚的京劇藝術表演團體。

中國京劇院藝術家

4O多年來,中國京劇院的藝術家隊伍已經歷三代。

第一代,以著名表演藝術家李少春、袁世海、葉盛蘭、杜近芳、李和曾、葉盛章、張雲溪、張春華、雲燕銘、雪艷琴、黃玉華、侯玉蘭、孫盛武、李洪春、王玉讓、景榮慶、李金泉、李慧芳、高玉清、閻世善、李金鴻等為中堅力量,開創了善於繼承,勇於革新,精於塑造人物形象的劇院獨特風格。

第二代,以五六十年代中國戲曲學校優秀畢業生為骨幹,劉秀榮、楊秋玲、孫岳、劉長瑜、馮志孝、李光、李維康、工晶華、吳鈺璋、張曼玲、夏永泉、劉琪、寇春華、李欣、俞大陸、耿其昌、高牧坤、李岩等,與8O年代入院的李世濟、楊春霞、齊嘯雲等匯合成新的藝術力量,在創造歷史人物和現代人物形象方面,作出了新的貢獻。

第三代,選拔引進八九十年代中國戲曲學院畢業生及社會優秀人才,于魁智、刁麗、張建國、張火丁、耿巧雲、陳淑芳、李海燕、江其虎、趙水偉、李文林、袁慧琴、鄧敏、李紅梅、魏積軍、徐暢、黃梅、宋小定、管波、呂昆山、張威等,成為一代新秀。

中國京劇院成就

建院以來,創作、改編、演出了《三打祝家莊》、《白蛇傳》、《將相和》、《黑鏇風》、《獵虎記》、《野豬林》、《桃花扇》、《楊門女將》、《謝瑤環》、《滿江紅》、《九江口》、《春草間堂》、《紅燈照》、《大明魂》、《甘棠夫人》、《響馬傳》、《桃花村》、《三座山》、《周仁獻嫂》、《李源探母》、《余賽花》、《穆桂英掛帥》、《三盜令》、《赤壁之戰》、《西廂記》、《孫安動本》、《初出茅蘆》、《強項令》。《李清照》、《錦車使節》、《調寇市潘》、《武則天軼事》、《玉樹後庭花》、《寶蓮燈》、《寶馬圓情》等百餘出歷史故事劇;改編、上演了《紅燈記》、《白毛女》、《蝶戀花》、《恩仇戀》、《香港行》、《北國紅菇娘》等地幾十齣現代戲;整理、改編、上演了《三岔口》、《群英會》、《秦香蓮》、《漢宮驚魂》等200餘出優秀傳統戲和優秀傳統地方戲。這些劇目各具特色,贏得了觀眾的喜愛,在國內外產生廣泛影響,還有許多優秀劇目及其表演藝術家,在國際、國內的重要演出和比賽中獲獎。中國京劇院先後赴美國、日本、德國、法國、義大利、英國、澳大利亞、前蘇聯等40多個國家及香港、澳門、台灣地區進行訪問演出,贏得了良好的國際聲譽。

![《白毛女》[京劇] 《白毛女》[京劇]](/img/7/1d7/nBnauM3XzAjM5ADMxUDOwYjNzQTM4gjN1EDOyQTNwAzMwIzL1gzL2QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)