劇情簡介

曹操厚待關羽,賜宴贈馬,而關羽知劉備去向或,堅往辭曹,曹操、張遼皆避而不見。關羽乃掛印封金,留柬告辭,保二嫂出許都。曹率諸將趕至送行,至灞陵橋追及,關羽橫刀立馬以

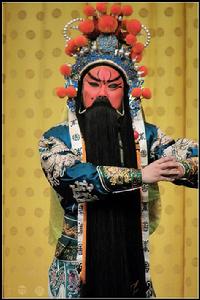

《灞橋挑袍》

《灞橋挑袍》待。曹贈錦袍,關羽恐中計,於馬上挑袍,揚長而去。

主要演員

《灞橋挑袍》

《灞橋挑袍》《灞橋挑袍》由楊小樓飾關羽,於民國二十三年(1934)二月四日演于吉祥,也就是癸酉年臘月二十一日,演完了封箱。他為鄭重其事,特意繡了一身新綠靠,連夫子盔、靴子,一套新行頭。事先齋戒沐浴,在後台很虔誠的上香禱告,揣上“老爺碼兒”,這才上場。臉譜勾得肅穆,神態也保持威嚴,不敢多發揮做戲。功架比他平常的“大寫意”,稍微“工筆”一點。郝壽臣的曹操,戲很重,吳幻蓀給編的唱詞也不少。對於念白、做派,郝壽臣有“活曹操”的美譽,演來非常細膩。李洪春飾張遼,傅小山的馬童,可惜這齣戲只唱了一回就掛起來了。

初演情況

《灞橋挑袍》

《灞橋挑袍》《灞橋挑袍》初演是二十三年(1934)初,不久以後,天津春和大戲院來人約楊小樓去津演出短期,指定有這齣《灞橋挑袍》。楊小樓有點不願意演,說這齣戲的公事另談;但春和一定要這一出,只好加點包銀,勉強答應,實在也不願意放棄這次天津之行。

原來北平的梨園區,因為戲班多戲院多,一位名伶一周至多演一兩次,賺不了多少錢。而且票價低廉,一家一家比著,你也不能隨意加價。所以在北平演出,只是維持開支,盈餘有限。在民元(1911年)到民十七(1928年)以前,所謂北京政府時代,是全國政治中心,堂會特別多,名伶們都賺了錢。北伐成功以後,政府定都南京。政壇中心南遷,北平繁華一落千丈,堂會大見減少,名伶們賺錢,只有靠著出門跑外碼頭了。第一,北平一周演一兩天,外埠不論十天、半月或一個月,每天演出,這收入就多了。第二,出外的習慣,院方四管(吃、住、接、送)以外,包銀比北平的收入倍增。大抵天津、濟南、青島是雙倍,上海、南京、漢口是四倍。名伶去一次天津,能吃半年,去一次上海,能吃一年,當然不肯輕易放棄出外的。

這時傅小山在家養傷,腿疾未痊,楊小樓班的開口跳,改帶蘇斌泰。春和這一期,上座非常好,最後一天《灞橋挑袍》,加價到每票四元(銀圓,那時一元二角一袋麵粉),而預售踴躍,沒開演即告滿座。楊小樓到了天津,心裡總惦念這件馬童摔傷的事。假如蘇斌泰再摔了,再出事怎么辦呢?自己已受關聖點化一次了,不可以再得罪關老爺了吧!日有所思,夜有所夢,就在《灞橋挑袍》上演前夕,居然夜夢關公了。夢中情由,未曾傳出,反正楊小樓起來以後就頭痛心慌,說什麼晚上的《灞橋挑袍》也不能唱了。與院方緊急磋商之下,第一不能回戲。就是退回票款,觀眾也非砸園子不可。第二,如果改戲,要特別繁重的。因為前幾天前排三元,今天加價到四元;不要說戲碼軟了不行,連同等份量的都不行。最後楊小樓因為是自己出爾反爾,貼了又不唱的,遂豁出老命改演《長坂坡》與《安天會》雙出。這兩齣都是平常可各演一天的大軸戲,一天演出,可算破天荒了。大局已定,楊小樓的頭也不痛了,養精蓄銳,白天多休息,等晚上演雙出了。

春和戲院老闆雖然得了這么一個結果,也沒有更好的辦法,但仍有點擔心。晚上的觀眾會有什麼反應?戲院會不會有什麼麻煩?仍舊小心翼翼地等待晚上開戲。

當晚春和戲院門口,高豎起一塊啟事牌,紅紙黑字,說楊小樓夜夢關聖,不敢動此關戲,改演《長坂坡》、《安天會》雙出,以酬謝觀眾等語。那時沒有電視、廣播。午間決定的事,連晚報也趕不上發訊息,只好如此臨時通告了。院方還附註上:如不願聽此兩戲,照退票款。好在天津捧楊小樓的老戲迷不太多,大部觀眾都是慕名而來。許多人沒看過他的《長坂坡》、《安天會》兩戲,有的只看過一出。現在一張票聽這兩齣大戲,何樂而不為,塞翁失馬,安知非福,誰知道《灞橋挑袍》好不好呢?所以絕大多數的人,都欣然入座,毫無怨言。只有少數聽楊小樓的老戲迷,對那兩齣,都看過多次了,就為《灞橋挑袍》而來,不想再炒冷飯,不免埋怨。但其中大部仍勉強進場;只有少數中少數退票。這場大風波,總算平安度過,春和當局非常欣幸。

相關劇種

昆、高腔有《賜馬》,弋腔有《贈馬》,川劇、秦腔有《辭曹挑袍》,漢劇有《挑袍》,豫劇、同州梆子有《關公挑袍》。