簡介

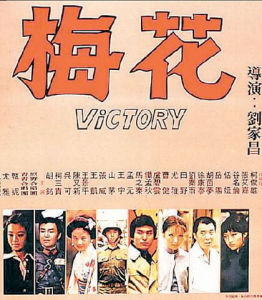

《梅花》劇照

《梅花》劇照《梅花》曾榮獲金馬獎最佳影片、最佳編劇、最佳攝影、最佳錄音、最佳音樂五項大獎,並獲得哥倫比亞16屆國際影展加達利那獎。導演劉家昌所創作的同名主題歌曲《梅花》,傳頌一時,至今台灣仍有不少人能朗朗上口。有議者認為梅花遲至二戰結束後的1964年始成為中華民國的國花,因而批評曲中「它是我的國花」一詞有時空倒置之疑。但亦有一說認為1928年南京國民政府即曾將梅花定為國花,當時的台灣當然有機會得知,因此並無不妥。

劇情介紹

林聚光與妻子文英育有一個兒子──林繼先。林聚光有一個弟弟──林聚勇,他不務正業,家人都沒有對他賦予太大的希望。聚勇一直都喜歡小惠,可是,小惠喜歡的只是聚勇的哥哥。

林聚光與妻子文英的一位日本朋友──池田,在中學已經認識了。林繼先滿月時,池田告知聚光日本要求他們一家和另外三家人都要動祖墳,以配合日本某發電廠的發展。但由於中國人的傳統觀念,人們不會輕易動組墳。聚光的父親及其他三家的父親都心生不憤,去跟日軍理論,可惜遭日軍殺掉。

而聚光亦要參軍,所以妻子文英要代替丈夫去教書。在戰場上,聚光認識到一位醫護─明珠。另一方面,日軍要徵召文英任教的學校的學生,文英因而與池田交涉,卻被眾人認為她是漢奸。她不甘受辱,投河自盡。最終,眾人都明白一切,可惜一切已經太遲了。而繼先則由小惠代為照顧。

另一邊廂,聚光與聚勇的弟弟計畫炸毀日本人的發電廠,事敗身亡。而他曾邀請聚勇參加,聚勇拒絕,被眾人認為他貪生怕死。他也因為與廠長的女兒結成朋友,眾人更認為他是貪暮虛榮。在廠長的壽宴上,他因為這關係才可參加這次宴會,炸毀發電廠。聚勇因此下獄,此時,小惠才明白到聚勇的苦心。

大戰結束,中國取得勝利。聚光可以回家了,但他也帶了明珠回來。因二人情根深種,已結為夫妻。但因為繼先是由小惠養大的,因此對明珠沒有好感,所以他沒有叫一聲媽媽。聚光夫婦既歸,小惠功成身退,可以去別的地方教書了。而繼先捨不得小惠,無奈最終都要分開……

影片看點

電影《梅花》攝於民國六十五年(一九七六年),是一部強調堅忍不拔的中華民族精神和維護國家、至死不悔信念的愛國電影,是一部再鞏固、再建構中華民族不屈神話的優秀電影!從通俗劇的敘事來看,《梅花》基本上是一個“浪子回頭”的故事。敘述在中日戰爭末期的台灣,一個小混混(柯俊雄飾),在目睹全鎮人奮力協助中國政府對抗日軍後,大徹大悟,決心做個頂天立地的中國人,最後以身殉國。

這部影片與其它抗日片不同之處,是以梅花作為象徵國族的敘事中心,然後再以此中心,作為人物描繪和情節發展的基點。首先是國小老師(胡茵夢飾)的殉節。胡被誤會與日本軍官有染,在家人和鎮民不容之下,跳水自殺。全鎮在了解真相後,為她舉行追悼式,全體在小學生的引導下,合唱《梅花》……《梅花》一歌貫穿全片,鼓舞並召喚著民族精神。不論是劇中主要的人物,還是由臨時演員扮成的旁觀者,都一起被歌詞中聖潔不屈的國族意象,引導至民族情緒的亢奮。而觀影者也被簡潔動聽的二段式曲調,連帶地引入類似的情緒,超越現實與虛構的藩籬,時間與空間的差距,想像作為中國人的不幸與驕傲。《梅花》中的主人公們紛紛為家國情懷獻出了一片片赤誠之心,甚至是生命。從捍衛祖墳的一家之主,到投入戰爭前線的男英雄,從為保衛學生安全的女教師投河冤死,到平日裡看似吊兒郎當的二兒子最後的抗日壯舉~~總是在不經意間透出最濃的家國情:以家為國,保家衛國!這就是那個時期台灣電影體現的家國情。鄧麗君的《梅花》流淌出的是在巍巍大中華成長起來的英雄兒女的豪情瀟灑,唱起它就抑制不住心中自豪感的涌動。那是何等的從容與堅忍!唱在天地間,揮香遍山野……

影片特色

從電影語言的角度觀之,這段歌唱全部發自劇中(intradiegetic)世界,易言之,即由劇中人物自己唱出的,並非像一般的背景音樂(backgroundmusic),僅做為襯托氣氛、增強敘事功能之用途。做為劇中音樂,且是人物自己發聲的音樂,其功能特別能延伸至觀影者的認同。當觀影者目睹人物集體唱出深富民族意義的歌曲,加上通俗劇的煽情逼迫,對敘事的政治召喚,很難抗拒,特別是當這個召喚是建立在「想象族群」這樣的基礎上。「想像族群」指的是集體身分的建立通常不是憑著一個假想的概念,而是靠具體的文字和語言形成的敘事,經由技術的協助,傳達至散布的社群,再經過一定時日的累積和不斷的世代傳遞,所形成的身分認同。在電影中,「想像族群」的建構可用音像雙管齊下的方式來達成。在《梅花》的另一情節高潮處,我們便看到了上述的實現。片中田野飾演的豬肉販,不畏日軍的酷刑,寧死不願出賣國軍,最後被判死刑。就在被押赴刑場時,他慷慨激昂地唱起〈梅花〉,鼓舞送行的幼兒並召喚他的民族精神。隨即在路旁觀看的男女老幼,開始唱著〈梅花〉,不約而同地加入送行的隊伍。此時,音樂聲漸大,逐漸取代影像,成為敘事的主體。不論是劇中主要的人物,還是由臨時演員扮成的旁觀者,都一起被歌詞中,聖潔不屈的國族意象,引導至民族情緒的亢奮。而觀影者也被簡潔動聽的二段式曲調,連帶地引入類似的情緒,超越現實與虛構的藩籬,時間與空間的差距,想像做為中國人的不幸與驕傲。

獲獎情況

第十三屆金馬獎最佳劇情片、最佳編劇(鄧育昆)、最佳彩色攝影(林贊庭)、最佳音樂(劉家昌)、最佳錄音(忻江盛)