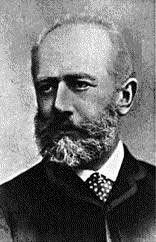

柴可夫斯基的簡介

柴可夫斯基:第六交響曲《悲愴》

《悲愴》

《悲愴》俄羅斯是一個極富藝術才能的民族,文學、繪畫、音樂、舞蹈人才輩出,群星璀燦。音樂家中格林卡、里姆斯基一柯薩科夫、穆索爾斯基、拉赫瑪尼諾夫、格拉祖諾夫、斯克里亞賓、普羅柯菲耶夫、蕭士塔高維奇等都倍受樂迷喜愛,每每談及,如數家珍。柴可夫斯基更是如珠穆朗瑪般雄居其首,被俄羅斯人民驕傲地稱為“俄羅斯音樂的明燈”。

樂迷們談及貝多芬時,總是肅然起敬,凝神屏息,而每當談及柴可夫斯基時,大家便會親熱地喚著“老柴”,以示平等交往的無間無隙,好似老友重逢般手足以沫,相知相系。

柴可夫斯基1840年生於烏拉爾一個富裕的貴族家庭,自幼溫柔敏感,對音樂極具天賦。俄羅斯土壤上那些富於魅力的抒情曲調潤澤著小柴可夫斯基的美好心靈,西歐古典主義音樂大師莫扎特始終是他最喜愛的作曲家。

柴可夫斯基從父母之命初司法律,任職法務部後,終因酷愛音樂而就讀於彼得堡音樂學院,倍受院長魯賓斯坦賞識而獲銀質獎章。隨後,柴可夫斯基就任莫斯科音樂學院教授,並開始了他輝煌而曲折的創作生涯。他的創作飽含著抒情性和人間性的特質,以現實主義的創作方法著稱於世。柴可夫斯基以他特有的敏感、深邃、細微的體驗,探觸到人的內心深處,並以他獨特的音樂語言刻劃了豐富、複雜的內心世界和精神生活,解剖並揭示了一個普通人的悽苦、樂天、猶疑、惶恐和內審,敘述了他對祖國、對人民、對大自然和對藝術的熱愛。他堅信人類精神的無比美好及其崇高的道德力量,他所創造的音樂將永遠波後世奉為經典與楷模。

柴可夫斯基一生共創作了六部交響曲。

‘第四”、‘第五”、‘第六《悲槍》”被稱為柴可夫斯基的‘悲劇三部曲”。《悲愴》是柴可夫斯基悲劇三部曲的最後一幕,被認為是柴可夫斯基一生總結性的代表作品,也是他交響曲成就的最高體現。

創作背景

《悲愴》交響曲(b小調,作品第74號)作乾1893年柴可夫斯基和他的神秘的朋友、精神戀人梅克夫人中斷了保持十三年之久的通信聯繫之後。關於這部交響曲最初的構思主旨,柴可夫斯基說:‘第一樂章是激情、滿懷信心、渴望育所作為;第二樂章是愛情;第三樂章是失望;第四樂章以生命的熄滅來結束。”這些最初的構思雖然未能在第六交響曲中完全實現,但確實成為作者創作此曲的思想基礎。柴可夫斯基本人非常喜愛這部作品,說自己“將整個心靈都放進這部交響曲了......”並說:“在這一生中,我從來也不曾感到這樣滿意、這樣驕傲和這樣幸福!因為我知道自己寫成的確實是一部好作品。”“我肯定地認為它是我所有作品中最好的,特別是‘最真誠的’一部。”柴可夫斯基曾想將第六交響曲命名為《標題》、《悲劇》,但總感到不滿意。當柴可夫斯基的弟弟莫傑斯卡建議用《悲愴》來命名時,柴可夫斯基興奮異常,連聲說“好極了’並立即將《悲愴》寫在總譜的封面上。

《悲愴》交響曲由柴可夫斯基親自指揮首演,僅僅幾天后,柴可夫斯基毫無徵兆地突然重病而溘然長逝。他的死因己成為一個困擾樂迷的待解之謎。

《悲愴》交響曲反映了主人公的悲慘境遇,表現了個人的苦難、鬥爭、憤怒、抗議以及對生活、幸福、歡樂和愛情的熱烈探求,但足晦暗的力量終於將悲劇的主人公拖向死亡。作曲家內心的痛楚、逐漸熄滅的絕望、鬱鬱寡歡的斷腸愁緒被表達的淋漓盡致,俄羅斯音樂家、“強力集團”成員之一的巴拉基雷夫曾說:“一個人要經歷過多少苦難才能寫成象這樣的作品啊!”

樂曲結構

悲劇是深沉的,深沉是美的極致,而美則是一種照耀人生苦難的光明。悲與美共生、衝撞、互補、輝耀,這就是柴可夫斯基第六交響曲的哲學,是蘊藏在絕望背後的神奇微笑。

第一樂章,大管奏出陰暗、抑鬱的慢板引子,好象地獄中傳來的垂死老人的呻吟。呈示部主部主題緊張、不安的痙攣

《悲愴》

《悲愴》第二樂章,優雅抒情的五拍子圓舞曲與無限哀傷的中段交織在一起,好象回憶中的辛酸與甜蜜如藤蔓般纏繞縈迴。

第三樂章,諧謔曲與進行曲的奇妙結合使整部交響曲達到了高潮,表現了鬥爭、反抗和不屈不撓的意志,象徵著人類為理想而進行的不懈的鬥爭。交響曲的第四樂章通常是熱烈歡騰的快板,而《悲愴》的第四樂章卻是一首速度緩慢的哀歌,浸透了安魂曲的氣氛。下行的哭泣般的旋律給人嗚咽淒涼之感。一個經受著百般折磨、蹂躪的靈魂,在死神面前最後一次體驗生命中所感受過的一切。他依然在向生活致意……

幽暗的背景下,沉悶的鑼聲響起。帶著不可磨滅的創傷,在無法撫慰的悲哀絕望中,主人公終於投向死亡的懷抱。音樂在葬儀般的氣氛中靜靜地結束。

這部作品的最佳CD片版本有:

1.列寧格勒愛樂樂團,穆拉文斯基指揮(DG 419 745-2),《企鵝唱片指南》評為三星帶花名片。