《少室石闕銘》

《少室石闕銘》介紹

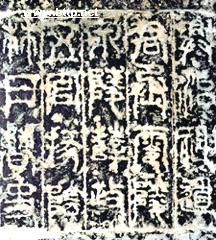

《少室石闕銘》刻於西闕南面,形制與太室闕相仿。西闕北面上部有雙勾陰文篆書題額“少室神道之闕”六字。東闕北面另有隸書題名四行,無年月。闕身其他石面亦如太室闕滿刻藝術價值甚高之漢畫像,因年深日久,剝蝕較重,尚可看出有賽馬、踢球、射獵、鬥雞、角力及與獸相逐等圖案。 《金石萃編》載:銘高一尺三寸,寬五尺九寸。字共二十二行,滿行四字。碑字漫漶已甚,存者唯數十字而已。

《少室石闕銘》的篆書寬博樸厚,氣象恢宏,有大家之風書法古拙簡樸,茂密渾勁,是漢代篆書的代表作。清王澍評云:“石甚租劣,篆文亦未盡善,然刻雖未工而字殊朴茂,商彝、周鼎、清廟、明堂,可以尋常耳目間珊巧之物同日而語乎?”(《虛舟題跋》)

闕為古代宮室、陵墓、廟觀門前的特殊建築,常呈對稱形式分立於行道兩旁,中間闕然,故名。少室石闕和太室石闕、開母廟石闕合稱“嵩山三闕”,均為石築,是我國現存最古的廟闕。楊守敬《平碑記》云:“漢(指西漢)隸之存於今者,多磚瓦之文,碑碣皆零星斷石,惟《太室》、《少室》、《開母》三闕字數稍多,且雄勁古雅,自《琅邪台》漫漶不得其下筆之跡,應推此為篆書科律。世人以鄭文寶《嶧山碑》為從李斯出而奉為楷模,誤矣。”

《少室石闕銘》傳世拓本以篆額“道”字尚可見筆國者為早,考見《增補校碑隨筆》 。上海藝苑真賞社有影印本行世。