歌曲簡介

曲風:《寂靜之聲》鏇律飄緩低迷,歌詞充滿了一種幻覺般的意境。細細聽來,仿佛在訴說著年輕無助的一種宣洩。眼前似乎看到一個懵懂無知的女孩,獨自一人行走在鋪著鵝卵石的狹窄、清冷的小巷裡,喧囂的人群在她身後漸漸遠去,前面是沒有盡頭的黑夜。

在2013年的電影《激戰》中的插曲是ania唱的《寂靜之聲》。

電影《保衛奇俠》中喜劇演員的葬禮背景音樂是《寂靜之聲》。

曲譜歌詞

《寂靜之聲》曲譜

《寂靜之聲》曲譜Hellodarkness,myoldfriend

你好黑暗我的老朋友

I'vecometotalkwithyouagain

我又來和你交談

Becauseavisionsoftlycreeping

因為有一種幻覺正向悄悄地向我襲來

LeftitsseedswhileIwassleeping

在我熟睡的時候留下了它的種子

Andthevisionthatwasplantedinmybrain

這種幻覺在我的腦海里生根發芽

Stillremains

纏繞著我

Withinthesoundofsilence

伴隨著寂靜的聲音

InrestlessdreamsIwalkedalone

在不安的夢幻中我獨自行走

Narrowstreetsofcobblestone

狹窄的鵝卵石街道

'Neaththehaloofastreetlamp

在路燈的光環照耀下

Iturnedmycollartothecoldanddamp

我豎起衣領抵禦嚴寒和潮濕

Whenmyeyeswerestabbedbytheflashofaneonlight

一道耀眼的霓虹燈光刺入我的眼睛

Thatsplitthenight

它劃破夜空

Andtouchedthesoundofsilence

觸摸著寂靜的聲音

AndinthenakedlightIsaw

在炫目的燈光下

Tenthousandpeople,maybemore

我看見成千上萬的人

Peopletalkingwithoutspeaking

人們說而不言

Peoplehearingwithoutlistening

聽而不聞

Peoplewritingsongsthatvoicesnevershare

人們創造歌曲卻唱不出聲來

Andnoonedaredisturbthesoundofsilence

沒有人敢打擾這寂靜的聲音

"Fools"saidI,"Youdonotknow

我說:“傻瓜,難道你不知道

Silencelikeacancergrows”

寂靜如同頑疾滋長”

HearmywordsthatImightteachyou

聽我對你說的有益的話

TakemyarmsthatImightreachtoyou

拉住我伸給你的手

Butmywordslikesilentasraindropsfell

但是我的話猶如雨滴飄落

Andechoedinthewellsofsilence

在寂靜的水井中迴響

Andthepeoplebowedandprayedtotheneongodtheymade.

人們向自己創造的霓虹之神

鞠躬祈禱Andthesignflashedoutitswarning

神光中閃射出告誡的語句

Andthewordsthatitwasforming

在字裡行間指明

Andthesignsaid:

它告訴人們

"Thewordsoftheprophetsarewrittenonthesubwaywalls

預言者的話都已寫在捷運的牆上

andtenementhalls

和房屋的大廳里

Andwhisperedinthesoundofsilence."

在寂靜的聲音里低語

作家簡介

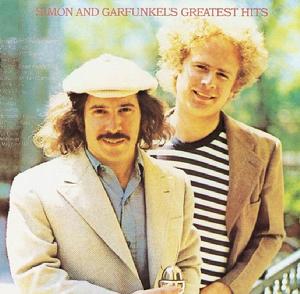

《寂靜之聲》作者

《寂靜之聲》作者Simon&Garfunkel是現代歷史上最重要的民謠先驅之一。他們清新純淨的民謠作品將長久的在喜愛的人中閃光。成立於1960年的雙人組合結識於參與舞台劇《愛麗絲夢遊仙鏡》的演出。1964年才於哥倫比亞唱片公司簽約。首張專輯《WwdnesdayMorning,3A.M.》未有太大反響,其中包括後來的蓋世名曲“TheSoundsOfSilence”,1966年他們為達斯汀·霍夫曼主演的電影《畢業生》創作原聲帶,主題曲“Mrs.Robinson”與原聲帶雙雙奪冠,獲得年度唱片和最佳流行唱片兩座葛萊美獎。1970年專輯《BridgeOverTroubledWater》以及專輯同名曲再次獲得排行榜冠軍,同時獲得格萊美年度專輯、年度唱片、年度歌曲、最佳流行歌曲、最佳重唱歌曲編曲、最佳錄音6項榮譽。1970年夏天舉辦演唱會後因兩人不和而分手,後各自獨立發展。留下了包括《Scaborough》《ElCondorPass》等經典歌曲,被人傳唱不朽。

歌曲賞析

《寂靜之聲》

《寂靜之聲》《寂靜之聲》鏇律飄緩低迷,歌詞充滿了一種幻覺般的意境。細細聽來,仿佛在訴說著年輕無助的一種宣洩。眼前似乎看到一個懵懂無知的女孩,獨自一人行走在鋪著鵝卵石的狹窄、清冷的小巷裡,喧囂的人群在她身後漸漸遠去,前面是沒有盡頭的黑夜……歌曲如果說是屬於民謠的話似乎太深邃,如果說隨著強勁的樂曲而震盪的節奏是搖滾的話,卻太細膩,音樂上它造就了類的中和體,這應該是它成功的最大原因。

這首歌創作於60年代,60年代對美國而言是個多事之秋,歷經了一連串的動盪與不安。對內,反種族歧視民權意識高漲;對外背負著“越戰”沉重的包袱。內憂外患之際,美國人的精神領袖約翰·甘迺迪(JohnF.Kennedy)總統於1963年11月22日在德州的達拉斯遇刺身亡,舉世震驚,全國悲慟。由黑人人權領袖馬丁路德金博士(MartinLutherKingJr.)所領導的反暴力反種族歧視正如火如荼的展開,國內反越戰的聲音也日益壯大。美國人民的夢在甘迺迪總統倒下的一刻,也跟著粉碎了!就在這樣的時空背景下,美國的民謠歌手保羅·西蒙(PaulSimon)創作了這首家喻戶曉、發人深省的歌曲:寂靜之聲(TheSoundOfSilence),獻給了動盪的60年代。只可惜這樣一首針砭時弊的好歌,於1964年發行時,卻得不到青睞,人們依舊是聽而不聞(hearingwithoutlistening)。若非一位DJ特別鍾愛這首歌,增加這首歌在電台播放的頻率,哥倫比亞唱片公司也不會考慮將這首歌重新編曲,以單曲發行。然而冥冥中似乎注定,才華洋溢如保羅西蒙是不該被時代埋沒的。於是史上最優美的二重唱西蒙與加芬克爾(Simon&Garfunkel)便在這首重新編曲的“寂靜之聲”中浴火重生。

且讓我們詳細探討這首發人省醒的“抗議歌曲(songofprotest)”吧。在探討這首歌時,你也許會有個疑問,到底這首歌是Thesoundofsilence?Soundsofsilence?Thesoundsofsilence?如果是西蒙一個人唱,就是Thesoundofsilence,如果是賽葛兩人一起唱就是Thesoundsofsilence。有沒有定冠詞The?第二張專輯的曲目為Soundsofsilence,並沒有The。所以這要看你買的是哪張專輯,不過大部分的音樂書刊都印為Thesoundofsilence。正確的曲名應是如此。

這首歌本身就是一首絕妙的詩,結構嚴謹,翻譯時要形、音、義兼顧面面俱到,實在很難,所以我只好捨去音韻的部分,盡力在文字轉換的過程中保留原詩的形與義(內容與結構),待來日翻譯的技巧精進時再重翻一次。現就這首歌的涵義,以逐段探討的方式來挖掘它的深層意義。

這首歌共分為五段,段與段之間環環相扣,一氣呵成。首段敘述主述者(Thespeaker)又來找黑暗這位老朋友談天,把黑暗當作老朋友來傾吐心事,可見他向來孤獨,而他在黑暗中獨語或沉思已經不是第一次了。而此次要向黑暗老友說的是一個在腦海中揮之不去的幻影(vision)。把vision譯成幻影是因為它時常在主述者的夢中出現,雖是那么虛幻卻又那么真實。

次段道出了幻影的實境。在夢中主述者總是忐忑不安,獨自一人走在鵝卵石鋪設的街道上,由Neaththehaloofastreetlamp與Iturnedmycollartothecoldanddamp這兩句來看,那一定是個又濕又冷的夜。就在這樣孤寂濕冷的夜,他被突如其來的霓紅燈光芒刺醒了,而體驗到真正的“寂靜”。“light”原帶有文明、希望、啟蒙(enlightenment)等正面的意義,在此,保羅·西蒙逆轉了這個形象。

第三段進入了幻影中的高潮。naked意為赤裸的,nakedsight為肉眼,而nakedlight則是沒有燈罩所發出來的光,因為直接所以很強烈。在如此強烈的燈光下,他看見了成千上萬的人。這些人在談話,但是談話的內容空洞,言之無物,所以是talkingwithoutspeaking;受話的一方則是左耳聽右耳出,心不在焉,所以是hearingwithoutlistening。能把talk、speak、hear、listen這么常用簡單的字彙作巧妙的並列而達到藝術效果,真不愧是民謠界的高手。這些人除了言談空洞、心不在焉,更有人寫歌來唱時,卻唱得言不由衷,把歌唱得毫無情感可言,Theydo’ntmeanthewordsthey’resinging.寫歌是一回事,唱的又是另一回事。people的歌聲(voices),無法與自己寫的歌(songs)產生共鳴(share)。雖然如此,但是卻沒有人敢正視這個問題,膽敢驚擾這樣的沉默。

因此,主述者心急如焚,氣憤的告誡他們“寂靜”的可怕,因為寂靜就像癌症會不斷的蔓延擴散,直到把每個人都吞噬掉。他要每個人用心聽聽他的話,他才能拉他們一把,然而,卻無人理會他。他的話就像無聲的雨滴落在沉默的井底,激不起一絲漣漪。

就這樣人人依然故我,對著自己塑造的霓虹神(NeonGod)膜拜、祈禱。這裡的霓虹神與第二段的霓虹燈光互為關聯,標誌(sign)的意義呼之欲出。直到此段第五行的subwaywalls與第六行的tenementhalls,真正的意思終於顯現。捷運(subwaywalls)常是流浪漢(hobo)的歸宿,而廉價出租公寓(tenement)頂多是比貧民窟(ghetto)好些。霓虹燈與之對照,形成強烈的對比,它代表資本主義的文明也代表其糜爛的物質享受。在第二段時,保羅西蒙就用了一個隱喻(metaphor)來逆轉light所代表的正面意義,使之變為眩惑人心的淵藪,因為霓虹燈光刺得(stabbing)讓人看不清楚方向,也因為人們貪戀物質享受而忽略了周遭該關心的事物,因此,霓虹神乃拜金主義之標誌。就在主述者力圖撥亂反正卻徒勞無功時,霓虹標語閃出了警訊,標語寫著:“先知的話寫在捷運的牆上與公寓的廳堂”。先知(prophets)並不是宗教里所提的能預知未來的人物,而是那些流浪漢與貧民。他們常把心裡的怨言與不滿,寫在捷運的牆上與公寓的廳堂,然而這些心聲就在這物慾橫流的社會中淹沒了。

行文至此,我們可發現這首歌基本上含蓋了兩個主題,一為抨擊資本主義的拜金主義,二為人際之間的疏離(alienation)與冷漠(apathy)造成了人類喪失了溝通的能力,其實這兩個主題是互為因果的。自從“寂靜的大眾”這個名詞出現以來“寂靜”幾乎與“冷漠”劃下了等號,下一段話摘錄自加豐科(ArtGarfunkel)為西蒙第一張專所寫的註解,從對“寂靜之聲”這首歌的註解,我們可以略窺一二:

“寂靜之聲是首主要的作品(majorwork)。當時我們正在尋找一首主題涵蓋範圍廣的歌,而我們誰也沒想到,這首歌的主題境是有過之而無不及。11月時,保羅已經有了這首歌的主題與鏇律,但是這首歌的誕生仍然需要歷經三個月的努力,努力的過程中有時常令人沮喪。1964年2月19日,這首歌就這樣不催自生了(writeitself)。它的主題是人與人之間無法溝通(man’sinabilitytocommunicatewithman),作者看見了人溝通的範圍僅止於表面與商業交易的層面(其中霓虹標誌可為代表)。因為沒有慎重其事的溝通(seriouscommunication),所以也就沒有慎重其事的了解(seriousunderstanding)---“人人言不及義(peopletalkingwithoutspeaking),聽而不聞(hearingwithoutlistening)”,誰也不敢冒險伸手出去。

(抓住我的臂膀我才能伸向你們)驚擾這寂靜之聲。詩人的努力也徒勞無功(---但是我的話就像雨點無聲無息的飄落無數口沉默的井裡)。結局令人費解。這是我對這首歌的理解,但就像其他好的作品一樣,應該由每個人親自來詮釋最佳。歌里告訴我們當有意義的溝通失敗時,所剩的聲音就只有沉默。”

在現今科技發達網路暢行無阻的年代,西蒙的『寂靜之聲』格外具有其劃時代的意義,西蒙的歌聲似乎在告訴我們:“茫茫人海里,人群跟著人群,我們無時無刻不感到孤寂。停下來讓我們好好溝通吧,否則人類的關係將日形惡化,淪為新世紀科技的犧牲品。”