概述

《國家與革命》

《國家與革命》《國家與革命》 全名《國家與革命(馬克思主義關於國家的學說與無產階級在革命中的任務)》。列寧寫於1917年8—9月間。在手稿的第一頁上,作者用的筆名是:弗·弗·伊萬諾夫斯基,這是為了躲避臨時政府的書報檢查,但是這本書到1918年才以單行本出版,因此也就不需要再用這個筆名了。1919年再版時在第二章中增加了《1852年馬克思對問題的提法》一節。在中國,1921年,衛生(茅盾)將本書第一章第一、二節譯為中文,在同年5月7日上海出版的《共產黨》雜誌第4期發表。1929年,上海中外研究學會出版了中文全譯本。

全書不僅系統考察和闡明了馬克思、恩格斯在國家問題上的基本理論及其發展過程,批判了機會主義和無政府主義的種種謬論,而且依據帝國主義時代新的革命經驗,回答了當時無產階級革命中提出的一系列新問題,成為俄國無產階級奪取政權,創建和鞏固社會主義國家的理論綱領和指南。

寫作背景

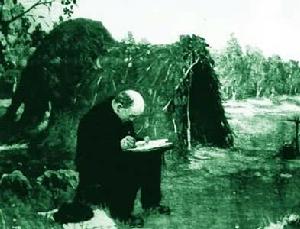

1917年列寧在拉茲里夫湖畔寫作《國家與革命》

1917年列寧在拉茲里夫湖畔寫作《國家與革命》19世紀末20世紀初,資本主義發展到帝國主義階段,它使資本主義固有的矛盾更加尖銳。1916年初,第一次世界大戰進入了第三個年頭。連年的帝國主義戰爭,使交戰各國的國內階級矛盾空前尖銳,革命形勢迅速成熟。在這種情況下,列寧預計歐洲的社會主義革命可能在最近的將來爆發。但是,第二國際機會主義者卻百般美化資產階級民主,竭力歪曲和篡改馬克思主義國家學說,為了反對和肅清在“國家”問題上的機會主義偏見和資產階級的影響,為了給即將來臨的社會主義革命作準備,從1916年下半年開始,列寧系統地研究了國家問題,寫出了《馬克思主義論國家》的讀書筆記,其中收集了馬克思和恩格斯關於國家問題著作的摘要,也收集了第二國際機會主義頭子伯恩施坦、考茨基等人的著作的摘錄,並附有他的評語和結論。這些材料就是列寧後來寫成本書的基礎。

1917年俄國二月革命的勝利和兩個政權並存局面的出現,最明顯的表明俄國無產階級進行社會主義革命的任務已經直接提上鬥爭日程,因此,國家問題和無產階級專政問題更成了列寧的注意中心。俄國七月事變結束了兩個政權並存的局面,布爾什維克黨和列寧重新被迫轉入地下,開始準備起義,以便用革命暴力推翻資產階級政府,建立蘇維埃政權,就是在這樣的關鍵時刻,列寧寫了本書。書中通過大量的引證和事實闡明了馬克思和恩格斯國家學說的基本觀點,明確回答了國際無產階級革命和俄國革命所提出的一系列重大問題,從理論與實踐的結合上論述了無產階級應該如何對待國家問題,徹底批判了機會主義者和無政府主義者在國家問題上的荒謬觀點,為國際無產階級革命和俄國十月革命指明了勝利的航向。

主要觀點

《國家與革命》

《國家與革命》《國家與革命》針對資產階級和機會主義者極力掩蓋國家階級性的謬論,概括了馬克思、恩格斯的基本思想,鮮明地揭示了國家的階級本質。著作對恩格斯《家庭、私有制和國家的起源》中的基本思想,做了明確的概括,形成了一個極為簡要的國家定義:國家是階級矛盾不可調和的產物,是一個階級鎮壓另一個階級的暴力工具,軍隊、監獄是國家權力的主要強力工具。

《國家與革命》獨創性地發揮了馬克思主義國家學說的實質,充分論證了無產階級專政的必要性。K.考茨基認為,無產階級專政不過是偶然出現的一個詞而已,是可有可無的東西。列寧在著作中明確指出,馬克思在國家和社會主義革命問題上運用階級鬥爭學說,必然導致承認無產階級專政。無產階級專政是無產階級歷史使命的最高體現。無產階級專政理論是馬克思主義在國家問題上的一個最卓越最重要的思想,是馬克思主義國家學說的實質和主要之點。

《國家與革命》揭示了無產階級專政與社會主義新型民主的一致性。著作針對考茨基等人慣於抽象地談論民主與專政的對立,鼓吹民主以反對專政的情況,闡明了無產階級專政與新型民主的辯證聯繫。指出在向共產主義的過渡時期,無產階級專政將第一次提供絕大多數人享受的民主,為此就必須對少數人,即剝削者實行專政,反之亦然。

《國家與革命》還從理論上探討了社會主義新型民主的發展規律,注意到無產階級專政職能的多樣性,集中說明了國家消亡的經濟基礎。

基本內容

《國家與革命》

《國家與革命》《國家與革命》共六章。

第1章,從國家的起源、特徵、本質和消亡等方面,全面地論述了國家是階級矛盾不可調和的產物,是暴力統治的機關,是階級統治的工具,資產階級國家由無產階級國家代替,不能通過“自行消亡”,根據一般 規律,只能通過暴力革命,只有到了共產主義,國家才能“自行消亡”等基本原理。

第2—4章,根據1848—1851年革命和巴黎公社的經驗,論述了無產階級必須打碎資產階級國家機器,建立巴黎公社類型的無產階級專政國家,才能實現無產階級的歷史使命;強調指出從資本主義向社會主義過渡時期必須堅持無產階級專政,並把是否承認無產階級專政作為區分真假馬克思主義者的試金石,還為無產階級專政國家提出了一個極其重要的任務:最大限度地不斷地發展社會主義民主,探索這種民主發展的形式,用實踐來檢驗這些形式。

第5章,根據馬克思《哥達綱領批判》中提出的基本理論,論述未來共產主義社會的發展與國家消亡的關係,指出資產階級民主只是少數富人的民主和對絕大多數人民實行鎮壓,無產階級民主是絕大多數人享受的民主和對少數剝削者實行鎮壓,只有共產主義才能提供真正完全的民主,而完全民主也就是民主開始消亡,還指出共產主義第一階段即社會主義階段的國家還不能完全消亡,還需要國家來保衛生產資料公有制,來保衛勞動的平等和產品分配的平等,國家完全消亡的經濟基礎是共產主義的高度發展。

第6章,系統地揭露和批判了普列漢諾夫和考茨基背叛馬克思主義國家學說的歷史過程。按照原來的寫作計畫,本書還有第7章《1905年和1917年俄國革命的任務》,因十月革命到來了,沒有寫,保存下來的只有這一章的詳細提綱。

作者簡介

列寧

列寧列寧(1870--1923) ,原名弗拉基米爾·伊里奇·烏里揚諾夫。列寧於1870年4月22日出生在俄國伏爾加河畔的辛比爾斯克,父親是一位具有民主主義思想的教育活動家,哥哥亞歷山大因參加謀刺沙皇而被處死。在家庭的影響下,1887年秋列寧進入喀山大學法律系學習,然而,不久他就因為參加學生運動而被學校開除,遭到逮捕和流放。第二年,回到喀山後,他開始研究馬克思的《資本論》和普列漢諾夫的著作。1892年,他又開始籌建馬克思主義小組,並將《共產黨宣言》譯成了俄文,還寫下了第一本著作《農民生活中新的經濟變動》。這時的列寧已由一個革命民主主義者轉變為一個共產主義者了。1895年,列寧在彼得堡創立了彼得堡工人解放協會。這年年底,他再次被捕入獄,14個月的獄中生活後,又被流放到西伯利亞。在西伯利亞的3年中,他開始使用“列寧”這個化名,寫出了《俄國資本主義的發展》一書,並與另一位革命者克魯普斯卡婭結了婚。1900年2月,列寧在西伯利亞的流放結束,回到彼得堡後不久轉赴西歐,在德國創辦了第一張俄國社會民主工黨的機關報《火星報》。1903年7月30日,俄國社會民主工黨在布魯塞爾召開代表大會,會上形成了以列寧為核心的布爾什維克,布爾什維克的意思是多數派。布爾什維克及其思想體系的產生,標誌著列寧主義的形成。

1905年11月,俄國資產階級民主革命爆發後,列寧回到祖國直接領導革命,並提出了無產階級政黨在民主革命中的策略。12月,莫斯科武裝起義失敗,列寧又開始了長達十多年的第二次流亡生活。在此期間,他寫了《唯物主義和經驗批判主義》、《馬克思主義和修正主義》等一系列著作,使馬克思主義得到了全面的發展。第一次世界大戰爆發後,列寧又提出了“變帝國主義戰爭為國內戰爭”的口號,闡明了社會主義可以在一國或數國首先勝利的理論。1917年3月,沙皇政府被推翻。聽到沙皇垮台的訊息以後,列寧立即返回俄國,積極準備發動武裝起義。在列寧的領導下,俄國人民終於取得了十月社會主義革命的勝利。這一偉大勝利開闢了人類歷史發展的新紀元。革命勝利後,列寧當選為第一屆蘇維埃政府主席,他領導人民粉碎了帝國主義的三次武裝進攻和國內的叛亂,使蘇俄的經濟建設逐步走上了正軌。列寧在晚年患了腦溢血症,但他在病中仍口授了《論合作制》等文章和信件。列寧的全部著述達55卷,所以有人說他是一位多產的作家。1923年,列寧病情開始惡化,第二年不幸與世長辭,終年54歲。

影響地位

《國家與革命》

《國家與革命》《國家與革命》是系統闡述馬克思列寧主義國家學說的最著名的經典著作之一。它恢復、捍衛和發展了馬克思和恩格斯的國家學說,在科學社會主義理論上和革命實踐上都有巨大的意義。列寧在本書中為各國無產階級政黨和革命人民提供了一個推翻資本主義國家,建立無產階級專政和建設社會主義的明確綱領,這對於後來俄國十月革命的勝利和世界無產階級革命運動的發展都起了極大的指導作用。本書編入《列寧全集》中文第一版第25卷和中文第二版第31卷、《列寧選集》中文版第3卷。

《國家與革命》是最整、最集中論述國家問題的馬克思主義重要著作,在指導俄國十月革命和蘇維埃政權建設中發揮了重要作用,對中國革命和中國社會主義建設也產生過重要影響。就其基本立場和方法來說,啟發和指導意義是深遠的。《國家與革命》在集中論述國家問題的同時,一些極有價值的相關論述也值得人們認真思考和關注。