基本信息

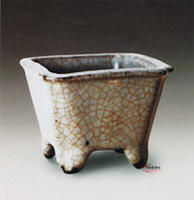

【名稱】:郊壇官窯青釉方花盆【窯口】:官窯青瓷

南宋 郊壇官窯青釉方花盆

南宋 郊壇官窯青釉方花盆【器型】:花盆

【年代】:南宋

【尺寸】:高7.8厘米、口徑14-10厘米、足徑9.9厘米。

【釉彩紋飾】:釉面開赭色紋片

【紋飾明細】:青釉

【收藏機構】:故宮博物院

器皿介紹

南宋郊壇官窯青釉方花盆,該器皿為四方形,委角,折沿,侈口,四垂雲紋足,里外施青釉,釉面開赭色紋片,里心有五個支釘痕。宋代花盆的生產是為了滿足宮廷陳設的需要,其造型多樣,規格齊全、五大官窯中花盆的製造以鈞窯最為多見,形式有葵花式、海棠式、敞口尊式、六角形、長方形、方形等。此件官窯花盆小巧玲瓏、精緻可愛,為官窯器中罕見品。南宋官窯鑑賞

南宋官窯的燒制地點,是在浙江省杭州市,可分為南宋初期的修內司官窯及較晚的郊壇下官窯。據南宋時葉寘的《坦齋筆衡》一書中記載說“中興渡江,有邵成章提舉後苑號邵局,襲故京遺制,置窯於修內司,造青器,名內窯,澄泥為范,極其精緻,釉色瑩澈,為世所珍。後郊壇下別立新窯,亦曰官窯,比之舊窯,大不侔矣。”由此可知修內司官窯,是由邵成章監督燒造,而它的製作風格是仿北宋官窯的青瓷。修內司官窯停燒以後,又在烏龜山北面郊壇下(三歲一郊,祭天曰郊)新立一窯。南宋偏安江南,定都杭州,統治中國共一百五十三年;北方受遼、金、西夏及蒙古不斷的騷擾,然而學術研究的風氣,卻絲毫沒有受到影響,陶瓷工藝的製作,也依然保存而有前代的精華。

南宋官窯,今就實物觀察,其土質有黑褐色、灰黃色、灰色等種類,但以黑褐色者占大多數。這種黑褐色,可能即記載中所謂的“其土紫”,黑褐色的土,主要是由於其中所含有大量鐵質的緣故。而其中灰黃色及灰色的土,所含雜質較少,質堅而緊密,則可能是“澄泥為范,極其精緻”的成例。

南宋官窯器的釉色,主要是粉青色,依色譜的顏色來分,是極淺的藍綠色,但是也有以灰色、綠色、黃綠色色調為主的,蓋視其釉中鐵份的還原情形而定。其中值得注意的,是它的“紫口鐵足”,由於部分器皿的胎土中含鐵成份特別高,敷釉之後,口緣及凸棱處釉自然往下流,造成了口緣釉薄處,顯現了深色的胎,這就是所謂的“紫口”。

至於“鐵足”,則是指的它塗有鐵質護胎汁的足底而言。一般來說,南宋官窯器的釉都厚而不透明,但是光澤仍然瑩潤,有時因為釉質融合不善,其中的石灰質懸凝在釉面上,而造成塊狀或短截的蚯蚓走泥紋,另有一種狀似鴝鵒眼的深色圓點,亦屬特殊。釉內所含的氣泡極密,一般是明亮,大小不一致的,但偶或也有不同的。

南宋官窯器多有紋片,紋片有疏有密,有深色,有淺色,其中有種白色所謂“冰裂紋”者,那是如同冰糖、雲母一般,層層而下,作多角形的開片,此種紋片,發生於全面的機會不多,較為特殊。另一中國瓷器上紋片的特徵,是它自右上而左下的走向,特別發生在瓶、罐上為然。由於中國陶工所使用的陶輪,是順時針方向轉動,因此拉坯時,胎土的成形也是以順時針方向而成,這在器皿上釉以後,便自然的留下了對紋片走向的影響。

南宋官窯的形制,包括很廣,從仿銅器、仿玉器形制,到文房用具,從日常用器到裝飾瓷,可謂包羅萬象。大凡尊、壺、瓶、爐、碗、碟、盤樣樣都有。部分器皿的體積雖然不大,但它所表現的氣度,卻仍然不可漠視。

宋朝的青瓷器,帶有紋飾的極少,南宋官窯亦然,青瓷主要所表現的不在它的裝飾,而在它本身嚴謹的、溫雅的、神秘的美。本輯八十件南宋官窯器中帶有紋飾的計五件,有龍紋、蓮花及折枝花。紋飾都在盤或洗的器心部份,無論凸雕、印花或劃花的紋飾,多作或隱或顯狀,頗饒趣味。

南宋官窯由於所燒的都是宮廷御用器,所以製作都儘量完美,為了使器身全部敷釉,盤、洗等器一般都以支釘托燒,唯支釘較大且粗,數目甚且有多達廿枚者。若瓶、壺等器,則仍然是用墊托燒制,雖然足底留下一道無釉,但敷上一層鐵質護胎汁後之“鐵足”,反足以增加其美觀。

鑑別方法

南宋年間的郊壇官窯,即是“五大名窯”之一的“官窯”。但是由於後人對《坦齋筆衡》關於官窯記載的誤解,陶瓷研究者一般把“五大名窯”之一的“官窯”劃分成含有3個窯口的廣義概念,即指“忭京官窯”、修內司官窯和郊壇官窯。長期以來,不少中外學者對此種劃分的科學性頗有質疑。因為此種分法是與宮中藏品相矛盾,無法與實物相印證。如“汴京官窯”窯址已為黃水淹沒,成為歷史懸案,故何為汴京官窯器也就無從探究,至於修內司官窯又因缺少窯址印證,對其存在與否,尚且爭議頗烈,更談不上對其器物之研究。而郊壇窯址,儘管發現多年,但學者們所持觀點各異。三分法長期以來,既無理論基礎,又無實物印證。不過人云亦云,莫明究竟。

宮中傳世官窯瓷器,經研究均屬於浙江青瓷系統,無法區分南北。曾有試從燒造方法上進行劃分,認為北宋的“汴京官窯”瓷器多系支燒,南宋的郊壇官窯系多為墊燒。其實,這兩種燒法,均為郊壇官窯所採用,從其遺址發掘情況分析,厚胎薄釉者為支燒,而薄胎厚釉者,則採用墊燒。或曰,以支燒為早,墊燒為晚,此說也不能成立。因為不同的燒造方法是根據不同的器物而定的。底徑大而薄者,往往還採用支、墊結合的辦法。所以,兩種方法絕沒有時間的早晚之分,更不能以此劃分南北官窯。據文獻及考古得知,宮藏傳世官窯瓷器中,除官窯瓷器外,“汴京官窯”是不存在的,它實為官汝窯;而所謂“傳世哥窯”實為修內司官窯。而只有郊壇官窯的發掘物與宮藏官窯器相符。由此證實,所謂的“五大名窯”之中的“官窯”就只能是南宋的郊壇官窯,別無它屬。

郊壇官窯是繼修內司窯以後設立的第二座官窯,其窯址在杭州市南郊烏龜山一帶,早在本世紀初期,窯址就已經被發現,50年代浙江省文管會對窯址進行了小規模的發掘,1985年又進行了第二次發掘,發現了作坊遺蹟及窯爐一座,取得有較豐富的資料,其中有不少發掘物與故宮博物院藏官窯瓷器相符。

發掘證明,郊壇官窯燒制器物可分兩大類;一類屬於生活用器,有碗、盤、碟、盒、盆、罐瓶等;另一類為陳設用瓷,主要是仿周漢的鼎、鬲、簋、奩等形式的香爐,琮式的瓶、觚、尊、貫耳壺、花口壺、花盆等。兩類相比,以燒制生活用瓷為主。然而,在北京故宮博物院與台北故宮博物院所藏官窯瓷器中,卻以陳設用瓷居多。這可能因為日用瓷損壞率較高,陳設用瓷損壞率較低的緣故。從瓷器胎與釉的厚薄對比而言,有厚胎薄胎厚釉兩類。一般講碗、盤、蝶杯等小型器皿薄胎者居多。觚、爐、瓶、花盆等較大較高的器物則以厚胎者居多,瓷胎的色澤以灰色為基本色調,其胎是以瓷石羼入少量紫金土配製而成。釉色以青為主,基本上可分為粉青、灰青、米黃三種色調,是以植物灰及石灰、長石、高嶺土、石英等原材料配製的石灰鹼釉,這種釉的一個最大特點是高溫時粘度較大,即在高溫下不易流釉,因而釉層可以施得厚些,使器物外觀顯得較飽滿。薄釉一般施一次釉,施釉後以支燒具墊於器底,裝入匣缽內燒制。器身全部滿釉,僅留有支釘痕。厚釉瓷器大部分是墊餅燒,施釉在2次以上,多者達4次,裝燒時往往將圈足底部釉層刮掉,在墊上墊餅,釉層不致粘連而報廢。官窯瓷器開片紋形成是由於高溫條件下胎與釉的膨脹係數不同所致。這說明,開片紋的產生是瓷器在窯中燒成的過程中自然形成的一種現象。一般講,薄釉和厚釉產品開片的狀態是不一樣的,薄釉器開片紋細密者多,厚釉器的開片紋粗稀者多。

郊壇官窯,顧名可知是在建壇以後建窯的,上承修內司。《宋史.高宗本記》載:“(紹興十三年)三月已亥,造鹵簿儀仗。乙已,建社稷壇。丙午,築圜丘。”那么,郊壇官窯始建年代當晚於紹興十三年(1143年),但其下限年代尚缺文獻與考古資料佐證,故其燒造史姑定在紹興十三年稍後以至更晚的紹興年間(1143年——1162年)。