《動機與人格》

《動機與人格》導讀

馬斯洛教授以據理相爭而不人云亦云的可敬傳統,向我們推出他的這一新作。在他的著作中,他向當前仍然占據優勢地位的世界觀發起了挑戰,這種世界觀一直支配著有關人類人格與行為的科學的問題與方法。例如,馬斯洛批評說,根據自然科學中機械論而形成的心理學研究的主流方法,遮住了我們的視線,使我們無法充分了解人類人格這一迫切需要的知識。由於機械論的研究模式很適合研究動物行為以及人類行為的某些方面,這種方法的採用者們便聲稱他們的方法乃是獲取人格知識的唯一途徑。馬斯洛教授認為,這是錯誤的,錯就錯在他們試圖以自己所掌握的局部來套用整個人類現象。馬斯洛提請行為科學家們注意,之所以有的人一味堅持以正統方法為權威,個人安全需要可能是其中一個因素。

《動機與人格》

《動機與人格》馬斯洛指出,西方科學世界觀中有一種種族中心主義態度,使我們不能汲取其它文化的智慧,以推進我們對人類經驗廣闊領域的認識。他大膽提出"道家科學"以突破西方科學世界觀的局限性。

為什麼一個人居然敢於執矛攻擊堅固的城堡而冒飛石沸油回敬的風險呢?馬斯洛教授的標新立異來自於他作為心理學家的個人經歷。馬斯洛曾經接受了約翰·華生的實驗傳統的訓練,而且在實踐中熟練地進行了運用。但是他感到,有些吸引他的問題並不能按實驗室中的理論來解決。作為一位臨床心理學家和心理治療醫師,他感興趣的是了解形成有創造力和成熟的人的條件,也關注導致能力殘缺的因素。作為知識的尋求者,他研究了從行為主義的訓練中所獲的概念和工具。發現它們對他所要探討的問題幾乎沒有作用和關係。如果要與流行的方法論保持一致,他只有要么放棄研究使他深感興趣的問題,要么給他的研究課題以自欺欺人的論說。"如果你手中僅有的工具是鋃頭,你就容易把每一樣東西都當釘子來對待。"馬斯洛博士對釘子不感興趣,也拒絕把自己要了解的絕非釘子的世界當做釘子。如果他當初經不住那些易做的事的誘惑,我們今日便看不到這本新作了。

公正的讀者會承認,馬斯洛博士寫此書的目的並不是要否定科學,也無意提出一門"新"的科學以取代無法取信於人的舊的學說。他只是希望,對於大膽想像的冒險(這樣的想像是接受批評規則的),人們能持支持的態度,這樣就使科學研究能夠超越已有的範圍,進而探討相對來說尚未開發的領域。這就需要有新的戰略。他清楚地表明,他所倡立的概念是包容機械主義科學,而不是取而代之。這一點至關重要,這裡不妨引用他的話:"我認為機械主義科學(在心理學中表現為行為主義)並不是不正確,而是太狹隘,作為一般學說是有局限的。"

馬斯洛博士對現行的研究方法頗為不滿,這就使得他要對科學本身進行重新評價。他的結論是,科學的首要任務是要正視人類所經歷的一切現實--表述、理解、"接受"一切存在之物。科學家的最大錯誤是否認現實,或者因為手中的工具不盡適用而拒絕研討現實中的某些方面。

馬斯洛博士接受並尊重科學的其它任務:要做到客觀,要探求廣泛的、抽象的和有法則的秩序。他深知,只沉浸於體驗之中可能導致淺嘗輒止或一知半解。但是,他也警告說,一味追求建立抽象系統也有著危險。如果我們錯把抽象理論或某些系統當作現實世界,那便是自我欺騙了。另外,如果我們把人當做"物"進行控制支配,而不是把人看成是有待發展的個人,我們便與非人性化的現象為伍了。他一再堅持,研究杜威的人應認識到,這位思想家有一個再三強調的主題:如果要對世界有可靠的認識,理論與實踐就必須不斷地相互聯繫和作用。如果只有理論與實踐其中的一個方面,而沒有另外一個方面的核對,我們只能夠得到片面的知識。

為使問題更切中要害,馬斯洛教授這樣提出疑問:在獲取關於人的知識方面,傳統科學的概念和方法有多大作用?其中不健全之處會帶來什麼後果?我們可以提出什麼解決措施?對設計研究人員培訓計畫的人們來說,這些措施有什麼意義?

閒言少說,讀者最好還是詳細閱讀馬斯洛教授的論述。十分明顯,這樣一本小書也不可能就這一專題形成定論。同樣,對於有志把人作為科研課題的研究者來說,本書提出的寶貴問題是極為重要的。

約翰·杜威年度講座,每年二月在杜威教育與文化研究會和全國大學教育學教師協會聯合舉行的會議上開始。本書是馬斯洛教授在該講座上所宣讀論文的進一步發揮。這一講座的目的是提供一個場所,使文化知識界有才華的、敏銳的思想家能夠從不同的角度,來探討教育與文化的關係等問題。約翰·杜威研究會堅信,馬斯洛教授提出的這一挑戰是對本講座計畫的一個重要貢獻。

杜威教育與文化研究會講演委員會主席 亞瑟·G·威厄斯

簡介

書籍

書籍本書第一章、第二章、“附錄丙”,闡述了人本主義和整體論的科學觀。其中第一章“對科學的心理學研究”指出科學產生於人類的動機,它的目標是人類的目標;第二章“科學中的問題中心與方法中心”,指明了傳統心理學的許多缺限的根源在於以方法中心或技術中心的態度來解釋科學,主張以問題中心代替方法中心;附錄丙“整體動力學、有機結構理論、症候群動力學”,對整體論方法進行了更為深入的論述。

本書第三章到第七章系統地闡述了作者的動機理論。其中,第三章“動機理論引言”介紹了關於動機的十六個命題,並認為它們是構成合理的動機理論的前題。

第四章“人類動機理論”系統地闡述了作者根據臨床治療經驗而創立的積極的動機理論,因這一理論融合了多家心理學思想,又稱為整體動力理論;

第五章“心理學理論中基本需要滿足的作用”,探討了基本需要滿足對人的感情、認知、性格等方面的影響。

第六章“基本需要的似本能性質”,作者在對本能理論重新進行了審議的基礎上,提出基本需要在某種可以覺察的程度上是由體質或遺傳決定的。馬斯洛認為第四章和第六章,構成了一個人類內在價值系統和利益系統的基礎。第七章“高級需要與低級需要”論述了二者在心理上與作用上的差異。

第八章“精神病病因與威脅理論”,闡述了基本需要理論在剖析精神病病因以及挫折、衝突、威脅等性質方面所帶來的一些重要啟示。第九章“破壞性是似本能的嗎?”,運用臨床和人格學的經驗,證明了在人類身上所表現的微弱的似本能傾向是好的、健康的,而不是邪惡的。第十章“行為的表現部分”,討論了行為的表現性和應對性的區別,引進了“和諧化控制”概念,並將它們套用於一些心理病理學問題。第十一章“自我實現的人”,介紹了對自我實現人的研究方法及其結果。第十二章“自我實現者的愛情”,論述了自我實現者的愛情的特點。第十三章“對於個體和種類的認識”,主張認知現實本身,而不是認知的替代物,論述了病理學的抽象活動及其危險性。第十四章“無動機和無目的的反應”,論述了相對無動機的反應的例子。第十五章“心理治療、健康與動機”。揭示了獲得需要滿足的心理治療與人格成長的關係。

第十六章“正常、健康與價值”,試圖提供給人們一種正確理解自身、他人、社會、世界的科學標準。附錄甲“走向積極的心理學”,探討了心理學家對人性所持的悲觀、消極、狹隘觀點的原因,並提出了改進措施。附錄乙“積極的心理學所要研究的問題”,探討了知覺、情緒、動機、認識和思維、人格不同心理現象,及臨床、動物、社會不同領域心理學所應研究的問題。附錄丙“整體動力學、有機結構理論、症候群動力學”,作者在人格結構的研究資料基礎上,提出了一整套理論性結論。此外,書後附有494條參考書目。

推薦

馬斯洛人本心理學之父、當代最偉大的心理學家之一馬斯洛的代表作,心理學、教育、商業管理和文化研究領域公認的經典名著。

《動機與人格》是馬斯洛的代表作,奠定了其學術地位。本書中文版最早由華夏出版社在1987年出版。此後的二十年里,人本主義的號角在中國越吹越響,馬斯洛在中國的影響越來越大,他的思想成為我們考察探究當下中國社會的精神實質的鋒利武器,成為無數管理勵志著作引用最多的源泉。但是我們一直無緣再看到這部偉大的著作。人大出版社這次推出完整版的《動機與人格》,讓我們終於有了一個機會,向這位當代最偉大的人本心理學家致敬。

評論

書籍

書籍(一)需要層次論

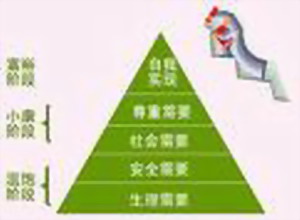

動機理論是馬斯洛學說的精髓。他認為動機理論的基點是需要,而人類價值體系中有兩類似本能的需要:一是沿著生物系譜上升的逐漸變弱的本能需求,稱低級需要或生理需要;一是隨生物的進化逐漸顯示出來的潛能,稱高級需要或心理需要。這兩類需要分五個層次,即生理需要、安全需要、歸屬和愛的需要、自我實現需要,它們一個比一個層次更高。

1.生理需要:生理需要指與生存相關的需要,是我們同其它動物所共有的,這類需要包括食物、水、性交、排泄和睡眠等需要。生理需要在所有需要中占絕對優勢,假如一個人在生活中所有需要都沒有得到滿足,那么生理需要最有可能成為他的主要動機。

2.安全需要:當生理需要相對充分地得到了滿足,安全需要就作為支配動機出現了,它包括對組織、秩序、安全感和可預見性等需要。

3.歸屬和愛的需要:假如生理需要和安全需要都很好地得到了滿足,愛、感情和歸屬的需要就會產生。如果這種需要不能滿足,人將感到孤獨和空虛。

4.自尊需要:除少數病態的人之外,社會上所有的人都有一種對於他們的穩定的、牢固不變的、通常較高的評價的需要和欲望,有一種對於自尊、自重和來自他人的尊重的需要和欲望。當生理需要、安全需要、歸屬和愛的需要得到滿足後,便會產生自尊需要。自尊需要的滿足會產生自信的感覺,否則就會產生自卑的心理。

5.自我實現需要:如果全部低層次的需要都得到滿足,那么這個人就會達到成為極少數的自我實現者之一的境界中。所謂自我實現指“一個人能夠成為什麼,他就必須成為什麼,他必忠實於他自己的本性”,“對於自我發揮和完成的欲望,也就是一種使它的潛力得以實現的傾向”。在這一層次上,個人間的差異較大。

基於這種需要層次理論,馬斯洛把人性解釋為由許多按照層級所排列的似本能需要的總和。不同人的人格,則與他達到的需要層級有關,完善的人格是自我實現的人格。

層次需求理論

層次需求理論自我實現是馬斯洛需要層次結構中最高層的需要,自我實現論是馬斯洛對自我實現者多年潛心研究的經驗總結,它在馬斯洛的人格理論中占據重要地位,有人甚至把馬斯洛人格理論等同於“自我實現理論”。正是出自對人性高級層次孜孜探索的濃厚興趣,才使馬斯洛獲得了意想不到的大量結果。

馬斯洛以能“充分發揮自己才能”的48位歷史和現代人物作為研究自我實現者的對象,通過對這些人物的人格和成就進行非正規的觀察、整體論分析,發現了自我實現者的一些特徵:(1)他們能準確充分地認識現實。(2)他們表現出對自己、對別人以及整個自然的最大認可。(3)他們表現出自然、樸實和純真的美德。(4)他們常常關注各種社會疑難問題,而不是他們自己。(5)他們具有喜歡獨處和隱靜的品質。(6)他們獨立自主,不受文化和環境的約束。(7)他們呈現出一種清新不遜的鑑賞力。(8)他們較常感受到神秘和高峰體驗。(9)他們較易具有一種全人類的同一性。(10)他們建立了僅與少數人深厚久遠的人際關係。(11)他們易於接受民主的價值觀。(12)他們具有很強的倫理觀念。(13)他們具有完善的、非敵意的幽默感。(14)他們具有創造性。(15)他們抵制文化適應。

馬斯洛認為自我實現者雖然具備如此眾多的優秀品質,但他們並不是完善無缺的,如有時表現出異常無情,也有罪惡感、焦慮、悲傷、自責,內心的矛盾和衝突等。此外,馬斯洛還對自我實現者的愛情特徵進行了開拓性的研究。

作者

馬斯洛

馬斯洛馬斯洛1908年4月1日生於美國紐約市魯克林區,他父母是從蘇聯移居美國的猶太人。童年時代的馬斯洛常感到孤獨、痛苦,因為他是一個生活在猶太人之中的猶太兒童,沒有親朋好友。馬斯洛只好在書的海洋中遨遊著。

馬斯洛1926年入康乃爾大學,兩年後又轉學威斯康星大學,並於1930年獲學士學位,次年獲碩士學位。在即將轉學威斯康星大學時,馬斯洛同高中時代的戀人古德曼·伯莎結了婚,馬斯洛十分珍視這段時光,認為他真正的生命是從結婚和轉學到威斯康星時開始的。1934年,在著名的實驗心理學家哈利·哈洛指導下,馬斯洛完成了題為“關於猴群中支配地位的建立”的博士論文,而被授予哲學博士學位。在論文中,馬斯洛認為支配似乎源於一種“內在自信心”或“優越感”,而不是通過肉體攻擊取得的。獲得博士學位後,馬斯洛重返紐約,以卡內基會員的資格到哥倫比亞大學工作,後又到布魯克林學院,直至1951年。這期間,他把有關支配研究推廣到對人類支配問題的研究上來,他發現具有強支配型的個體總是傾向於創新、很少遵奉宗教和具有外傾型性格,他們也不易焦慮、不易妒嫉或患神經症。從研究對象上看,馬斯洛最初關注的是健康的、卓越的、占據支配地位的典型人物。在二戰期間無數思想家逃往美國之際,馬斯洛也相應地把研究對象轉向到極傑出人物上來。並因深深欽佩人類學家本尼迪克特和魏思麥,而立志於個體自我實現方面的研究。

1951年至1969年,馬斯洛在布蘭迪斯大學工作,全身心研究心理最健康的個體。這期間,他曾任布蘭迪斯大學心理系主任兼教授,並成了美國人本主義心理學運動的領導者,擔任美國心理學會1967年一1968年度的主席。1970年7月8日,馬斯洛因心臟病猝發與世長辭,享年62歲。

馬斯洛是世界聞名的心理學家,他的人本主義心理學理論在西方、蘇聯及我國引起很大反響,並在教育、工業、組織管理等領域得到實際套用。