作品概述

藝術作品《佛掌》

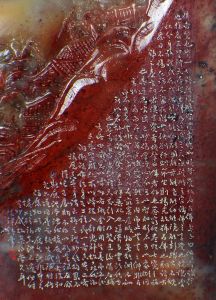

藝術作品《佛掌》《佛掌》又名《佛手雕》,是一件三維圖像化微畫雕藝術作品。用杜陵石雕刻而成,大小為15.0㎝×7.5㎝×4.0㎝,色呈橘皮紅雜以桂花黃。因外觀似“佛掌”故名之。佛掌的真正內涵在於其掌心中用極細微的尖刀雕刻了一個佛教中的所謂的“極樂世界”,就在這個“極樂世界”下端微刻了“佛地論”等佛經,介紹何謂“菩薩”?強調:“佛”是一個理智、情感和能力都同時達到最圓滿境地的人格,帶給人至善教育。其作品另面保留原色彩,隱約可見丹霞奇峰在佛光普照中,讓人頓有所悟。

微畫雕《佛掌》不論從其內涵還是藝術風格都有較高的文化藝術修養,不失為一件難能可貴的藝術作品。

作品創作背景

1997年11月15日創作者有幸參觀了

無錫靈山大佛

無錫靈山大佛的開光儀式,這尊宏偉莊嚴的大佛由中國佛教協會會長趙朴初先生親自主持下建造起來的。佛手廣場行道的左側,見到有“天下第一掌“之稱的”佛手“,是按靈山大佛右手複製銅質手掌,是靈山大佛景區香火最旺的景點之一。靈山大佛旅遊歸來後,帶回的幾個旅遊記念品“佛手”被親朋好友作為佛的象徵,有的還在“佛手”前敬香、祈福,表達對佛的崇敬,於是便萌發出要去雕刻一件能表達“佛掌”真實含義的想法…

為尋找一塊恰當壽山石的原料當做雕刻材料,可真煞費苦心,一次在壽山石集市市場尋覓時,突然下起了暴雨,集市是露天的,人們紛紛逃避,我也跟著人群躲在某處屋檐下。此時我的眼晴突然發亮,發現身旁一老者手上拿著一塊略大於人手掌的壽山石原坯,這難道不就是“夢裡尋他千百度”的“佛掌”材料嗎?於是我用較高的價錢向他買下了。

經過三年多努力,這件藝術作品《佛掌》終於雕刻完成了。

作品基本信息

【名稱】《佛掌》又名《佛手雕》

【材質】杜陵石

【規格】15.0㎝×7.5㎝×4.0㎝

【技法】微畫雕

【作者】初山

【年代】2005年

【編碼】M413

【收藏】該雕品現收藏在初山文化藝術工作室

作品賞析

作品外觀

《佛掌》外觀

《佛掌》外觀藝術作品《佛掌》外觀極似手掌,手指之間,被膜連成一片,掌心及上部呈現出大千世界的美麗景像,頂端天空紅光普照,啟示吉祥。尤其讓人注目的是掌心用極細微的尖刀雕刻了一個佛教中的所謂“極樂世界”,令人嚮往。細讀其下端微刻的“佛地論”等佛經,頓有所悟。

佛掌另一面其造型基本保留原色彩,只見丹霞奇峰被時隱時在佛光普照中,讓人不由得產生了對佛的崇敬,在寧靜、祥和、清心、嚮往中領悟禪機愉悅。

佛掌的印相為“施無畏印”,寓意驅除眾生痛苦,撫慰眾生心靈,令眾生無畏無懼。因“佛手”與“福壽”諧音,所以有摸佛手增福添壽的說法。“好運摸佛掌”使人人得以與佛親近,祈佑平安。

“極樂世界”

掌心中的精微雕刻的“極樂世界”,

掌心中的精微雕刻的“極樂世界”,藝術作品《佛掌》掌心中的精微雕刻的“極樂世界”,極為吸引人的眼球。

“極樂世界”,梵文:Sukhāvatī,音譯為須摩提,又稱“西方極樂世界”、“安樂世界”、“西方淨土”、“阿彌陀佛淨土”,是佛教中阿彌陀佛成佛時依因地修行所發四十八大願所感之莊嚴、清淨佛國淨土。

掌心中的的“極樂世界”放大

掌心中的的“極樂世界”放大 “世界”者,世指時間,界指空間。時空交融,故稱世界。[2]

“極樂”者,梵語“須摩提”譯中文名也。或譯安養、安樂、清泰等。名雖有殊,皆極樂義。《要解》謂極樂世界:“乃永離眾苦,第一安隱之謂。”眾苦者,生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛等八苦也。娑婆有此八苦,極樂則永離。安隱者,安泰而無任何隱憂之謂。極樂世界是第一安隱之處。

《佛說阿彌陀經》載明彼佛土以其國眾生無有眾苦,但受諸樂,故名極樂。

這裡的“極樂世界”不是眾佛聚會的場所,而是普天下民眾嚮往居住的理想場合。在這個“極樂世界”里,佛中有民,民中有佛,將佛教含義引伸擴展開來。正如釋迦牟尼佛於淨土諸經中所闡述的那樣,他將極樂世界介紹給本土眾生,說其位於此界西方,依於阿彌陀佛於因地為法藏比丘時所發之四十八大願而成,已歷十劫時間,距此娑婆世界有十萬億佛土之遙(一佛土涵蓋一三千大千世界,相當一個銀河系)。雖相隔如是不可思議,然而在念佛往生之人,因有佛菩薩威德神力方便接引,一彈指頃即可到達,各依所作業品而皆往生,於彼土進修佛道。

佛經微刻

在這個“極樂世界”下端,微刻了“佛地論”等佛經,介紹何謂“菩薩”?強調:“佛”是一個理智、情感和能力都同時達到最圓滿境地的人格。帶給人至善教育。

微刻“佛地論” 等佛經

微刻“佛地論” 等佛經微刻全文如下:

佛地論曰:佛者,覺也,覺一切種智,復能開覺有情。如睡夢覺,故名為佛。牟子曰:佛者諡號,猶言三皇神五帝聖也。佛乃道德之元祖,神明之宗緒,佛之言覺也。恍惚變化,分身散體,或存或亡,能小能大,能圓能方,能老能少,能隱能彰,蹈火不燒,履刃不傷,在污不染,在禍無殃,欲行則飛,坐則揚光,故號為佛也。”《翻譯大論雲》:秦言知者,漢言覺也。僧肇曰,佛者,何也?蓋窮理盡性,大覺之稱也。其道虛元,故已妙絕常境。心不可以智知,形不可以象測。同萬 物之為而居不為之域處言數之內而至無言之鄉。非有而不可為無,非無而不可為有。寂寞虛曠。物莫能測。不知所以名。故強謂之覺。又曰:諸佛法身有二種義,一者真實,二者權應。真實身,謂至極之體,妙絕拘累,不得以方處期,不可以形量限,有感斯應,體常湛然。權應身者,謂和光六道,同塵萬類,生滅隨時,修短應物,形由感生,體非實有。權形雖謝,真體不遷,但時無妙感,故莫得常見耳。[3]

細讀此佛經微刻,不難發現這裡實際上分五段進行闡解,其資料來自《佛地論》、《牟子理惑論》和《翻譯大論雲》中,能如此高度概括的摘錄,不能不讓人嘆為觀止。說明微刻者懷禪先生學問造詣深厚,而其微刻功力也為這件初山微畫雕]藝術作品《佛掌》增色不少。

作品創作完成後

藝術作品《佛掌》創作完成後,創作者把它當做一件心愛之物,常焚一柱香在《佛掌》前,領悟佛的至善教育。

作品另面保留原色彩,隱約可見丹霞奇峰在佛光普照中

作品另面保留原色彩,隱約可見丹霞奇峰在佛光普照中 呈現出大千世界的美麗景像

呈現出大千世界的美麗景像 中國從古至今,從宮廷到民間,都有焚香淨氣、焚香撫琴、吟詩作畫和焚香靜坐健身的習俗。焚香習俗在我國延續了幾千年經久不衰,給無數的焚香者帶來幸福與追求。

焚一柱香在《佛掌》之前,既可去除生活環境中的濁氣,又可靜心接受“佛”帶給人至善教育的薰陶。進而最佳化自己理智、情感和能力達到圓滿境地的人格,又何樂而不為呢!

藝術作品《佛掌》也常被親朋好友借去供奉,當他們遇到困惑時,藉助對“佛掌”的感知,而達到心理暗示的作用。這種對“佛掌”的感知而構成自我暗示,往往為人們提供動力,提高挫折耐受能力,保持積極向上的精神狀態。所以有人說這件《佛掌》有靈性、佛性…其實這是一種誤解。

微畫雕[《佛掌》僅僅只是一件藝術作品。所謂“心誠則靈”,對上述這種說法也無可厚非,畢竟這是一件很受人歡迎的藝術作品。

作品發表後,其評論文章多集中在雕刻藝術中,大家可以從一些網站上了解到。

創作者簡介

初山,生於福州馬尾朏頭村。八十年代開始便致力於微觀雕刻藝術的研究,走出一條用現代畫技巧來表現文化、歷史、社會、人生和科普知識的初山微畫雕技法。題材廣泛,寓意深刻,每個作品都流露出鮮明的個性。其作品文化底蘊深厚,深受藝術愛好者推崇和喜愛。近期作品有《十朝都會南京城》、《三山繾綣幾千秋》、《霧裡月里看峨眉》、《白牡丹養生瓶》、《閩都八面對》和《八百里秦川匯長安》等。