作品信息

中國哲學簡史

中國哲學簡史作者: 馮友蘭

isbn: 7801872169

頁數: 302

定價: 38.00

出版社: 新世界出版社

裝幀: 平裝

出版年: 2004-01

內容簡介

當代大哲學家馮友蘭先生於1947年在美國賓夕法尼亞大學受聘擔任講座教授,講授中國哲學史。其英文講稿後經整理寫成《中國哲學簡史》,於1948年由美國著名出版公司麥克米蘭出版。此書一出,立即成為西方人了解和學習中國哲學的超級入門書。其後又有法文、義大利文、西班牙文、南斯拉夫文、日文等譯本出版。五十多年來,該書一直是世界各大學中國哲學的通用教材,在西方影響很大。論者認為,本書是馮友蘭先生哲學與思想融鑄的結晶。以一本篇幅有限的哲學史專著,打通古今中外的相關知識,其中充滿睿智與哲人洞見。特別是作者對現實問題的關懷,頗具“讀書不忘救國,救國不忘讀書”的大家風範。本書對於今日中國的讀者,不失為一本教興豐厚的議論經典。

在很長的一段時間裡,該書沒有中文本。直到20世紀80年代,該書才由馮友蘭先生的學生第一次根據英文本譯成中文,由北京大學出版社於1985年出版。中文本首版印刷十萬冊,很快售罄,成為當時學術界的暢銷書。

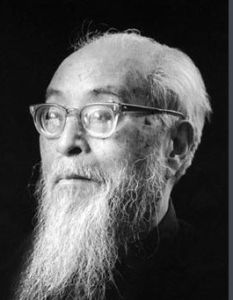

作者簡介

《中國哲學簡史》

1923年夏,馮友蘭以《人生理想之比較研究》(又名《天人損益論》)順利通過美國哥倫比亞大學博士畢業答辯,獲哲學博士學位。是年秋回國後,沿博士論文方向寫成《一種人生觀》。1924年又寫成《人生哲學》,作為高中教材之用,在這本書中,馮友蘭確立了其新實在主義的哲學信仰,並開始把新實在主義同程朱理學結合起來。在燕京大學任教期間,馮友蘭講授中國哲學史,分別於1931年、1934年完成《中國哲學史》上、下冊,後作為大學教材,為中國哲學史的學科建設做出了重大貢獻。

從1939年到1946年7年間馮友蘭連續出版了六本書,稱為“貞元之際所著書”:《新理學》(1937)、《新世訓》(1940)、《新事論》(1940)、《新原人》(1942)、《新原道》(1945)、《新知言》(1946)。通過“貞元六書”,馮友蘭創立了新理學思想體系,使他成為中國當時影響最大的哲學家。

文摘

自序 小史者,非徒巨著之節略,姓名、學派之清單也。譬猶畫圖,小景之中,形神自足。非全史在胸,曷克臻此。惟其如是,讀其書者,乃覺擇焉雖精而語焉猶詳也。 本書英文原版出版時,中文名為《中國哲學小史》,但1933年商務印書館曾出版著者另一本《中國哲學小史》,作為萬有文庫百科小叢書之一。因此,著者將本書定名為《中國哲學簡史》。歷稽載籍,良史必有三長:才,學,識。學者,史料精熟也;識者,選材精當也;才者,文筆精妙也。著小史者,意在通俗,不易展其學,而其識其才,較之學術巨著尤為需要。 余著此書,於史料選材,亦既勉竭綿薄矣,復得借重布德博士(DerkBodde)之文才,何幸如之。西方讀者,倘覺此書易曉,娓娓可讀,博士與有力焉;選材編排,博士亦每有建議。 本書小史耳,研究中國哲學,以為導引可也。欲知其詳,尚有拙著大《中國哲學史》,亦承布德博士英譯;又有近作《新原道》,已承牛津大學休士先生(E.R.Hughes)英譯;可供參閱。本書所引中國原著,每亦借用二君之英譯文,書此志謝。 一九四六至四七年,余於賓夕凡尼亞大學任訪問教授,因著此書。此行承洛克菲勒基金會資助,乘此書出版之際,致以謝意。該校東方學系師生諸君之合作、鼓勵,亦所感謝;該系中文副教授布德博士,尤所感謝。國會圖書館亞洲部主任恆慕義先生(A.W.Hummel)為此書安排出版,亦致謝意。 馮 友 蘭 一九四七年六月於 賓夕凡尼亞大學

媒體評論

馮友蘭

——韓國史上第一位女總統朴槿惠

中國人了解、學習、研究中國哲學,馮友蘭先生是可超而不可越的人物。

——中國社會科學院前副院長,著名國際問題專家李慎之

中國哲學裡,我推薦馮友蘭先生的《中國哲學簡史》,部頭很小,講中國哲學發展的基本過程和問題。它本來是寫給美國人的,非常通俗易懂。對於所學專業不是哲學的學生是最基本的。在世界上還沒有見過第二本這樣的書。

——著名學者、清華大學國學院院長陳來

馮友蘭先生的《中國哲學簡史》,是非常重要的書。

——全國政協前新聞發言人、中國人民大學新聞學院院長趙啟正

前言

小史者,非徒巨著之節略,姓名、學派之清單也。譬猶畫圖,小景之中,形神自足。非全史在胸,曷克臻此。唯其如是,讀其書者,乃覺擇焉雖精而語焉猶詳也。歷稽載籍,良史必有三長:才、學、識。學者,史料精熟也;識者,選材精當也;才者,文筆精妙也。著小史者,意在通俗,不易展其學,而其識其才,較之學術巨著尤為需要。

余著此書,於史料選材,亦既勉竭綿薄矣,復得借重布德博士(DerkBodde)之文才,何幸如之。西方讀者,倘覺此書易曉,娓娓可讀,博士與有力焉;選材編排,博士亦每有建議。

本書小史耳,研究中國哲學,以為導引可也。欲知其詳,尚有拙著大《中國哲學史》,亦承布德博士英譯;又有近作《新原道》,已承牛津大學休士先生(E.RHughes)英譯;可供參閱。本書所引中國原著,每亦借用二君之英譯文,書此志謝。

精彩書摘

墨家的社會背景在周代,天子、諸侯、封建主都有他們的軍事專家。當時軍隊的骨幹,由世襲的武士組成。隨著周代後期封建制度的解體,這些武士專家喪失了爵位,流散各地,誰雇用他們就為誰服務,以此為生。這種人被稱為“遊俠”,《史記》說他們“其言必信,其行必果,已諾必誠,不愛其軀,赴士之厄困”(《遊俠列傳》)。這些都是他們的職業道德。大部分的墨學就是這種道德的發揮。在中國歷史上,儒和俠都源出於依附貴族“家”的專家,他們本身都是上層階級的分子。到了後來,儒仍然大都出身於上層或中層階級;而俠則不然,更多的是出身於下層階級。在古代,禮樂之類的社會活動完全限於貴族;所以從平民的觀點看來,禮樂之類都是奢侈品,毫無實用價值。墨子和墨家,正是從這個觀點,來批判傳統制度及其辯護者孔子和儒家。這種批判,加上對他們本階級的職業道德的發揮和辯護,就構成墨家哲學的核心。墨子及其門徒出身於俠,這個論斷有充分的證據。從《墨子》以及同時代的其他文獻,我們知道,墨者組成一個能夠進行軍事行動的團體,紀律極為嚴格。這個團體的首領稱為“巨子”,對於所有成員具有決定生死的權威。墨子就是這個團體的第一任巨子,他領導門徒實際進行的軍事行動至少有一次,就是宋國受到鄰國楚國侵略威脅的時候,他們為宋國準備了軍事防禦。