人物生平

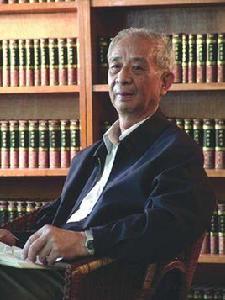

湯一介

湯一介1927年2月16日,湯一介出生於天津一個書香門第,他的祖父湯霖是清朝光緒十六年(1891年)的進士,父親湯用彤是近現代中國哲學界融會中西、並接通中文和梵文的學術大師之一,任職北京大學副校長。

高中時,湯一介對西方文學發生了濃厚興趣,而且試著寫作了一些散文、雜文。

1946年,因為落榜,湯一介進入北京大學先修班。在此期間,他閱讀了西方哲學和美學方面的作品,寫了《論善》《論死》《論人為什麼活著》幾篇文章,表達了自己對人生的思考。

1947年,湯一介考取了北京大學哲學系,於1951年畢業。

1949年5月,湯一介參加了新民主主義青年團,文學院有一個團總支,湯一介和他未來的妻子樂黛雲就是在這裡互相認識的。同年11月加入了中國共產黨。

1952年,湯一介、樂黛雲結婚。

1956年,湯一介回到北京大學哲學系,成為父親湯用彤的助手,負責幫助整理他的著作。

1957年後,由於各種政治運動和學術批判風起雲湧,湯一介也被投入其中。1957年初,北京大學召開了“中國哲學史座談會”,他寫了一篇文章《談談哲學遺產的繼承問題》,這是湯一介在中共建政後發表的第一篇論文。

1958年後,湯一介受到“反右傾運動”的衝擊和打壓。

1966年,文革開始,湯一介被終止講課資格,下放幹校。

1973年,湯一介加入“北京大學、清華大學大批判組”(即“梁效”),曾任材料組組長。

“文革”結束後,湯一介因為種種原因,接受審查。

1978年,時年51歲的湯一介被徹底平反。

1980年,53歲的湯一介恢復了講課資格,教授《魏晉玄學與佛教、道教》。

1981年,湯一介發表了《論中國傳統哲學範疇體系諸問題》,率先打破“唯物主義”和“唯心主義”互相對峙的陳舊思想,提出認識發展史來看待哲學問題。

1983年,湯一介任美國哈佛大學訪問學者。湯一介參加了在加拿大蒙特婁召開的第17屆世界哲學大會。

1984年,大陸地區第一家民間學術團體“中國文化書院”成立,湯一介任院長。

1997年,湯一介赴香港中文大學新亞書院,主講“錢賓四先生學術文化講座”。

2002年10月,湯一介向北京大學學校領導提出編纂《儒藏》的構想,得到了了張岱年、季羨林的鼓勵和支持。2003年國家教育部批准立項,北京大學整合文科院系的力量並聯合有關高等院校和學術機構,正式啟動了《儒藏》工程。湯一介任《儒藏》首席專家,另外有日本、韓國和越南等國家的學者一共500人參加編纂。

2010年6月29日,北京大學儒學研究院成立,湯一介出任院長。

2012年,獲得第一屆吳玉章人文社會科學終身成就獎。

2013年3月14日,湯一介主編的《中國儒學史》獲北京市第12屆哲學社會科學優秀成果獎特等獎。

習近平看望湯一介

習近平看望湯一介2014年5月4日,習近平總書記來到北大人文學苑,和87歲的湯一介先生促膝交談,了解《儒藏》編纂情況。

2014年9月9日晚8時56分於北京逝世。國家領導人習近平、李克強、俞正聲等送花圈悼念,北大校長王恩哥、哲學家李澤厚等均送來花圈或花籃悼念,靈堂擺有湯先生著作供人翻看。

2014年9月15日,湯一介的遺體告別儀式在八寶山殯儀館舉行。少林寺方丈釋永信在內的上千位社會各界人士專程趕來送別。

學術成就

魏晉玄學

湯一介

湯一介湯一介子承父業,和父親湯用彤共同築建了魏晉玄學的理論構想,這被看作是湯一介重要的學術成就之一。湯一介通過研究魏晉玄學的體系,找出魏晉玄學的內在邏輯,發展理路,突破了前人的研究方法,是對湯用彤魏晉玄學研究的補充。

傳統哲學體系

湯一介嘗試中國哲學的歷史發展從總體上提示出其概念、命題和理論體系。在《論中國傳統哲學範疇諸問題》中,湯一介討論了中國哲學的概念範疇問題,並為中國哲學建構了一範疇體系。在《論中國傳統哲學中的真善美問題》一文中,湯一介提出中國哲學常以三個基本命題來表達他們對真善美的觀點,這就是“天人合一”(討論“真”的問題,即宇宙人生的根本問題)、“知行合一”(討論“善”的問題,即做人的根本道理)、“情景合一”(討論“美”的問題,即審美境界的問題),而“知行合一”與“情景合一”這兩個命題是由“天人合一”展開而對宇宙人生不同側面的表述。在《再論中國傳統哲學中的真善美問題》一文中,湯一介把中國哲學中的三大哲學家與德國古典哲學的三大哲學家做了對比,藉此說明孔子、老子、莊子真善美問題上的不同,同時也說明中國哲學和西方哲學在這個問題上的不同。

湯一介

湯一介由於中國哲學以“天人合一”為基礎,因此無論是儒家、道家還是中國化的佛教宗派都是以“內在超越”為特徵的哲學體系,這和西方哲學(包括基督教哲學)以“外在超越”為特徵很不相同。“內在超越”可以說是中國哲學的宇宙人生論。“知行合一”在中國哲學中雖有認識論的意義,但從根本上說它是一個倫理道德問題。因此,在中國哲學中“知”就不僅僅是“知識”的問題,而且是“良知”的問題(知道什麼是“善”,什麼是“惡”,如王陽明說“知善知惡是良知”)。“知”必須“行”,中國哲學史中的哲學家大都有很強烈的社會責任感和歷史使命感,他們的理想是“內聖外王”,“聖人”(即道德高超的人)最宜於作“王”(最高的統治者),這可以說是中國哲學的道德教化論或者說是一種政治哲學。在《論儒家的境界觀》這篇大章中,湯一介提出:“內聖外王”之論雖有可取之處,但其弊病也非常明顯,即會走向泛道德主義和重“人治”輕“法治”的道路上。

論國學研究

1949年以後,全面學習蘇聯,特別引進了蘇聯的哲學,當然文學也一樣引進了。對中國的傳統文化進行了全面的清算,一直到“文革”。其破壞程度是極大的。孔孟、老莊、程朱陸王等全被否定批判。舊的文化、舊的道德全被破壞了。改革開放雖然對糾正左的思潮起了積極作用,但態勢未能根本扭轉。

從歷史上看,曾經吸收了佛教,吸收佛教使中國文化有了很大的發展,這是有目共睹的。沒有佛教的傳入,就不大會有宋明理學的出現。看待西學的衝擊,一方面看它的破壞作用;另一方面,正是由於西學的衝擊,它刺激了我們,使我們反省,反省我們自己的缺陷,反省他們好的東西並用來充實我們自己。我們一方面要弘揚自己的傳統文化,另一方面也要時時地吸收其他文化好的方面。

中國解釋學

湯一介

湯一介受到研究西方解釋學的啟發,在1998年湯一介就提出能否創建中國的“解釋學”的疑問,以此開啟他對中國“解釋學”的探索。

湯一介提出,比之西方,中國有更長的解釋經典的歷史,其時間至少可以上溯到戰國時代。但我們至今還沒有一套自覺地把“解釋問題”作為研究對象的理論體系。於是,其後的兩年,湯一介為此陸續發表了《能否創建中國解釋學》、《再論創建中國解釋學問題》、《三論創建中國解釋學問題》和《關於僧肇注〈道德經〉問題——四論創建中國解釋學問題》等四篇論文。在這幾篇論文當中,他提出在創建中國解釋學,必須要對中國注釋經典的歷史做一個系統的梳理,還要搞清楚經典的注釋中“文字學”、“考據學”、“版本學”、“目錄學”等在解釋經典中的定位。

面對質疑,湯一介通過大量的中西方哲學對比,與當時學界主流認為“已經有了西方的解釋學,沒有必要創建中國解釋學,不必跟著西方的學術路子走”的說法進行抗辯。

和而不同觀點

20世紀90年代,針對亨廷頓的“文明衝突論”,湯一介先生提出“和而不同”對當今世界、人類發展的重要意義,認為21世紀人類社會面對的主要問題是“和平與發展”,這就需要調整好不同文明傳統的國家與國家、民族與民族、地域與地域之間的關係,而中國古已有之的“和而不同”可以作為全球倫理的一個原則,為解決這兩大問題作出貢獻。

湯一介在《“和而不同”原則的價值資源》中說明:“在不同文化傳統中應該可以通過文化的交往與對話,在商談中取得某種共識,這是由‘不同’達到某種意義上的‘認同’的過程。這種‘認同’不是一方消滅一方,也不是一方‘同化’一方,而是在兩種文化中尋找某種交匯點或者是可以互補的方面,並在此基礎上推進雙方文化的發展,這正是‘和’的作用。”

學術專著

專著

| 《郭象與魏晉玄學》 | 《早期道教史》 | 《在非有非無之間》 | 《中國傳統文化中的儒道釋》 |

| 《儒道釋與內在超越問題》 | 《非實非虛集》 | 《湯一介學術文化隨筆》 | 《儒教、佛教、道教、基督教與中國文化》 |

| 《魏晉南北朝時期的道教》 | 《昔不至今》 | 《和而不同》《生死》 | 《當代學者自選文庫:湯一介卷》 |

| 《佛教與中國文化》 | 《郭象》 | 《我的哲學之路》 | 《新軸心時代與中國文化的建構》 |

主編

| 《國故新知——中國文化的再詮釋》 | 《論傳統與反傳統》 | 《20世紀西方哲學東新史》 |

| 《影響世界的著名文獻·哲學卷》 | 《道家文化研究叢書》 | 《北大校長與中國文化》 |

| 《二十世紀中國文化論著輯要叢書》 | 《國學舉要》 | 《一代名師:人文闡釋》 |

論文

| 略論郭象的唯心主義哲學體系 | 《北京大學學報:哲學社會科學版》1962年02期 |

| 略論王弼與魏晉玄學 | 《學術月刊》1963年01期 |

| 略論早期道教關於生死、神形問題的理論 | 《哲學研究》1981年01期 |

| 論郭象哲學的理論思維意義及其內在矛盾 | 《哲學研究》1983年04期 |

| 中國哲學史與中國思想史 | 《哲學研究》1983年10期 |

| 從印度佛教傳入中國看兩種文化的衝突和融合 | 《深圳大學學報:人文社會科學版》1985年03期 |

| 論《道德經》建立哲學體系的方法 | 《哲學研究》1986年01期 |

| 略論中國文化發展的前景 | 《理論月刊》1987年01期 |

| 論儒家的境界觀 | 《北京社會科學》1987年04期 |

| 再論中國傳統哲學的真善美問題 | 《中國社會科學》1990年03期 |

| 論禪宗思想中的內在性和超越性問題 | 《北京社會科學》1990年04期 |

| 儒學的現代化問題 | 《天津社會科學》1991年02期 |

| 論老莊哲學中的內在性與超越性問題 | 《中國哲學史》1992年01期 |

| 在有牆與無牆之間——文化之間需要有牆嗎? | 《中國文化研究》1993年01期 |

| 儒學的現代意義 | 《中國哲學史》1994年04期 |

| 在全球意識觀照下發展中國文化尋求民族精神和時代精神的融合 | 《北京大學學報:哲學社會科學版》1994年04期 |

| 古今東西之爭與中國現代文化的發展 | 《江淮論壇》1994年06期 |

| 華嚴“十玄門”的哲學意義 | 《中國文化研究》1995年02期 |

| 讀錢穆先生《中國文化對人類未來可有之貢獻》 | 《北京大學學報:哲學社會科學版》1995年04期 |

| 內聖外王之道 | 《在非有非無之間》,台灣正中書局,1995年9月 |

| 禪宗的覺與迷 | 《中國文化研究》1997年03期 |

| “和而不同”原則的價值資源 | 《理論學習與探索》1997年03期;《學術月刊》1997年10期 |

| 儒學的和諧觀念 | 《中華文化論壇》1997年04期 |

| 儒、道、佛的生死觀念 | 《天津社會科學》1997年05期 |

| 湯一介學術自述 | 1997年12月1日 |

| 辯名析理:郭象注《莊子》的方法 | 《中國社會科學》1998年01期 |

| 論郭象注《莊子》的方法 | 《中國文化研究》1998年01期 |

| 魏晉玄學家郭象與裴頠之異同 | 《中華文化論壇》1998年01期 |

| “太和”觀念對當今人類社會可有之貢獻 | 《中國哲學史》1998年01期 |

| 能否創建中國的“解釋學”? | 《學人》第13輯,江蘇文藝出版社,1998年 |

| 中國文化對21世紀人類社會可有之貢獻 | 《文藝研究》1999年03期 |

| 關於建立《周易》解釋學問題的探討 | 《周易研究》1999年04期 |

| 再論創建中國解釋學問題 | 《中國社會科學》2000年01期 |

| 三論創建中國解釋學問題 | 《中國文化研究》2000年02期 |

| 在經濟全球化形勢下的中華文化定位 | 《中國文化研究》2000年04期 |

| 孔子思想與“全球倫理”問題 | 《中國哲學史》2000年04期 |

| 關於僧肇注《道德經》問題——四論創建中國解釋學問題 | 《學術月刊》2000年07期 |

| 尋求全球倫理的構想 | 《中國藝術報》2000年9月29日 |

| 國學大師——湯用彤 | 《光明日報》2001年1月16日 |

| 論創建中國解釋學問題 | 《社會科學戰線》2001年01期 |

| 略論百年來中國文化上的中西古今之爭 | 《中國文化研究》2001年02期 |

| 超越生死的觀念和途徑 | 《中國教育報》2001年3月29日 |

| 新軸心時代哲學走向的特點 | 《南昌大學學報:人文社會科學版》2001年04期 |

| “道始於情”的哲學詮釋——五論創建中國解釋學問題 | 《學術月刊》2001年07期 |

| “拿來主義”與“送去主義”的雙向互動 | 《中華讀書報》2001年9月19日 |

| 論中國先秦解釋經典的三種模式 | 《北京行政學院學報》2002年01期 |

| 儒學的特質和基本精神 | 《淮陰師範學院學報:哲學社會科學版》2002年01期 |

| 文化的互動及其雙向選擇——以印度佛教和西方哲學傳入中國為例 | 《開放時代》2002年04期 |

| 湯用彤與胡適 | 《中國哲學史》2002年04期 |

| 湯用彤先生與東南大學 | 《光明日報》2002年6月14日 |

| 解釋學與中國 | 《光明日報》2002年9月26日 |

| 儒學與生態 | 《人民日報》2003年2月14日 |

| 從中國傳統的思維模式看平衡論的意義 | 2003年11月 |

| 西方學術背景下的魏晉玄學研究 | 《中國哲學史》2004年01期 |

| 論新軸心時代的文化建設 | 《探索與爭鳴》2004年01期 |

| “文明的衝突”與“文明的共存” | 《北京大學學報:哲學社會科學版》2004年06期; 《人民日報海外版》2004年8月24日 |

| “河洛文化”小議 | 《光明日報》2004年11月9日 |

| 論“天人合一” | 《中國哲學史》2005年02期 |

| 儒家思想與生態問題——從“易,所以會天道、人道也”說起 | 《中國文化研究》2004年02期 |

| 在中歐文化交流中創建中國哲學 | 《北京大學學報:哲學社會科學版》2005年05期 |

| 創建人學體系的有益嘗試 | 《光明日報》2005年8月22日 |

| 儒家的“天人合一”觀與當今的“生態問題” | 《2005年國際儒學高峰論壇專集》,2005年 |

| 中國經學與傳統學術 | 《中國文化研究》2006年01期 |

| 和而不同:多元文化共處的思想源泉 | 《中國教育報》2006年9月5日 |

| 文化自覺與問題意識 | 《文匯報》2006年10月28日 |

| 儒家“和諧”思想的現代詮釋 | 《人民論壇》2006年22期 |

| 關於儒學復興的思考 | 《浙江大學學報:人文社會科學版》2007年04期 |

書評

| 評亨廷頓的《文明的衝突》 | 《社科信息文薈》1994年16期 |

| 讀馮契同志《〈智慧說三篇〉導論》 | 《學術月刊》1995年06期 |

| 會通中西熔鑄古今——讀《張申府文集》 | 《社會科學論壇》2005年10期 |

| 張申府與20世紀中國哲學 | 2005年 |

序跋

| 《熊十力論著集》編者弁言 | 蕭萐父、湯一介,《武漢大學學報:哲學社會科學版》1986年01期 |

| 中國新文化的創建——序《中國文化的現代化與世界化》 | 《讀書》1988年07期 |

| 天人相即·天人相通的現代視野——《生態理性哲學導論》序 | 《湖北大學成人教育學院學報》2006年01期 |

| 熔鑄古今,會通中西——序麻天祥同志所作《國學大師湯用彤評傳》 | 《中國哲學史》1993年02期 |

| 《安祥禪》序言 | 《佛教文化》1995年01期 |

雜文

| 在全球意識下發展中國文化 | 《中華文化論壇》1994年01期 |

| 昌明國粹,融化新知——紀念湯用彤先生誕生100周年 | 《中國文化》1994年01-02期 |

| 在“自由”與“不自由”之間 | 《讀書》1994年03期 |

| 我與北大 | 《人民論壇》1998年05期 |

| 從沙灘到未名湖 | 《光明日報》1998年5月13日 |

| 《國學舉要》與傳統文化普及 | 《中華讀書報》2002年11月13 |

| 我的讀書觀:讀書本該會意 | 《中國教育報》2002年6月20日 |

| 文化的搶救、保護與創新 | 《中國藝術報》2002年12月27日 |

| 關於編纂《儒藏》的意義和幾點意見 | 《中華讀書報》2003年9月10日 |

| 走出“中西古今”之爭 | 《中國社會科學院院報》2004年1月6日,《中國青年報》2004年1月18日 |

| 湯用彤學術交往三則 | 《中國文化》2004年01期 |

| 張岱年先生和《周易》 | 《周易研究》2004年03期 |

| “和而不同”與“文明共存” | 《人民日報海外版》2005年8月9日 |

| 中國的儒道文化可以讓文明不再衝突 | 《中國民族報》2006年4月18日 |

| 中國現代哲學的三個“接著講” | 《解放日報》2006年5月15日 |

| 為什麼我們要關注文明 | 《光明日報》2006年12月26日 |

| 儒學與當今全球性三大難題 | 《北京日報》2007年9月17日 |

訪談

| 文化歷程的反思與展望 | 湯一介、閔惠泉,《現代傳播-北京廣播學院學報》1996年03期 |

| 中華民族需“反本開新”——湯一介教授訪談錄 | 王辛,《中國評論》2004年5月號 |

| 湯一介:用寬容明智理性的學術視角研究宗教 | 李素平,《中國宗教》2005年04 |

| 湯一介:事不避難,義不逃責 | 陳香,《光明日報》2006年3月19日 |

| 湯一介:師者諄諄,儒骨仁 | 李晶 王碩 王棟,北大青年網,2006年12月2日 |

回憶錄

《我們三代人》,2016年1月由中國大百科全書出版社出版。

人物故事

求學生涯

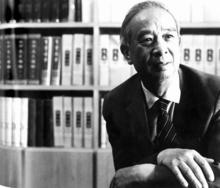

年輕時的湯一介(1952年)

年輕時的湯一介(1952年)湯一介,從小深受父親的影響,對傳統文化接觸很早,並且有著比較深入的思考。1946年夏,湯一介參加了大學入學考試落榜,進入北京大學先修班學習。1947年夏天,湯一介再次參加大學考試,考入了北京大學哲學系。進入大學後的湯一介,心無旁騖,專心致力於哲學。湯一介愛書,有一些書對他的一生產生了深刻影響。多少年後,湯一介這樣回憶道:“在我讀了《絞刑架下的報告》後,似乎精神境界有一個升華,可以說我有了一個信念,我應做個熱愛生活、熱愛人類的人。在這幾十年的生活中,在各種運動中我整過別人,別人也整過我,犯了不少錯誤,對這些我都自責過,反省過。但我在內心裡,那種伏契克式的熱愛生活,熱愛人類的情感仍然影響著我。人不應沒有理想,人不能不熱愛生活。”

1949年前,湯一介學習哲學,除了家學的影響之外,更多的是想去尋找真理、探討人生的意義。19歲時湯一介曾經寫出了《論善》《論死》《論人為什麼活著》幾篇文章,表達了自己的思想觀點,顯露了作為哲學家的才華。

政治理想

1949年以後,湯一介的思想里有了一種錯覺,他認為真理並不是太遙遠,他完全接受了馬克思列寧主義,1949年5月,湯一介參加了新民主主義青年團,同年11月參加了中國共產黨。那時他的希望是“自己能像伏契克那樣,熱愛生活、熱愛人類、熱愛自己的理想事業”。

梁效歲月

“文化大革命”開始之後,湯一介和馮友蘭等北大哲學系的教員都遭受批判,但當時的湯一介並沒有質疑這場史無前例的運動。

1973年,清華大學做了一個“林彪與孔孟之道”的材料,送給了毛澤東。毛澤東看了之後就說不好,說清華是理工科學校,不懂這一塊,要求找一些北大的老師來整批林批孔的材料。“當時就把馮友蘭,周一良,湯一介找去了,這就是當時“批林批孔”和“梁效”,即“兩校”的由來 。1974年初,批林批孔材料小組定名為“清華大學、北京大學批判組 。”批判組以“梁效”(即“兩校”的諧音)筆名在中央媒體發表鋪天蓋地的大批判戰鬥檄文 。“梁效”分為寫作組、材料組。後從材料組再分出一個注釋組,組員由馮友蘭、周一良、林庚、魏建功等學界名人,主要任務是為毛主席注釋詩詞,負責寫作組的文章“把關” 。據統計,“梁效”共撰寫文章219篇,發表181篇,其中《孔丘其人》、《從〈鄉黨〉篇看孔老二》、《研究儒法鬥爭的歷史經驗》、《有作為的女政治家武則天》、《教育革命的方向不容篡改》、《永遠按毛主席的既定方針辦》等代表作三十多篇成為當時圈定的學習檔案。由於文章包含著毛澤東及文革小組的“意見”,因此,文章一經發表,全國各地大小報刊必在顯赫位置先後轉載,故有“小報抄大報,大報抄梁效”的說法 。

湯一介是材料組組長,負責編《林彪與孔孟之道》(材料之二),供進一步深入批林批孔用 。到了“梁效”寫作班子最鼎盛的九小組時期,湯一介負責的小組也主要側重哲學史 。

1976年10月10號,隨著四人幫隔離審查,中央下命令查封梁效,在1983年開始的整黨中,“梁效”成員湯一介被定性為犯一般性錯誤 。

2006年,78歲的湯一介在接受採訪談到自己“梁效”歲月時,執意在記者的文稿上補充寫下了一句話。這句話是:“我錯了,我要深刻反省。”

伉儷情深

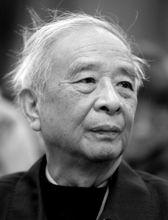

湯一介

湯一介1949年,湯一介認識了樂黛雲,這位後來在中國比較文學界舉足輕重的學者。對於湯一介來說,她是他生命中最重要的人物。

樂黛雲和湯一介結婚50多年來,歷經坎坷,卻不離不棄。反右時,樂黛雲被打成右派時,湯一介給中文系打電話為她辯護,被認為劃不清界線。“文革”中湯一介被打成“黑幫分子”關在哲學樓,樂黛雲每天晚上坐在哲學樓樓梯上等他回家。

在性格上,湯一介較內向,樂黛雲較開朗;湯一介受儒家影響較大,做事講究規範,有條理,樂黛雲比較喜歡道家,聽其自然,做事大而化之,兩個人互補。在治學上,湯一介古代文化基礎好,有家學淵源,樂黛雲外文好,接受新思想、新信息多,兩個人也是互補。兩個人有共同的理想,都想做些對社會有益的事,都喜歡幫助別人、都喜歡看文學書,聽西方古典音樂。他們共同出了一本隨筆集,是“連理叢書”中的一種——《同行在未名湖畔的兩隻小鳥》,在廣闊的天地里,他們比翼齊飛。

不做大師

湯一介

湯一介湯一介曾獲得很多美譽,哲學巨匠、儒學泰斗、國學大師等等。對此,他同已故學者季羨林一樣,堅辭拒絕。按常規理解,人們認為這是學者的謙虛謹慎使然,繼而非要把這一頂頂大帽子強加於他。事實卻證明,湯一介說的是真心話。在湯先生看來,不僅他不是大師,這個時代也沒有大師。他在《湯一介傳》中說得很清楚:“我說現在沒有大師,是因為還沒有一個思想體系被普遍接受,還沒有出過一本影響世界的劃時代著作。”他認為,20世紀後半葉的學術氛圍不夠自由,把思想禁錮在一個框框裡邊是不能產生劃時代的著作的。

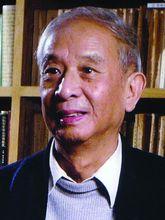

人物評價

湯一介

湯一介“湯一介為人謙遜,對人隨和。他繼承了中國傳統道德,寬厚誠信,不怕艱苦。生命中經歷的那些坎坷挫折自不待言,但他始終以寬容心對待所有的人和事,始終認真紮實地治學。而在學術上,他高屋建瓴。此前我國只有道藏、釋藏,並無儒藏。而湯先生意識到這一點,便組織編纂,耗費畢生精力。身體力行把中華文化傳播到國外,讓越來越多的人喜歡並了解中國文化。”(北大教授 彭燕韓)

“湯先生不喜歡讓人稱他為大師,我們叫他大先生,是因為他讓我們找到了中國傳統文化的根,他引領我們‘回家’。”(中國文化書院院長 王守常)

“湯一介先生是用生命做事的人,他的貢獻不在於自己做了什麼,而在於開風氣之先,引領學術旗幟。”(《儒藏》研究中心常務副主任 魏常海)

“湯先生是一位有國際視野和前瞻性的學者,不但對中國思想研究深入,更對西方文化有著包容和理解之心,是個現代的開放的有思想的謙虛的學者。”(中國人民大學文學院奧地利籍教授、湯一介奧地利籍學生 雷立柏)