回目

上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星

簡介

吳主分三路兵伐魏敗歸。

孔明故意把木牛流馬讓魏劫去,又教兵士多次被俘,以示無備,賺懿出戰,誘入上方谷中,雷炸火燒,忽大雨傾盆,火滅雷啞,懿父子三人逃回。

司馬懿堅守不出,孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿,懿本怒,卻不出戰。

孔明聽說吳兵無功而還,昏倒於地。

正文

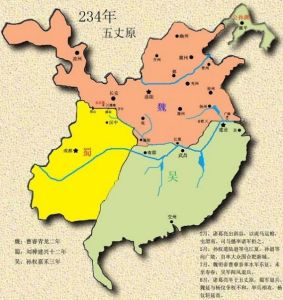

234 五丈原

234 五丈原卻說司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗,匹馬單槍,望密林間而走。張翼收住後軍,廖化當先追趕。看看趕上,懿著慌,繞樹而轉。化一刀砍去,正砍在樹上;及拔出刀時,懿已走出林外。廖化隨後趕出,卻不知去向,但見樹林之東,落下金盔一個。廖化取盔捎在馬上,一直望東追趕。原來司馬懿把金盔棄於林東,卻反向西走去了。廖化追了一程,不見蹤跡,奔出谷口,遇見姜維,同回寨見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨,交割已畢,獲糧萬餘石。廖化獻上金盔,錄為頭功。魏延心中不悅,口出怨言。孔明只做不知。

且說司馬懿逃回寨中,心甚惱悶。忽使命齎詔至,言東吳三路入寇,朝廷正議命將抵敵,令懿等堅守勿戰。懿受命已畢,深溝高壘,堅守不出。

卻說曹睿聞孫權分兵三路而來,亦起兵三路迎之:令劉劭引兵救江夏,田豫引兵救襄陽,睿自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍至巢湖口,望見東岸戰船無數,旌旗整肅。寵入軍中奏魏主曰:“吳人必輕我遠來,未曾提備;今夜可乘虛劫其水寨,必得全勝。”魏主曰:“汝言正合朕意。”即令驍將張球領五千兵,各帶火具,從湖口攻之;滿寵引兵五千,從東岸攻之。是夜二更時分,張球、滿寵各引軍悄悄望湖口進發;將近水寨,一齊吶喊殺入。吳兵慌亂,不戰而走;被魏軍四下舉火,燒毀戰船、糧草、器具不計其數。諸葛瑾率敗兵逃走沔口。魏兵大勝而回。

次日,哨軍報知陸遜。遜集諸將議曰:“吾當作表申奏主上,請撤新城之圍,以兵斷魏軍歸路,吾率眾攻其前:彼首尾不敵,一鼓可破也。”眾服其言。陸遜即具表,遣一小校密地齎往新城。小校領命,齎著表文,行至渡口,不期被魏軍伏路的捉住,解赴軍中見魏主曹睿。睿搜出陸遜表文,覽畢,嘆曰:“東吳陸遜真妙算也!”遂命將吳卒監下,令劉劭謹防孫權後兵。卻說諸葛瑾大敗一陣,又值暑天,人馬多生疾病;乃修書一封,令人轉達陸遜,議欲撤兵還國。遜看書畢,謂來人曰:“拜上將軍:吾自有主意。”使者回報諸葛瑾。瑾問:“陸將軍作何舉動?”使者曰:“但見陸將軍催督眾人於營外種豆菽,自與諸將在轅門射戲。”瑾大驚,親自往陸遜營中,與遜相見,問曰:“今曹睿親來,兵勢甚盛,都督何以御之?”遜曰:“吾前遣人奉表於主上,不料為敵人所獲。機謀既泄,彼必知備;與戰無益,不如且退。已差人奉表約主上緩緩退兵矣。”瑾曰:“都督既有此意,即宜速退,何又遲延?”遜曰:“吾軍欲退,當徐徐而動。今若便退,魏人必乘勢追趕:此取敗之道也。足下宜先督船隻詐為拒敵之意,吾悉以人馬向襄陽而進,為疑敵之計,然後徐徐退歸江東,魏兵自不敢近耳。”瑾依其計,辭遜歸本營,整頓船隻,預備起行。陸遜整肅部伍,張揚聲勢,望襄陽進發。

早有細作報知魏主,說吳兵已動,須用提防。魏將聞之,皆要出戰。魏主素知陸遜之才,諭眾將曰:“陸遜有謀,莫非用誘敵之計?不可輕進。”眾將乃止。數日後,哨卒報來:“東吳三路兵馬皆退矣。”魏主未信,再令人探之,回報果然盡退。魏主曰:“陸遜用兵,不亞孫、吳。東南未可平也。”因敕諸將,各守險要,自引大軍屯合淝,以伺其變。

卻說孔明在祁山,欲為久駐之計,乃令蜀兵與魏民相雜種田:軍一分,民二分,並不侵犯,魏民皆安心樂業。司馬師入告其父曰:“蜀兵劫去我許多糧米,今又令蜀兵與我民相雜屯田於渭濱,以為久計:似此真為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場,以決雌雄?”懿曰:“吾奉旨堅守,不可輕動。”正議間,忽報魏延將著元帥前日所失金盔,前來罵戰。眾將忿怒,俱欲出戰。懿笑曰:“聖人云:小不忍則亂大謀。但堅守為上。”諸將依令不出。魏延辱罵良久方回。孔明見司馬懿不肯出戰,乃密令馬岱造成木柵,營中掘下深塹,多積乾柴引火之物;周圍山上,多用柴草虛搭窩鋪,內外皆伏地雷。置備停當,孔明附耳囑之曰:“可將葫蘆谷後路塞斷,暗伏兵於谷中。若司馬懿追到,任他入谷,便將地雷乾柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶於谷口,夜設七盞明燈于山上,以為暗號。馬岱受計引兵而去。孔明又喚魏延分付曰:“汝可引五百兵去魏寨討戰,務要誘司馬懿出戰。不可取勝,只可詐敗。懿必追趕,汝卻望七星旗處而入;若是夜間,則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內,吾自有擒之之計。”魏延受計,引兵而去。孔明又喚高翔分付曰:“汝將木牛流馬或二三十為一群,或四五十為一群,各裝米糧,于山路往來行走。如魏兵搶去,便是汝之功。”高翔領計,驅駕木牛流馬去了。孔明將祁山兵一一調去,只推屯田;分付:“如別兵來戰,只許詐敗;若司馬懿自來,方併力只攻渭南,斷其歸路。”孔明分撥已畢,自引一軍近上方谷下營。

且說夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿曰:“今蜀兵四散結營,各處屯田,以為久計;若不趁此時除之,縱令安居日久,深根固蒂,難以搖動。”懿曰:“此必又是孔明之計。”二人曰:“都督若如此疑慮,寇敵何時得滅?我兄弟二人,當奮力決一死戰,以報國恩。”懿曰:“既如此,汝二人可分頭出戰。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去訖。懿坐待回音。

卻說夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路,正行之間,忽見蜀兵驅木牛流馬而來。二人一齊殺將過去,蜀兵大敗奔走,木牛流馬盡被魏兵搶獲,解送司馬懿營中。次日又劫擄得人馬百餘。亦解赴大寨。懿將解到蜀兵,詰審虛實。蜀兵告曰:“孔明只料都督堅守不出,盡命我等四散屯田,以為久計。不想卻被擒獲。”懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰:“何不殺之?”懿曰:“量此小卒,殺之無益。放歸本寨,令說魏將寬厚仁慈,釋彼戰心:此呂蒙取荊州之計也。“遂傳令今後凡有擒到蜀兵,俱當善遣之。仍重賞有功將吏。諸將皆聽令而去。

卻說孔明令高翔佯作運糧,驅駕木牛流馬,往來於上方谷內;夏侯惠等不時截殺,半月之間,連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗,心中歡喜。一日,又擒到蜀兵數十人。懿喚至帳下問曰:“孔明今在何處?”眾告曰:“諸葛丞相不在祁山,在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯於上方谷。”懿備細問了,即將眾人放去;乃喚諸將分付曰:“孔明今不在祁山,在上方谷安營。汝等於明日,可一齊併力攻取祁山大寨。吾自引兵來接應。”眾將領命,各各準備出戰。司馬師曰:“父親何故反欲攻其後?”懿曰:“祁山乃蜀人之根本,若見我兵攻之,各營必盡來救;我卻取上方谷燒其糧草,使彼首尾不接:必大敗也。”司馬師拜服。懿即發兵起行,令張虎、樂綝各引五千兵,在後救應。且說孔明正在山上,望見魏兵或三五千一行,或一二千一行,隊伍紛紛,前後顧盼,料必來取祁山大寨,乃密傳令眾將:“若司馬懿自來,汝等便往劫魏寨,奪了渭南。”眾將各各聽令。卻說魏兵皆奔祁山寨來,蜀兵四下一齊吶喊奔走,虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨,便引二子並中軍護衛人馬,殺奔上方谷來。魏延在谷口,只盼司馬懿到來;忽見一枝魏兵殺到,延縱馬向前視之,正是司馬懿。延大喝曰:“司馬懿休走!”舞刀相迎。懿挺槍接戰。不上三合,延撥回馬便走,懿隨後趕來。延只望七星旗處而走。懿見魏延只一人,軍馬又少,放心追之;令司馬師在左,司馬昭在右,懿自居中,一齊攻殺將來。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口,先令人入谷中哨探。回報谷內並無伏兵,山上皆是草房。懿曰:“此必是積糧之所也。”遂大驅士馬,盡入谷中。懿忽見草房上儘是乾柴,前面魏延已不見了。懿心疑,謂二子曰:“倘有兵截斷谷口,如之奈何?”言未已,只聽得喊聲大震,山上一齊丟下火把來,燒斷谷口。魏兵奔逃無路。山上火箭射下,地雷一齊突出,草房內乾柴都著,刮刮雜雜,火勢沖天。司馬懿驚得手足無措,乃下馬抱二子大哭曰:“我父子三人皆死於此處矣!”正哭之間,忽然狂風大作,黑氣漫空,一聲霹靂響處,驟雨傾盆。滿谷之火,盡皆澆滅:地雷不震,火器無功。司馬懿大喜曰:“不就此時殺出,更待何時!”即引兵奮力衝殺。張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。馬岱軍少,不敢追趕。司馬懿父子與張虎、樂綝合兵一處,同歸渭南大寨,不想寨柵已被蜀兵奪了。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵接戰。司馬懿等引兵殺到,蜀兵退去。懿燒斷浮橋,據住北岸。

司馬懿

司馬懿且說魏兵在祁山攻打蜀寨,聽知司馬懿大敗,失了渭南營寨,軍心慌亂;急退時,四面蜀兵衝殺將來,魏兵大敗,十傷八九,死者無數,餘眾奔過渭北逃生。孔明在山上見魏延誘司馬懿入谷,一霎時火光大起,心中甚喜,以為司馬懿此番必死。不期天降大雨,火不能著,哨馬報說司馬懿父子俱逃去了。孔明嘆曰:“謀事在人,成事在天。不可強也!”後人有詩嘆曰:“谷口風狂烈焰飄,何期驟雨降青霄。武侯妙計如能就,安得山河屬晉朝!”

卻說司馬懿在渭北寨內傳令曰:“渭南寨柵,今已失了。諸將如再言出戰者斬。”眾將聽令,據守不出。郭淮入告曰:“近日孔明引兵巡哨,必將擇地安營。”懿曰:“孔明若出武功,依山而東,我等皆危矣;若出渭南,西止五丈原,方無事也。”令人探之,回報果屯五丈原。司馬懿以手加額曰:“大魏皇帝之洪福也!”遂令諸將:“堅守勿出,彼久必自變。”

且說孔明自引一軍屯於五丈原,累令人搦戰,魏兵只不出。孔明乃取巾幗並婦人縞素之服,盛於大盒之內,修書一封,遣人送至魏寨。諸將不敢隱蔽,引來使入見司馬懿。懿對眾啟盒視之,內有巾幗婦人之衣,並書一封。懿拆視其書,略曰:“仲達既為大將,統領中原之眾,不思披堅執銳,以決雌雄,乃甘窟守土巢,謹避刀箭,與婦人又何異哉!今遣人送巾幗素衣至,如不出戰,可再拜而受之。倘恥心未泯,猶有男子胸襟,早與批回,依期赴敵。”司馬懿看畢,心中大怒,乃佯笑曰:“孔明視我為婦人耶!”即受之,令重待來使。懿問曰:“孔明寢食及事之煩簡若何?”使者曰:“丞相夙興夜寐,罰二十以上皆親覽焉。所啖之食,日不過數升。”懿顧謂諸將曰:“孔明食少事煩,其能久乎?”

使者辭去,回到五丈原,見了孔明,具說:“司馬懿受了巾幗女衣,看了書札,並不嗔怒,只問丞相寢食及事之煩簡,絕不提起軍旅之事。某如此應對,彼言:食少事煩,豈能長久?”孔明嘆曰:“彼深知我也!”主簿楊顒諫曰:“某見丞相常自校簿書,竊以為不必。夫為治有體,上下不可相侵。譬之治家之道,必使仆執耕,婢典爨,私業無曠,所求皆足,其家主從容自在,高枕飲食而已。若皆身親其事,將形疲神困,終無一成。豈其智之不如婢僕哉?失為家主之道也。是故古人稱:坐而論道,謂之三公;作而行之,謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘,而不問橫道死人;陳平不知錢穀之數,曰:自有主者。今丞相親理細事,汗流終日豈不勞乎?司馬懿之言,真至言也。”孔明泣曰:“吾非不知。但受先帝託孤之重,惟恐他人不似我盡心也!”眾皆垂淚。自此孔明自覺神思不寧。諸將因此未敢進兵。卻說魏將皆知孔明以巾幗女衣辱司馬懿,懿受之不戰。眾將不忿,入帳告曰:“我等皆大國名將,安忍受蜀人如此之辱!即請出戰,以決雌雄。”懿曰:“吾非不敢出戰而甘心受辱也。奈天子明詔,令堅守勿動。今若輕出,有違君命矣。”眾將俱忿怒不平。懿曰:“汝等既要出戰,待我奏準天子,同力赴敵,何如?”眾皆允諾。懿乃寫表遣使,直至合淝軍前,奏聞魏主曹睿。睿拆表覽之。表略曰:“臣才薄任重,伏蒙明旨,令臣堅守不戰,以待蜀人之自敝;奈今諸葛亮遺臣以巾幗,待臣如婦人,恥辱至甚!臣謹先達聖聰:旦夕將效死一戰,以報朝廷之恩,以雪三軍之恥。臣不勝激切之至!”

睿覽訖,乃謂多官曰:“司馬懿堅守不出,今何故又上表求戰?”衛尉辛毗曰:“司馬懿本無戰心,必因諸葛亮恥辱,眾將忿怒之故,特上此表,欲更乞明旨,以遏諸將之心耳。”睿然其言,即令辛毗持節至渭北寨傳諭,令勿出戰。司馬懿接詔入帳,辛毗宣諭曰:“如再有敢言出戰者,即以違旨論。”眾將只得奉詔。懿暗謂辛毗曰:“公真知我心也!”於是令軍中傳說:魏主命辛毗持節,傳諭司馬懿勿得出戰。蜀將聞知此事,報與孔明。孔明笑曰:“此乃司馬懿安三軍之法也。”姜維曰:“丞相何以知之?”孔明曰:“彼本無戰心;所以請戰者,以示武於眾耳。豈不聞:將在外,君命有所不受。安有千里而請戰者乎?此乃司馬懿因將士忿怒,故借曹睿之意,以制眾人。今又播傳此言,欲懈我軍心也。”

正論間,忽報費禕到。孔明請入問之,禕曰:“魏主曹睿聞東吳三路進兵,乃自引大軍至合淝,令滿寵、田豫、劉劭分兵三路迎敵。滿寵設計盡燒東吳糧草戰具,吳兵多病。陸遜上表於吳王,約會前後夾攻,不意齎表人中途被魏兵所獲,因此機關泄漏,吳兵無功而退。”孔明聽知此信,長嘆一聲,不覺昏倒於地;眾將急救,半晌方蘇。孔明嘆曰:“吾心昏亂,舊病復發,恐不能生矣!”

是夜,孔明扶病出帳,仰觀天文,十分驚慌;入帳謂姜維曰:“吾命在旦夕矣!”維曰:“丞相何出此言?”孔明曰:“吾見三台星中,客星倍明,主星幽隱,相輔列曜,其光昏暗:天象如此,吾命可知!”維曰:“天象雖則如此,丞相何不用祈禳之法挽回之?”孔明曰:“吾素諳祈禳之法,但未知天意若何。汝可引甲士四十九人,各執皂旗,穿皂衣,環繞帳外;我自於帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅,吾壽可增一紀;如燈滅,吾必死矣。閒雜人等,休教放入。凡一應需用之物,只令二小童搬運。”姜維領命,自去準備。

時值八月中秋,是夜銀河耿耿,玉露零零,旌旗不動,刁斗無聲。姜維在帳外引四十九人守護。孔明自於帳中設香花祭物,地上分布七盞大燈,外布四十九盞小燈,內安本命燈一盞。孔明拜祝曰:“亮生於亂世,甘老林泉;承昭烈皇帝三顧之恩,託孤之重,不敢不竭犬馬之勞,誓討國賊。不意將星欲墜,陽壽將終。謹書尺素,上告穹蒼:伏望天慈,俯垂鑒聽,曲延臣算,使得上報君恩,下救民命,克復舊物,永延漢祀。非敢妄祈,實由情切。”拜祝畢,就帳中俯伏待旦。次日,扶病理事,吐血不止。日則計議軍機,夜則步罡踏斗。

卻說司馬懿在營中堅守,忽一夜仰觀天文,大喜,謂夏侯霸曰:“吾見將星失位,孔明必然有病,不久便死。你可引一千軍去五丈原哨探。若蜀人攘亂,不出接戰,孔明必然患病矣。吾當乘勢擊之。”霸引兵而去。孔明在帳中祈禳已及六夜,見主燈明亮,心中甚喜。姜維入帳,正見孔明披髮仗劍,踏罡步斗,壓鎮將星。忽聽得寨外吶喊,方欲令人出問,魏延飛步入告曰:“魏兵至矣!”延腳步急,竟將主燈撲滅。孔明棄劍而嘆曰!“死生有命,不可得而禳也!”魏延惶恐,伏地請罪;姜維忿怒,拔劍欲殺魏延。正是:萬事不由人做主,一心難與命爭衡。

未知魏延性命如何,且看下文分解。

賞析

“出師未捷身先死長使英雄淚滿襟。”

這是杜甫在《蜀相》一書中寫下的兩句話,自然,杜甫生活在唐朝,對於演義中的諸葛亮並沒有太大認識,他這《蜀相》自然說的是歷史上的諸葛亮,然而,這兩句話卻正是為了演義中的諸葛亮形象奠定了基礎,便就是悲劇英雄。

悲劇與英雄並不常常被人喜歡,有人喜歡喜劇,有些喜歡小人物主角。實際上,我們也有太過的悲劇與太多的英雄了,甚至有人覺得悲劇實在太多了,悲劇英雄實在太多了。真的多嗎?其實細細尋找,喜劇,悲劇,兩者並沒有太大的數量差距,之所以給人那種太多的感覺,完全是因為悲劇,悲劇中的英雄給人的印象太深了。

是的,悲劇英雄容易給人留下深刻的印象,小說為什麼能被讀者喜歡,關鍵在於他是否能引起讀者的共鳴,能否讓讀者留下深刻的印象。而悲劇英雄便是能引起讀者共鳴,給讀者留下深刻印象的典型。為什麼悲劇能做到這點呢,關鍵就在於悲劇英雄人生的跌盪起伏,讓人有深刻的共鳴。

人生在世,不如意之事十之八九,縱使權貴如皇帝,貌美如潘安,豪富可敵國,心裡還是會有幾分遺憾,年紀越大,那份遺憾越重,總是事事平安者,也有少時夢想未能實現之缺憾,而這一點,正可以與書中的悲劇英雄結合起來,形成強有力的共鳴。而相對的,喜劇雖也可在談笑中提點人生,但是總少了幾份人生棒喝,尤其是那些童話般的英雄喜劇,更是如此,因為結局總是皆大歡喜,之前情節即便再過跌盪,也只是為主角最終的好事做一鋪墊而已,要是情節太過曲折,更是流於太假了。自然,作為成人童話或者勵志故事,卻是再好不過。而以小人物為主角的小說,雖然可以與大多數同是小人物的讀者引起共鳴,但是情節卻又少起伏,若是情節太過起伏的話,那經過這么精彩人生的主角還能稱之為小人物嗎?究其說來,這也是悲劇英雄能深入人心的一大要素。

當然,真要想寫出深入人心的悲劇英雄,也不是那么容易的,就拿諸葛亮來說吧。

諸葛亮的出場很遲,三十多回,近四十回的時候才出場,全書都過了近三分之一了,尤其之前的篇幅也有許多形象鮮明的人物,在前三國人物的介紹中都談到了,比如曹操,劉備,關羽,呂布,這些人物在歷史上本就是這個時期的英雄,演義中又將這幾人在前三國的形象或多或少加深了幾分,要突破這些前三國的英雄人物。談何容易。

但是,諸葛亮卻做到了。從他亮相開始,他就成為了演義中獨一無二的主角,別說劉備曹操,便是戲份頗重的關羽,也被他拋得遠遠的。自然,這是在作者的妙筆之下。

諸葛亮未出場,就開始了造星運動,從第三十五章司馬徽提到臥龍到第三十八章劉備三顧諸葛亮正式登場,整整四章為諸葛亮的出場做鋪墊,便是徐庶在其中章節的登場實際上也只是扮演再度推薦諸葛亮的角色。(不過徐庶在歷史中好象也是扮演這個角色。)之後三顧更是將其推到了頂峰,這樣的登場,之前之後沒有一個角色可以相提並論,劉備關羽曹操孫堅孫策孫權司馬懿呂布,沒有一個角色有如此華麗的登場。單就這樣的登場,便可以將大部分的讀者的眼球吸引過來,這樣的人物,怎么能不吸引住別人的注意。

單單只有登場自然不行,假如之後的情節安排不好,反而弄巧成拙。但是在之後很長一段時間內,諸葛亮只有隆中對與江東說服孫權兩點在歷史上值得一書,那應該如此是好呢?

這是演義,自然可以由作者來添寫,諸葛亮登場之後,很快就用幾場火戰不單贏得了劉備手下眾將的信任,也引得了讀者的信任,之後更是所向披靡,到處都是他的身影,而演義中其中的幾招我們都介紹過了。

其一者:奪人功績,這奪人功績也要有選擇性的,比如曹操那邊奪不了,曹操打下了關中,總不能把這個事跡挪到敵營中的諸葛亮身上去吧。所以要奪的也自然是奪自己陣營中的,比如劉備就是被大奪特奪,在演義中諸葛亮出現後,劉備基本上沒什麼事可做了,唯一的印象只怕就是“軍師,計將安出?”剩下的我們只需要看諸葛亮怎么布置便可以了。在劉備死前,這招用的頗為頻繁,這也是無奈之舉,劉備死前諸葛亮的記載不多,又多是政務,演義讀者誰有興趣看諸葛亮去研究那些繁瑣的政務啊。

其二者:對照強者,說起來這也是變相的奪人功績,奪人功績也未必要用直接的辦法,用間接的辦法也可以,而這都是找那些公認的強者,如曹操周瑜司馬懿。如去江東,歷史上諸葛亮去了江東說服了孫權就回來了,但是演義中就可以安排諸葛亮留在孫權軍中,這安排是為了什麼?自然是為了赤壁一戰。儘管在演義中指揮赤壁江東大軍的還是周瑜,但是演義中安排諸葛亮在其中,處處領先周瑜一招,更是每每猜中周瑜心事,這樣一來就讓人留下一個印象,周瑜都能做到,超過周瑜的諸葛亮更能做到。之後更是用借東風將眾人的焦點集中在諸葛亮身上,假如聽過說書先生的肯定注意到對借東風重要性的渲染,為何,這是諸葛亮做的。之後三氣周瑜只是負產品而已。其實便是曹操在對諸葛亮的時候也是狼狽不堪,只是曹操這種情形也比較多,反沒有周瑜那么引人注意了,便是司馬懿也是如此。這是小說的慣用手法。

其三者:料事如神:料事如神這一點在演義中的諸多軍師中都有此特色,但是以諸葛亮最為鮮明,每事都能料中,無論敵方已方,無論好事壞事,無論對手如何變幻,總是在諸葛亮計算之中,所以每次都能成功,甚至每每有夜觀天象之說,唯一的缺陷就是料中但是來不及補救。這也是魯迅稱“諸葛亮多智近乎妖”的原因了。當然,這也本是演義中對軍師人物的通常寫法了。

其四者:以小現大。諸葛亮在歷史上的記載並不是很多,尤其是前期,而且蜀漢的記載又不詳細,但是在演義中卻給了作者很好的發揮空間,可以將這個沒有記載,記載不詳細的功績加在諸葛亮身上,這總比改歷史好些。這招其實倒也不希奇,在關羽身上已經用過了,過五關斬六將便是。在諸葛亮身上只是多加了幾條,比如奪荊南四郡,諸葛亮率軍入蜀,七擒七縱,這在歷史中記載得都很不詳細,但是在演義中便可以大書特書其諸葛亮的功績了,不過這類也算不得什麼,小說嘛,總是要給人發揮空間的,給點想像空白就發揮,這是作者的一向作風。

正是有這四點,神奇的諸葛亮形象在我們心中誕生了。可是,若演義到這裡就喜劇結尾,那諸葛亮在我們心中只是個戰無不勝的神話人物,但是形象卻不高大,至多也就是徐茂公那種等級,根本稱不得英雄,更不用說悲劇英雄。

只有五丈原的諸葛亮,才是完整的諸葛亮,才是我們心目中的英雄。

這一切自然從託孤開始,劉備身死,託孤於諸葛亮,這是三顧的延續,也是另一個三顧,只是,之前的三顧,諸葛亮出山,以布衣輔佐劉備,笑傲天下,可如今的託孤,諸葛亮已是一朝丞相,可當年邀其出山的英雄,今日只能在病榻之上了。

“臣安敢不竭股肱之力,盡忠貞之節,繼之以死乎?”

知遇之恩,以忠相報,以死相報,這一“死”字,或許便為諸葛亮的後段演義定下了基調。

劉備死前的諸葛亮,雖然有時也會感傷,但多得是意氣奮發,劉備死後的諸葛亮,雖然也有意氣奮發之時,但更多的是壯士未酬的傷懷,演義已經悄悄的將故事的基調指向一個悲劇,一種傷懷。

所以,儘管還有之前的諸多招數,雖然諸葛亮依舊還是料事如神,雖然諸葛亮還是每戰必勝,但是,我們更多的看到的是這樣的場景。

七擒七縱,雖是威風,諸葛亮見火燒藤甲卻是傷心落淚。“吾雖有功於社稷,必損壽矣!”

大勝歸來,回來遇到陰魂擋路,諸葛亮取饅頭祭奠祭文,痛感三軍。

七擒七縱此時,諸葛亮還是頗為順利,但是在之後,便屢事不順了。六出祁山,乃是諸葛亮最後的日子,也是其悲劇英雄的定稿,我們將看到一個掙扎著對抗天命的英雄。

一出祁山,誤用馬謖失街亭,揮淚斬之。

二出祁山,趙雲病死,“子龍身故,國家損一棟樑,吾去一臂也!”

三出祁山,張苞病死,孔明得知後吐血得病,不得不班師。

四出祁山,大勝之餘,卻得後方奸臣作祟,引得後主令孔明班師。

五出祁山,又是李嚴弄事,不得不班師回朝。

雖然這都是演義虛構出來的,但是這其中那種種憾事,卻為諸葛亮的事業做下了基調,便是最終將會失敗,但是,演義正是要寫的是一個面對失敗的前景,不停的掙扎,與天命對抗的英雄。

好了,到了六出祁山,我們可以看到大結局了。

一開始,就有一個灰暗的開局,關興病死,演義中不停的安排一個個諸葛亮親近之人的病死,莫不是就在為諸葛亮之死作準備呢?

出師還是順利的,在演義中,諸葛亮的計謀依舊是無敵的,在本回中,更是引來了高潮,司馬懿這個一直對諸葛亮作對的大反派落入了陷阱,要被燒死在谷中了,相信第一次看演義的人,都會心中一喜,司馬懿一去,誰還能擋諸葛武侯,恢復中原,再興漢室,終於可期了。

但是,高興的太早了,天雨,或者是天意撲滅了火器,演義中安排這一情節,是想說明天意不亡司馬懿?諸葛亮此番還是失敗?還是在顯示人終不能勝天嗎?

人可以勝天嗎?至少我們都希望能看到諸葛亮可以勝天,所以在看到諸葛亮逆天改命,第七日主燈尚明時,心中肯定欣喜異常吧!至少我當時是這樣的。

但是人終不可勝天,演義的基調是如此,所以,諸葛亮就成為了演義作者手中的祭品,為的就是證明這一天嗎?

或許不是,或許作者只是想展現一個真實的諸葛亮,一個鞠躬盡瘁,死而後已,敢於與天意對抗的諸葛亮,一個悲劇英雄罷了。

星墜五丈原,諸葛亮走了,走的是那么簡單,演義中如此記載。

孔明不答。眾將近前視之,已薨矣。

時建興十二年秋八月二十三日也,壽五十四歲。

英雄的走,也只是記載下日期與年齡而已。只是英雄的走,把演義的魂帶走了大半了罷。

“出師未捷身先死長使英雄淚滿襟。”

回評

毛宗崗批語

二出祁山之前,有魏侵吳、吳破魏之事。六出祁山之時,又有吳侵魏、魏破吳之事。猶是吳也,御魏則勝,攻魏則不勝,何也?曰:無討賊之志也。魏之侵吳,司馬懿在焉;乃曹休一,敗而司馬懿引歸,為慮武侯之將伐魏也。吳之侵魏,陸遜在焉;乃諸葛瑾一敗,而陸遜亦引歸,此豈亦慮武侯之將伐吳乎?本無所慮,而一敗輒退,使武侯之倚賴於吳者,竟成畫餅。悲夫!

武侯一生,用火攻者凡五。有燒之而不必殺之者,如博望之燒,不必殺夏侯惇;新野之燒,不必殺曹仁;赤壁之燒,不必殺曹操是也。有燒之而必欲殺之者,如盤蛇谷之燒,必欲殺藤甲兵;上方谷之燒,必欲殺司馬懿是也。乃不欲殺之,則果無一人之見殺;必欲殺之,則獨有一事之不同,何也?人曰:天之助魏。予曰:非天之助魏而天之助晉也。天為助晉而雨,則不惟不助魏,乃正所以滅魏歟?

或謂武侯知曹操之不死,而特使關公釋之;知陸遜之不死,而特使黃承彥救之。若獨於司馬氏三人,而不能預知其不死,是不智也;知其不死而必欲置之於死,是逆天也。予曰:不然。華容之役,不遣別將,或以為孔明咎矣;魚腹之役,不報猇亭,或又以為孔明咎矣:以為人之縱之,而非天下縱之也。唯至於上方谷之事,而殫慮竭能,盡其人力,然而人不縱之,而天終縱之。夫然後天下後世,不得以謀事之不忠咎武侯,而武侯亦得告無憾於先帝耳。

因糧於敵之計,善矣。而敵之糧不可常恃,則因糧不若運糧之善也。木牛流馬之輓輸,善矣。而我之糧又未可常繼,則運糧又不若屯田之善也。屯田而轉餉不勞,蜀之兵便,而蜀之民亦便矣。三分其田,而軍屯其一,民屯其二,兵不妨民,民不苦兵。不獨蜀之民便,而魏之民亦便矣。後之有事於遠征者,武侯屯田渭濱之法,其何可以不講乎?

司馬懿克日而擒孟達,未嘗受詔於曹丕;受巾幗而不戰,何獨受詔於曹睿!知其軍中請詔之詐,而臨行所受之詔,亦必其密啟之魏主,而求其賜之者也。為將之道,貴於隨機應變,便宜行事。豈有既出師以後,而為將者復以欲戰之謀,千里而請命者哉?則又豈有未出師以前,而為上者主一不戰之說,先期而預定者哉?由其後之非真,益可悟其前之是假。

《詩》之刺尹氏者曰:“誰秉國鈞,不自為政。”蓋言大臣誤天子,而大臣所用者誤大臣也。武侯之自校簿書,殆鑒諸此矣。托馬謖而馬謖失之,釋苟安而苟安負之,任李嚴而李嚴又背之,其猶敢以弗躬弗親而取咎歟?故處陳平、丙吉之世,可以不為武侯;而當武侯之時,不得復為陳平、丙吉。

天下豈有壽而可借者哉?若壽而可借,則死亦可詛也。武侯祝之,仲達何必不詛之?武侯自祝之,何不取仲達而詛之也?天下豈有星而可救者哉?若星可救,則雨亦可止也。風將借之,雨獨不能止之。陳倉之雨,既知之而預備之;上方谷之雨,何以不知之,而勿止之也?然則武侯之祝壽而禳星者,毋乃愚乎?曰:武侯非為己請命,而為漢請命耳。忠臣之事君,如孝子之事父母,知其親之將殞,而不復為之求醫,不復為之問卜者,必非人情。然則武侯之披髮步罡,與《金滕》之秉圭植璧,一而已矣。

李贄總評

孔明定非王道中人勿論其他,即謀害魏延一事,豈正人所為?如魏延有罪,不妨明正其罪,何與司馬父子一等視之也?此時驟雨大注,不惟救司馬父子,實救魏延也。若夫“謀事在人,成事在天”八個字,乃孔明羞慚無聊之語耳,豈真格言哉?

誰雲孔明胸中有定見哉?不惟國事不識天時,亦且身事不知天命。禱星祈命,豈有識者之所為哉?

鍾敬伯總評

三馬不死,當是殺運未除,夭亦失仁愛本心。即篡弒無論,稱晉後何曾立得朝廷,徒令一中原腥臊耳。老天奚為佑之哉!