回目

屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍

簡介

操從程昱計誘關公出下邳城廝殺,圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拚死有三罪,降操有三利;關公亦有三約,操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。

操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚,關公待二位嫂甚恭。

關公見帝,帝呼為:“美髯公。”

操贈關公錦戰袍,紗錦作囊護髯,又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。

備勸袁紹出兵攻許都,紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良;致袁紹欲斬玄德。

正文

《三國演義》第二十五回

《三國演義》第二十五回卻說程昱獻計曰:“雲長有萬人之敵,非智謀不能取之。今可即差劉備手下投降之兵,入下邳,見關公,只說是逃回的,伏於城中為內應;卻引關公出戰,詐敗佯輸,誘入他處,以精兵截其歸路,然後說之可也。”操聽其謀,即令徐州降兵數十,徑投下邳來降關公。關公以為舊兵,留而不疑。

次日,夏侯惇為先鋒,領兵五千來搦戰。關公不出,惇即使人於城下辱罵。關公大怒,引三千人馬出城,與夏侯惇交戰。約戰十餘合,惇撥回馬走。關公趕來,惇且戰且走。關公約趕二十里,恐下邳有失,提兵便回。只聽得一聲炮響,左有徐晃,右有許褚,兩隊軍截住去路,關公奪路而走,兩邊伏兵排下硬弩百張,箭如飛蝗。關公不得過,勒兵再回,徐晃、許褚接住交戰。關公奮力殺退二人,引軍欲回下邳,夏侯惇又截住廝殺。公戰至日晚,無路可歸,只得到一座土山,引兵屯于山頭,權且少歇。曹兵團團將土山圍住。關公于山上遙望下邳城中火光沖天,卻是那詐降兵卒偷開城門,曹操自提大軍殺入城中,只教舉火以惑關公之心。關公見下邳火起,心中驚惶,連夜幾番衝下山來,皆被亂箭射回。

捱到天曉,再欲整頓下山衝突,忽見一人跑馬上山來,視之乃張遼也。關公迎謂曰:“文遠欲來相敵耶?”遼曰:“非也。想故人舊日之情,特來相見。”遂棄刀下馬,與關公敘禮畢,坐于山頂。公曰:“文遠莫非說關某乎?”遼曰:“不然。昔日蒙兄救弟,今日弟安得不救兄?”公曰:“然則文遠將欲助我乎?”遼曰:“亦非也。”公曰:“既不助我,來此何乾?”遼曰:“玄德不知存亡,翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳,軍民盡無傷害,差人護衛玄德家眷,不許驚憂。如此相待,弟特來報兄。”關公怒曰:“此言特說我也。吾今雖處絕地,視死如歸。汝當速去,吾即下山迎戰。”張遼大笑曰:“兄此言豈不為天下笑乎?”公曰:“吾仗忠義而死,安得為天下笑?”遼曰:“兄今即死,其罪有三。”公曰:“汝且說我那三罪?”遼曰:“當初劉使君與兄結義之時,誓同生死;今使君方敗,而兄即戰死,倘使君復出,欲求兄相助,而不可復得,豈不負當年之盟誓乎?其罪一也。劉使君以家眷付託於兄,兄今戰死,二夫人無所依賴,負卻使君依託之重。其罪二也。兄武藝超群,兼通經史,不思共使君匡扶漢室,徒欲赴湯蹈火,以成匹夫之勇,安得為義?其罪三也。兄有此三罪,弟不得不告。”

公沉吟曰:“汝說我有三罪,欲我如何?”遼曰:“今四面皆曹公之兵,兄若不降,則必死;徒死無益,不若且降曹公;卻打聽劉使君音信,如知何處,即往投之。一者可以保二夫人,二者不背桃園之約,三者可留有用之身:有此三便,兄宜詳之。”公曰:“兄言三便,吾有三約。若丞相能從,我即當卸甲;如其不允,吾寧受三罪而死。”遼曰:“丞相寬洪大量,何所不容。願聞三事。”公曰:“一者,吾與皇叔設誓,共扶漢室,吾今只降漢帝,不降曹操;二者,二嫂處請給皇叔俸祿養贍,一應上下人等,皆不許到門;三者,但知劉皇叔去向,不管千里萬里,便當辭去:三者缺一,斷不肯降。望文遠急急回報。”張遼應諾,遂上馬,回見曹操,先說降漢不降曹之事。操笑曰:“吾為漢相,漢即吾也。此可從之。”遼又言:“二夫人慾請皇叔俸給,並上下人等不許到門。”操曰:“吾於皇叔俸內,更加倍與之。至於嚴禁內外,乃是家法,又何疑焉!”遼又曰:“但知玄德信息,雖遠必往。”操搖首曰:“然則吾養雲長何用?此事卻難從。”遼曰:“豈不聞豫讓眾人國士之論乎?劉玄德待雲長不過恩厚耳。丞相更施厚恩以結其心,何憂雲長之不服也?”操曰:“文遠之言甚當,吾願從此三事。”張遼再往山上回報關公。關公曰:“雖然如此,暫請丞相退軍,容我入城見二嫂,告知其事,然後投降。”張遼再回,以此言報曹操。操即傳令,退軍三十里。荀彧曰:“不可,恐有詐。”操曰:“雲長義士,必不失信。”遂引軍退。關公引兵入下邳,見人民安妥不動,竟到府中。來見二嫂。甘、糜二夫人聽得關公到來,急出迎之。公拜於階下曰:“使二嫂受驚,某之罪也。”二夫人曰:“皇叔今在何處?”公曰:“不知去向。”二夫人曰:“二叔今將若何?”公曰:“關某出城死戰,被困土山,張遼勸我投降,我以三事相約。曹操已皆允從,故特退兵,放我入城。我不曾得嫂嫂主意,未敢擅便。”二夫人問:“那三事?”關公將上項三事,備述一遍。甘夫人曰:“昨日曹軍入城,我等皆以為必死;誰想毫髮不動,一軍不敢入門。叔叔既已領諾,何必問我二人?只恐日後曹操不容叔叔去尋皇叔。”公曰:“嫂嫂放心,關某自有主張。”二夫人曰:“叔叔自家裁處,凡事不必問俺女流。”

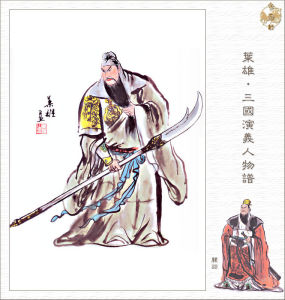

關羽

關羽關公辭退,遂引數十騎來見曹操。操自出轅門相接。關公下馬入拜,操慌忙答禮。關公曰:“敗兵之將,深荷不殺之恩。”操曰:“素慕雲長忠義,今日幸得相見,足慰平生之望。”關公曰:“文遠代稟三事,蒙丞相應允,諒不食言。”操曰:“吾言既出,安敢失信。”關公曰:“關某若知皇叔所在,雖蹈水火、必往從之。此時恐不及拜辭,伏乞見原。”操曰:“玄德若在,必從公去;但恐亂軍中亡矣。公且寬心,尚容緝聽。”關公拜謝。操設宴相待。次日班師還許昌。關公收拾車仗,請二嫂上車,親自護車而行。於路安歇館驛,操欲亂其君臣之禮,使關公與二嫂共處一室。關公乃秉燭立於戶外,自夜達旦,毫無倦色。操見公如此,愈加敬服。既到許昌,操撥一府與關公居住。關公分一宅為兩院,內門撥老軍十人把守,關公自居外宅。

操引關公朝見獻帝,帝命為偏將軍。公謝恩歸宅。操次日設大宴,會眾謀臣武士,以客禮待關公,延之上座;又備綾錦及金銀器皿相送。關公都送與二嫂收貯。關公自到許昌,操待之甚厚:小宴三日,大宴五日;又送美女十人,使侍關公。關公盡送入內門,令伏侍二嫂。卻又三日一次於內門外躬身施禮,動問二嫂安否。二夫人回問皇叔之事畢,曰“叔叔自便”,關公方敢退回。操聞之,又嘆服關公不已。

一日,操見關公所穿綠錦戰袍已舊,即度其身品,取異錦作戰袍一領相贈。關公受之,穿於衣底,上仍用舊袍罩之。操笑曰:“雲長何如此之儉乎?”公曰:“某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜,某穿之如見兄面,不敢以丞相之新賜而忘兄長之舊賜,故穿於上。”操嘆曰:“真義士也!”然口雖稱羨,心實不悅。一日,關公在府,忽報:“內院二夫人哭倒於地,不知為何,請將軍速入。”關公乃整衣跪於內門外,問二嫂為何悲泣。甘夫人曰:“我夜夢皇叔身陷於土坑之內,覺來與糜夫人論之,想在九泉之下矣!是以相哭。”關公曰:“夢寐之事,不可憑信,此是嫂嫂想念之故。請勿憂愁。”

正說間,適曹操命使來請關公赴宴。公辭二嫂,往見操。操見公有淚容,問其故。公曰:“二嫂思兄痛哭,不由某心不悲。”操笑而寬解之,頻以酒相勸。公醉,自綽其髯而言曰:“生不能報國家,而背其兄,徒為人也!”操問曰:“雲長髯有數乎?”公曰:“約數百根。每秋月約退三五根。冬月多以皂紗囊裹之,恐其斷也。”操以紗錦作囊,與關公護髯。次日,早朝見帝。帝見關公一紗錦囊垂於胸次,帝問之。關公奏曰:“臣髯頗長,丞相賜囊貯之。”帝令當殿披拂,過於其腹。帝曰:“真美髯公也!”因此人皆呼為“美髯公”。

忽一日,操請關公宴。臨散,送公出府,見公馬瘦,操曰:“公馬因何而瘦?”關公曰:“賤軀頗重,馬不能載,因此常瘦。”操令左右備一馬來。須臾牽至。那馬身如火炭,狀甚雄偉。操指曰:“公識此馬否?”公曰:“莫非呂布所騎赤兔馬乎?”操曰:“然也。”遂並鞍轡送與關公。關公再拜稱謝。操不悅曰:“吾累送美女金帛,公未嘗下拜;今吾贈馬,乃喜而再拜,何賤人而貴畜耶?”關公曰:“吾知此馬日行千里,今幸得之,若知兄長下落,可一日而見面矣。”操愕然而悔。關公辭去。後人有詩嘆曰:“威傾三國著英豪,一宅分居義氣高。奸相枉將虛禮待,豈知關羽不降曹。”操問張遼曰:“吾待雲長不薄,而彼常懷去心,何也?”遼曰:“容某探其情。”次日,往見關公。禮畢,遼曰:“我薦兄在丞相處,不曾落後?”公曰:“深感丞相厚意。只是吾身雖在此,心念皇叔,未嘗去懷。”遼曰:“兄言差矣,處世不分輕重,非丈夫也。玄德待兄,未必過於丞相,兄何故只懷去志?”公曰:“吾固知曹公待吾甚厚。奈吾受劉皇叔厚恩,誓以共死,不可背之。吾終不留此。要必立效以報曹公,然後去耳。”遼曰:“倘玄德已棄世,公何所歸乎?”公曰:“願從於地下。”遼知公終不可留,乃告退,回見曹操,具以實告。操嘆曰:“事主不忘其本,乃天下之義士也!”荀彧曰:“彼言立功方去,若不教彼立功,未必便去。”操然之。卻說玄德在袁紹處,旦夕煩惱。紹曰:“玄德何故常憂?”玄德曰:“二弟不知音耗,妻小陷於曹賊;上不能報國,下不能保家:安得不憂?”紹曰:“吾欲進兵赴許都久矣。方今春暖,正好興兵。”便商議破曹之策。田豐諫曰:“前操攻徐州,許都空虛,不及此時進兵;今徐州已破,操兵方銳,未可輕敵。不如以久持之,待其有隙而後可動也。”紹曰:“待我思之。”因問玄德曰:“田豐勸我固守,何如!”玄德曰:“曹操欺君之賊,明公若不討之,恐失大義於天下。”紹曰:“玄德之言甚善。”遂欲興兵。田豐又諫。紹怒曰:“汝等弄文輕武,使我失大義!”田豐頓首曰:“若不聽臣良言,出師不利。”紹大怒,欲斬之。玄德力勸,乃囚於獄中,沮授見田豐下獄,乃會其宗族,盡散家財,與之訣曰:“吾隨軍而去,勝則威無不加,敗則一身不保矣!”眾皆下淚送之。

紹遣大將顏良作先鋒,進攻白馬。沮授諫曰:“顏良性狹,雖驍勇,不可獨任。”紹曰:“吾之上將,非汝等可料。”大軍進發至黎陽,東郡太守劉延告急許昌。曹操急議興兵抵敵。關公聞知,遂入相府見操曰:“聞丞相起兵,某願為前部。”操曰:“未敢煩將軍。早晚有事,當來相請。”關公乃退。

操引兵十五萬,分三隊而行。於路又連線劉延告急文書,操先提五萬軍親臨白馬,靠土山紥住。遙望山前平川曠野之地,顏良前部精兵十萬,排成陣勢。操駭然,回顧呂布舊將宋憲曰:“吾聞汝乃呂布部下猛將,今可與顏良一戰。”宋憲領諾,綽槍上馬,直出陣前。顏良橫刀立馬於門旗下;見宋憲馬至,良大喝一聲,縱馬來迎。戰不三合,手起刀落,斬宋憲於陣前。曹操大驚曰:“真勇將也!”魏續曰:“殺我同伴,願去報仇!”操許之。續上馬持矛,徑出陣前,大罵顏良。良更不打話,交馬一合,照頭一刀,劈魏續於馬下。操曰:“今誰敢當之?”徐晃應聲而出,與顏良戰二十合,敗歸本陣。諸將栗然。曹操收軍,良亦引軍退去。

操見連斬二將,心中憂悶。程昱曰:“某舉一人可敵顏良。”操問是誰。昱曰:“非關公不可。”操曰:“吾恐他立了功便去。”昱曰:“劉備若在,必投袁紹。今若使雲長破袁紹之兵,紹必疑劉備而殺之矣。備既死,雲長又安往乎?”操大喜,遂差人去請關公。關公即入辭二嫂。二嫂曰:“叔今此去,可打聽皇叔訊息。”關公領諾而出,提青龍刀,上赤兔馬,引從者數人,直至白馬來見曹操。操敘說:“顏良連誅二將,勇不可當,特請雲長商議。”關公曰:“容某觀之。”操置酒相待。忽報顏良搦戰。操引關公上土山觀看。操與關公坐,諸將環立。曹操指山下顏良排的陣勢,旗幟鮮明,槍刀森布,嚴整有威,乃謂關公曰:“河北人馬,如此雄壯!”關公曰:“以吾觀之,如土雞瓦犬耳!”操又指曰:“麾蓋之下,繡袍金甲,持刀立馬者,乃顏良也。”關公舉目一望,謂操曰:“吾觀顏良,如插標賣首耳!”操曰:“未可輕視。”關公起身曰:“某雖不才,願去萬軍中取其首級,來獻丞相。”張遼曰:“軍中無戲言,雲長不可忽也。”關公奮然上馬,倒提青龍刀,跑下山來,鳳目圓睜,蠶眉直豎,直衝彼陣。河北軍如波開浪裂,關公徑奔顏良。顏良正在麾蓋下,見關公衝來,方欲問時,關公赤兔馬快,早已跑到面前;顏良措手不及,被雲長手起一刀,刺於馬下。忽地下馬,割了顏良首級,拴於馬項之下,飛身上馬,提刀出陣,如入無人之境。河北兵將大驚,不戰自亂。曹軍乘勢攻擊,死者不可勝數;馬匹器械,搶奪極多。關公縱馬上山,眾將盡皆稱賀。公獻首級於操前。操曰:“將軍真神人也!”關公曰:“某何足道哉!吾弟張翼德於百萬軍中取上將之頭,如探囊取物耳。”操大驚,回顧左右曰:“今後如遇張翼德,不可輕敵。”令寫於衣袍襟底以記之。

卻說顏良敗軍奔回,半路迎見袁紹,報說被赤面長須使大刀一勇將,匹馬入陣,斬顏良而去,因此大敗。紹驚問曰:“此人是誰?”沮授曰:“此必是劉玄德之弟關雲長也。”紹大怒,指玄德曰:“汝弟斬吾愛將,汝必通謀,留爾何用!”喚刀斧手推出玄德斬之。正是:初見方為座上客,此日幾同階下囚。

未知玄德性命如何,且聽下文分解。

賞析

關羽,我們後世稱之為關公,原本在三國時代他只是名將中的一員,但是隨著時代的前進他的地位也不斷提升,我們稱之為關公只是普通的尊稱而已,其實上他的尊號極多,先說官方給的:北宋是“義勇武安王”後來南宋時期加了幾個定語,總稱“壯繆義勇武安英濟王”;元朝是“顯靈威勇武安英濟王”;明朝是“協天大帝”,“三界伏魔大帝”;清朝屢次加封,已經是“仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德忠義神武關聖大帝”了。而宗教界也不甘示弱,西來的佛教先是將其借為護法神,後來成為伽藍神之一,而本土的道教用關羽更加得心應手,“盪魔真君”這只是簡單的了,實際上北宋起對關羽的加封就是道教策動的。至於民間更不用說了,他的身份不單是評書中衣薄雲天的關公,也不單是廟宇中的關帝君,更不單是過五關斬六將的戰神武聖,也不單是財神,而是一個集忠義為一體,在他們身邊如兄長的關二哥。這種身份給他們極大的親近感。

於是,關羽的地位不要說他的主公劉備,在演義中同被美化的諸葛亮,在他之前稱為“武聖”的姜太公和岳飛,就連儒家的創始人孔子也遠遠不及了。

這還是關羽的身份的關係,雖然論忠論義,超越關羽的不止一人,但是都有其缺陷,如劉備等帝王,其身份天然與平民差著一層,也有著時代的局限,民間只能是尊;而諸葛亮這樣的文臣,雖然是智慧的化身,但是畢竟是文人,和大字不識幾個的平民有些生分,民間對其敬,而孔子也是同樣的道理,而且孔子是一派宗師,象道佛的信徒便不可能對其崇尚,範圍不廣,不能象關羽這樣各階層都影響,至於姜太公歷史差的太久,而三國等評說戲劇的影響關羽的傳奇性遠遠超過了姜太公等人,至於岳飛則是因為清朝對其抗金事跡的敏感。如此一來,關羽的地位就被神化了。

當然,要被神化也要有被神化的資格,關羽在被官方冊封之前在民間已經有很大的影響,而他在民間的影響,歸根到底還是出於他的生平事跡。公允的看,儘管說民間傳說和演義將其美化,但是假若去掉那些被加諸於身的內容,從真實的歷史看,他也並非無能之輩,稱之為名將絲毫不為過,三國當時就認為劉備陣營中關羽為可獨當一面的大將,所謂“名將唯羽”或認為關張兩人乃是萬人敵,離之不遠的兩晉南北朝在稱武將武勇時也常用張關兩人比擬,關羽在最後一次對曹魏進攻戰役中前期水淹七軍,生擒于禁,戰績確實輝煌,可見關羽確實不愧為名將,這是其日後成名的重要要素,但是能成為日後關公的最重要要素是什麼呢?我們就結合演義本章來說說。

本章是關羽正式作為章節主角上場的開始,三國演義作為歷史演義,不象現代型的小說以幾個主角貫穿整個故事情節,但是也是有著主角和配角之分的。最重要的主角則是在前言中所說到的,前半部關羽,後半部諸葛亮。他們是演義主要美化的對象,之外的曹操劉備等人在他們兩之下,而關羽作為前半部主角的最重要特徵便是從這章開始,連續四章以關羽作為主要人物出現,之前無論是曹操,劉備,呂布都沒有這般的待遇,之後也只有諸葛亮一人有連續主要人物出場的機會。即便以關羽本人來說,雖然已經有溫酒斬華雄這般的名篇在前,但是直到這章開始連續四章,也惟有這四章,將關羽的整個忠義偉丈夫的形象展現在讀者眼前,有了這四章,關羽的形象地位已經大致奠定,之後只是添磚加瓦,增加其光彩了。

至於從真實的歷史角度來說,也是從這開始,關羽正式走上歷史舞台,在此之前,關羽只是作為劉備的重要助手而已,但是在曹操陣營的這段短暫時期,關羽光芒四射,斬顏良解白馬之圍,這一戰績也是關羽作為名將的開始。而在歷史上關羽的表現也並不遜色演義中的關羽,即便將斬文丑過五關這些添加而上的內容去除,關羽的形象也是相當出眾的。

“建安五年,曹公東征,先主奔袁紹。曹公擒羽以歸,拜為偏將軍,禮之甚厚。紹遣大將軍顏良攻東郡太守劉延於白馬,曹公使張遼及羽為先鋒擊之。羽望見良麾蓋,策馬剌良於萬眾之中,斬其首還,紹諸將莫能當者,遂解白馬圍。曹公即表封羽為漢壽亭侯。初,曹公壯羽為人,而察其心神無久留之意,謂張遼曰:“卿試以情問之。”既而遼以問羽,羽嘆曰:“吾極知曹公待我厚,然吾受劉將軍厚恩,誓以共死,不可背之。吾終不留,吾要當立效以報曹公乃去。”遼以羽言報曹公,曹公義之。乃羽殺顏良,曹公知其必去,重加賞賜。羽盡封其所賜,拜書告辭,而奔先主於袁軍。左右欲追之,曹公曰:“彼各為其主,勿追也。”

以上是三國志關羽傳關於這段歷史的記述,也是演義這四章的原貌。我們就分幾點說說關羽在歷史和演義的表現。

先說關羽的投降,演義中描寫曹操對關羽敬重無比,甚至為了招降之,答應關羽的三個條件,而且演義為了使曹操對關羽的敬重不太過凸突,特意在溫酒斬華雄一段就加上曹操對關羽的欣賞。不過歷史上的表現關羽可沒這么風光,各段描述都說曹操是擒關羽而回,並沒有這三個投降條件。但是這三個條件倒也並非空穴來風,除了降漢不降曹乃是作者為關羽形象而加上的之外,另外兩個都也有其因。為何?先說劉備的二個夫人,劉備家小此戰在先主傳中說的很清楚,是被曹操抓住了帶回許昌,可是之後又回到劉備身邊,這段時間劉備沒打回到許昌的記錄,想來劉備家人也不會是來去無蹤的輕功高手,這樣一來劉備夫人能回到劉備身邊的唯一可能性就是關羽在離開曹操時帶回了,當然,也有可能所稱的劉備家小並不包括劉備日後身邊的甘夫人,那就不得而知了,但是不妨礙作者將其作為一個條件寫進去。至於得知劉備訊息就投奔的條件,在上文摘自三國志的那段關羽對張遼說的話中也可以作為一個來源。

二說關羽的忠義,我們說關羽不外乎兩者,“忠”“義”,歷代統治者要的是他的“忠”,而其他士大夫尤其平民欣賞的是他的“義”。後者也是他比其他人更受平民甚至是商人歡迎的關鍵因素。可以這么說,三國尤其是關羽的諸多傳說,就是民間儒家教育的活課本啊,讀書人說“忠”,那想到的人或許多了,但是民間談到“忠義”兩字,就會想到關二哥。而演義中劉備對於關羽來說,又是一個特別的存在,他既是關羽的主公,又是關羽的結拜大哥,這樣的雙重存在一定程度上將“忠”和“義”結合起來。

歷史上這段時期曹操對關羽的待遇很不錯,先拜偏將軍,再封漢壽亭侯,封賞或許不如演義所說的小宴三日,大宴五日,金銀美女,但是也是很豐厚的,曹操的前途,也不是連地盤都沒有的劉備可比的,但是關羽卻明言會離開曹操投奔劉備,關羽對劉備確實是忠心耿耿。(當然劉備其人對待屬下推心置腹,確實有相當的人格魅力使人追隨,但是關羽做到這樣也不容易,正所謂明主忠臣,相得益彰)

而且關羽此忠不是投機,而是坦蕩蕩的忠,在歷史上張遼奉命問話,關羽這話說的實在精彩,“然吾受劉將軍厚恩,誓以共死,不可背之。”一個千餘年坦蕩蕩的大丈夫就顯現在我們眼前。

而在演義中則更是增添關羽的光彩,先以賜銀贈袍送馬三事來試探,一是賞賜金銀美女,然而關羽都給劉備二夫人收藏,注意是收藏而不是用之,金銀美女,多少人為求之,歷史上諸多霸主,如曹操等以金銀美女高宮厚祿拉攏了多少人才,但是比之如關羽這樣不為求財的人才,才是各路諸侯最想要的。

再是贈袍,曹操與關羽日久,送一錦袍,這一是說明曹操和關羽兩人私人交情極好了,二是說明曹操對關羽的厚愛,連其身材都估算之。假若是尋常人,得之厚愛莫不立刻將其穿於外炫耀,(之後還有曹軍比箭求袍對比之。)關羽接受了,曹操是一喜,總算關羽中招了,見關羽穿於外,初時還認為是關羽節儉,一問之下關羽答“某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜,某穿之如見兄面,不敢以丞相之新賜而忘兄長之舊賜,故穿於上。”又一次將曹操的試探回了過去。

最後一段最是精彩,曹操送赤兔給關羽,關羽下拜,曹操表面不悅稱其為何賤人而貴畜,心中卻其實欣喜異常,認為終於打動關羽了,假如讀者看到這,只怕也會認為關羽終於因曹操送這天下聞名的赤兔給自己而動心了,可關羽又稱:“吾知此馬日行千里,今幸得之,若知兄長下落,可一日而見面矣。”一言之中不單將曹操之話擋了過去,又表現自己對劉備的忠誠之心。

在這種情況之下,演義再由曹操遣張遼試探關羽,終於得出三國志的那一段話來,這還不完,演義之上,張遼還問了句:“倘玄德已棄世,公何所歸乎?”關羽回答:“願從於地下。”徹底斷絕了曹操的念頭,這段演義對關羽忠的描寫,確實可稱得上精彩絕倫了。

三說關羽的勇,演義中這四章關羽斬了顏良文丑,又斬六將和蔡陽,當然這歷史上關羽只斬了顏良一人,不過即便斬了顏良一人也足以稱傲了。我們看上文三國志那段描述:

“曹公使張遼及羽為先鋒擊之。羽望見良麾蓋,策馬剌良於萬眾之中,斬其首還,紹諸將莫能當者。”

古代一軍之中,以主將為最要,一旦主將被俘被殺,即便最後擊敗敵人也只能是戰敗的份,所以一軍之中主將的保護極其重要,除了大軍保衛之外,常常有親兵護衛,專門是保護主將的,所以這就是古代主將不易被殺的主要原因。關羽這次突陣自然不可能是一人,而是率軍突擊,但是即便如此能在眾人的保護之下斬下顏良之首,確實有百萬軍中取上將首級的能力,相比較而言,評書演義之中起初將顏良說的太厲害,之後把關羽斬顏良歸結於馬快或者顏良誤會,反不如歷史那般可信和精彩。

四是關羽的離去,關羽在下一章離去,他的離去也是有其風骨,雖然不知歷史中是否帶著二嫂,但是和演義一般,關羽在完成許諾的立功之後封了曹操給予的賞賜,拜書告辭,這種行為在現代人看來或許是迂腐,但是卻是古代士大夫所提倡的有禮有節,光明磊落,所謂“有上古賢士之風”這也是關羽作為一武將卻受到士大夫所讚頌的原因。當然,那過五關斬六將則就是亂加上去的了。

演義和傳說將關羽確實誇張的太過了,但是我們也不必反其道而行,貶之太過,畢竟我們去掉傳說的迷霧,也能發現,其實真實的關羽也是那么的精彩。

回評

毛宗崗批語

雲長本來事漢,何雲“降漢”?“降漢”雲者,特為“不降曹”三字下一腳註耳。曹操借一“漢”字籠絡天下,雲長即提一“漢”字壓倒曹操。如張繡、張魯、韓遂等輩,名為降漢,而實則降曹者也。呂布、袁術等輩,不降曹而亦不降漢者也。華歆、王朗、郭嘉、程昱、張遼、許褚等輩,不知有漢而但知有曹者也。荀彧、荀攸,誤以為漢即是曹、曹即是漢,而不知漢必非曹、曹必非漢者也。漢是漢,曹是曹,將兩下劃然分開,較然明白,是雲長十分學問,十分見識。非熟讀<春秋>,不能到此。

關公三事之約,先有張遼三罪之說以引起之。張遼三罪,第一是負皇叔,第二是陷二嫂,第三是不能匡扶漢室。關公三事,首言歸漢,次言保嫂,末言尋兄;第一辨君臣之分,第二言男女之別,第三明兄弟之義。以張遼所云第三者為第一,以張遼所云第一者為第三,而曹操聽之不以第一事為難,獨以第三事為難,不知第三事即在第一事中矣。操曰“漢即吾也”,此特奸雄欺人之語。而關公以皇叔為漢,不以曹操為漢,即雲“歸漢不歸曹”,是到底歸劉不歸操耳。

劉備與董承同謀,儼然列七人之數。而曹操於董貴妃則殺之,於五家七百口則殺之,獨至甘、糜二夫人不惟不殺,又加禮焉,何也?曰:此非愛玄德而獨能忘其仇,乃愛關公而以此結其心也。故凡操之不殺甘、糜者,為關公也。使關公而死於土山之圍,則甘、糜二夫人,其不同於董貴妃與五家七百口者幾希矣。

觀雲長秉燭達旦一事,操欲亂其上下內外之禮,設心亦甚惡矣。忌玄德,仇玄德,故欲以此辱玄德;愛關公,敬關公,而又欲以此試關公。奸雄之奸,真是如鬼如蜮。

關公受袍則內之,受馬則拜之,一舉一動,處處不忘兄長,何其恩義之篤耶!“樂莫樂於新相知”,凡今之人,喜新而棄舊者多矣。讀“我行其野”之篇,諷“習習谷風”之什,令人嘆想雲長之不置也。

玄德既在袁紹處,則袁之將即劉之將也。關公而殺袁之將,是即殺劉之將也。使紹因顏良之死而殺玄德,與關公殺之何異?然此不得為關公咎也。紹之納備,雖有“倘不如意,當來相投”之語,而第一次致書,發兵而不戰;第二次致書,並兵亦不發。關公此時,安知備之必投紹、紹之必納備乎?曹操軍中細作料已深知,而奸如曹操,又何難蒙蔽關公之耳目,而不使之知乎?關公曰:“我當立功報曹而後去。”則其殺袁將者,正謂歸劉地耳。曹操知之,欲藉此以絕其歸劉之路;關公不知,欲藉此以遂其歸劉之心:故曰不得為關公咎也。

曹操厚待雲長,袁紹亦厚待玄德。然曹操則始終不渝,袁紹則忽而加禮,忽而欲殺,主張不定。袁、曹優劣,又見於此。

李贄總評

雲長處事詳慎周密,不以倉皇而苟且也,所以老瞞雖奸如神鬼,無所用之。正氣自能勝邪氣也,吾輩永以為師程可也。

今見關廟對聯極多,雅俗不等,反不如用“馬奔赤兔翻紅霧,刀偃青龍起白雲”一聯為妥也。余舊有題關廟桃花一聯,云:“屋角桃花留漢色,簾前燭影照忠魂”,不知有當忠義否也?

雲長推遜冀德,一以奪老瞞之魄,一以壯玄德之威。一以破諸人之膽,一以因自己之藩。真聖智也,何可及哉。

鍾敬伯總評

雲長義氣深重,孟德素敬服之。然百般承奉,不能得他一降,可見忠義既立,奸邪無所用也。其刺顏良,已破諸人之膽;復遜翼德,益奪老瞞之魄。