回目

隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽

簡介

孔明授兵書於姜維,強支病體,遍觀各營,喟然長嘆。

孔明54歲身故,姜維、楊儀不敢舉哀,安置翕中。魏延不服楊儀,口出不遜之言。

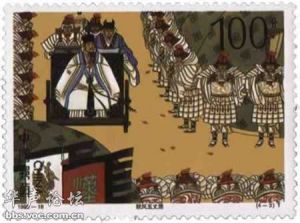

司馬懿追兵至,姜維推出孔明木象,懿嚇退。

正文

姜維

姜維卻說姜維見魏延踏滅了燈,心中忿怒,拔劍欲殺之。孔明止之曰:“此吾命當絕,非文長之過也。”維乃收劍。孔明吐血數口,臥倒床上,謂魏延曰:“此是司馬懿料吾有病,故令人來探視虛實。汝可急出迎敵。”魏延領命,出帳上馬,引兵殺出寨來。夏侯霸見了魏延,慌忙引軍退走。延追趕二十餘里方回。孔明令魏延自回本寨把守。

姜維入帳,直至孔明榻前問安。孔明曰:“吾本欲竭忠盡力,恢復中原,重興漢室;奈天意如此,吾旦夕將死。吾平生所學,已著書二十四篇,計十萬四千一百一十二字,內有八務、七戒、六恐、五懼之法。吾遍觀諸將,無人可授,獨汝可傳我書。切勿輕忽!”維哭拜而受。孔明又曰:“吾有‘連弩’之法,不曾用得。其法矢長八寸,一弩可發十矢,皆畫成圖本。汝可依法造用。”維亦拜受。孔明又曰:“蜀中諸道,皆不必多憂;惟陰平之地,切須仔細。此地雖險峻,久必有失。”又喚馬岱入帳,附耳低言,授以密計;囑曰:“我死之後,汝可依計行之。”岱領計而出。少頃,楊儀入。孔明喚至榻前,授與一錦囊,密囑曰:“我死,魏延必反;待其反時,汝與臨陣,方開此囊。那時自有斬魏延之人也。”孔明一一調度已畢,便昏然而倒,至晚方蘇,便連夜表奏後主。後主聞奏大驚,急命尚書李福,星夜至軍中問安,兼詢後事。李福領命,趲程赴五丈原,入見孔明,傳後主之命,問安畢。孔明流涕曰:“吾不幸中道喪亡,虛廢國家大事,得罪於天下。我死後,公等宜竭忠輔主。國家舊制,不可改易;吾所用之人,亦不可輕廢。吾兵法皆授與姜維,他自能繼吾之志,為國家出力。吾命已在旦夕,當即有遺表上奏天子也。”李福領了言語,匆匆辭去。孔明強支病體,令左右扶上小車,出寨遍觀各營;自覺秋風吹面,徹骨生寒,乃長嘆曰:“再不能臨陣討賊矣!悠悠蒼天,曷此其極!”嘆息良久。回到帳中,病轉沉重,乃喚楊儀分付曰:“王平、廖化、張嶷、張翼、吳懿等,皆忠義之士,久經戰陣,多負勤勞,堪可委用。我死之後,凡事俱依舊法而行。緩緩退兵,不可急驟。汝深通謀略,不必多囑。姜伯約智勇足備,可以斷後。”楊儀泣拜受命。孔明令取文房四寶,於臥榻上手書遺表,以達後主。表略曰:“伏聞生死有常,難逃定數;死之將至,願盡愚忠:臣亮賦性愚拙,遭時艱難,分符擁節,專掌鈞衡,興師北伐,未獲成功;何期病入膏肓,命垂旦夕,不及終事陛下,飲恨無窮!伏願陛下:清心寡欲,約己愛民;達孝道於先皇,布仁恩於宇下;提拔幽隱,以進賢良;屏斥奸邪,以厚風俗。臣家成都,有桑八百株,薄田十五頃,子弟衣食,自有余饒。至於臣在外任,別無調度,隨身衣食,悉仰於官,不別治生,以長尺寸。臣死之日,不使內有餘帛,外有贏財,以負陛下也。”孔明寫畢,又囑楊儀曰:“吾死之後,不可發喪。可作一大龕,將吾屍坐於龕中;以米七粒,放吾口內;腳下用明燈一盞;軍中安靜如常,切勿舉哀:則將星不墜。吾陰魂更自起鎮之。司馬懿見將星不墜,必然驚疑。吾軍可令後寨先行,然後一營一營緩緩而退。若司馬懿來追,汝可布成陣勢,回旗返鼓。等他來到,卻將我先時所雕木像,安於車上,推出軍前,令大小將士,分列左右。懿見之必驚走矣。”楊儀一一領諾。

是夜,孔明令人扶出,仰觀北斗,遙指一星曰:“此吾之將星也。”眾視之,見其色昏暗,搖搖欲墜。孔明以劍指之,口中念咒。咒畢急回帳時,不省人事。眾將正慌亂間,忽尚書李福又至;見孔明昏絕,口不能言,乃大哭曰:“我誤國家之大事也!”須臾,孔明復醒,開目遍視,見李福立於榻前。孔明曰:“吾已知公復來之意。福謝曰:“福奉天子命,問丞相百年後,誰可任大事者。適因匆遽,失於諮請,故復來耳。”孔明曰:“吾死之後,可任大事者:蔣公琰其宜也。”福曰:“公琰之後,誰可繼之?”孔明曰:“費文偉可繼之。”福又問:“文偉之後,誰當繼者?”孔明不答。眾將近前視之,已薨矣。時建興十二年秋八月二十三日也,壽五十四歲。後杜工部有詩嘆曰:“長星昨夜墜前營,訃報先生此日傾。虎帳不聞施號令,麟台惟顯著勛名。空餘門下三千客,辜負胸中十萬兵。好看綠陰清晝里,於今無復雅歌聲!”白樂天亦有詩曰:“先生晦跡臥山林,三顧那逢聖主尋。魚到南陽方得水,龍飛天漢便為霖。託孤既盡殷勤禮,報國還傾忠義心。前後出師遺表在,令人一覽淚沾襟。”初,蜀長水校尉廖立,自謂才名宜為孔明之副,嘗以職位閒散,怏怏不平,怨謗無已。於是孔明廢之為庶人,徒之汶山。及聞孔明亡,乃垂泣曰:“吾終為左衽矣!”李嚴聞之,亦大哭病死,蓋嚴嘗望孔明復收己,得自補前過;度孔明死後,人不能用之故也。後元微之有贊孔明詩曰:“撥亂扶危主,殷勤受託孤。英才過管樂,妙策勝孫吳。凜凜《出師表》 ,堂堂八陣圖。如公全盛德,應嘆古今無!”

是夜,天愁地慘,月色無光,孔明奄然歸天。姜維、楊儀遵孔明遺命,不敢舉哀,依法成殮,安置龕中,令心腹將卒三百人守護;隨傳密令,使魏延斷後,各處營寨一一退去。

秋風五丈元

秋風五丈元卻說司馬懿夜觀天文,見一大星,赤色,光芒有角,自東北方流於西南方,墜於蜀營內,三投再起,隱隱有聲。懿驚喜曰:“孔明死矣!”即傳令起大兵追之。方出寨門,忽又疑慮曰:“孔明善會六丁六甲之法,今見我久不出戰,故以此術詐死,誘我出耳。今若追之,必中其計。”遂復勒馬回寨不出,只令夏侯霸暗引數十騎,往五丈原山僻哨探訊息。

卻說魏延在本寨中,夜作一夢,夢見頭上忽生二角,醒來甚是疑異。次日,行軍司馬趙直至,延請入問曰:“久知足下深明《易》理,吾夜夢頭生二角,不知主何吉凶?煩足下為我決之。”趙直想了半晌,答曰:“此大吉之兆:麒麟頭上有角,蒼龍頭上有角,乃變化飛騰之象也。”延大喜曰:“如應公言,當有重謝!”直辭去,行不數里,正遇尚書費禕。禕問何來。直曰:“適至魏文長營中,文長夢頭生角,令我決其吉凶。此本非吉兆,但恐直言見怪,因以麒麟蒼龍解之。”禕曰:“足下何以知非吉兆?”直曰:“角之字形,乃‘刀’下‘用’也。今頭上用刀,其凶甚矣!”禕曰:“君且勿泄漏。”直別去。費禕至魏延寨中,屏退左右,曰:“昨夜三更,丞相已辭世矣。臨終再三囑付,令將軍斷後以當司馬懿,緩緩而退,不可發喪。今兵符在此,便可起兵。”延曰:“何人代理丞相之大事?”禕曰:“丞相一應大事,盡托與楊儀;用兵密法,皆授與姜伯約。此兵符乃楊儀之令也。”延曰:“丞相雖亡,吾今現在。楊儀不過一長史,安能當此大任?他只宜扶柩入川安葬。我自率大兵攻司馬懿,務要成功。豈可因丞相一人而廢國家大事耶?”禕曰:“丞相遺令,教且暫退,不可有違。”延怒曰:“丞相當時若依我計,取長安久矣!吾今官任前將軍、征西大將軍、南鄭侯,安肯與長史斷後!”禕曰:“將軍之言雖是,然不可輕動,令敵人恥笑。待吾往見楊儀,以利害說之,令彼將兵權讓與將軍,何如?”延依其言。

禕辭延出營,急到大寨見楊儀,具述魏延之語。儀曰:“丞相臨終,曾密囑我曰:魏延必有異志。今我以兵符往,實欲探其心耳。今果應丞相之言。吾自令伯約斷後可也。”於是楊儀領兵扶柩先行,令姜維斷後;依孔明遺令,徐徐而退。魏延在寨中,不見費禕來回覆,心中疑惑,乃令馬岱引十數騎往探訊息。回報曰:“後軍乃姜維總督,前軍大半退入谷中去了。”延大怒曰:“豎儒安敢欺我!我必殺之!”因顧謂岱曰:“公肯相助否?”岱曰:“某亦素恨楊儀,今願助將軍攻之。”延大喜,即拔寨引本部兵望南而行。

卻說夏侯霸引軍至五丈原看時,不見一人,急回報司馬懿曰:“蜀兵已盡退矣。”懿跌足曰:“孔明真死矣!可速追之!”夏侯霸曰:“都督不可輕追。當令偏將先往。”懿曰:“此番須吾自行。”遂引兵同二子一齊殺奔五丈原來;吶喊搖旗,殺入蜀寨時,果無一人。懿顧二子曰:“汝急催兵趕來,吾先引軍前進。”於是司馬師、司馬昭在後催軍;懿自引軍當先,追到山腳下,望見蜀兵不遠,乃奮力追趕。忽然山後一聲炮響,喊聲大震,只見蜀兵俱回旗返鼓,樹影中飄出中軍大旗,上書一行大字曰:“漢丞相武鄉侯諸葛亮”。懿大驚失色。定睛看時,只見中軍數十員上將,擁出一輛四輪車來;車上端坐孔明:綸巾羽扇,鶴氅皂絛。懿大驚曰:“孔明尚在!吾輕入重地,墮其計矣!”急勒回馬便走。背後姜維大叫:“賊將休走!你中了我丞相之計也!”魏兵魂飛魄散,棄甲丟盔,拋戈撇戟,各逃性命,自相踐踏,死者無數。司馬懿奔走了五十餘里,背後兩員魏將趕上,扯住馬嚼環叫曰:“都督勿驚。”懿用手摸頭曰:“我有頭否?”二將曰:“都督休怕,蜀兵去遠了。”懿喘息半晌,神色方定;睜目視之,乃夏侯霸、夏侯惠也;乃徐徐按轡,與二將尋小路奔歸本寨,使眾將引兵四散哨探。

過了兩日,鄉民奔告曰:“蜀兵退入谷中之時,哀聲震地,軍中揚起白旗:孔明果然死了,止留姜維引一千兵斷後。前日車上之孔明,乃木人也。”懿嘆曰:“吾能料其生,不能料其死也!”因此蜀中人諺曰:“死諸葛能走生仲達。”後人有詩嘆曰:“長星半夜落天樞,奔走還疑亮未殂。關外至今人冷笑,頭顱猶問有和無!”司馬懿知孔明死信已確,乃復引兵追趕。行到赤岸坡,見蜀兵已去遠,乃引還,顧謂眾將曰:“孔明已死,我等皆高枕無憂矣!”遂班師回。一路上見孔明安營下寨之處,前後左右,整整有法,懿嘆曰:“此天下奇才也!”於是引兵回長安,分調眾將,各守隘口,懿自回洛陽面君去了。

卻說楊儀、姜維排成陣勢,緩緩退入棧閣道口,然後更衣發喪,揚幡舉哀。蜀軍皆撞跌而哭,至有哭死者。蜀兵前隊正回到棧閣道口,忽見前面火光沖天,喊聲震地,一彪軍攔路。眾將大驚,急報楊儀。正是:已見魏營諸將去,不知蜀地甚兵來。

未知來者是何處軍馬,且看下文分解。

賞析

在說歷史上的諸葛亮之前,先說一句關羽,演義里兩大主角,諸葛亮與關羽,並非是作者拍腦袋抓鬮選出來的,而是當時民間傳說的表現。在當時的民間故事中,諸葛亮和關羽兩大角色已經成為三國的主角,演義只是照搬而已。

然而,雖然說演義成書時兩人在民間的地位已經形成,但是其歷史並不相同,關羽在很長的一段時間中只是一般勇將名將的角色,人們說到關羽往往是“關張”兩人同列,關羽在此時雖然有萬人敵的名號,但是離之後的榮耀還差了許多,直到宋後他的地位才猛然高漲,直至成神。

若說關羽成神,那諸葛亮是什麼呢?應該是聖吧!不過與關羽日後被神話不同,諸葛亮雖然有演義中的那般多智如神的文學渲染。但是,他的歷史地位在他死後不久就被奠定了,日後各朝代對其或多或少有些推崇,但是從來沒象關羽那樣被誇張的神化過,而且,也無須誇張,歷史上的諸葛亮已經夠被人推崇了。

我們現在就來看看歷史上的諸葛亮吧。

或許是因為司馬懿對諸葛亮那句“天下奇才”的關係,兩晉時代對於當年這個和開國始祖作戰的蜀漢丞相併沒有太多的批評,儘管也有幾位文人稱諸葛亮不識時務,但是更多的人對這種應該是敵國或者說叛逆的偽相推崇備至。

若說鍾會當初伐蜀時遣人祭拜諸葛亮之墓是為了拉攏蜀漢人心的話,那在蜀漢滅後,應該便無此必要,然而,在蜀漢滅後,諸葛亮之名卻更為人崇尚之。原本只是蜀漢百姓的武侯,現在好象卻好象成了天下百姓的武侯了。

說到這裡,不得不說句有趣的現象,“武侯!”這個稱號在諸葛亮前並沒有特別的意義,歷史上的武侯想必不少,無論諸葛亮生前或者死後,但是在諸葛亮死後,一說到武侯,大家的第一反應便是那位諸葛武侯。

就連滅了武侯所在的東晉朝廷,也公然叫起本該是那個在他們心目中偽政權的蜀漢封的武侯了。而且還是在他們的皇帝遺詔中。東晉簡文帝死前,本想讓位給桓溫,但是遭到侍中王坦之的反對,而改做遺詔:“家國事一稟大司馬,如諸葛武侯、王丞相故事。”

每次看到這裡,都不禁苦笑,這皇帝軟弱無能,讓位的事就算了,只是這個遺詔也寫的太怪了吧,王丞相說的是王導,那倒是沒什麼,可是怎么把諸葛武侯說出來了?須知諸葛亮的武侯是當年蜀漢諡號,全稱忠武侯。其實別人倒也可以這樣稱呼,可蜀漢是當年你司馬家做主滅的,儘管當時還不是晉朝,但是晉朝一直認曹魏為正統。而蜀漢是偽政權,這偽政權的諡號怎么也認了?按這樣下去,稱劉備也不能說劉備了,連先主都不對,該稱昭烈皇帝。

再一看,更是苦笑之,當初桓溫立簡文帝時,簡文帝就詔溫依諸葛亮故事,這真讓我懷疑這是司馬家的後人還是蜀漢劉家的後人,之前兩漢曹魏什麼例子找不到,偏偏找蜀漢的。

當然,這也從另一個側面表明當時諸葛亮之名,不見其弱,反見其盛,就連北方的苻堅遇到王猛時,都“自謂如劉玄德之遇諸葛孔明也”,可見當時諸葛亮之名。

自諸葛亮之後,諸葛亮之名便成為了名臣的代名詞,而“好象劉備遇到了諸葛亮”幾乎成為了明君遇到賢臣的固定暗號了。

在這裡,不得不提到一個名字,世人在說諸葛亮時,往往都要提到劉備,確實,沒有劉備,也就沒有諸葛亮,我當日看過一個故事,春秋戰國有一君王感慨天下沒有賢才,其下大臣就刺了一句:“天下並非無千里馬,只是少伯樂!”確實,天下間英才無數,只是少了能將英才的才能發揮到淋漓盡致的君主罷了。也正因為如此,天下間的才子們才會對諸葛亮的故事推崇至極,那是推崇,也是羨慕。

是的,羨慕,從一介布衣到一國丞相再以天下社稷託付之,這是何等的榮耀,劉備在歷史上雖然不象在演義中那樣唯軍師是從,但是對諸葛亮的話也是信重無比,政務大事,幾乎全部委任於他,其恩寵無人可比。諸葛亮跟隨劉備之後,其才能得到了淋漓盡致的發揮,這一點,怎么不能讓那些才子們羨慕呢?

不過,那些君主們也要羨慕劉備吧,如諸葛亮那般的才幹世間還是有的,但是如諸葛亮這樣有才能,而且為之鞠躬盡瘁,可以託付身後事的實在是少之又少。當一個君王臨終前,見到幼子,一定很羨慕劉備有諸葛亮這樣的臣子吧。

古人說,知音難尋!俞伯牙終其一生,也只尋得鍾子期一個知音而已,在其死後,知音絕矣。而劉備與諸葛亮呢,諸葛亮傳中記載,諸葛亮與劉備相遇後關係日漸親密。

“關羽、張飛等不悅,先主解之曰:“孤之有孔明,猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。”

是啊,關羽張飛與劉備是君臣,親密如兄弟,但是,諸葛亮與劉備則是君臣,又是知音。人之一生,兄弟難尋,知音難覓,劉備有關羽張飛這樣的兄弟,諸葛亮這樣的知音,實在才叫人羨煞,羨煞!

劉備死後,諸葛亮事必躬親,鞠躬盡瘁,死而後已,何嘗不是為了報劉備的知遇之恩,知音之情呢!春秋中文社區http://bbs.cqzg.cn

劉備事業之繼,非在劉禪之上,而在諸葛亮之上,因為只有諸葛亮才有這樣的才能,而且才有這樣的心。春秋中文社區http://bbs.cqzg.cn

古代言及才幹,多以文武論之,武者,非衝鋒陷陣之才,而指將略,諸葛亮之將才在前文《諸葛亮之將略》一章中已有談及,不復多言。

文者,其政治才能,這想必更不用多說,世人對諸葛亮將才或有懷疑之,但是對其政治才能卻少有疑問的。用陳壽的話來說,諸葛亮“立法施度,整理戎旅,工械技巧,物究其極,科教嚴明,賞罰必信,無惡不顯,至於吏不容奸,人懷自厲,道不拾遺,疆不侵弱,風化肅然”

其實諸葛亮所施行政治方針並不希奇,儒法兼用而已,這一招甚至可以說只要是個對古代政治入門的政治家都會。不說之前之後的那些政治家,便是當時如荀彧曹操也都會,曹操之法不亞於諸葛亮之法。但是,能做到諸葛亮那樣程度的卻少之又少,而能讓諸葛亮死後百姓自願為其立廟的更是少之。

辦法就是那些辦法,只要是人都會懂,都會明白,但是做起來便很難了,而一直能事必躬親,認真的處理每件事,則更是難上加難。

諸葛亮聰明嗎?確實,諸葛亮很聰明,研製出木牛流馬,改進連弩,並進而成為民間智慧的化身,諸葛亮確實才智過人。但是世間比諸葛亮聰明的人多不勝數,可是能做到諸葛亮這種程度的卻少之又少。為什麼?

因為需要做到諸葛亮這樣的,不是單單一個聰明而已,而是需要幾十年如一日的認真,這就不是常人可以做到的了。常有人因為諸葛亮事必躬親這件事認為諸葛亮太注重小事,不能做到抓大放小,以至於累死,這話也不能說錯了。但是,假如諸葛亮不事必躬親,鞠躬盡瘁的話,那這就不是我們心目中的那個諸葛亮,而只是與一般政治家無疑了。

諸葛亮未出山前,自比於管仲、樂毅,可是,在後人看來,諸葛亮便就是諸葛亮,他與管仲一樣,成為了名臣的化身。

文至最後,該如何評價他呢?有這樣一則故事:

恆溫征蜀,尤見武侯時小吏,年百餘歲。溫問曰:“諸葛丞相今誰與比?”答曰:“諸葛在時,亦不覺異,自公沒後,不見其比。”

“自公沒後,不見其比。”,我想,這就是最好的評價吧。

回評

毛宗崗批語

或疑武侯有靈異之術,如八陣圖、木牛流馬之類,幾於神矣,仙矣,而終不免於一死者,何也?曰:武侯非左慈、李意之比也。長生不死,為出世之神仙;有生有死,為入世之聖賢。學聖賢則不失為真實,學神仙則多至於妖妄。武侯不以神仙之不可知者,示天下以可疑;正以聖賢之無不可知者,示天下以可法耳。

曹操、司馬懿之為相,與諸葛武侯之為相,其總攬朝政相似也,其獨握兵權相似也,其神機妙算為眾推服,又相似也。而或則篡,而或則忠者,一則有私,一則無私;一則為子孫計,一則不為子孫計故也。操之臨終,必囑曹丕;懿之臨終,必囑師、昭。而武侯不然。其行丞相事,則托之蔣琬、費禕矣;其行大將軍事,則付之姜維矣。而諸葛瞻、諸葛尚,曾不與焉。自桑八百株、田十五頃而外,更無一事以增家慮,則出將入相之孔明,依然一彈琴把膝之孔明耳。原其初心,本欲俟功成之後,為泛湖之范蠡,辟穀之張良,而無如事之未終,乃卒於五丈原之役。嗚呼!有人如此,尚得於功名富貴中求之哉!

五丈原之役,所以踐“死而後己”之一語也。而有死而不已者:後事有所託,則九伐中原將自此而始;前事有所承,則六出祁山不自此而止也。又有死而不死者:蜀人之思孔明,皆有一未死之孔明在其心;魏人之畏孔明,如有一未死之孔明在其目也。豈獨當日之刻像於車中者為然哉!後世之慕義者,讀《出師》二表,無不欷歔慷慨,想見其為人。則雖謂武侯至今未嘗死,至今未嘗已焉可也。

死為定數,而武侯有不欲死之心,何也?曰:念託孤之任重,則不可以死;念嗣君之才劣,則不可以死;外顧敵之未滅,而內顧諸臣更無一人堪與我匹者,則又不可以死。不可以死而死,此武侯所以不欲死也。雖然,人事已盡,則亦可以無憾於死。無憾於死,則不可死者其心,而可以死者其事也。老泉以不可死者責管仲,而獨不能以此責武侯。則武侯之死,殆賢於管仲多矣。

管仲尊周,有撥亂之風;樂毅存燕,有繼絕之力。武侯自比管、樂,特以撥亂繼絕之意自寓耳。而武侯之才與品,有非管、樂之所能及者。其用兵,則年小之子牙也;其輔主,則異姓之公旦也;至其出處大綱,又與伊尹最相仿佛。如先識三分,非先覺乎?躬耕南陽,非樂道乎?三顧而出,非三聘之幡然乎?鞠躬盡瘁,非自任以天下之重乎?兄弟各事一國,而天下不以為疑,非猶五就湯五就桀之跡乎?專國十二年,而後主不以為偏,非猶遷桐宮癈太甲之事乎?始之不求聞達,依然千駟弗視之心;繼之誓願討賊,無異一夫不獲之恥:三代以後,一人而已。

李贄總評

大凡人之相與,決不可先有成心如孔明之待魏延,一團成心,惟恐其不反,處處防之,著著算之,略不念其有功於我也。即是子午谷之失,實是孔明不能服魏延之心,故時有怨言。孔明當付之無聞可也,何相銜一至此哉?予至此實憐魏延,反為丞相不滿也。但嚼了飯諸公不可聞此耳。

鍾敬伯總評

仲達明見將星之隕,又不敢掩其喪,平日之奇秘,有以亂其智也。生唬孫、曹,死走司馬,亮真人龍哉!