簡介

理化性質

國標編號:61830

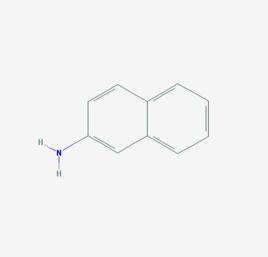

2-萘胺

2-萘胺CAS號:91-59-8中文名稱:2-萘胺

英文名稱:β-Naphthylamine;β-Aminonaphthaalene

別 名:β-萘胺;β-氨基萘分子式:CHN;CHNH

外觀與性狀:白色到微粉紅色片狀,略有芳香氣味

分子量:43.18 蒸汽壓 0.13kPa/108℃ 閃點:>110℃

熔 點:111.5℃ 沸點:306.0℃ 溶解性 溶於熱水、乙醇、乙醚、苯

密 度:相對密度(水=1)1.06

穩定性:穩定

危險標記:15(毒害品)

主要用途:用作染料中間體,分析試劑

毒理性

急性毒性:LD50727mg/kg(大鼠經口)

致突變性:微粒體致突變:鼠傷寒沙門氏菌10ug/皿。微生物致突變:枯草菌5g/L。

致癌性:IARC致癌性評論:人為可疑性反應,動物為不肯定反應。

危險特性:遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒的危險。受高熱分解放出有毒的氣體。

燃燒(分解)產物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

環境標準

前蘇聯規定:不允許在空氣中有β-萘胺的存在,在生產中也不允許工人直接與β-萘胺接觸

空氣中嗅覺閾濃度0.24~0.32pp

危害

萘胺有二種異構體,即甲萘胺(1-萘胺或α萘胺)和乙萘胺(2-萘胺或β萘胺),分子量143.18。甲萘胺為黃色針狀結晶,比重1.13,熔點50℃,沸點300.8℃; 易溶於醚和醇,微溶於水。乙萘胺為無色或粉紅色片狀晶體,比重1.061,熔點110.2℃,沸點306.1℃;溶於熱水,醇、醚和苯。萘胺主要用於染料工業,並用作橡膠硫化的促進劑。甲萘胺還用於合成一些含萘基的化合物。

兩者均為染料等有機合成的中間體。生產1-萘胺時常共生 5%左右的2-萘胺。20世紀50年代大規模職業病調查認為2-萘胺為強致癌物,1-萘胺也有致癌性,主要是由於其代謝物引起膀胱癌,也能引起其他癌症。煤焦油和香菸煙霧中都含有。目前多數國家已禁止生產2-萘胺,並限制1-萘胺內共存的2-萘胺含量。

萘胺可經呼吸道進入人體,也可從胃腸道和皮膚進入。萘胺進入人體後,小部分以原形由尿排出,絕大部分轉變為有致癌作用的羥基衍生物及醌亞胺 (NH:C6H4:O)類衍生物。乙萘胺可引起接觸性皮炎。急性中毒可以導致高鐵血紅蛋白血症或急性出血性膀胱炎。長期接觸乙萘胺的主要危害為發生膀胱腫瘤,誘發期平均15~20年。小部分接觸者可在調離工作後幾年才發病。多為惡性膀胱癌,起病緩慢,早期症狀為突然發生無痛性血尿或呈顯微鏡下血尿。膀胱鏡檢查可輔助確診。

長期接觸者應定期進行尿常規及細胞學檢查,如有異常應及時進行膀胱鏡檢查。確定診斷膀胱腫瘤後,應立即進行手術治療。

有的國家認為萘胺是人體致癌物,故規定工作場所不允許測出萘胺。我國要求嚴格控制,但未作具體規定。

應急處理處置方法

一、泄漏應急處理

隔離泄漏污染區,周圍設警告標誌,建議應急處理人員戴好防毒面具,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物。用沙土、乾燥石灰或蘇打灰混合,然後避免揚塵,小心掃起,置於袋中轉移至安全場所。如大量泄漏,收集回收或無害處理後廢棄。

廢棄物處置方法:建議用控制焚燒法處置。焚燒爐排出的氮氧化物通過洗滌器或催化氧化裝置除去。

二、防護措施

呼吸系統防護:空氣中濃度超標時,應該佩帶防毒口罩。緊急事態搶救或逃生時,議佩戴自給式呼吸器。

眼睛防護:可採用安全面罩。

防護服:穿相應的防護服。

手防護:必要時戴防化學品手套。

其它:工作現場禁止吸菸、進食和飲水。工作後,徹底清洗。單獨存放被毒物污染的衣服,洗後再用。注意個人清潔衛生。

三、急救措施

皮膚接觸:脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。

眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水沖洗。

吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。必要時進行人工呼吸。就醫。

食入:誤服者給漱口,飲水,洗胃後口服活性炭,再給以導瀉。就醫。

滅火方法:霧狀水、二氧化碳、砂土、泡沫。