簡介

1956年墨爾本奧運會海報

1956年墨爾本奧運會海報 第16屆奧運會1956年11月22日-12月8日在澳大利亞的墨爾本舉行。本屆奧運會分兩地舉行,除在斯德哥爾摩舉行的馬術比賽外,其餘項目均在墨爾本舉行。

墨爾本奧運會參賽國家和地區共72個,運動員3314人,其中女運動員376人。同為此屆奧運會的斯德哥爾摩馬術比賽於6月11~17日舉行,共有29個國家和地區參加比賽,運動員158人,其中女運動員13人。本屆奧運會(包括斯德哥爾摩)首次參加的國家和地區有肯亞、高棉(只參加了馬術比賽)、賴比瑞亞、馬來西亞(今馬來西亞)、烏干達、斐濟、衣索比亞。埃及、西班牙、荷蘭、瑞士均僅參加了斯德哥爾摩的馬術比賽。本屆參加運動員人數最多的國家是:美國298人,澳大利亞287人,蘇聯283人。申辦本屆奧運會的有10個城市:墨爾本、布宜諾斯艾利斯、墨西哥城、蒙特婁、底特律、洛杉磯、明尼阿波利斯、聖弗蘭西斯科、費城、芝加哥。

1949年國際奧委會執委會會議決定由墨爾本主辦。使大洋洲繼歐、美洲之後第一次舉辦奧運會。會期原定在1956年2月,後改在11月底至12月。然而澳大利亞卻有一條奇怪的規定,牲口入境後必須經過6個月的隔離檢疫。最後國際奧委會只能夠從新找地方舉行馬術比賽,瑞典的斯德哥爾摩榮獲了此項殊榮。

開幕式於1956年11月22日下午在擁有10.4萬觀眾席的主運動場舉行。來自奧林匹亞的火種,首次利用飛機傳遞,行程共約2萬多公里。點燃奧林匹克聖火的是澳大利亞著名田徑運動員R.克拉克。他曾17次創多項長跑的世界紀錄,但在奧運會中僅獲1964年(第18屆)10000米賽1枚銅牌,被稱為克拉克現象。

本屆奧運會比賽項目仍為17個大項。單項中蝶泳首次從蛙泳中分出。瑞典獲得馬術比賽3枚金牌。蘇聯V.庫茨獲5000米、10000米冠軍,是蘇聯第一個獲奧運會長跑金牌的選手。澳大利亞女子田徑運動員B.J.莫羅各獲3枚金牌,蘇聯的V.丘卡林和V.穆拉托夫在體操比賽中各3次取勝。本屆奧運會獲金牌最多的是匈牙利A.凱萊蒂和蘇聯L.拉特尼娜兩位女子體操選手,各得4項第一。L.拉特尼娜成為繼芬蘭P.努爾米之後的第二位獲9枚奧運會金牌的運動員,而她的金、銀、銅牌總數(18枚),為迄今奧運會之最。

本屆奧運會在田徑、游泳、舉重、射擊、腳踏車比賽中共破56項奧運會紀錄、16項世界紀錄。蘇聯獲37枚金牌,超過美國5枚,首次在金牌和非正式團體分上均高於美國。

1956年12月8日舉行大會閉幕式,運動員的入場式採用各國運動員不分國籍按比賽項目列隊,手拉手入場。

申辦背景

第16屆奧運會於1956年11月22日至12月8日在澳大利亞首都墨爾本舉行。墨爾本是澳大利亞僅次於悉尼的第二大城市,1901-1927年曾是奧聯邦首都。該市位於菲利普灣港的亞拉河口,是一個港口城市和海濱遊覽勝地。會期原定在2月份,此時正是澳洲的盛夏。但國際奧委會認為此時正是多數國家運動員的休整期,不利於創造優異成績。後經協商,決定1956年11月22日至12月8日為會期。這是歷屆奧運會舉辦時間最晚的一次,為了適應這個史無前例的奧運比賽日期,各國運動員被迫在1956年調整自己的訓練和比賽周期。申請主辦這屆奧運會的共有10個城市,除墨爾本外,其餘的全屬美洲。他們是:阿根廷首都布宜諾斯艾利斯、墨西哥首都墨西哥城、加拿大的蒙特婁以及美國的底特律、洛衫磯、明尼阿波利斯、聖弗蘭西斯科(舊金山)、費城、芝加哥9個城市。1949年國際奧委會執委會會議決定由墨爾本主辦,使大洋洲繼歐、美洲之後第一次舉辦奧運會。會期原定在1956年2月,後改在11月底至12月。與歷屆奧運會不同之處還有,馬術比賽在另一大洲的斯德哥爾摩提前進行。這是因為在1951年國際奧委會維也納年會上,墨爾本突然提出,它不能在本屆奧運會中列入按規定必須舉行的馬術項目。因為按照澳大利亞的法律,牲口入境後,必須經過6個月的隔離檢疫,而馬術比賽的馬,都是騎手自己攜帶並經常訓練的馬匹,實行6個月隔離檢疫,將使訓練中斷,無法參賽。後來,在國際奧委會與澳大利亞政府就馬匹入境問題談判失敗後,決定馬術比賽改在瑞典的斯德哥爾摩,其餘項目按原計畫不變。因此,本屆奧運會實際上是在不同時間、不同地點進行的,這在奧運會歷史上是惟一的一次。場地

準備墨爾本沒有現代化的大型運動場,為迎接本屆奧運會,墨爾本市決定耗資25萬英鎊擴建一座原來供板球和澳式橄欖球使用的球場為主會場,另耗資125萬英鎊修建包括游泳館、田徑場、腳踏車賽場和曲棍球場的奧林匹克公園,耗資2萬英鎊修建奧運村。而其他項目比賽則在現有的場館中舉行。

獎牌

第十六屆夏季奧運會獎牌

第十六屆夏季奧運會獎牌獎牌正面為傳統的勝利女神。她左手持棕櫚葉,右手拿著勝利者佩戴的花冠。本屆奧運會的勝利女神圖像由佛羅倫斯藝術家卡西奧里設計,並在國際奧委會組織的設計比賽中被選作奧運會獎牌正面圖樣沿用至今。

獎牌正面右方刻有“墨爾本1956--第16屆奧運會”字樣,背景為古羅馬競技場圖案。

獎牌背面為一名奧運冠軍被民眾簇擁,場面歡欣鼓舞。背景是奧林匹克體育場。

從1928年到1968年,奧運會獎牌樣式一直沿用了1928年的設計。直到1972年奧運會,當時的慕尼黑組委會突破原有設計,採用了包浩斯建築學派代表人物格哈德·瑪克思(GerhardMarcks)的設計,更改了獎牌背面圖案。

會徽

1956墨爾本奧運會會徽

1956墨爾本奧運會會徽 墨爾本奧運會聖火於1956年11月2日在奧林匹亞點燃,由350名火炬手從奧林匹亞傳遞到雅典。沿途設計了一些有特色的活動。如在雅典的衛城兩名戰士身著戰裝在傳遞路線上擋住火炬手的路,只有當火炬手說“聖火是我從奧林匹亞帶來的”才允許通過。

聖火火種被存放在兩個火種燈里飛往澳大利亞。中途在加爾各答、曼谷、新加坡和雅加達舉行了慶典儀式。墨爾本奧運會火炬接力是當時奧運史上行程最長的火炬接力活動。總距離約20470公里(包括航空距離),實際傳遞距離4912公里,火炬手數量3608名。最後一名火炬手是世界青年田徑冠軍羅恩?克拉克。這是第一次在南半球舉行的奧運會火炬接力。

由於1956年奧運會的馬術比賽在斯德哥爾摩舉行,因此還舉行了從奧林匹亞至斯德哥爾摩的火炬接力。途經丹麥抵達瑞典,共有330名火炬手參與傳遞活動,其中約有160名騎手。圖為墨爾本奧運會火炬效果圖。

開幕

1956年奧運會墨爾本奧運會火炬

1956年奧運會墨爾本奧運會火炬正式宣布奧運會開幕:澳總督愛丁堡公爵

奧運聖火點燃:朗-克拉克(田徑運動員)

運動員代表宣誓:約翰-蘭迪(田徑運動員)

宣布盛會開幕的是澳總督愛丁堡公爵。來自奧林匹亞的火種首次利用飛機傳遞,行程共約2萬多公里。在開幕式上,由澳大利亞田徑運動員克拉克(RonClarke)點燃了奧運聖火。代表運動員宣誓的是另一位東道主田徑運動員約翰·蘭迪。

賽況

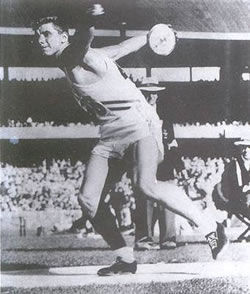

1956年墨爾本奧運會

1956年墨爾本奧運會 蘇聯田徑運動員庫茨奪得5000米和10000米兩項冠軍,是蘇聯第一個獲奧運會長跑金牌的選手。其他田徑項目金牌大部分由美國奪得。

澳大利亞奪得8枚金牌。本屆游泳單項中蝶泳首次從蛙泳中分出。匈牙利蟬聯水球比賽冠軍。在跳水賽中,美國女將帕特·麥考密克重演了四年前在赫爾辛基奧運會包攬兩枚金牌的好戲。

體操比賽中,以體壇名將男選手維克托·丘卡林、沙赫林、阿扎良和女選手拉蒂尼娜、馬尼娜、穆拉托娃組成的蘇聯隊取得絕大多數項目的冠軍。其中在男子項目中,丘卡林和瓦倫丁·穆拉托夫在體操比賽中各3次取勝。如果算上本屆獲得的5枚獎牌,丘卡林在參加的歷屆奧運會上共奪得了11枚獎牌,其中金牌7枚。匈牙利女隊獲得女子團體冠軍和器械操冠軍。本屆奧運會獲金牌最多的是匈牙利阿格內斯·凱萊蒂和蘇聯拉里薩·拉蒂尼娜兩位女子體操選手,各得4項第一。而拉蒂尼娜也成為繼芬蘭帕沃·努爾米之後的第二位獲9枚奧運會金牌的運動員,她在歷屆奧運會中的金、銀、銅牌總數(18枚)為迄今奧運之最。

在拳擊比賽中,匈牙利的拉斯洛·帕普成為第一位三奪奧運會金牌的拳擊手。印度則第6次蟬聯曲棍球冠軍。

在舉重比賽中,美國運動員保羅·安德森首先成為這一規則的受益者。在男子重量級比賽中,他和阿根廷運動員溫貝托·塞爾維蒂都舉起了500千克的重量,但體重為137.9千克的安德森因體重輕於塞爾維蒂(143.5千克)而獲得了金牌,塞爾維蒂則只能獲銀牌。

本屆奧運會在田徑、游泳、舉重、射擊、腳踏車比賽中共破56項奧運會紀錄,其中16項為世界紀錄。蘇聯獲37枚金牌,超過美國5枚,首次在金牌和非正式團體分上均高於美國。此外,蘇聯還獲銀牌29枚、銅牌32枚。美國第二,獎牌數依次為32、25、17枚。這是蘇聯第一次在金牌數上超過美國。澳大利亞列第三,獎牌數依次為13、8、14。

中國台灣派出21名男運動員,參加了田徑、舉重、射擊、籃球、拳擊項目的比賽。

本屆奧運會的閉幕式有所創新。當時大部分比賽完畢的代表團都已先行回國,餘下的選手不多。為使閉幕式進行得緊湊而熱烈,澳籍華裔選手文強森(JohnIanWing)

精粹

1956年墨爾本奧運會上的傳奇事件有:黃金女孩

澳大利亞田徑選手伊莉莎白“貝蒂”庫斯貝特在徑賽(100米和200米)個人項目上贏得2枚金牌,在4×100米接力又奪得第3金。18歲在主場觀眾眼中立即成為國家英雄,並暱稱她為“黃金女孩”。

米穆恩領先扎托佩克

在馬拉松比賽中,法國田徑選手阿萊因-米穆恩面對在奧運會上一直戰勝自己的捷克名將埃米爾-扎托佩克。米穆恩在半程過後米穆恩一直衝在最前,並最終以1分半鐘的優勢贏得勝利,在終點線他等著他的老朋友,後者最後獲得第6名。

三金歸羅斯

17歲的澳大利亞游泳選手穆雷-羅斯贏得了三枚金牌。他的首枚金牌來自澳大利亞創造世界紀錄的4×200米自由式接力的比賽之中。隨後他兩次擊敗了日本的山中毅贏得了400米自由式和1500米自由式兩枚金牌。

百米飛人博比-喬

羅伯特“博比-喬”莫羅在本屆奧運會上逐漸證明自己是值得被關注的選手。他以10.5秒的成績,領先對手巴克2米贏得了100米比賽的冠軍,從而拿到了他的首枚奧運金牌。

與會焦點

1956年墨爾本奧運會

1956年墨爾本奧運會賽址不同

馬術比賽於6月10~17日舉行,計有29個國家和地區158名運動員(包括13名女選手)參加比賽。賽前舉行了開幕式、點燃聖火和運動員宣誓等儀式,其中點燃主體育場奧林匹克聖火的是騎在馬背上的瑞典騎手維克涅(HansWikne)。整個形式儼然像一個獨立的奧運會。因此,儘管馬術比賽很成功,還是遭到了輿論的批評,認為兩個國家舉辦同一屆奧運會,將毀掉奧運會的完整性,並希望以後不應再有類似的情形發生。

多國棄權

奧運聖火即將點燃,世界卻坐在巨大的火藥桶上———美國和蘇聯兩個超級大國影響下的國際局勢動盪不安。1956年夏,波蘭局勢不穩;1956年10月底,蘇軍出兵匈牙利;亞洲則爆發了蘇伊士運河戰爭,蘇聯站在了埃及一方,美、法、英則支持以色列。

因此,1956年奧運會在開賽之前就受到了威脅:戰事中的埃及、以色列、伊拉克和黎巴嫩先後放棄參賽;佛朗哥軍政權統治下的西班牙以及抗議蘇聯出兵匈牙利的荷蘭也宣布棄權。最戲劇性的莫過於瑞士,在抗議出兵匈牙利問題上一直猶豫不決,直到離奧運會開幕還有12天時間,才決定前往墨爾本參賽。然而決定做得太晚,機票出現困難,以至於無法在報到截止日之前趕到,最後違心地被動棄權。

拒絕參賽

對於中國人民而言,1952年奧運會是個好開始,1956年奧運會卻是一個遺憾。在冷戰局勢影響下,國際奧委會一面承認中華人民共和國,一面同意台灣以“中華民國”名義參加1956年奧運會,中華全國體育總會在反覆交涉無效的情況下,於1956年11月6日聲明放棄參賽。時任國際奧委會主席的布倫戴奇用近乎天方夜譚的辦法,把分裂的兩個德國和獨立的薩爾州合併成統一的德國代表團參賽,這個方法本也想用於中國,但最終無效。

中國國家體操隊第一任隊長陸恩淳說:“1956年與奧運會擦肩而過,是我一生的遺憾。”1956年,在第16屆奧運會體操選拔賽中,陸恩淳獲得了個人全能、雙槓、鞍馬3項亞軍,得到了奧運會參賽資格,同時成為了我國第一批49名運動健將稱號獲得者之一。就在大家準備赴墨爾本參加奧運會時,為了反對分裂中國的企圖,中國嚴肅地抵制了該屆奧運會。

“水中血戰”

在1956年10月23日舉行的水球項目決勝賽,分別由匈牙利男子水球隊與蘇聯男子水球隊爭奪冠軍,雙方比賽中多位球員大打出手,導致血流滿面,該比賽最後匈牙利隊以4:0完勝蘇聯隊奪得金牌,賽後媒體因拍攝匈牙利水球員埃爾溫·扎多爾在賽後右眼角流血之場景而取名為“水中之血戰”。

比賽項目

正式項目本屆奧運會共17個項目

田徑

籃球

拳擊

擊劍

舉重

摔跤

馬術

足球

體操

賽艇

射擊

帆船

皮划艇

腳踏車

曲棍球

現代五項

水上項目

游泳

跳水

水球

表演項目

澳式足球

棒球

參賽成員

參賽國家及地區分布共有72個國家及地區的代表團參加了1956年墨爾本奧運會。其中,衣索比亞,斐濟,肯亞,賴比瑞亞,馬來亞,北婆羅洲,烏干達都是第一次參加奧運會。另外,西德和東德首次組成了以德國聯隊冠名的代表團參加了本屆奧運。中國台灣派出21名男運動員,參加了田徑、舉重、射擊、籃球、拳擊項目的比賽。阿富汗

阿根廷

澳大利亞

奧地利

巴哈馬

比利時

百慕達

巴西

蓋亞那

保加利亞

緬甸

加拿大

錫蘭

智利

中國

哥倫比亞

古巴

捷克斯洛伐克

丹麥

衣索比亞

斐濟

芬蘭

法國

德國

英國

希臘

中國香港

匈牙利

印度尼西亞

印度

伊朗

愛爾蘭

冰島

以色列

義大利

牙買加

日本

肯亞

韓國

賴比瑞亞

盧森堡

馬來亞

墨西哥

奈及利亞

北婆羅洲

挪威

紐西蘭

巴基斯坦

秘魯

菲律賓

波蘭

葡萄牙

波多黎各

羅馬尼亞

南非

新加坡

蘇聯

瑞典

泰國

特立尼達和多巴哥

土耳其

烏干達

烏拉圭

美國

委內瑞拉

南越

南斯拉夫

以下5個國家的運動員僅在瑞典的斯德哥爾摩參加了本屆奧運會的馬術比賽,因此這些國家的奧運代表團並沒有出現在墨爾本的賽場上。

高棉

埃及

荷蘭

西班牙

瑞士

1956年民主德國被接納為國際奧委會會員國,兩個德國經過協商,組成了德國隊參賽。中國奧委會沒有派隊參加。本屆奧運會共有61個國家和地區的883名運動員參加了田徑比賽,共創28項奧運會紀錄,其中5項世界紀錄。有“白人歐文斯"之稱的美國男子短跑明星羅伯特·莫羅是這次成績突出的人物,他在不到10天的時間裡共獲3枚金牌,且成績出色。澳大利亞的亞貝·卡思伯特在女子田徑賽中的成績與莫羅同樣出色。有趣的是,她和莫羅同樣參加了100米、200米和4×100米接力賽,同樣跑的是最後一棒,同樣於12月1日獲得第三枚金牌。

本屆奧運會民主德國、聯邦德國聯合組團參賽,引人注目。在1955年巴黎年會中,國際奧委會以27:7的票數通過了民主德國、聯邦德國必須組成聯合代表團參加1956年奧運會,否則暫時取消對聯邦德國奧委會的承認的決定。無奈,民主德國、聯邦德國協商聯合組團,使用有五環標誌的黑、紅、黃三色旗為團旗,以貝多芬第九交響曲中的“歡樂頌”為團歌。

國際奧委會雖然暫時解決了民主德國、聯邦德國的問題,卻又面臨中國問題的困惑。1954年國際奧委會雅典年會中以23:21的票數承認了中華全國體育總會為中國奧委會,但同時卻保留了台灣的所謂“中華民國奧委會”,開了在一個國家中承認兩個國家奧委會的先例。國際奧委會後來又作出允許這兩個奧委會同時參加第16屆奧運會的決定,並規定兩個代表團使用的名稱一個是“台灣中國”,一個是“北京中國”。

新中國奧委會始終堅持一個中國的政治立場,堅決反對國際奧委會搞“兩個中國”的陰謀,在得知國際奧委會允許台灣參加這屆奧運會時,立即致電國際奧委會表示抗議,並明確表示:如果允許台灣參加,新中國將拒絕參加本屆奧運會。1956年11月17日,國際奧委會執委會討論中國問題,後來統一了意見,即:以政治為理由的抗議,都不予理會。有的委員甚至建議中國應像民主德國、聯邦德國一樣能聯合組隊。結果可想而知,台灣體育組織被邀請參加比賽,中華全國體育總會於1956年1月發表聲明,強烈抗議國際奧委會分裂中國的做法,並宣布拒絕參加第16屆奧運會。

獎牌榜

| 名次 | 國家或地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |

| 1 | 蘇聯 | 37 | 29 | 32 | 98 |

| 2 | 美國 | 32 | 25 | 17 | 74 |

| 3 | 澳大利亞 | 13 | 8 | 14 | 35 |

| 4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |

| 5 | 義大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |

| 6 | 瑞典 | 8 | 5 | 6 | 19 |

| 7 | 德國 | 6 | 7 | 11 | 24 |

| 8 | 英國 | 6 | 7 | 11 | 24 |

| 9 | 羅馬尼亞 | 5 | 3 | 5 | 13 |

| 10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |

| 11 | 法國 | 4 | 4 | 6 | 14 |

| 12 | 土耳其 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| 13 | 芬蘭 | 3 | 1 | 11 | 15 |

| 14 | 伊朗 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 15 | 加拿大 | 2 | 1 | 3 | 6 |

| 16 | 紐西蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 17 | 波蘭 | 1 | 4 | 4 | 9 |

| 18 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 4 | 1 | 6 |

| 19 | 保加利亞 | 1 | 3 | 1 | 5 |

| 20 | 丹麥 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| 21 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |

| 22 | 挪威 | 1 | 0 | 2 | 3 |

| 23 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 24 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 25 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |

閉幕式

本屆奧運會的閉幕式有所創新。1956年12月8日舉行大會閉幕式,當時大部分比賽完畢的代表團都已先行回國,餘下的選手不多。為使閉幕式進行得緊湊而熱烈,澳籍華裔選手文強森建議:運動員入場打破國家順序,相互混雜不分國籍。國際奧委會對此先是不同意,但最後面對現實,還是表示認可,但前提是至少要有400人參加。閉幕式那天晚上,留下來的選手全部參加,結果閉幕式比以往任何一屆都溫馨感人。這種革新,打破了國際間的生疏,象徵著人類的合作與和平,為大眾熱烈接受,從世界各地來的運動員攜手遊行,成為本屆奧運會閉幕式的最大特色,也為日後其他各屆奧運會所仿效。奧運人與事

跳高金牌在本屆奧運會的跳高比賽中,強手如林,而美國19歲的黑人選手杜馬

在奧運會前的美國選拔賽上也只是勉強及格,美國隊教練根本沒有把他放在眼裡。在比賽之前,他竟然找不到領隊和教練,運動場入口的看門人也不相信他會是參賽的運動員,急中生智,他只好買了一張門票才進去。入場後,發現跳高比賽就要開始了,他顧不得做準備活動,就投入了比賽。最後竟以2.12米的成績奪得冠軍,並打破了世界紀錄。

米飯之謎

50年代日本男子體操成績特別優良,這引起了人們廣泛關注。有人認為日本人習慣進屋就盤腿席地而座,把柔韌練習生活化。一些歐洲專家認為,日本人喜歡吃大米飯,可能是大米飯里含有對練體操特別有用的營養成分。在第16屆奧運會期間,持這種觀點的人更是津津樂道。甚至引證了兩年前日本隊參加世界比賽時的一樁"秘聞"。人們以為日本隊是為了賽前控制體重,後來得知他們在宿舍了專門吃了一頓大米飯。結果日本隊第一次逼近蘇聯隊,獲得團體亞軍。豈不知,原來那次日本隊是在宿舍里由團長五藤和總監遠山親自主炊,舉行了日本民族傳統得"壯行朝食會",以鼓舞士氣。

領帶

先給您一個詞--4MM,指的是一個極限標誌,即在4分鐘內跑完一英里--1609.3米的距離。在1956年墨爾本奧運會的1500米賽上,全世界跑進4分鐘之內的選手全部到了,他們每個人胸前都佩戴著一條黑色絲綢領帶,上面有一個銀色的“4”和兩個金色的“MM”,閃閃發光。他們跑得都太完美了,都太出色了。從發令槍響起,這些人幾乎就沒分開過,始終是一個集團,一個整體,難分伯仲,一直到了最後幾十米,才拉開距離,確定領先者,以至於場內一位工作人員,因為看得入迷,而忘記了在最後一圈時的搖鈴,光顧著看比賽了。

那屆奧運會上的1500米的選手們不僅創造出優異的比賽成績,還留下了不少感人的故事,4MM黑色領帶在奧林匹克精神的輝映下,閃閃發光。

天助自助

當萬米世界紀錄保持者、蘇聯運動員庫茲來到墨爾本參加奧運會的時候,當地的一家報紙上有人寫了這樣一段話:‘機器人’能否戰勝那些有頭腦的運動員呢?不!在較量智慧的鬥爭中,像庫茲那樣的運動員是不可能獲勝的。”

為什麼一個世界紀錄保持者在比賽之前就已經被判為不可獲勝呢?

原來就在奧運會開幕的前幾個月,在一次比賽中,憨厚老實的庫茲在比賽中吃了虧,上了當,輸掉了比賽。當1956年墨爾本奧運會到來時,顯然報紙上寫文章的人認為,長跑不僅僅需要體力,也需要腦力,而庫茲是沒有腦力的。

那么庫茲會再次失利嗎?他真的沒有腦子嗎?我們拭目以待。

空中屏障

說到1956年奧運會上的籃球比賽,不得不提到美國隊,他們所向披靡的表現震撼了當時的每一個人。在這支美國對中有一個叱詫風雲的人物,一個改變了籃球傳統理念的人物,他就是:比爾?拉塞爾。

但是為了參加1956年墨爾本奧運會,這位籃球巨星卻做了一個讓別人很是震驚的決定,是什麼決定呢?

紅色衛兵

說到綠茵場上的“黑蜘蛛”您知道是誰嗎?說到蘇聯的足球大家又會想到什麼?您知道這些與奧運會有什麼關係嗎?

《紅色衛兵》講的是足球場上最偉大的球員之一:列夫?雅辛的故事。在人們的記憶里,雅辛和一系列的榮譽聯繫在一起,他五次獲得蘇聯足球聯賽冠軍,三次獲得蘇聯杯賽冠軍,一次奧運會冠軍,一次歐洲錦標賽冠軍,一次蘇聯冰球聯賽冠軍,一次當選歐洲足球先生,三次參加世界盃比賽……而且三次參加了奧運會!

一見鍾情

1956年墨爾本奧運會上的一個下午,美國的鏈球運動員康諾利在訓練完畢,準備收拾行裝回奧運村的時候,一個還在場內訓練的姑娘的身影,吸引了他的目光。這個姑娘叫奧爾加-費科托娃。來自捷克斯洛伐克,是一名鐵餅運動員。一直等到奧爾加訓練結束,康諾利找到了一個機會,鼓起勇氣走上前去,做了自我介紹。所有的羅曼蒂克,就從這一瞬間,開始了。康諾利和奧爾加這樣一對連語言都不怎么相通的年輕人之間,很快就擦出了愛情的火花。康諾利和奧爾加這對情侶,在奧運會的賽場上表現出了非常出眾的競技狀態,雙雙在各自的項目當中獲勝,贏得了奧運會的金牌。可是奧運會也就短短的十幾天的時間,奧運會結束後,這對情侶會終成眷屬嗎?

樂極生悲

在第16屆奧運會雙槳無舵手賽艇決賽中,蘇聯選手伊萬諾夫奪得金牌。當他走下領獎台後,隨即把金牌拋向空中,以表達自己激動的心情。他每拋一次,觀眾席上就是一陣歡呼。誰知樂極生悲,當他再一次將金牌拋向空中時,由於用力過猛,角度有些傾斜,金牌掉進了湖水裡。後來,他的教練和其他運動員下湖潛入水底打撈,終未能找回那枚金牌。從這以後,伊萬諾夫的情緒一落千丈,整天愁眉苦臉。國際奧委會領導不忍心,最後決定仿製了一枚金牌發給他。

玩笑

在比賽前,神聖的奧運火炬被嘲弄了一把。澳大利亞大學生們由於無法親眼目睹奧運盛況,而且傳統火炬接力活動的路線過於蜿蜒綿長,他們決定以惡作劇的形式進行抗議。他們在悉尼市教堂舉行了自己的火炬儀式,高舉由短把掃帚、舊醬褲和一對前面標有倒Y形開口的男用內褲做成的“火炬”。20歲的拉金髮明了仿製的奧運火炬,他們穿著政府規定的白色外套一路跑向市長所在的城市教堂。

在約克街,突然失去勇氣的假火炬手轉身逃跑,拉金重新點燃火炬繼續他們的計畫。官員們上當了,攝影師和6位機車護手都把他當成了真正的火炬手。拉金跑上城市教堂的階梯,將火炬遞給了不明真相的市長。

“火炬門”事件被眾多媒體津津樂道,甚至有報紙尖刻地指出,由於本屆奧運會賽前籌備過程中出現的政治問題過多,“讓上帝也開始懷疑奧運的神聖性”。

特色

這是奧運會首次在大洋洲舉行。

歷屆奧林匹克運動會

| 奧林匹克運動會(希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες;法語:Jeux olympiques;英語:Olympic Games)簡稱“奧運會”,是國際奧林匹克委員會主辦的世界規模最大的綜合性運動會,每四年一屆,會期不超過16日,分為夏季奧運會(奧運會)、夏季殘奧會、冬季奧運會(冬奧會)、冬季殘奧會、夏季青年奧運會(青奧會)和冬季青年奧運會。奧運會是各個國家用運動交流各國文化,以及切磋體育技能,其目的是為了鼓勵人民的運動精神。 | ||

|---|---|---|

| 1896年雅典奧運會(第1屆) 1900年巴黎奧運會(第2屆) 1904年聖路易斯奧運會(第3屆) 1908年倫敦奧運會(第4屆) 1912年斯德哥爾摩奧運會(第5屆) 1920年安特衛普奧運會(第7屆) 1924年巴黎奧運會(第8屆) 1928年阿姆斯特丹奧運會(第9屆) 1932年洛杉磯奧運會(第10屆) | 1936年柏林奧運會 (第11屆) 1948年倫敦奧運會 (第14屆) 1952年赫爾辛基奧運會 (第15屆) 1956年墨爾本奧運會(第16屆) 1960年羅馬奧運會 (第17屆) 1964年東京奧運會 (第18屆) 1968年墨西哥城奧運會 (第19屆) 1972年慕尼黑奧運會(第20屆) 1976年蒙特婁奧運會(第21屆) 1980年莫斯科奧運會(第22屆) | 1984年洛杉磯奧運會 (第23屆) 1988年漢城奧運會(第24屆) 1992年巴塞隆納奧運會(第25屆) 1996年亞特蘭大奧運會(第26屆) 2000年悉尼奧運會(第27屆) 2004年雅典奧運會(第28屆) 2008年北京奧運會(第29屆) 2012年倫敦奧運會(第30屆) 2016年裡約熱內盧奧運會 2020年夏季奧林匹克運動會 (第32屆未舉辦) |

| 兩次世界大戰期間,第6屆、第12屆、第13屆奧運會因戰停辦。 | ||