命名來源

龍蒿 (原變種)

龍蒿 (原變種)龍蒿(原變種)ArtemisiadracunculusLinn.var.dracunculus

來源:中國植物志第76(2)卷||菊科COMPOSITAE||龍蒿系Ser.1.DracunculusBess.||龍蒿(原變種)ArtemisiadracunculusLinn.var.dracunculus

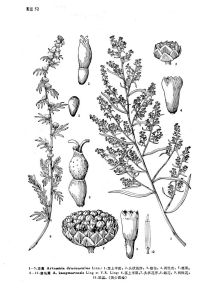

135a.龍蒿(原變種)圖版25:1-5

ArtemisiadracunculusLinn.var.dracunculus

形態特徵

半灌木狀草本。根粗大或略細,木質,垂直;根狀莖粗,木質,直立或斜上長,直徑0.5-2厘米,常有短的地下莖。莖通常多數,成叢,高40-150(-200)厘米,褐色或綠色,有縱棱,下部木質,稍彎曲,分枝多,開展,斜向上;莖、枝初時微有短柔毛,後漸脫落。葉無柄,初時兩面微有短柔毛,後兩面無毛或近無毛,下部葉花期凋謝;中部葉線狀披針形或線形,長(1.5-)3-7(-10)厘米,寬2-3毫米,先端漸尖,基部漸狹,全緣;上部葉與苞片葉略短小,線形或線狀披針形,長0.5-3厘米,寬1-2毫米。頭狀花序多數,近球形、卵球形或近半球形,直徑2-2.5毫米,具短梗或近無梗,斜展或略下垂,基部有線形小苞葉,在莖的分枝上排成復總狀花序,並在莖上組成開展或略狹窄的圓錐花序;總苞片3層,外層總苞片略狹小,卵形,背面綠色,無毛,中、內層總苞片卵圓形或長卵形,邊緣寬膜質或全為膜質花序托小,凸起;雌花6-10朵,花冠狹管狀或稍呈狹圓錐狀,檐部具2(-3)裂齒,花柱伸出花冠外,先端2叉,叉端尖;兩性花8-14朵,不孕育,花冠管狀,花葯線形,先端附屬物尖,長三角形,基部圓鈍,花柱短,上端棒狀,2裂,不叉開,退化子房小。瘦果倒卵形或橢圓狀倒卵形。花果期7-10月。

產地分布

產黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北(北部)、山西(北部)、陝西(北部)、寧夏、甘肅、青海及新疆;東北、華北及新疆分布在海拔500-2500米地區,甘肅、青海分布在海拔2000-3800米地區,多生於乾山坡、草原、半荒漠草原、森林草原、林緣、田邊、路旁、乾河谷、河岸階地、亞高山草甸等地區,也見於鹽鹼灘附近,常成叢生長,局部地區成為植物群落的主要伴生種。為北溫帶及亞熱帶半荒漠與草原地區的廣布種;蒙古,阿富汗,印度(北部),巴基斯坦(北部),克什米爾地區,錫金,蘇聯及歐洲東部、中部及西部和北美洲各國都有。模式標本采自蘇聯西伯利亞。

用途

含揮髮油,主要成分為醛類物質,還含少量生物鹼。青海民間入藥,治暑濕發熱、虛勞等。根有辣味,新疆民間取根研末,代替辣椒作調味品。牧區作牲畜飼料。

相關品種

過去一些學者曾誤將本種定名為灰綠蒿A.glaucaauct.,nonPall.exWilld.,據蘇聯植物志(Poljak.Фл.СССР26:535.1961)載A.glaucaPall.exWilld.的葉線形或.線狀披針形,兩面密被星狀毛;產蒙古及蘇聯。另作者查閱印度植物志引證標本A.glaucaHook.f.Fl.Brit.Ind.3:322.1881,nonPall.exWilld.(存英國邱植物園標本館),發現該種非龍蒿的混用名,而是無毛牛尾蒿(變種)A.dubiaWall.exBess.var.subdigitata(Mattf.)Y.R.Ling的錯誤鑑定。