景點簡介

《周禮·考工記》載:“匠人營國,方九里,旁三門,國中九經九緯,經塗九軌,左祖右社, 前朝後市,市朝一夫。”這是中國古代對城市設定、規模的明確規定,一直影響著歷朝歷代的城市建設。唐長安是嚴格的里坊制,設有東市、西市。宋代都城建設打破了里坊制,出現了“草市”、“墟”、“場”,匯集了雜技、遊藝、茶樓、酒館等設施,但到元、明、清則又回歸前朝後市的格局,最典型就是當時的北京城。城市的空間就是街道,“逛街”成了千百年來中國老百姓最通行的城市生活方式,乃至今天。

主要景點

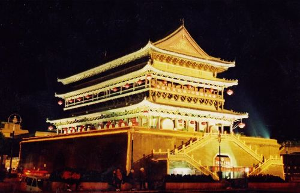

西安鼓樓

西安鼓樓西安鐘鼓樓廣場建成於1998年,迄今已近十年。

唐之後的西安城到1949年之前,幾乎再沒有被人重視過。這裡在千年漫長之中,一直被視為邊遠地區,陝西交通不便,1934年鐵路才修到西安。因此,陝西地方在明清時期沒有像樣子成規模的地面建築,不比一河之隔的山西,這家大院連著那家大院。現在,最能讓西安體面風光拿得出手的地面建築就是鐘樓、鼓樓和古城牆。鐘鼓樓廣場就是西安的一件低領文化衫,時尚而開放,讓西安重現在世人的目光中。

簡介

西安鼓樓

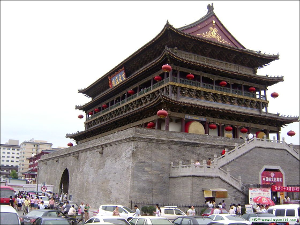

西安鼓樓西安鼓樓位於西安城內西大街北院門的南端,東與鐘樓相望。

鼓樓始建於明太祖朱元璋洪武十三年(1380),清康熙三十八年(1699)和清乾隆五年(1740)先 後兩次重修。樓上原有巨鼓一面,每日擊鼓報時,故稱“鼓樓”。歷經歲月滄桑,如今巨鼓早已不存,惟餘鼓樓巍然聳立。

西安鼓樓是目前所存在全國較大的鼓樓。它的建築形式是歇山式重檐三滴水。高台磚基座東西長52.6米,南北寬38米,高7.7米,南北正中辟有高和寬均為6米的券洞門。樓建築在基座的中心,面闊7間,進深3間,四周另有走廊。第一層樓身上置腰檐和平座,第二層樓重檐歇山頂,上復綠琉璃瓦。樓的外檐和平座都裝飾有青綠彩繪斗拱,使樓的整個建築層次分明,渾雄博大。登樓的青磚階樓設在磚台基兩側,在第一層樓的西側有木樓梯可登臨樓的第二層。在樓的南檐下正中,懸掛有“文武盛地”藍底金字紅邊匾額,是陝西巡撫張楷重修此樓竣工後,摹仿乾隆皇帝的“御筆”。北檐正中懸掛有“聲聞於天”匾額,筆 力挺拔,相傳系鹹寧李允寬所書。兩匾不僅說明了建築物的意義,而且猶如畫龍點睛,使樓生氣盎然,更顯得宏偉壯麗,但在“文革”十年浩劫中遭毀,現文物管理部門已著手修復。

從50年代開始,人民政府曾多次修繕鼓樓,90年代又貼金描彩,進行了大規模的維修,為進一步開發和利用文物資源,促進文化旅遊事業的發展,恢復“晨鐘暮鼓”,1996年西安市決定重製鼓樓大鼓。重製的大鼓高1.8米,鼓面直徑2.83米,系用整張優質牛皮蒙制而成。鼓腹直徑3.43米,重1.5噸。上有泡釘1996個,寓意1996年制,加上4個銅環共2000年,象徵公元2000年,催人奮進,跨入21世紀。該鼓聲音洪亮、渾厚,重槌之下,十里可聞,是目前中國最大的鼓。在鐘樓和鼓樓之間,開闢為鐘鼓樓廣場,綠草紅花點綴其間,造型獨特的聲光噴泉不時變換,是古城人民休閒、娛樂的好去處。

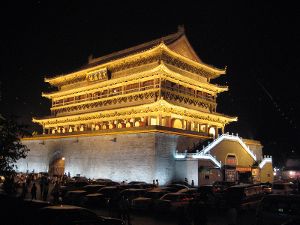

西安鼓樓夜景

西安鼓樓夜景1956年8月6日,陝西省人民委員會公布鼓樓為省級重點文物保護單位。1996年11月20日國務院 公布鼓樓為全國重點文物保護單位。同時公布保護範圍:其重點保護區為鼓樓基座四周邊(包括台階);一般保護區為重點保護區外延34米;建設控制地帶為東至北大街,南至西大街,北至市政府門前,西側自一般保護區外延70米。

牌匾傳奇

牌匾歷史

西安鼓樓

西安鼓樓以前在第三檐下,南北各懸匾額一塊,南面為“文武盛地”,乃是在重修鼓樓竣工後巡撫(陝西)都御史趙可懷於明萬曆十八年(公元1580年)所題,1740年(乾隆五年)重修後,相傳陝西巡撫張楷模仿乾隆皇帝的“御筆”為鼓樓書寫南匾:“文武盛地”四字;北面為“聲聞於天”,字大盈間,蒼勁挺拔,相傳是鹹寧縣“名儒”李允寬所書。匾長8米寬3.6米為藍底金字木匾。兩組八字均為帖金凸體字字精練千古絕筆。“文革”時期兩塊巨匾被摘下砍斷並焚燒殆盡,從此人們相傳中的中國兩匾,一個是山海關的“天下第一關”另一個就是西安鼓樓的“文武盛地”就只有一匾了。兩塊牌匾被毀後不但是對陝西省文物的巨大損失,而且也成了西安市民心中的缺憾。

恢復過程

為了給後人一個交代還歷史以真實面目從1982年起所就萌發了恢復兩塊牌匾的念頭並開始了有關調查研究和取證工作此後的1988年以來在每屆的市人代會和市政協會議上都有恢復牌匾的議案和提案就在呼籲兩塊牌匾的同時西安的廣大市民也熱情高漲積極參與進來這就極大地促進了恢復牌匾工作的進程。

西安鼓樓

西安鼓樓2004年3月至7月,西安市政協和陝西省文物局分別多次召開了‘鼓樓周邊歷史文化探討與研究’及‘恢復鼓樓牌匾’專題討論會,對牌匾恢復一事廣泛徵求與會專家、學者及老前輩的意見和建議,在7月9日的專題會上,陝西省文物局、陝西省文保中心、原西安市文物園林局、陝西省書學院等單位的有關領導和專家對初步方案進行了最後的推敲和完善,制定出了‘採用原字樣,大小形式同原樣,用現代輕型材料,但要採用傳統工藝製作’的原則進行原貌恢復兩塊牌匾。兩塊牌匾的恢復不僅了卻了文物工作者和廣大市民長久期盼的心愿和缺憾,更為鼓樓增添了靈魂和神韻它將隨著歷史的延續永存史冊,無論為勉勵後人或是為文物價值本身,都將起到不可估量的作用。在初步形成方案後,我所配合西安市文物局做了大量的研究審議工作,收集了近百張有關老照片,從恢複方案的雛形、探討到初步決定,經過了無數次不懈努力與商討和磨合,但是由於資金等問題一直沒有落實,恢復牌匾的事情就只有先擱淺了。

“恢復鼓樓兩塊牌匾可以說是所里的頭等大事,也可以說是了卻西安市民40年的一個缺憾,那么原匾有多重現匾又有多重呢﹖製作兩塊牌匾花去了多少錢﹖用了多長時間掛到鼓樓上的﹖”記者問道。

西安鼓樓

西安鼓樓“籌集資金製作牌匾可以說傾注了我們全所每個人的心血和汗水,在資金問題得不到解決的情況下,我們所就走向外搞活的路子,堅決依靠自身的力量來實現多年的夙願,通過多種渠道的籌集,資金問題終於解決,從製作到作成,共花了15萬元,說個題外的話,記得當初設計出兩個牌匾的小樣後,為了力求真實體現原貌,我們從匾的顏色字型及整個牌匾形狀都做了大量的實際工作,把專家、學者和當初現場拆除兩塊牌匾的當事人叫到一起,讓他們回憶和對比,最終才確定了下來。你問原匾有多重,新匾又有多重,可以這樣說,原來的牌匾是木頭製作而成,原來的一個牌匾大約2至3噸重,當前的牌匾只有800公斤,牌匾在小雁塔製作完成後,運輸卻成了問題,汽車不能運,因為汽車運會對牌匾有極大的損壞,裝卸不方便,最後經過論證協商採用原始的架子車運輸,從裝架子車算起到鼓樓4輛架子車整整花去了3個多小時的時間,這樣大的兩個牌匾要順利上到鼓樓確實是件不容易的事情,經過會商決定先用吊車將牌匾吊到樓頂,再採用動滑輪和靜滑輪相結合的辦法把兩個牌匾掛在原來的地方。光給鼓樓掛匾我們就出動了70人,搭建了高30米,寬10米的鋼管架,用了7天的時間才把兩塊牌匾順利掛到了鼓樓上。”喻軍回答道。

“既然是恢復原貌,為什麼不用原來木頭及同樣重的牌匾呢﹖”記者問道。

“我們當初也考慮過用木頭製作恢復原貌,但是最後經過論證後推翻了用木頭的想法,因為鼓樓是千百年留下來的古蹟,迄今已有265年的歷史了,1937年日本飛機對西安進行轟炸時候,將鼓樓的一根梁炸斷,兩塊牌匾卻安然無恙,歷經滄桑巨變的鼓樓已經不能夠承受過重的壓力,你想一個牌匾就要達3噸左右,要掛原來的匾對鼓樓是有傷害的,所以為確保文物古蹟不受損失,經過專家學者的多次論證和反覆推敲,最後選用輕型材料來製作兩個牌匾,但是兩個牌匾的其他地方都是和原來的一摸一樣。”喻軍說道。

作者之爭

西安鼓樓

西安鼓樓“鍾為文鼓為武”是西安市民的傳說,然而記者在採訪的時候卻了解到關於“文武盛地”的作者之爭,先後有三個版本的說法。第一個說法是,“文武盛地”四個字是在清朝乾隆五年 重修鼓樓後,陝西巡撫張楷模仿乾隆皇帝的“御筆”寫了鼓樓南匾“文武盛地”四個字,這個說法的來源是《鹹寧縣續志》及清陝西巡撫張楷《重修鐘樓記》。第二個版本是“文武盛地”四字是明萬曆十八?庚寅年巡撫趙可懷所書,這個版本的訊息來源是據記載,1952年11月27日,原西安公營新元營造廠寫給市人委?現西安市政府的公文,記有“文武盛地”四字是明萬曆十八?庚寅年巡撫趙可懷所書。最後一個版本的傳說是一研究歷史的學者向西安市鐘鼓樓保管所打來電話說:“大量的歷史記載證明,‘文武盛地’是清朝時期,今韓城縣的一個叫梁元?音的秀才在鼓樓重修後,考試路過新修的鼓樓時,欣然提筆寫下了‘文武盛地’四個字。”

“文武盛地”四個字到底出自誰之手還有待我們的學者、專家進一步研究考證,而“文武盛地”四個大字如今卻成為鼓樓的一大亮點,“聲聞於天”的加點傳說為鼓樓增色不少。

採訪中記者還了解到關於“聲聞於天”加點的神秘傳說:當年,鼓樓建成後,大臣請武則天寫了“聲聞於天”四個字,而武則天卻在“於”字上少寫了一點,一天她從樓下經過時發現此況,便問身邊的大臣原因何在,身邊的大臣面面相覷不敢出聲,於是武皇下令取來大筆一枝,蘸上墨,用一弓箭將其射到牌匾上,正好射到缺一“點”的位置,引來群臣歡呼。解放前,還有人曾說:“武則天是一個女人,女人怎么能夠執政呢﹖‘聲聞於天’為武則天所寫,這個不好,於是清朝重修鼓樓時就將其改成‘聲聞於天’,而不再使用原匾中的‘於’字。但經過後來分析,這類傳說是沒有依據的,射箭加點更是荒唐無稽。”

25日16時,離開了西安鐘鼓樓保管所,記者來到了鼓樓前一看究竟,只見鼓樓在初夏的陽光下顯得更加雄偉壯觀,兩個牌匾高高地懸掛在鼓樓的上方,兩個牌匾分別用紅布遮蓋著,鼓樓下的遊人也時不時地猜著牌匾的模樣,有的遊客則在相互交流著什麼,大家都期待著4月29日牌匾揭開神秘面紗的那激動人心的一刻

大鼓重置

西安鼓樓大鼓

西安鼓樓大鼓從50年代開始,人民政府曾多次修繕鼓樓,90年代又貼金描彩,進行了大規模的維修;為進一步開發和利用文物資源,促進文化旅遊事業的發展,恢復“晨鐘暮鼓”,1996年西安市決定重製鼓樓大鼓。重製的大鼓高1.8米,鼓面直徑2.83米,系用整張優質牛皮蒙制而成;鼓腹直徑3.43米,重1.5噸。上有泡釘1996個,寓意1996年制,加上4個銅環共2000年,象徵公元2000年,催人奮進,跨入21世紀。該鼓聲音洪亮、渾厚,重槌之下,十里可聞。消失百年的“晨鐘暮鼓”得到恢復。

2007年黃金周期間,西安鐘鼓樓開始舉行“晨鐘暮鼓”仿古表演活動,每日上午9時、正午12時、下午3時,西安鐘樓上的景雲鍾(複製品)分別鳴響24聲;傍晚6時,首先鼓樓上的二十四節氣鼓齊鳴,然後聞天鼓鳴響24聲以報暮時。此舉標誌著消失100多年的西安“晨鐘暮鼓”報時制度得到恢復。

建築結構

鼓樓建築結構為上下兩層,重檐三層。正面(向南)為七間。進深三間,四周迴廊深度各為一間,按楹柱距離計算,正面則為九間,側面為七間,即古代建築中俗稱的“七間九”。屋面復蓋以剪邊灰瓦,樓基除兩端尾外,不加其它裝飾,卻盡顯出雄渾和莊嚴。

鼓樓的構造技術,在套用了唐朝風格、宋代建築法則的基礎上又有不少創新。全樓結構無一鐵釘,樓檐和平座都使用了斗拱構造原理,外觀樓體雄健宏大、古雅優美,極賦濃郁的民族特色。

屋頂是我國古代建築之冠冕。早在漢代,勞動人民就創造出多種如廡殿、歇山、懸山、攢尖等形式的屋頂。在封建社會裡,屋頂有著嚴格的等級制度,重檐即是統治階級為提高他們的尊嚴和權威而獨占的一種形式:重檐廡殿為最尊,如故宮太和殿;重檐山次之,如天安門。鼓樓的屋頂 形式即“歇山頂”式,與天安門等同,但比其還高出一米。

![鼓樓[西安] 鼓樓[西安]](/img/0/6f8/nBnauM3X3YTO0IjN3gDN2YzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzL4QzL1YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)