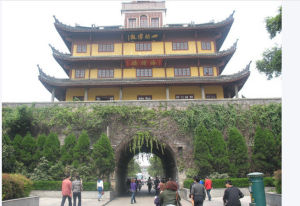

寧波鼓樓

寧波鼓樓寧波鼓樓

遊人登上鼓樓,便可一覽寧波城之全貌。“譙樓鼓角曉連營”,元代詩人陳孚的詩句,體現了鼓樓在我國歷史上的特殊地位。古時鼓樓設有報時的刻漏和更鼓,日常擊鼓報時;戰時偵察瞭望,還負有保城池,抵外侮的使命。

寧波鼓樓始建於唐長慶元年(821年),至今已有1100多年的歷史。它是寧波歷史上正式置州治、立城市的標誌。當年明州刺史韓察將州治從小溪鎮遷到寧波“三江口”,以現在的中山廣場到鼓樓這一帶為中心,建起官置,又立木柵為城,後來又以大城磚石築成城牆,歷史上叫子城。子城的南城門就是現在的鼓樓。

簡介

後梁開平三年(909年)置明州望海軍,鼓樓稱為望海軍門(樓)。宋太祖建隆元年(960年)又改為明州奉國軍,鼓樓也隨之改稱為奉國軍門(樓),由太守潘良貴書“奉國軍樓”額。宋仁宗慶曆八年(1048年),新上任的鄞縣縣令王安 寧波鼓樓

寧波鼓樓宋高宗時又改稱鼓樓為“奉國軍樓神祠”。宋高宗南渡,曾到過明州。傳說宋高宗趙構被重兵追逐,逃到了鼓樓。當逃進鼓樓時,忽見唐“安史之亂”時堅守商丘而殉難的五位將軍——張巡、許遠、南霽雲、姚誾、雷萬春、打著旗幟,穿著戎裝,列隊前來迎接。在高宗躲進鼓樓後不久,金兵追至樓下,只見蛛網密布,一片荒涼,以為必無人進入,遂往他途搜尋。由此脫逃的趙構後下詔追封鼓樓為“奉國軍樓神祠”。祠內置這五位將軍像以奉供仰。

元初,蒙古貴族統治者害怕漢人起來反抗,下令拆除全國重要城池,寧波鼓樓也遭拆毀。後社會平定,才又允許重建鼓樓,取名“明遠樓”,含義為高瞻遠矚的意思。至元末,方國珍起義大軍打到寧波,明遠樓又遭大火燒毀。

明宣德九年(1434年),太守黃永鼎在唐、宋舊址上重建鼓樓,樓上正南面題名為“四明偉觀”;北面懸額“聲聞於天”。萬曆十三年(1585年)傾圮欲墮,太守蔡貴易重修時,採用了唐代詩人杜審言《和晉陵陸丞早春遊望》詩中“獨有宦遊人,偏驚物候新,雲霞出海曙,梅柳渡江春”之句意,改“四明偉觀”為“海曙樓”。意取波寧海定滄海為曙。

清代,鼓樓又經數次修建。鼓樓現存樓閣建築為清鹹豐五年(1855年)由巡道段光清所督建。民國二十四年(1935年),經當地人士提議,在鼓樓三層樓木結構建築中間,建造了水泥鋼骨正方形瞭望台及警鐘台,並置標準鍾一座,四面如一,既能報時,亦可報火警。到80年代末,鼓樓因年久失修,已成“危樓”。1989年4月,寧波市撥資約35萬元,對鼓樓進行落架大修,至次年6月完工。大修後的鼓樓面貌煥然一新。整座城樓占地七百多平方米,總高約二十八米,共分七層,城高八米多,門道深十六米,門寬六米,為石砌拱形門;其東北依城牆設有踏道,可拾級登上城樓;樓為五開間,三層木結構檐歇山頂,氣勢雄偉。城樓兩旁還新建了一些附屬建築物,可謂交相輝映。原城樓上的一些歷代匾額等及碑記也予以修復完工。而鼓樓內部則新設立了“寧波城市發展史”陳列館,主要在“城”字上做“文章”。由於鼓樓本身就是寧波城市歷史變遷的見證與縮影,因而該陳列館向遊人全面介紹了寧波城市的形成、變遷、發展的過程。大修後的鼓樓還成為寧波市文化活動中心地之一,經常舉辦各種書畫、攝影、文物精品展覽與交流等活動。據史載,該區域自唐長慶元年(公元821年)明州刺史韓察築子城以來,便為歷代政治中心,即衙署所在地。目前,已經開發建設成的鼓樓步行街商城,總占地面積3.65公頃,總建築面積6.7萬平方米。整個商城於1998年4月竣工。

如今,鼓樓及附近的公園路一帶已成為寧波主要文化活動的聚散地,整個地區的建築充分體現出寧波江南水鄉的特色。兩旁是仿寧波傳統建築風格的商店,小青瓦雙坡屋面,風火馬頭牆,還有各種精細的外牆木裝飾,既具有寧波傳統

寧波鼓樓

寧波鼓樓詩詞

登寧波城樓

清李調元

雉堞凌雲腳下堆,鯨波帶日島邊回。

江中船出海中去,洋外帆從天外來。

地近東溟先見日,雲垂南浦忽聞雷。

不知何處蓬萊是,遙看滄滄貝闕開。

地名簡釋

古時寧波的城牆在二十世紀二十年代開始折除。本詩的城樓和下一首的“甬江城樓”都指東門城樓。

注①雉堞:古代城上齒狀形作為守城掩護用的矮牆。

寧波鼓樓

寧波鼓樓②鯨波:海上巨浪。

③蓬萊:即蓬萊山,傳說為渤海中仙人居住的山。

④滄滄:寒冷的樣子。貝闕:貝飾的宮門。亦喻仙宮。

甬江城樓

清施烺

浮橋橫束大江隈,魚市前頭酒市開。

高立甬城樓上望,海船齊趁暮潮來。

注①隈:水邊。

②趁:追逐。