信息

物質文化遺產

.

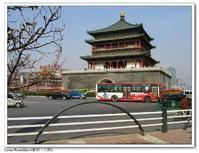

.鐘樓.

全國重點文物保護單位

西安鐘樓、鼓樓IV-161

鐘樓介紹

西安鐘樓、鼓樓

西安鐘樓、鼓樓西安是明代的全國軍政重鎮,西安鐘樓無論從建築規模、歷史價值或藝術價值各方面衡量,都居全國同類建 築之冠。鐘樓構建於方型基座之上,為磚木結構,重樓三層檐,四角攢頂的形式,總高36米,基座高8.6米,每邊長35.5米,面積約1377.4平方米,內有樓梯可盤旋而上。在檐上覆蓋有深綠色琉璃瓦,樓內貼金彩繪,畫棟雕梁,頂部有鎏金寶頂,金碧輝煌。以它為中心輻射出東、南、西、北四條大街並分別與明城牆東、南、西、北四門相接。鐘樓始建於明太祖朱元璋洪武十七年(公元1384年),因樓上懸掛鐵鐘一口而得名。初建時,地址在今廣濟街口,與鼓樓對峙。明神宗萬曆十年(公元1582年)由巡安御使龔賢主持,將鐘樓整體遷移於今址。鐘樓呈典型明代建築藝術風格,重檐斗拱,攢頂高聳,屋檐微翹,華麗莊嚴。據說,明太祖朱元璋登基後不久,關中一帶連連發生地震,民間相傳城下有條暗河,河裡有條蛟龍,蛟龍在翻身,長安在震動。朱元璋怕了,心裡感覺不踏實,於是想辦法要壓著它。道人術士們給他出了個主意,讓在西安的城中心修一座鐘樓,鍾乃天地之音,可鎮住蛟龍。為此,朱元璋專門修了一個全國最大的鐘樓,並調來“天下第一名鍾”景雲鍾前來助陣。鐘樓修了,景雲鍾掛了,朱元璋又派他的大兒子鎮守西安,這就是著名的秦藩王,秦藩王的王府就在今天的西安新城。碑林博物館正門口那兩個銅獅子,就是秦藩王王府的東西。明王朝定都南京後,其間還有一次遷都之議。有大臣主張遷都西安。朱元璋曾有些心動,專門派太子朱標赴西安實地勘察,選擇宮室基址,並繪製陝西地圖進獻。但這位太子返回後一病不起,次年便死了。遷都西安一事終未實現。

建築特色

形制

西安鐘樓下部為磚石結構的正方型基座,表面用青磚砌成,基座之上為兩層木結構樓體。

.

..

自地面至樓頂高36米,其中基座高8.6米。每邊長35.5米,建築面積約1,377.4平方米,內有樓梯可盤旋而上。整體呈典型明代建築藝術風格,頂部為三重四面攢尖頂結構,由斗栱支撐,頂尖部為真金鉑包裹木質內心的“金頂”。在微翹的屋檐上覆蓋有深綠色琉璃瓦,樓內貼金彩繪,畫棟雕梁。基座四面正中各有高約6米的十字相交的券洞,過去是東南西北四條大街交會的通道,人流車輛從券洞通過。隨著城市建設的發展,券洞無法適應交通流量需要,現在券洞早已封閉。鐘樓周圍建有公路轉盤,地下有專供人行的環行通道。

門窗浮雕

西安鐘樓的門扇槁窗雕樓精美繁複,表現出明清盛行的裝飾藝術。每一層的門扇上均有8幅浮雕,每一幅浮雕均蘊含了一個古代典故。鐘樓的門扇槁窗雕樓精美繁複,表現出明清盛行的裝飾藝術。仔細欣賞門扇上一幅幅浮雕,它們會告訴你古代許多饒有趣味的典故軼聞。

結構特點

鐘樓整體以磚木結構為主,從下至上依次有基座、樓體及寶頂三部分組成。樓體為木質結構,深、

.

..

廣各三間,系“重檐三滴水”、“四角攢頂”建築形式。自地面至寶頂通高36米,面積1377.64平方米。基座為正方形,高8.6米,基座四面正中各有高寬均為6米的券形門洞,與東南西北四條大街相通。樓分兩層,每層四角均有明柱迴廊、彩枋細窗及雕花門扇,尤其是各層均飾有斗拱、藻井、木刻、彩繪等古典優美的圖案,是一座具有濃郁民族特色的宏偉建築,也是中國現能看到的規模最大、保存最完整的鐘樓。屋檐四角飛翹,如鳥展翅,由各種中國古典動物走獸圖案組層的獸紋在琉璃瓦屋面的襯托下,給人以形式古樸、藝術典雅、色彩華麗、層次分明之美感。高處的寶頂在陽光下熠熠閃光,使這座古建築更散發出其金碧輝煌的獨特魅力。由鐘樓北側台階而上,一層大廳天頂“萬道霞光”的圓形彩繪圖案首先映入眼帘,四周伴有184塊由四季花卉組成的彩繪天花,鮮亮艷麗、栩栩如生。一層大廳的西牆上分別鑲嵌著三方碑刻,第一方是1953年西安市人民政府翻修鐘樓後留下的碑文記載;第二方是清乾隆五年大修後由陝西巡撫張楷書寫的《重修西安鐘樓記》碑;第三方是由陝西巡撫龔懋賢在鐘樓東遷後親筆提寫的《鐘樓東遷歌》碑,(這三塊牌匾由於鐘樓2樓展廳裝修的原因,現在已經被展櫃遮擋住了)將鐘樓的價值及封建統治階級的政治色彩給予恰如其分的體現和評價。鐘樓的西北角上陳列著一口明代鐵鐘,重5噸,鍾邊鑄有八卦圖案,建造於明成化年間(1465~1487年)。但它比鐘樓早先懸掛的銅鐘卻小得多了。鐘樓原先懸掛的巨鍾是唐代景雲年間鑄造的“景雲鍾”(現藏於碑林博物館)。據說,遷到今址之後,雖然樓的式樣大小並沒有改變,景雲鍾卻怎么也敲不響了。無可奈何,只有另換。

鼓樓簡介

西安鼓樓是所存在中國最大的鼓樓,位於西安城內西大街北院門的南端,東與鐘樓相望。鼓樓始建於明太祖朱元璋洪武十三年,清康熙三十八年和清乾隆五年先後兩次重修。樓上原有巨鼓一面,每日擊鼓報時,故稱“鼓樓”。

鼓樓

鼓樓鼓樓

鼓樓橫跨北院門大街之上。鼓樓和鐘樓是一對孿生兄弟,相距僅半里,互相輝映,為古城增色。鼓樓是明洪武十三年(公元1380年)建成的,比當初的鐘樓早建4年。樓基面積比鐘樓樓基大738.55平方米,通高34米,雄傑秀麗不亞於鐘樓。古時樓上懸掛一面大鼓,傍晚時擊鼓向全城居民報時,故稱鼓樓 主持修建鼓樓的有長興侯耿炳文、西安知府王宗周等人,據說是在微雨朦朧之中為鼓樓工程奠基的。清康熙三十八年(公元1699年)、乾隆四年(公元1740年)曾先後兩次重修。據乾隆五年《重修西安鼓樓記》載,上年陝西小麥豐收,“隴有贏糧,畝有遺秉,民不俟命”,出現了“男娶女歸,禮興訟息”的太平景象,於是效法古事,重整鼓樓。長安縣令王瑞具體負責修繕事宜。重修後的鼓樓,面貌崇隆敞麗,燦然一新。登樓遠望,鬧市風光、秦川景色歷歷在目。古時擊鐘報晨,擊鼓報暮,因此有“晨鐘暮鼓”之稱。同時,夜間擊鼓以報時,“三鼓”,就是“三更”,“五鼓”就是“五更”,一夜共報5次。明代的西安城周長11.9公里,面積為8.7平方公里,鼓樓地處西安城中部偏西南,為使鼓聲能傳遍全城,就必須建造高樓,設定大鼓。明、清兩代,鼓樓周圍大多是陝西行省、西安府署的各級衙門,這些衙門辦公和四周的居民生活都離不開鼓聲,鼓聲亦成為當時人們最熟悉的悅耳之聲了。

.

..

李允寬所書寫的“聲聞於天”的匾額,畫龍點睛,說明了鼓樓的實際意義。現在樓內設有樓梯,登臨樓上,憑欄便能眺望全城景色。西安鼓樓是城內明清建築物的主要標誌和代表之一。 從50年代開始,人民政府曾多次修繕鼓樓,90年代又貼金描彩,進行了大規模的維修,為進一步開發和利用文物資源,促進文化旅遊事業的發展,恢復“晨鐘暮鼓”,1996年西安市決定重製鼓樓大鼓。重製的大鼓高1.8米,鼓面直徑2.83米,系用整張優質牛皮蒙制而成。鼓腹直徑3.43米,重1.5噸。上有泡釘1996個,寓意1996年制,加上4個銅環共2000年,象徵公元2000年,催人奮進,跨入21世紀。該鼓聲音宏亮、渾厚,重槌之下,十里可聞,是中國最大的鼓。在鐘樓和鼓樓之間,開闢為鐘鼓樓廣場,綠草紅花點綴其間,造型獨特的聲光噴泉不時變換,是古城人民休閒、娛樂的好去處。1956年8月6日,陝西省人民委員會公布鼓樓為省級重點文物保護單位。1996年11月20日國務院公布鼓樓為中國重點文物保護單位。同時公布保護範圍:其重點保護區為鼓樓基座四周邊(包括台階);一般保護區為重點保護區外延34米;建設控制地帶為東至北大街,南至西大街,北至市政府門前,西側自一般保護區外延70米。

建築形式

西安鼓樓的建築形式是歇山式重檐三滴水。高台磚基座東西長52.6米,南北寬38米,高7.7米,

鼓樓

鼓樓鼓樓

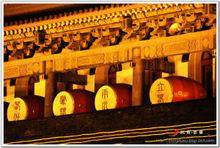

南北正中辟有高和寬均為6米的券洞門。鼓樓呈長方形,分上下兩層,基座寬38米,長52.6米,高7.7米,通體用青磚砌成。南北正中辟有券洞,供人車出入,高、寬均為6米。鼓樓主體建築位於基座中心,結構為重檐、三滴水式。第一層樓上置腰檐和平座,第二層樓上覆蓋綠琉璃瓦,屬於重檐、歇山項式。上下兩層面闊各為7間,進深均為3間,四周環有走廊。外檐和平座均飾有青綠彩繪斗拱,使樓的層次更為分明。以前在第三檐下,南北各懸匾額一塊,南面為“文武盛地”,乃是在重修鼓樓竣工後巡撫(陝西)都御史趙可懷於明萬曆十八年(公元1580年)所題,北面為“聲聞於天”,字大盈間,蒼勁挺拔,相傳是鹹寧縣“名儒”李允寬所書。兩匾額毀於“文化革命”之中。

追溯歷史

每個老西安人都清楚記得在鼓樓南北屋檐下曾分別懸掛著兩塊匾額南為“文武盛地”北為“聲聞於天”匾長8米寬3.6米為藍底金字木匾。兩組八字均為帖金凸體字字精練千古絕筆。西安市鐘鼓樓保管所業務科長喻軍說:

.

..

“‘文革’時期兩塊巨匾被摘下砍斷並焚燒殆盡從此人們相傳中的中國兩匾?一個是山海關的”天下第一關“另一個就是西安鼓樓的”文武盛地“ 就只有一匾了兩塊牌匾被毀後不但是對陝西省文物的巨大損失而且也成了西安市民心中的缺憾。為了給後人一個交代還歷史以真實面目從1982年起所就萌發了恢復兩塊牌匾的念頭並開始了有關調查研究和取證工作此後的1988年以來在每屆的市人代會和市政協會議上都有恢復牌匾的議案和提案就在呼籲兩塊牌匾的同時西安的廣大市民也熱情高漲積極參與進來這就極大地促進了恢復牌匾工作的進程。2004年3月至7月西安市政協和陝西省文物局分別多次召開了‘鼓樓周邊歷史文化探討與研究’及‘恢復鼓樓牌匾’專題討論會對牌匾恢復一事廣泛徵求與會專家、學者及老前輩的意見和建議在7月9日的專題會上陝西省文物局、陝西省文保中心、原西安市文物園林局、陝西省書學院等單位的有關領導和專家對初步方案進行了最後的推敲和完善制定出了‘採用原字樣大小形式同原樣用現代輕型材料但要採用傳統工藝製作’的原則進行原貌恢復兩塊牌匾。兩塊牌匾的恢復不僅了卻了文物工作者和廣大市民長久期盼的心愿和缺憾更為鼓樓增添了靈魂和神韻它將隨著歷史的延續永存史冊無論為勉勵後人或是為文物價值本身都將起到不可估量的作用。在初步形成方案後所配合西安市文物局做了大量的研究審議工作收集了近百張有關老照片從恢複方案的雛形、探討到初步決定經過了無數次不懈努力與商討和磨合但是由於資金等問題一直沒有落實恢復牌匾的事情就只有先擱淺了……”

牌匾傳奇

牌匾簡介

西安鼓樓始建於明洪武十三年公元1380年。1740年(乾隆五年)重修後,相傳陝西巡撫張楷模仿乾隆皇帝的“御筆”為鼓樓書寫南匾:“文武盛地”四字;北匾“聲聞於天”則相傳為鹹寧學士李允寬所書。

西安鐘鼓樓廣場

西安鐘鼓樓廣場西安鐘鼓樓廣場

南北兩幅匾額曾經被譽為兩顆“明珠”鑲嵌在西安的鼓樓之上,與鼓樓一同飽經風雨的歷練。“文革”時期,大量文物古建築遭到人為毀壞,兩牌匾也未能倖免,西安市民引以為榮的兩顆“明珠”也就在此運動中“告別”了歷史舞台,“告別”了與其相伴的鼓樓。西安市鐘鼓樓保管所經過數年的不懈努力,西安市民心中40年的缺憾將在本月的29日得以彌補,鼓樓將再現40年前的風采。然而,您可知道這兩塊牌匾的來歷和它又是怎樣面世的嗎﹖兩塊牌匾的傳說及其中的動人故事嗎﹖2005年4月25日,記者見證了這帶著傳奇故事的兩塊牌匾

有關傳說

西安鐘樓傳說(一)

從前關中八百里秦川是一望無邊的澤國,西安就湮沒在這大海之中,海水不是河流匯聚而成的,是從現在鐘樓位置的泉眼裡湧出的,海里有隻數丈長的巨型烏龜整天在鬧騰,只要它一動就會有翻山蹈海的巨浪,半坡先民依山傍水而居,他們的居處屢遭水淹。為了保一方平安,也為了自己的居所不再有水患,先民們就請來神仙工匠,修建了座鐘樓蓋住了涌海水的泉眼,為了不讓這烏龜興風作浪,專門求神仙用鎖心鏈把它鎖住,使它在泉眼裡長眠不醒,將它的巨大身軀當做堵水栓,使海水不會衝出,關中這海底平原才得以漸漸露出容顏。如果誰不相信的話,每到夜深人靜的時候,你可以爬到鐘樓附近的地上或鐘樓的牆邊仔細去聽,準能聽到有海水汩汩的涌動聲,還有長眠烏龜的酣聲,多少年過去了現在還能很清晰地聽到。那個泉眼的地下水道一直通到渤海灣,原來是大海的水形成的關中澤國,那巨型烏龜也是從海里通過水道爬到關中來的。

鼓樓一角

鼓樓一角鼓樓一角

西安鐘樓傳說(二)

看到美人魚,人們會認出華沙;看到鐘樓,人們會認出西安,因為在人們的心目中,早把鐘樓看做古城西安的標誌了。你看她,多象一位翱翔于晴空中的飛天仙女,翹檐臨風,是她飄舞的廣袖;畫柱雕梁,是她五彩多姿的霓衣雲裳,那光芒四射的金頂,不就是她明媚秀麗的臉龐。關於這個集聚蘊涵著鐘樓所有活力和靈性的金頂,還有著一個美麗多姿的傳說哩。很久,很久以前,西安不叫西安叫長安。可這初建的長安卻不安寧,從城中心的一塊地方不斷地湧出水來,不時地淹毀房屋,道路。吞沒人畜,大有把長安城變成海底的勢頭。這時,正好觀音菩薩路過這裡,她不忍看到長安城被毀,便託夢給城裡的百姓說:“有一條孽龍在地底下興風作浪,要把長安變成海!大眾只有齊心協力挖開海眼,囚住孽龍,並在上邊建造一座鐘樓把它鎮住,長安城才能永保長安。”於是,城裡的工匠百姓便揮動銑鋤,順著冒水處挖下去,挖下去,終於挖到了有十個井口大的海眼!從上邊能聽到下邊海浪的咆哮聲,據說這海眼直通滔滔的東海呢。但這並沒有嚇倒城中的勇士和鐵匠,他們舞刀杖劍、帶著鋼環鐵索垂入海眼,與孽龍拚搏,終於把孽龍用鋼環鐵索緊緊地捆縛在一根鎮海鐵柱上了!

.

..

勇士和鐵匠們大喜,正要攀繩而上,孽龍開口說話了:“凡人百姓,爾等樂得太早了些!今日我是被雲頭上的菩薩用淨瓶罩軟了筋骨,方被你們所敗,鎖在菩薩拋下的這根繡花針上,但菩薩終究是要回南海的,淨瓶是她從不離手的心愛珍寶,她是決不會割捨的!到那時,哼!……”人們不理會孽龍的恐嚇,上來後按菩薩夢中教的辦法,用半尺厚的鋼板封了海眼口,並動工在上面建起了一座十多丈高的鐘樓。鐘樓建起後,玻璃匠人獻出了他們有生以來燒制的最大玻璃寶葫蘆做鐘樓的頂子。可是,當人們順著斜橋把十人合抱不攏的大寶葫蘆緩緩移上鐘樓頂座,安放停當時,鐘樓突然搖晃起來,玻璃頂被摔到地上,跌得粉碎!這還不算,鐘樓越抖動越厲害,大有倒塌的危險!——孽龍的恐嚇將變成現實,長安城又面臨著被變成大海的危險!人們千方百計地加固鐘樓,但都無濟於事,這時,身在南海的觀音菩薩被長安百姓堅持不懈、鬥龍不止的精神所感動,駕雲來到長安上空,在孽龍即將翻倒鐘樓的霎那間,毫不猶豫地倒擲下她心愛的淨瓶,那寶瓶準確地倒扣在鐘樓的頂座上,變成了金光閃閃的金頂,鐘樓頓時風雨不動穩如泰山了,孽龍從此被鎮在鐘樓底下不得作惡了! 許多許多年過去了,鐘樓金頂經風霜雨雪的磨鍊、取日月星辰之精華,變得更加光彩奪目了。清晨,她沐浴在彩霞之中,伴著催人黎明即起的晨鐘,目送著從長安東、西市起程的馱滿絲綢的駝隊、馬幫,出安遠門、經路旁土墩上立著的“西去安西九千九百里”記程石碑,西去陽關到安息。鐘樓金頂在夜間還熠熠放光,如逢重大節慶的夜晚,它如同一盞金燦發亮的小太陽,光芒四射,照得方圓一里地內如同白晝。更可怪的是,如遇國泰民安、風調雨順的吉祥年月,它就日日夜夜的發亮放光,仿佛它也高興得與民同樂似的。遇到災凶年月,它就黯然失色,象一隻綠銹斑斑的古銅瓶。長安城鄉里外的百姓們都把它看作家鄉的珍寶,並且以有此寶為榮。年高智廣的老壽星們說:“鐘樓頂經數百年風霜雨雪之磨鍊,吸日月星辰天地萬物之精華,已變成一塊風磨寶銅了!這風磨寶銅是世上罕見之物,無價的國寶!”從此西安城鄉里外的百姓們更珍愛它了。 這件寶物的事被一夥黃髮碧眼的傳教士知曉了,他們眼發紅,計議著在一個風高月黑的夜裡盜走中國的這件國寶,運到歐美去發橫財做百萬富翁。而善良的西安百姓卻還被蒙在鼓裡呢。 這天夜晚,這伙洋教土趁夜蜂擁至鐘樓,爬上鐘樓的琉璃瓦頂,卸下了風磨銅寶頂!正在這時,懸掛在鐘樓上的大鐵鐘突然“哨哨哨哨”地驚響起來,與此同時,擺在省圖書館地上的唐景雲鍾和鼓樓上的大鼓也驚響起來,稍後,小雁塔下的雁塔晨鐘也響起來;緊接著,西安城裡郊外所有寺廟,道觀的鐘,鼓樓上的鐘、鼓都驚響起來!百姓們紛紛向鐘樓下匯集,這時鐘樓寶頂也突然大放光明,把那伙強盜的鬼影暴露在“光天化日”之下!眾人怒吼著:“抓盜賊呀!”“卸掉他們的賊腿!看他們還敢跑到咱中國來盜寶不?!”幾十個會武藝的楞小伙子,登登登飛奔上鐘樓,象老鷹抓小雞似的把強盜們一個個押了下采。眾口一聲地喊“打打打!打死這伙賊!”眼看著就要把這伙賊教士打死了,突然—陣馬蹄聲,陝西巡撫騎著高頭大馬率著兵丁趕來了,燈籠火把、刀光閃閃,如臨大敵!眾人訴說洋和尚要盜國寶,要求嚴懲;而巡撫卻要追查打了洋和尚的“兇手”。這下犯了眾怒,千百人一個聲地承認自己打了洋強盜,紛紛指責巡撫包庇縱容洋強盜盜國寶。巡撫見眾怒難犯,只好假惺惺地說要嚴懲盜寶賊,便“押解”著那伙洋和尚溜了。

.

..

保衛國寶獲勝,百姓們興高采烈,紛紛打問那天晚上是誰敲鐘示警的?應該厚賞這位愛國英雄。但打問來,打問去,沒有一個承認自己敲過鍾、鼓,只是人們傳說,在那天夜晚,影影綽綽看見一位唐裝女子,象長著翅膀似的在鐘樓上空和周圍飄來飛去,一定是這位飛天仙女敲鐘、擊鼓示警的!有人說這位仙女是鐘樓的守護神;有人說,這位就是觀音菩薩,她也不願自己的寶瓶被洋人盜走!這些說法傳到了陝西巡撫耳朵里,他嚇得出了一身冷汗,原來那伙洋和尚敢於盜國寶,是事先用上千兩銀子買通了他的! 此後,洋人們雖然對鐘樓寶頂垂涎三尺,但未敢輕易下手。 到了民國初年軍閥混戰時期,有人又企圖劫走鐘樓金頂,但當他剛要伸出魔爪時,金頂已被觀音菩薩收走。 以後的幾十年,鐘樓便一直沒有頂,失去了往日的靈性和魅力,再加上年久失修、彩漆脫落、琉璃磚瓦破損,它衰老了,在風雨中飄搖。

.

..

“一唱雄雞天下白”,鐘樓重新披上了彩衣,恢復了青春的容顏,而且真正的“觀音菩薩”——人民,又把它扣在了樓頂的基座上了,如果不信,請你來古都西安遊覽驗證!

1956年8月6日,陝西省人民委員會公布鼓樓為省級重點文物保護單位。1996年11月20日國務院公布鼓樓為全國重點文物保護單位。同時公布保護範圍:其重點保護區為鼓樓基座四周邊(包括台階);一般保護區為重點保護區外延34米;建設控制地帶為東至北大街,南至西大街,北至市政府門前,西側自一般保護區外延70米。

朝聞鐘聲

西安東郊的許先生和西一路的王小彬等讀者打來電話推薦鐘鼓樓廣場,他們說,鐘鼓樓廣場已不僅僅是一個廣場,它將西安的鐘樓、鼓樓連線起來,使古老與現代結合起來,體現了西安的文化特色。

記者漫步於鐘鼓樓廣場,青磚灰瓦的鐘鼓樓在夕陽的映襯下顯得十分雄偉莊嚴,鐘樓、鼓樓遙相望,渾厚的鐘鼓聲音仿佛迴響耳邊。晚飯後的人們紛紛來廣場上納涼散步,7000

.

..

多平方米的鐘鼓樓廣場頓時熱鬧開來,噴泉水流從造型現代的金字塔尖上汩汩流下,送來陣陣清爽。近70塊綠地和花壇如圍棋子般散布廣場,綠地間遍布石凳,好讓走累的人歇歇腳。

華燈初上,廣場北邊的仿古建築早早點上了大紅燈籠。不遠處是歷經歷史滄桑的鐘鼓樓,儘管彩燈為它們披上了層流光溢彩的外衣,但它們早已寵辱不驚,只是靜靜地凝視著廣場大千世界的紛紜。

全國最大鼓樓

它的建築形式是歇山式重檐三滴水。高台磚基座東西長52.6米,南北寬38米,高7.7米,

.

..

南北正中辟有高和寬均為6米的券洞門。樓建築在基座的中心,面闊7間,進深3間,四周另有走廊。第一層樓身上置腰檐和平座,第二層樓重檐歇山頂,上覆綠琉璃瓦。樓的外檐和平座都裝飾有青綠彩繪斗拱,使樓的整個建築層次分明,渾雄博大。登樓的青磚階樓設在磚台基兩側,在第一層樓的西側有木樓梯可登臨樓的第二層。在樓的南檐下正中,懸掛有“武盛地”藍底金字匾額,是陝西巡撫張楷重修此樓竣工後,摹仿乾隆皇帝的“御筆”。北檐正中懸掛有“聲聞於天”匾額,筆力挺拔,相傳系鹹寧李允寬所書。兩匾不僅說明了建築物的意義,而且猶如畫龍點睛,使樓生氣盎然,更顯得宏偉壯麗,但在“文革”十年浩劫中遭毀,2005年文物管理部門重新製作了牌匾。