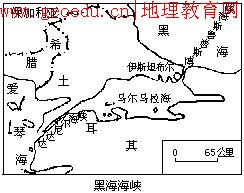

黑海海峽

正文

歐、亞兩洲的天然分界。又稱土耳其海峽。位於小亞細亞半島和巴爾幹半島之間,全長361公里。兩岸領土主權屬土耳其。原是沿斷層線侵蝕成的古河道,後因地殼下陷,被海水淹沒成為海峽。由於黑海有多條大河注入,水位較高,海水含鹽量較低(18‰),而地中海蒸發強烈、水位較低、含鹽量較高(39.5‰),導致峽內海水發生特殊交流現象,表層10~20米的水由北向南急流,底層的水則自南向北流。海峽終年通航,平均每天有110多艘船只經過海峽,1980年通過海峽的船隻約4萬艘,總噸位達4億多噸。海峽北段是博斯普魯斯海峽,南段為達達尼爾海峽。中部為馬爾馬拉海(古希臘語稱“普羅彭提斯海”或“普羅海”,意謂通向黑海之路)。因系陸地陷落而成,深度很大,平均深183米,最大深度1355米,面積1.18萬平方公里,東西長約270公里,南北寬70公里。沿海山地海拔高度在500米以上,原先的山頂在海中出露水面,形成許多小島和海岬,最大為馬爾馬拉島。

黑海海峽是中東地區的重要戰略地帶。既是亞歐大陸的重要渡口,又是黑海出地中海的唯一航道。這一東西間、南北間交通戰略要道,自古以來就是東、西方國家爭奪之地。早在公元前12世紀,世界著名古希臘的“特洛伊”之戰,就是為了爭奪達達尼爾海峽而爆發的;公元前 5世紀的波斯國王大流世一世曾在海峽上修建浮橋,從亞洲進入歐洲;羅馬時代十字軍東侵,乘船渡過海峽,侵掠西亞;中古時期拜占廷帝國控制海峽,建立統治中心;公元15世紀時奧斯曼帝國從小亞細亞渡過海峽,滅拜占廷帝國,侵入巴爾幹,建立了橫跨歐、亞、非三大洲帝國;17世紀末起,沙皇俄國為奪取黑海出海口,進入地中海,企圖爭霸歐洲,同奧斯曼帝國進行長期的激烈爭奪;英、法、德、奧等國也長期在這裡進行爭逐,從第一次世界大戰至今的70多年間,為爭奪黑海海峽而發生多次戰爭,並曾多次召開國際會議簽訂條約。1936年簽訂了《蒙特勒公約》,規定商船航行無論在平時或戰時均保持完全自由。對非黑海國家軍艦通過作了噸位限制,黑海國家的噸位放寬一些,並有權將潛水艇駛入黑海。在戰時,如土耳其為非交戰國一方時,交戰國軍艦禁止通過海峽;若土耳其為交戰國一方時,是否允許軍艦通過,由土耳其政府決定,土耳其有權在海峽設防。

配圖

黑海海峽

黑海海峽