孝感鄉移民

明代麻城縣分四個鄉區,孝感鄉是明代麻城縣四鄉區之一,麻城孝感鄉都就在今天麻城市鼓樓辦沈家莊。不過在明成化八年(1472年)進行區鄉調整時,將孝感鄉併入仙居鄉。是眾多川渝民眾心目中的聖地

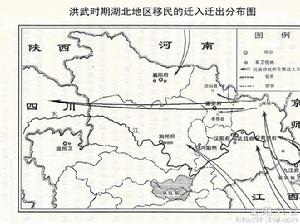

明清兩朝的移民運動是中國移民史上最重要的組成部分之一,麻城是中國古代“八大移民發源地”之一,是“湖廣填四川”的起始地和集散地,千百年來,麻城移民後裔已遍及川渝大地,有“湖廣填四川,麻城過一半”之說,每年前往麻城尋根問祖的川渝人士絡繹不絕。作為“江西填湖廣”和“湖廣填四川”兩大移民運動的聚散地和中轉站,“孝感鄉”一直被掩藏在歷史迷霧的深處,其真實情況不被社會和學界所知,淹沒在歷史中達500多年。

近年來,經麻城本地學者和有關專家多方考證,確認麻城孝感鄉位於今麻城市的西南部,面積1200平方公里。明成化八年(公元1472年)因戶口消耗,併入麻城仙居鄉。麻城孝感鄉(含合併後的仙居鄉)從元末明初至清中期,向四川、重慶等地連續大量移民,成為我國著名八大移民集散地之一。麻城把發展移民文化作為打造文化軟實力的重要舉措,移民文化建設如火如荼,先後成立了麻城“孝感鄉現象”研究學會,修復了高岸河移民碼頭,開發了孝感鄉都沈家莊,規劃建設了移民博物館和移民公園,擴建了五腦山旅遊公路等。

2011年7月22日至25日,明清移民與社會變遷——“麻城孝感鄉現象”學術研討會在湖北麻城市舉行,來自四川、湖北、重慶等省市共50名專家學者,圍繞明清移民與社會變遷——“麻城孝感鄉現象”,研討“麻城孝感鄉現象”的社會變遷和移民文化歷史。

孝感鄉考證

如果你問四川人,他的祖輩從何處來?他們多會回答是從湖廣麻城縣或麻城孝感鄉而來。此說可征諸縣誌。如民國《南溪縣誌》稱:“今蜀南來自湖廣之家族,溯其始,多言麻城孝感鄉。” 又如民國《榮縣誌》曰:“洪武二年,蜀人楚籍者,動稱是年由麻城孝感鄉入川,人人言然。” 又可見之家譜記載。如內江《周氏族譜》:“洪武出治,我聖祖仁皇帝遂下詔旨令湖廣黃州府麻城縣孝感鄉填實四川。我祖奉命襁負其子,入川於紅合鄉落業。” 又如隆昌《劉氏族譜》:“吾家起自湖廣麻城縣孝感鄉,明初入蜀。” 由此可見,麻城縣曾有過孝感鄉,其地名並非虛構。然而查檢當今麻城市行政區劃或鄉鎮名錄,是找不到孝感鄉這一建置和地名的,使得許多尋根者斷然否定曾經有過孝感鄉的歷史存在。

在當今麻城市版圖上找不到孝感鄉,並不意味著古麻城縣沒有孝感鄉。光緒《麻城縣誌前編》之“疆域·鄉鎮” 載:麻城縣在“明初分四鄉,曰太平、曰仙居、曰亭川、曰孝感,統一百三十里。成化間並為九十四里,並孝感入仙居為三鄉。嘉靖間析太、仙二鄉二十里入黃安,止七十四里。”(註:此處之“里” 為里甲,110戶為里,里分10甲)孝感鄉在明初即見記載,至成化八年裁撤併入仙居鄉,作為建置和地名在明代雖只存在百餘年,然其影響卻延綿數百年。

孝感鄉位於麻城縣西北,北境與河南省接壤。因地處偏僻,政令難施,嘉靖二十一年麻城縣監生李大夏等上書朝廷請求建縣:“本縣全場姜家畈,接壤黃岡、黃陂邊隅地,近信陽、光山、羅山等州縣,路通牛頭山、牢山等寨;地僻民頑,官難遙制,盜賊出沒,數被劫殺。乞於姜家畈設縣治,保障地方。”(《讀史方輿

據《麻城縣誌》、《紅安縣誌》載:麻城縣原有版圖面積4500多平方公里,現約有3607平方公里,析出仙居鄉千餘平方公里(原孝感鄉面積為千餘平方公里,占麻城縣總面積的四分之一);黃安縣原有版圖面積約1976平方公里(民國時期劃出180平方公里與河南新縣及湖北大悟縣,現版圖面積為1796平方公里)。由此可知,黃安縣有近半人口和土地是從麻城縣柝出,而孝感鄉為麻城縣邊隅,地接河南,相當於今紅安縣七里坪以及城關(姜家畈)一線東南的大部為原孝感鄉屬地。原孝感鄉小部屬地留在了麻城縣。如麻城《鄧氏宗譜》載其祖自江西遷來後世居孝感鄉鄧家磅村,而鄧家磅村自孝感鄉劃入黃安後一直屬麻城浮橋河鄉。此乃史有孝感鄉證據之二。

黃安縣自建縣至晚清,一直設定三鄉(亦稱為里)未曾更易,即沿用原鄉里之名-----太仙(太平鄉、仙居鄉的縮稱)、中和、灄源。民國時實行縣、區、會、甲建制,全縣設10區,笫五區名為仙居區;1929年5月紅七軍在黃安建立蘇維埃政權,全縣亦劃為10區,第五區仍名仙居區。1947年9月,劉鄧大軍挺進大別山,建立黃安解放區,全縣劃為7個區,其中有名太仙區者,乃沿襲明清舊稱。這裡所稱之仙居鄉,實為原孝感鄉舊土,原孝感鄉已是有其地而無其名。此乃史有孝感鄉證據之三。

據上,可以確切地說,移民聖地孝感鄉地跨今紅安縣、麻城市,大部分在麻城市境內。

孝感鄉移民與“湖廣填四川”

麻城孝感鄉向外移民起自何時於史缺載。據《石柱廳鄉土志》載,有陳氏於“宋高宗時由楚北麻城孝感鄉同馬氏同來”之說。它告訴我們二條重要信息,一是說明孝感鄉之名在宋代已有,二是說明至遲在南宋初孝感鄉己零星向外遷播。然而大規模向外移民,是在元末明初和明末清初。

大規模移民的要件是遷入地有足夠廣袤的地理空間容納眾多人口,四川在元明、明清之際具備了接納大規模移民的條件。

孝感鄉移民始發地——高桿堰碼頭

孝感鄉移民始發地——高桿堰碼頭大夏政權據川十一年,在明玉珍時已有孝感鄉民向四川移民。如內江《吳氏宗譜》:“因楚中紅巾之

自明玉珍開移楚民實蜀之先河,洪武四年後明朝組織了更大規模的向四川移民。見諸當時族譜記載,比比皆是。如內江《周氏族譜》載:“明初,詔以湖廣世族安播四川,我明器祖遂偕至戚雷華輔偶行入川。” 又如內江《黃氏族譜》載:“明洪武初,以為四川乃近西隅夷地,非德化不能測也,惟孝感鄉人民可以化之。詔飭行專差逐遣。凡明初來者皆麻城孝感鄉人也。” 然查明代史籍,卻不見官方移民文告記載,惟民國《瀘縣誌·藝文志》載崇禎時任瀘州分巡僉事吳登啟《招民榜文示》稱“迨我國初,亦移麻民孝感之民,以實富、榮二邑。” 指出朱元璋曾推行大規模移民措施。故明初朝廷詔令移民事當屬不謬。移民的成效是顯著的,洪武五年從明氏政權接手人戶84000戶,至洪武十四年的9年間,人戶增至214900戶,增長率為155。83%,且以麻城、孝感鄉人居多。或曰:麻城、孝感鄉幾乎是成建制遷移,何以鄉人遷之不絕?這主要是有人口源源不斷遷至麻城、孝感鄉之故,而遷入麻城、孝感鄉之民,又被不斷遷徙至四川。如簡陽《汪氏族譜》稱:“汪氏世居江南徽州府黔(黟)縣,地名豬市街竹林嘴。後遷湖廣黃州府黃岡縣高河坎汪家集,後又分遷麻城縣孝感鄉蒿枝壩大松樹。至明朝洪武四年,我遠祖兄弟四人奉旨入川。” 又如內江《張氏族譜》載:“大明宣德元年丙千歲,奉旨以江西填實湖廣,遂爾奔楚,既居黃州府孝感鄉……弘治即位,群臣雲西蜀土廣人稀,皇上詔以楚民填實西蜀……” 說明孝感鄉民不斷被補充且又不斷移向四川,人口保持著一種動態平衡。如《湖北方誌》1991年第1期鄒功勇“麻城遷民四川問題初探” 文中提供的數據:洪武二十四年全縣冊定人戶為15809戶,而永樂七年為15810戶,相隔18年僅增1戶,這足以說明人口的平衡狀態。

第二次大規模移民始於清初,仍是因戰爭致使四川人口劇減。造成明末清初四川人口銳減的主凶是張獻忠,對此正史野史多有記載,甚至大西軍中外國傳教士也直書其事。如耶穌會士安文思的《中國新史》載:“叛匪張獻忠率領大軍向省城挺進,所到之處殺人放火。……大量的民眾為了躲避其暴虐而遁入深山藏身,神父們也隨之而逃。” “他們以各種刑法處死了不計其數的人,或被斬首,或被活活剝皮,或被凌遲碎剮,還有一些人則被折磨的半死不活。他還屠殺了十四萬川兵。因此,全省幾乎荒無人煙” 另一位傳教士衛匡國所著《韃靼戰記》中也有類似記載,證明《蜀碧》等野史記錄的張獻忠屠川事是可靠的。張獻忠屠殺了多少人,難有確鑿統計。張獻忠死後,殘明官軍的互相爭殺、清軍的征剿,四川人口又處在歷史低谷。

據趙文林等著《中國人口史》資料,順治十八年(1661年)四川僅958196人丁,可知其時天府之國的四川己被摧殘得破敗不堪。因此,朝廷對重建四川十分重視,鼓勵外省移民四川是其政策重點。例如順治六年朝廷頒布了《墾荒令》,康熙二十九年平定三藩之亂後制定了《入籍四川例》。故填川之民又有“奉旨入蜀”之說。在此背景下,麻城、孝感鄉民也成為移民潮中的一部分。

麻城、孝感鄉移民四川,不能不談到張獻忠的“新營”。崇禎十六年四月,張獻忠在麻城收5萬7千人,別立一軍為“新營選勇”,這支新營隨張獻忠進川。張獻忠敗後,這些來自麻城的士卒大部落籍四川。如《中江縣誌》載一新營老兵事:“楊可舉,字香吾。順治三年脫獻賊之禍。六年投效總督李國英標下……時邑境人稀地廣,朝夕與居者惟投誠數百人。” 這類人在入籍四川的麻城、孝感人中所占比例甚大。其他填川之民,如作家艾蕪(湯道耕),祖輩原籍麻城孝感鄉,康熙中葉入川定居成都附近。又如1991年版《南川縣誌》稱該縣許多移民來自湖廣,尤以麻城孝感鄉鵝掌大丘人為多。

這裡需要說明的是,孝感鄉早已不復存在,而麻城填川之民或用舊名孝感鄉,或稱麻城縣,可見孝感鄉這一歷史地名影響之久遠。從移民史角度看,麻城和孝感鄉在明末清初興起的第二次“湖廣填四川”中多有混淆,然麻城還留有原孝感鄉一部分舊土,以懷舊之情而續用原籍之名或用麻城為祖籍都不為錯,故本文在梳理此階段時亦無意分其涇渭,而許多研究移民史家在據方誌和族譜統計時,也將孝感鄉移民歸入麻城縣統計。如胡昭曦先生《張獻忠屠蜀與湖廣填四川考辨》一文便多作此種處理。據此,麻城(含孝感鄉)填川之民見於縣誌所載者,如《廣安州新志》:“大率黃麻籍四之,永零籍五之,豫章籍二之……” ;《大邑鄉土志》:“全資二湖、江西、兩廣、山陝之人來邑墾荒生聚。麻城人較多,江西、山陝次之……” 又如《合川縣誌》所載清初麻城籍鄉民遷入計17戶,仍占同期各地遷入移民數之首。可見在湖廣填四川的第二次大移民中,麻城、孝感鄉移民占有重要位置,對重建四川的貢獻當不其他地方移民之下!

閒話麻城孝感鄉移民

2007年重慶市建設了“湖廣填四川博物館” 。川渝兩地的居民,絕大多數是湖廣填四川移民的後裔,在建的“湖廣填四川移民博物館”將重現當年移民遷徙的歷程,並展示先輩們的奮鬥歷程。我以為麻城、

麻城孝感鄉風景區規劃

麻城孝感鄉風景區規劃首先是麻城、孝感鄉移民可以作為“新客家”文化研究的課題。羅香林先生《客家源流考》一書被認為是1949年以前家客史研究的最高水平。書中明確指出,湖北有二個非純客住縣:紅安縣、麻城縣,總人口約15萬人,而對紅安縣、麻城縣的表述,總是割不開移民聖地孝感鄉的。紅安縣、麻城縣的這15萬客家人應是江西填湖廣時,從江西遷來的客家先民後裔。孝感鄉客家先民移居四川時,帶去了那些客家民俗文化?例如四川民間凡遇婚嫁喪壽或慶賀開業、請“滿月”等等,傳統席面多為備辦九種葷菜宴客,此即俗稱“九大碗”或“九斗碗”。此種“九碗”待客之俗即源於湖北麻城縣孝感鄉。除“九大碗” 習俗外還有那些風俗帶到四川?這方面的研究顯然還是空白。

麻城、孝感鄉民對四川是卓有貢獻的,這種貢獻從“麻鄉約”可見一斑。明永樂年間,麻城、孝感鄉被遷往四川開墾的移民,由於思念故鄉,相約每年推選同鄉代表回鄉幾次,

湖北麻城市和重慶渝中區締結為友好區市

湖北麻城市和重慶渝中區締結為友好區市在四川的麻城、孝感鄉移民後裔中,還出現了不少傑出人士。

規劃中的麻城孝感鄉古寺

規劃中的麻城孝感鄉古寺如富順縣羅氏先祖羅尚鳳萬曆年間從麻城舉家入川居富順縣洪合鄉,順治初遷威遠縣羅田口。羅氏以耕讀為本,歷代均有進士、貢生、舉人;又涉鹽業開發經營,是一鹽業世家。傳至十二代世字輩,可謂人才薈萃了。如世字輩中人有:抗日烈士、少將羅世澤,中共四川地下省委書記、烈士羅世文,近代農學家羅世嶷,早年畢業於日本早稻田大學法學系,並在四川大學、雲南大學任教的羅世齊等等。又如張愛萍將軍,作家艾蕪等,祖輩皆由麻城、孝感鄉移民至四川的。而尚未梳理出的賢良俊傑之士當會更多,這說明麻城、孝感鄉移民及其後裔對養育他們的四川作出了應有的貢獻和回報。