介紹

明代萬曆時期,祖籍濰縣的大臣劉應節因受錦衣衛馮邦寧和首輔張居正等人排擠,上書求歸,1576年回鄉。回鄉後,他並未被仕途坎坷所牽絆,反而心懷抱負,致力於後代教育。他賣掉

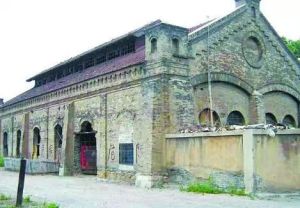

正在修建的新麓台書院

正在修建的新麓台書院濰縣城裡的房子,出資將原在山下的麓台小書院和修真觀,一起遷到山腰,與禮部按察司主事高桂共同策劃,大規模修建了麓台書院,並親任主講十餘年。麓台書院是濰縣最早的書院。

書院建立後,麓台一帶便成為濰縣文化教育中心。1591年,劉應節去世時,弔唁者不絕,萬曆皇帝還遣使憑弔,追贈他為太子少保。

乾隆年間,麓台書院就讀人數越來越多,昌邑籍進士閻循觀倡議擴大書院,建成南屋十間,東屋三間,可容百餘人就讀。不久,進士韓夢周也辭官前來,在此講學27年之久,當時改稱程符書院。其時,萊州、濱州、莒縣等地的文人學子皆慕名前來求學,朝廷也派出學使。

在麓台程符書院任過教的還有乾隆進士彭紹升,膠州籍舉人法坤宏,吳縣籍貢生汪縉以及魯士驥等許多學者名流。他們或尊儒學,或崇佛說,用平生的才智培養出無數人才。麓台成為齊魯大地上極具盛名的文化名地。

從漢代丞相公孫弘,到南燕國太子慕容超,從明代尚書劉應節,到清代大儒韓夢周、閻循觀……麓台留下了眾多求學佳話,也是文人談書論道之地,對濰坊的文風繁衍起了重要作用。然而,民國初期,麓台書院全部拆除,只遺舊址。

如今,為挖掘歷史文化資源,濰坊市人民政府決定重新在浮煙山修建新麓台書院。現在內部建築已具雛形。為了營造古色古香的書院氣息,內部建築均由仿古青磚、紅磚所制,建築多為一層,內部空間敞亮。

山東科技職業學院負責麓台書院的重建工作。新麓台書院修建面積達4萬平方米,建築古樸、恢宏,將與浮煙山融為一體,形成綠樹青磚、亭台相濟、樓閣相望、山水相融的格局。麓台書院於2004年起重建,目前主體工程基本完成。

文獻的記載

最早記載麓台書院的文獻是明人馮琦(1558~1604)所著《宗伯集》。清末濰縣學者張昭潛(1829~1907)在其所撰《重興濰陽書院碑記》中載:“濰自明大司寇劉公應節始建麓台書院於浮煙山。《馮宗伯集》稱公以忤中貴家居,集郡邑之秀,親課督之,後先薦紳,大都皆公門下士,世所傳《麓台課藝》是也。”(張昭潛《重興濰陽書院碑記》,《無為齋文集》第14卷,光緒丙戌年鈔本)

關於麓台書院的地址,民國《濰縣誌稿》載:“明有麓台書院,在浮煙山下,一名公孫弘書院,邑人劉應節建。”(民國《濰縣誌稿》卷22,《教育志·學校》)

麓台書院,明劉應節立,在麓台村。(民國《濰縣誌稿》卷8,《營繕志·公廨》)