建制沿革

名稱由來

鶴立鎮,因松花江二級支流鶴立河流經鎮域而得名。鶴立河,金代時稱“豪來河”,亦稱“海羅伊河”。《清史》記載,鶴立河名稱來自滿語,叫“鶴立崗畢拉”。1915年正式改稱“鶴立河”。所以,鶴立鎮史稱鶴立崗。

建制沿革

鶴立鎮,原稱鶴立街。清末光緒三十二年(1906年),於鶴立地方設立荒務分局,出放“鶴欄位”毛荒。

1908年(清光緒三十四年),黑龍江將軍奏準,擬於“鶴立岡”設定鶴岡縣,隸屬興東道。因荒務初放,人口較少,未正式設治。

中華民國成立後,1914年10月,於鶴立設湯原清丈分局。

1916年將鶴立崗劃為湯原縣第五區。

東北淪陷後,1939年6月1日,偽滿公布,設定鶴立縣,偽縣公署駐鶴立鎮,並改稱鶴立街,隸屬三江省。

1945年“九三”抗日戰爭勝利後,劃歸合江省管轄。

1946年設定鶴立區。

1948年10月,撤銷鶴立縣,並於湯原縣,仍設鶴立區,1950年改為第七區。

1956年2月,設定鶴立鎮。

1958年10月,改稱鶴立鎮人民公社。

1959年1月,將鶴立鎮劃歸鶴崗市管轄。

1965年7月,鶴立鎮又劃回湯原縣。

1984年復稱鶴立鎮。

地理環境

地理位置

鶴立鎮位於黑龍江省東北部,位於交通與經濟發展要地,北鄰煤城鶴崗市,南靠輕紡工業城佳木斯市,西近農業與旅遊經濟大縣湯原縣,東鄰農業重鎮吉祥鄉,鎮域面積82.9平方公里。鶴立鎮地理坐標為北緯N47°03′7.13″ 東經E130°17′5.45″。

地形地貌

鎮域內地貌東部和南部為平原地帶,屬丘陵溫和乾雨區,土地肥沃,阿凌達河、烏龍河流經鎮內,鎮域平原地帶沼澤較多,大的面積約23萬平方米,小的約30平方米。

氣候

鶴立鎮氣候屬中溫帶大陸性季風氣候,春季風大幹旱,夏季溫潤多雨,多西南風,秋季降溫迅速,冬季寒冷乾燥,多西北風。年平均溫度1-2℃,7月份最高氣溫35℃左右,平均氣溫22℃,1月份最低氣溫低-41℃,平均氣溫-22℃,年有效積溫2100℃-2400℃。年平均降水量570-640毫米,7-8月份降水量占全年的一半,無霜期100-115天,霜期在9月15日至5月30日。

交通

G201國道(鶴崗--旅順口)、湯綏公路(湯原--綏濱)在鶴立鎮交匯,G11鶴大高速公路(鶴崗--大連)在鶴立鎮西設有出入口。

鶴崗鐵路設有鶴立站(三等站)。

鶴立鎮

鶴立鎮行政區劃

鶴立鎮下轄1個街道辦事處,2個社區,18個居民委 及和平、團結、建平、新安、繼東、民盛、強盛、北盛、太平、忠誠、東鮮等11個行政村。 鎮政府駐地鶴立鎮文化街。

| 名稱 | 耕地面積(畝) | 人口(人) | 備註 |

| 東鮮村 | 8892 | 1058 | 鶴立鎮唯一的少數民族(朝鮮族)村 |

| 新安村 | 9741.5 | 1532 | 鶴立鎮綠色大米主產區 |

| 和平村 | 9105.5 | 1013 | 主產玉米、大豆、水稻 |

| 忠誠村 | 8110.5 | 1046 | 主產玉米、大豆、水稻、 |

| 繼東村 | 3960 | 593 | 鶴立鎮農貿市場所在地 |

| 團結村 | 8959 | 1188 | 位於鶴立鎮內西部,交通發達 |

| 建平村 | 4018 | 420 | 下轄建平、建新兩個自然屯 |

| 太平村 | 5829 | 843 | 下轄太平、仁祥兩個自然屯 |

| 強盛村 | 9078 | 1018 | 下轄強盛、富盛兩個自然屯,湯原縣美麗鄉村建設重點村 |

| 民盛村 | 7490 | 929 | 下轄民盛、豐盛兩個自然屯 |

| 北盛村 | 7851 | 803 | 主產玉米、大豆、水稻 |

自然資源

礦產資源

鶴立鎮地熱資源豐富,地下水質量優良,可供長期使用。位於鶴立鎮西北50公里的東風山金(鐵)礦,金(鐵)礦石資源豐富。 相鄰吉祥鄉地下勘測天然氣資源日產量可達7萬立方米。

水資源

鶴立鎮有阿凌達河、烏龍河等河流流經鎮內。阿凌達河全長76公里,河寬10—16米,水深0.8—1.5米,流域面積550平方公里。山溪性河流。每年11月中旬至次年4月中旬為結冰期。上游為林區,分布有多座林場,產紅松、楊、樺等木材;中下游為農業區。

生物資源

鶴立鎮有有狍、鹿、野豬、野雞、蛇、兔等多種野生動物。

鶴立鎮有草魚、狗魚、鰱魚和鯽魚等多種水產資源

鶴立鎮有烤菸、食用菌、蔬菜、瓜類等多種經濟作物。

鶴立鎮有紅松、楊樹、樺樹等多種林木資源。

人口民族

振興路

振興路鶴立鎮全鎮總人口20168人(2015年公安部門戶籍統計),其中非農業人口1.3萬人;朝鮮、滿、回等少數民族人口約占9.3%。

鶴立鎮內居民15000餘人,聚居漢、朝、滿、回等多個民族,其中東鮮村為鶴立鎮朝鮮族聚居地,村內保留著完整的朝鮮族生活文化氣息。

經濟發展

綜述

鶴立鎮

鶴立鎮鶴立鎮立足四大優勢,通過招商引資,開放搞活本地經濟,即:商品集散地優勢,鶴、湯、佳三地糧農產品、煤炭能源商品、加工型產品匯集於此,又魚貫而出;交通運輸優勢,依靠地理位置,藉助湯原旅遊產業發展,交通運輸業發展更加迅速;自身農業發展優勢,依靠農業發展,養殖業及木材、糧食等深加工型工業興旺;能源優勢,相鄰吉祥鄉地下勘測天然氣資源日產量可達7萬立方米,位於新華鎮內華能鶴崗發電有限公司,距鎮3公里,能源的優勢,為鶴立鎮的可持續發展提供了保障。

鶴立鎮農業機械化和農業技術水平相對較高,小城鎮建設工作初見成效,店鋪林立,商業發達,交通、通訊、能源、廣播電視、自來水等關到國計民生的事業得到了前所未有的高速發展,已形成了村村有電力、村村通廣播、電話,有線電視等。

第一產業

鶴立鎮農業基礎薄弱,全鎮耕地面積僅有8.3萬畝,只是周邊鄉鎮的一個零頭,特色經濟作物不足5000畝。

近年來,鶴立鎮完成了萬畝綠色無公害園區、太平村烤菸種植科技示範園區、強盛村雙高大豆科技種植園區和民盛村奶牛專業村,形成了以水稻龍粳14、墾稻10號、大豆合豐42、合豐48、綏農14號、烤菸-21等為主的優質農產品系和以品種為主的優質奶牛種群,通過訂單式、生態型發展,成功打造“念秋”、“半截河”等綠色無公害農產品牌,並成功引進特色棚桃種植經濟落戶鶴立鎮。鶴立鎮已形成“南水稻、北牧煙、蔬菜鄉企在中間”的農業發展格局。

近年來鶴立鎮黨委政府通過招商引資,共建立了三家肉牛養殖廠,養殖肉牛規模達到2400頭左右。其中,喜豐肉牛養殖廠企業投資接近5000萬元,占地近5萬平方米,養殖規模在1500頭左右。並與118家農戶簽訂1500畝飼料玉米種植訂單,年可帶動100戶以上貧困戶脫貧。

第二產業

鶴立工業園區

鶴立工業園區鶴立工業園區位於湯原縣鶴立鎮,計畫投資1.02億元,占地面積240公頃,建設標準高、涉及類型廣,是集建 材製造、綜合物流、農副產品加工、木材深加工於一體的綜合性工業園區。園區內已經開工建設的項目有4個,分別為永望宇肉業、波巴布食用菌、玉達玉米深加工、鶴溪泉酒業擴建等項目。另外還有韓國米酒、紐西蘭奶牛、北方水泥等企業待鶴立工業園區建成後即將入駐。

近年來通過招商引資,鶴立鎮已有包括占地28000平米、年產量18000噸的碩業乳業公司規模以上企業一個,年生產加工能力立方米的木材加工型企業28個,磚場2個,年生產加工能力噸的糧農產品深加工企業34個。

2013年採取招商引資方式與新華電廠合作熱電聯產項目,使鶴立鎮實現了節能環保的集中供熱,面積達到70萬平放米,也是全省第一個實現建制鎮集中供熱。

第三產業

鶴源商貿城

鶴源商貿城鶴立鎮黨委政府以棚戶區改造為重心,爭取棚改貸款資金2.3億元,涉及棚改總戶數接近1600戶,占到鶴立鎮整個棚戶區面積的1/2。在鎮內規劃建設東鮮、團結兩個大型農民社區,建成200平方米高標準辦公場所,完善城鎮配套功能。2016年,格林小鎮,東廷印象、春暉二期、鶴立新區等項目全面開工,並力爭在三到五年時間裡,消滅所有小自然屯。

2012年,鶴立鎮通過招商引資,投入6000萬元建立了鶴源商貿城,預計2016年8月份將正式運營。鶴立鎮內現有兩個大型超市,鎮內形成商服一體化建設,共有商服228家,經營體制完備,商品經濟活躍。

發展規劃

依據《鶴立鎮城市總體規劃》和鶴立鎮第十五屆黨代會確定的經濟發展戰略,鶴立鎮未來將立足城鎮基礎設施、農業、加工業、交通運輸業發展兩方面,通過自身努力、招商引資等方式開展建設。規劃期限集中在2010年至2020年,規劃區用地範圍為:東抵阿陵達河、西到西外環路、北靠北外環路、南到南外環路。

鎮內基礎設施建設,建立跨鐵路立交橋橋長217米。開通環路確保交通道路暢通以完備基礎設施建設、提高鎮內園林綠化、完善居住區生活配套設施、提高居民生活環境質量、合理城鎮化布局為目標,將以招商引資、誰投資誰受益的方式,重點建設振興路改造拓寬、地下排水建設、火車站廣場綠化、站前烈士紀念碑建設、鎮內樓盤開發建設等項目。

經濟建設方面發展,以壯大農業支柱產業,建立布局合理、高效有序的第三產業體系為目標。加速發展質量效益型農業,加速以奶牛為主的畜牧業發展,使之成為主輔換位後支柱產業;加速發展訂單農業,增加產品市場競爭力,加速發展綠色食品,擴大綠色食品的種植面積,加速鎮辦工業產品結構、技術結構的最佳化升級,形成具有較強的抗波動能力,加速“內引外聯”措施,實施“科技興鎮”戰略。重點加強糧食集散中心建設,穩定發展交通運輸,商品流通旅遊等基礎產業。鶴立鎮將重點在農業產業投資、建立訂單式農業生產基地、產品加工、交通運輸、貨物流通等多個領域開展重點招商。

社會事業

體育

自2011年來,鶴立鎮積極開展全民健身活動,鶴立鎮內濱河公園、英雄廣場、鶴林廣場等健身點晨練和晚練人數不斷增多,民眾參與意識不斷增強,活動質量不斷提高。每年8月8日在英雄廣場舉行全民健身節快樂舞步有氧健身操展示賽。

學校

湯原縣鶴立幼稚園

鶴立中學

鶴立中學湯原縣鶴立中學

湯原縣鶴立鎮中心學校

衛生

湯原縣第二人民醫院

鶴立鎮衛生院

環境保護

2015年湯原縣及鶴立鎮採取多種有效措施,加強環保和污染源治理工作並取得了顯著成效,各項環保指標均達到了規定要求,其中水源、水質達標率連續多年保持100%,大氣可吸入顆粒物濃度年均值0.0727毫克/立方米,區域環境噪聲平均值52.1分貝。

政治

鶴立鎮領導班子

鶴立鎮黨委書記范宏偉

鶴立鎮黨委副書記、政府鎮長 鄭寶斌

鶴立鎮黨委副書記 郭剛

鶴立鎮人大主席 張景柱

鶴立鎮副鎮長 劉大鶴

鶴立鎮武裝部部長 武夢洲

鶴立鎮副鎮長 宋俊儒

歷史文化

夏雲階

夏雲階鶴立鎮原名鶴立崗,是東北重要的革命老區,是湯原縣早期黨的活動中心和重要的抗日鬥爭活動中心。抗戰期間,中共湯原縣委、中共湯原中心縣委均設在鶴立崗,領導整個下江地區的抗日鬥爭。1932年,中共滿洲省委巡視員馮仲雲來到鶴立崗的半截河、七號屯具體指導抗日鬥爭。

在黨的領導下,鶴立崗人民積極投入愛國抗日救亡運動當中,廣大青年投身軍旅,積極抗擊日軍,使湯原北部地區抗日迅速成為燎原之勢。

鶴立崗成為東北抗日聯軍第六軍重要的活動地區,抗聯六軍軍長夏雲階曾多次率領六軍在此地區打游擊戰,與日軍周鏇,不斷打擊日軍,令日寇聞風喪膽。

在抗日戰爭中,金成剛(女)、崔圭復、共產黨員丁重九、孫哲龍、金術龍、李振永、林國鎮、共青團員石光信(女)、孫明玉(女)、金峰春等一大批革命英雄人物在此獻出寶貴生命。

旅遊景點

十二烈士犧牲地

十二烈士紀念碑

十二烈士紀念碑位於湯原縣鶴立鎮中心大街中段路南(今鶴立醫藥批發站院內)。1933年秋,湯原地下黨組織有了很大的發展,全縣共有208名黨員,反日救國會員擴大到1400名,各區廣大民眾的反日情緒極為高漲,引起日寇的恐慌。

10月4日,湯原鶴立兩地日本憲兵隊同時出動,向湯原各地抗日組織實行大規模洗劫,中共湯原中心縣委所在地的校屯、新農莊被日本憲兵隊包圍,100多名民眾被逮捕,用幾輛大車拉到鶴立日本憲兵隊,

在叛徒李元晉辨認下,湯原中心縣委書記裴治雲、組織部長崔圭復、縣委委員金成剛(女)、共產黨員鄭重久、孫哲龍、金術龍、李振永、林國鎮、團員石光信(女)、孫明玉(女)、金峰春及革命民眾柳仁化被敵人嚴酷審訊,

這十二名志士大義凜然,視死如歸,最後被秘密活埋於駐鶴立日本憲兵隊後院(今鶴立醫藥批發站院內),此期間,全縣各地黨組織均遭到不同程式的破壞,縣委機關遷到太平川。1982年8月,中共湯原縣委、湯原縣人民政府,在十二烈士犧牲地建立一座紀念碑。

雲階中學遺址

位於湯原縣鶴立鶴農機廠院內。為培訓師資,興辦教育事業,適應掃盲需要,迎接全國解放,鶴立縣在1946年春根據上級指示,創辦了“雲階中學”。顧名思義,是為了紀念東北抗日聯軍第六軍軍長夏雲階烈士而命名的。雲階中學校址設在原日本國小,現在鶴立農機廠。

當時開設三個班:國中一年、二年和補習班。除本縣學生外,還有佳木斯、樺川的學生前來報考,共招收學生130多名,校長白露,是由延安抗大調來的,教師梅國華、李愚、於雄飛、楊忠是由東北軍政大學調來的,還有本縣的朱志學、馮克義、汪潤斗、劉兆鋒等。

蘇聯紅軍烈士紀念碑

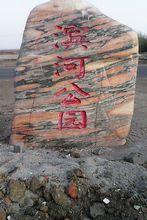

濱河公園

濱河公園位於湯原縣鶴立火車站東側,英雄廣場中央。1946年,鶴立縣政府為了紀念支援東北反日本法西斯戰爭中犧牲的蘇聯紅軍戰士,在鶴立鎮火車站東側車站廣場中央建立兩座紀念碑,北側一座為立方梯形,紅磚砌築外抹水泥,南邊的一座為尖狀體峪質台階上築一尖狀碑體,頂部有一紅五星,紅磚砌築,外扶水涮石面。

英雄廣場

鶴立鎮英雄廣場位於鶴立火車站東側,為鶴立鎮面積最大的廣場。

濱河公園

濱河公園位於鶴立鎮哈肇路兩側,阿凌達河岸邊。

著名人物

政界

於雄飛 ,曾用名於寶江,1925年生於遼寧省北鎮縣。1927年遷入湯原縣鶴立鎮。中學文化。1946年1月參加革命,2月加入中國共產黨。曾任蓮江口區農會主任、湯原縣總工會主席,松江省、黑龍江省工會副主席兼省體委副主任,省石油化學工業廳副廳長。1985年11月離休。

王作民 ,1923年9月出生於湯原縣鶴立鎮,早年畢業於佳木斯醫科大學。1946年參加革命後即長期從事醫療實踐,曾任部隊醫院醫師、主治醫師、廣酉省衛生廳辦公室主任、桂林地區醫院副院長、桂林醫學專科學校副校長(代校長),1987年3月離休,享受廳局級待遇。

李國禎 ,1929年出生於湯原縣鶴立鎮,1946年參加土改工作隊,1949年奉調至江西。曾任修水縣區長、區委書記、九江地委科長、廬山第一幹部療養院院長、永修縣委書記、九江專署勞動處處長、江西省六機局勞資處處長等職。1985年離休,享受副廳級待遇。

鄭 義 ,1923年生於湯原縣鶴立鎮。1945年 7月參軍,歷任空軍飛行員、小隊長、中隊長、大隊長、飛行團團長、政委、倉州第十一航校副政委(副師級),1986年離休。

姜 波,曾用名姜春芳,1928年8月生於湯原縣鶴立鎮永芳村,國中文化。1946年1月參加革命,曾任鶴立縣城區政府文書、區委宣傳委員,1949年南下江西省,歷任修水縣委宣傳部部長、九江市委紀檢委書記、市委副書記、市革委副主任,1984年後任九江市人大常委會副主任,現已離休。

文學界

孔令鐸 ,1931年生於湯原縣鶴立鎮。1948年 6月在鶴立雲階中學師範班學習時,被選送到東北電影製片廠訓練班培訓。同年10月任該廠(現長春電影製片廠)攝影助理,1949年 3月調至中央新聞紀錄電影製片廠攝影隊任攝影助理、副攝影師。1954年加入中國共產黨。1958年調中央電視台工作,先後任攝影組長、新聞部副主任、對外部主任、台長助理等職,1987年被評聘為高級記者。

王利夫 ,1925年11月生於湯原縣鶴立鎮。1947年4月參加革命,先後任東北電影製片廠、北京電影製片廠演員劇團、長春電影製片廠、大慶文工團演員及導演。1987年底被評為二級導演。曾任大慶市文聯主席、劇協主席、政協常委。

曹 琦 ,曾用名曹玉明,1934年4月生於湯原縣鶴立鎮.中專文人。1951年參加工作,曾任佳木斯市郊區中心國小校教導主任、市政府科員、市委宣傳部幹事、《合江日報》編輯部幹事、副科長、地委辦公室科長、副主任、《合江日報》社社長、總編輯。業務職稱主任編輯。