人物簡介

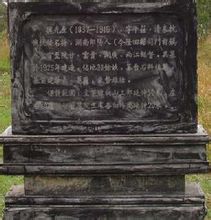

魏光燾,清末官吏。早年隸左宗棠部,光緒時初任道員,累擢按察使、布政使,光緒二十年(1894)中日甲午戰爭爆發後募兵北上,與湖南巡撫呉大澄援遼抗日,在海城等地與敵多次激戰,1895.3敵軍進犯牛莊,指揮所部重創日軍。魏光燾戰後歷任江西布政使、陝西巡撫、陝甘總督、雲貴總督、兩江總督。

任職情況

魏光燾

魏光燾中國新疆地區建省後的第一任布政使,第二任代理行政首長(巡撫),一手建立新疆博達書院,並擔任第一任校長。後來他又歷任雲貴、陝甘總督,後官至兩江總督、南洋大臣、總理各國事物大臣。1891年在新疆創立博達書院,並擔任第一任校長,為新疆早期教育提供了先例。魏光燾

署理兩江總督期間,繼劉坤一、張之洞之後,實施籌建三江師範學堂,為開啟近代博達書院,南京大學的重要人物。曾國藩湘軍的承者,左宗堂的重要助手。1905年罷官,回到家鄉。1915年3月5日卒於寶慶城東郊湖山別墅。

代表作品

魏光燾是魏源的族侄孫,他曾出資刊印魏源的《海國圖志》幾其他多種著作。他本人亦有《勘定新疆記》(8卷)、《湖山老人自述》(家刻本)等著作傳世。

人物故居

魏光燾

魏光燾魏光燾故居位於隆回縣司門前鎮石山灣村。北距魏源故居1.5公里。故居座西朝東,前面

為盛產黃金、柔麗如練的金水河,西倚樟樹坳和貓頭寨,北抵金潭二十四景之一的獅子山(山上殘存清代所建文昌閣),南連五柱山。故居系清代乾隆年間(年份不詳)木結構建築,懸山頂,房屋窗花做工精緻,是一處較完整有代表性的清代民間建築群。整個院落前後四重,左右樓閣,飛檐翹角。前有護院磚牆和槽門,院內屋宇40棟,占地約4000平方米。主體部分保護完好。1982年公布為隆回縣縣級文物保護單位。2002年公布為湖南省省級文物保護單位。

人物生平

清邵陽縣金潭鄉(今屬隆回縣)人。字午莊。道光十七年(1837)十月生。初為廚工。鹹豐六年(1856)入湘軍,從曾國荃攻吉安,辦老湘軍營務。後隸左宗棠軍,隨赴陝甘鎮壓回民起義。光緒初擢為平慶涇固化道道員。在任內仿行左宗棠治軍理政措施,修路植樹,勸課農桑,頗有政績。光緒七年(1881),升甘肅按察使。十年冬遷甘肅新疆布政使。精於理財,勤於治事,軍務報銷,綜核悉當。新疆與鄰國接壤甚廣,與俄國、英國等國際事務,交涉案件甚多,而隨著政局的逐漸穩定,吏治方面最感棘手的便是外文官的缺乏,而清朝末期,新疆及西北地區發展緩慢,教育落後,幾乎沒有教育科研項目。1891年魏光燾一手創立新疆博達書院,並擔任第一任校長,為新疆近代教育開創了先例,為全國開辦早期學堂提供了寶貴經驗。

光緒二十年中日甲午戰爭爆發後,淮軍屢戰屢敗,朝議起用湘軍。十一月,清廷授湘軍宿將兩江總督、南洋大臣劉坤一為欽差大臣,湖南巡撫吳大澄幫辦軍務,督辦東征軍務,節制關內外各軍。魏光燾應詔隨吳大澄率部赴遼東。光緒二十一年正月中旬,他率武威軍8營(一說為6營)2哨出關,抵田莊檯布防,並立即會合宋慶、依克唐阿、長順等部,對海城發動第四次反攻,未克。二月初四日,發起第五次反攻。日軍第五師團從九連城一帶間道出岫巖北黃花甸,作虛攻遼陽之勢,駐守海城日軍第三師團也突圍北上。清軍誤中其計,長順軍因棄要道鞍山站,回師救遼陽。日軍乘虛占領鞍山站,又派騎兵主力直取牛莊。

二月初七日,魏光燾得報,即由海城撤軍回援牛莊。初八日晨,以3000兵力抵抗日軍兩萬精銳之眾,展開激戰。他指揮所部誘敵深入,待日軍接近時,進行猛烈反擊,予敵重創。但日軍依恃優勢兵力,突入市內。湘軍11營被困守市區,據民房巷戰,肉搏衝鋒,短兵相接,將士裹創再戰,往復拚殺,血肉橫飛,部將余福章、陳勝友戰死,傷亡2000人。他往來督戰,竟至三易坐騎。直至深夜,始由西面突圍,僅以身免。牛莊失守後,遼東半島相繼淪陷。戰役結束,魏光燾調任江西布政使。鏇擢雲南巡撫,又改陝西巡撫。光緒二十六年(1900)八國侵略聯軍犯北京,他率兵勤王,晉陝甘總督,鏇調雲貴總督。二十九年移督兩江。次年鐵良南下閱兵時,劾罷所用將領,即調閩浙總督。三十一年鐵良又奏劾他昏昧無能,被開缺回籍。在職任用官吏,多以鄉誼為準,寶慶屬最多,湘籍次之,時人每有非議。

宣統三年(1911),辛亥革命軍興。清政府詔授魏光燾為湖廣總督。未赴任,鏇卒於家。

開辦三江

魏光燾:三江開辦的組織實施者

三江師範學堂籌建人員合影

三江師範學堂籌建人員合影光緒二十八年十一月初九(1902年12月8日)魏光燾即“奉調兩江之命”(魏光燾:《湖山老人述略》),

但他並未立即赴任,張之洞也仍然署理兩江。直到翌年二月(1903年3月)魏光燾才到江寧履任。

張之洞與魏光燾在二月二十二日(1903年3月20日)交接關防印信、王命旗牌。前後兩任總督隨後即與有關官員合影留念,其中包括兩江學務處和三江師範學堂的官員。六天以後,魏光燾“天甫黎明”即赴下江考棚參加尊經校士館的甄別考試。但由於魏光燾“須臨三江師範學堂履勘,以故出題後即命駕回轅”。(光緒二十九年三月十一日《申報》。)這是魏光燾第一次視察三江。

光緒三十年七月二十二日(1904年9月1日),魏光燾奉調閩浙總督。他任兩江總督將近一年半時間。這正是三江建校和開辦的關鍵時期。對於三江師範學堂的創建方略與原則,魏光燾可謂“蕭規曹隨”,未作大的變更。對於三江建校及正式招生開學前繁雜的籌備工作,魏光燾則積極組織實施,有條不紊且卓有成效。因此他也是創建三江師範學堂的重要人物之一。

(1) 續聘教習。三江首次招聘中國教習僅錄取20名,未能足額,因而魏光燾命兩江學務處發出曉諭,囑各司道府州再次保薦,四月底齊集江寧,“特再行考試一次,以廣搜羅而昭公允”。(光緒二十九年三月二十八日《申報》。)事實上,六月間和九月二十一日還各招選了一次,三次續考計錄取雷恆等50人,加上張之洞任內錄取的20名,共有70名。

(2) 委任漢文總教習。三江的“漢文總教習”原擬聘請通州舉人范肯堂,因為范另有他就,因此魏光燾改聘湖南進士翰林吳獬,由兩江學務處下札委充。(光緒二十九年閏五月初二、初六《大公報》。)

(3) 擇日開學,中日教習“互換知識”。1903年6月,三江所聘菊池謙二郎等11名日本教習均已到寧。三江師範學堂總辦楊覲圭便在6月19日召集“洋漢文教習會議”。除明確日本教習和中國教習各自承擔課程外,還確定中日教習彼此以“學友”稱呼。6月25日,三江師範學堂開學。由於本年度尚未招收學生,因而所謂“開學”,即“華洋教習”互相教練、互換知識。即日本教習在中國教習指導下學習中國語言文學及經學;中國教習向日本教習學習日語及理化、圖畫等等。其目的如張之洞《創建三江師範學堂折》中所云:“俟一年之後,學堂造成,中國教習於東文、東語、理化、圖畫等學通知大略,東語教習亦能參用華語以教授諸生,於問答無虞扦格。”此時再招考師範生入學,則教學時可以不一定藉助翻譯,傳文達意避免誤會,又能節省時間。應當說這是一個很富創意的構想,但由於語言的阻隔,中日教習為期一年的“互換知識”並未達到預想效果。

(4) 建堂工程基本竣工。三江學堂堂址,經張之洞選定在北極閣前,建築規劃由湖北師範學堂長鬍鈞參考日本東京帝國大學的藍圖而定。自1903年6月19日起“鳩工建造”,工程監督為知縣查宗仁。(光緒二十九年閏五月初七、閏五月十九日《大公報》。)在魏光燾的督促下,工程進展順利。至1904年1月,即已造好“洋樓五所”,“局面極其宏敞”。而1904年日本東亞同文會也有報告說,三江師範學堂計畫興建的“五百四十室大校舍及職員住宅,已完成一半,來年二月即可竣工”。(東亞文化研究所編:《東亞同文會史》,第366頁,轉引自蘇雲峰:《三(兩)江師範學堂:南京大學的前身》,第149頁。)1904年8月間,魏光燾派員查勘三江建堂工程,發現工程監督查宗仁有疏忽之責,立即採取補救措施。此年九、十月間,工程全部竣工。三江的中日教習均遷移至北極閣下新堂址。而魏光燾也在此前後奉調閩浙總督。因此,三江浩繁、宏大的建堂工程,是在魏光燾任內開工並基本完成的。

(5) 提款建立三江師範學堂。魏光燾對於三江建設的另一個重要貢獻,就是切實保證了三江開辦的巨額費用。張之洞對於三江辦學費用早有籌劃:其購地建堂經費,由江寧藩司籌撥;其常年學堂經費,則由江寧藩司先行“協撥銀一萬兩,以後每年協籌四萬餘兩”,安徽、江西兩省“各按學生數額每名每年協助龍銀一百元,稍資津貼”;同時,將江寧銀元局“歲獲盈餘,專供該學堂經費之用”。(張之洞:《創建三江師範學堂折》,《張文襄公全集》,58卷,第15~16頁。)張之洞的這些籌款構想和原則,有賴魏光燾一一加以落實。而且建堂工程費用,一再追加。因此,籌款就成為三江肇始時期最棘手也最關鍵之事。魏光燾到任後,首先整頓鹽政,“歲增款至二百餘萬;厘金、銅元,並增出二三百萬”,總督府財源拓展後,魏光燾首先“提款建立三江師範學堂”,確保了三江中日教習的薪水按時發放,建堂工程免除經費拮据之虞。魏光燾《江南創建三江師範學堂經費折》中提出,三江校舍可根據分批招生入堂而“次第增添”、“分別起造”,“核實估計,共需工料曹平銀九萬八千五百餘兩,擬於江寧籌餉捐輸款內解存司庫銀五萬八千餘兩,盡數動撥,其不敷銀兩,由司設法另籌……”(轉引自《首都志》(下)第714頁。)這說明魏光燾為三江的籌款想方設法,不遺餘力。他在晚年所撰《湖山老人述略》中,不無自豪地將“提款建立三江師範學堂”列在他兩江任上德政要務之首。

(6) 制訂《三江師範學堂章程》。光緒三十年三月二十八日至五月二十四日(1904年5月13日至7月7日),三江師範學堂總辦楊覲圭曾五次晉見兩江總督魏光燾。根據台灣學者蘇雲峰的研究,如此頻繁的晉見,應與制訂《三江師範學堂章程》及相關事務有關。(蘇雲峰:《三(兩)江師範學堂:南京大學的前身》之“附錄一:三江師範學堂章程”,第175~196頁。此章程之原件存在日本,蘇雲峰1986年從日本東京專修大學商學部蔭山雅博教授處獲得副本。)這個章程由胡鈞負責草擬。章程 “照奏定優級師範並附初級師範章程辦理”,凡十五章,分別規定了“立學總義”、“考試規則”、“學科課程”、“各員職務”,有關講堂、齋舍、操場以及禮儀、賞罰、放假、畢業服務等“條規”和“學堂禁令”。在學堂正式招生開學前制訂這樣一個章程,其意義是不言而喻的。

(7) 正式招生開學。1904年7月,三江師範學堂總辦楊覲圭通知兩江所轄各府州縣,三江師範學堂將在9月15、16兩天舉行招生考試。(光緒三十年六月十六日《大公報》。)由於如期前來應試者人數有限,僅錄取120人。10月又舉行一次招考,錄取180人,總計300人。所取學生分為三年制初級本科32人,二年制速成科187人,一年制速成科81人。11月26日(光緒三十年十月二十日),學生正式入學上課。(光緒三十年十月十九日、十一月十六日《大公報》。)

三江師範學堂從1902年開始醞釀、籌備;1903年3月開辦,著手聘請師資、建造學堂;1903年6月19日開學,由中日教習“互換知識”一年;至1904年11月正式招生入學,在兩年多的時間內,完成了創建工作。這是當時江蘇的最高學府,“堪與京師大學堂比美”(日本東亞同文會報告語),也是“中國師範學堂之嚆矢”。

人物信息

魏光燾

魏光燾姓名:魏光燾

性別:男

出生年月:1837年

國籍:中國

朝代:晚清

籍貫:湖南隆回

民族:漢族

身份:政治人物

後世報導

魏光燾

魏光燾這是目前唯一一本記錄魏光燾一生歷史的傳記,作者是魏光燾的孫子魏稚文。魏光燾去世時,作者的父親還是個不到八歲的孩子,作者長大後,通過各種渠道,慢慢才了解到自己這位顯赫一時的爺爺,然後根據家裡記錄魏光燾的一些草稿和魏家家譜,又根據其祖母、叔伯、兄弟姐妹的生前所述,以及從海內外收集到的各種歷史資料,一點點連綴敘寫下來。雖然書中還有一些不夠完善之處,而且至今一直沒有找到合適的機會正式出版,但它仍稱得上是一本資料珍貴的書。

《魏光燾傳》寫道,魏光燾生於滿清道光年間。當時魏家在湖南邵陽是一個名門望族,清代著名思想家、史學家和文學家魏源是魏光燾的叔伯祖父。魏光燾從小喜歡看書學習,讀了不少魏源的著作,受其主張——改革腐朽的封建政治,學習西方國家先進技術,抵抗外國侵略等改良主義維新運動思想影響較深,有著強烈的愛國主義思想。而魏源也曾親自抄詩,教育他要做一個經得起風霜雪雨考驗的人。

從青年時代開始,魏光燾參加湘軍,平叛土匪,後來又跟隨左宗棠在陝甘鎮壓回民起義,治理政務,出眾的軍事才能漸漸顯露。特別是他在治軍理政、修路植樹等方面有一番建樹。魏光燾與李鴻章、張之洞、劉坤一樣,被視為清政府的重臣,是曾國藩、左宗棠的重要助手。

1884年,清朝政府宣布新疆建省,任劉錦堂為巡撫,魏光燾為布政使。清明時期,巡撫統管著一個省的軍政大事,布政使則主管當地的財政、賦稅、經濟等事務,相當於現在的財政廳長、地稅局長、工商局長等,也是地方最主要的官員之一。作為新疆第一任布政使,魏光燾肩上的擔子很重。

劉、魏是同在湘軍並肩作戰的戰友,兩人思想一致,工作配合默契,相處得很融洽,使建省之初的新疆,在政治、軍事、經濟等各個方面,很快得到了恢復和發展。當年,因為劉錦堂體弱多病,上任不到5年,就將新疆工作全部交給了魏光燾處理。接任了新疆護理巡撫的魏光燾,實際上是新疆的第二任巡撫。

魏光燾從上任到離開新疆,前後有7年。在他49歲到56歲之間,他用自己的智慧和能力,治理著新疆這塊疆土,做出了不少功績。

個人歷史

魏光燾

魏光燾相關資料

魏光燾

魏光燾湖南省地處中國中南部,長江中游,地理上屬於華中地區,省會為長沙;因地處洞庭湖以南得名“湖南”,又因湘江貫穿全境而簡稱“湘”。湖南歷史悠久,舊石器時代有人類活動,古為苗人、越人和楚人的生活地區。西周時期為楚國南部。唐廣德二年(764年)首置湖南觀察使,至此中國行政區劃上開始出現湖南之名。湖南經濟主要集中於湘東北,長沙、株洲、湘潭、岳陽、衡陽和常德為工商業發達城市。全省2006年總人口6768.1萬人,根據2000年第五次人口普查,湖南人口漢族占89.87%,少數民族639.09萬人,占10.13%;主要世居的少數民族為土家族、苗族、侗族、瑤族、白族、回族、壯族、維吾爾族、蒙古族、畲族和滿族共11個,占全省少數民族人口的的99.69%。全省共劃分為14個地級行政區,16個縣級市、65個縣、7個自治縣和34個市轄區。地理上,轄域面積21萬平方公里;與六個省級行政區相鄰,北接湖北、東接江西,南與廣東為鄰,西和廣西、貴州和重慶接壤;轄境邊緣北距北京約1300公里,東距上海1000公里,南距廣州400公里。全境以中低山和丘陵為主,主要山脈有武陵山脈、雪峰山脈、南嶺山脈和羅霄山脈;洞庭湖平原為最大的平原;湘江、資水、沅水和澧水為省內四大河流,均屬長江水系。湖南一年四季季節分明,1月平均溫度最低,極限低溫-8度;7月溫度最高,極限溫度40度;降雨在5~7月比較集中,年均降雨量1350~1450毫米。湖南省地處中國中南部,長江中游,地理上屬於華中地區,省會為長沙;因地處洞庭湖以南得名“湖南”,又因湘江貫穿全境而簡稱“湘”。湖南歷史悠久,舊石器時代有人類活動,古為苗人、越人和楚人的生活地區。西周時期為楚國南部。唐廣德二年(764年)首置湖南觀察使,至此中國行政區劃上開始出現湖南之名。湖南經濟主要集中於湘東北,長沙、株洲、湘潭、岳陽、衡陽和常德為工商業發達城市。全省2006年總人口6768.1萬人,根據2000年第五次人口普查,湖南

魏光燾

魏光燾人口漢族占89.87%,少數民族639.09萬人,占10.13%;主要世居的少數民族為土家族、苗族、侗族、瑤族、白族、回族、壯族、維吾爾族、蒙古族、畲族和滿族共11個,占全省少數民族人口的的99.69%。全省共劃分為14個地級行政區,16個縣級市、65個縣、7個自治縣和34個市轄區。地理上,轄域面積21萬平方公里;與六個省級行政區相鄰,北接湖北、東接江西,南與廣東為鄰,西和廣西、貴州和重慶接壤;轄境邊緣北距北京約1300公里,東距上海1000公里,南距廣州400公里。全境以中低山和丘陵為主,主要山脈有武陵山脈、雪峰山脈、南嶺山脈和羅霄山脈;洞庭湖平原為最大的平原;湘江、資水、沅水和澧水為省內四大河流,均屬長江水系。湖南一年四季季節分明,1月平均溫度最低,極限低溫-8度;7月溫度最高,極限溫度40度;降雨在5~7月比較集中,年均降雨量1350~1450毫米。