簡介

馬嵬驛

馬嵬驛歷史事件

楊貴妃墓

楊貴妃墓死亡之謎

楊貴妃慕

楊貴妃慕可是,文人賦詠與史家記述是相差十萬八千里的,因此楊貴妃的最後歸宿,至今還留下許多疑問。一種觀點認為,楊貴妃或許死於佛堂。《舊唐書·楊貴妃傳》記載:禁軍將領陳玄禮等殺了楊國忠父子之後,以“後患仍存”為由,強烈要求賜楊貴妃一死,唐玄宗無奈,與貴妃訣別後只得下令,楊貴妃“遂縊死於佛室”。

也有人認為,楊貴妃也可能死於亂軍之中,這可從一些唐詩中的描述看出。杜牧的“喧呼馬嵬血,零落羽林槍”、張佑的“血埋妃子艷”、溫庭筠的“返魂無驗青煙滅,埋血空生碧草愁”等很多詩句,都認為楊貴妃被亂軍殺死於馬嵬驛,而不是被強迫上吊而死。一些人稱,楊貴妃之死存在其他的可能,比如有人說她實際上是吞金而死。這種說法只出現在劉禹錫所作的《馬嵬行》一詩。還有一種說法是,楊貴妃沒有死在馬嵬驛,只是被貶為庶人,並被下放於民間。俞平伯先生在《論詩詞曲雜著》中對白居易的《長恨歌》以及陳鴻的《長恨歌傳》作了考證。他本人認為白居易的《長恨歌》、陳鴻的《長恨歌傳》之本意,蘊涵著另一種意思。

另有一種說法認為,楊貴妃最後逃亡到日本。1984年出版的《文化譯叢》第五期,張廉譯自日本《中國傳來的故事》一文說,當時馬嵬驛被縊死的,乃是個侍女。禁軍將領陳玄禮為貴妃美色所吸引,不忍殺之,遂與高力士謀,以侍女代死。楊貴妃則由陳玄禮的親信護送南逃,大約在今上海附近揚帆出海,經海上漂泊,輾轉來到日本久谷町久,最終在日本安度晚年。但其生死情況究竟如何,至今仍令人難解。

楊貴妃墓

楊貴妃墓

楊貴妃墓楊貴妃墓位於鹹陽市興平市馬嵬鎮西500米處,距西安63公里,1956年公布為省級重點文物保護單位,1979年成立文物保管所,1980年對外開放,2008年5月升格為博物館,現為國家AAA級旅遊景區。楊貴妃陵園小巧玲瓏,進門正面是一座三間仿古式獻殿,穿越獻殿就是墓冢,占地約一公畝,高約三米,墓家冢以青磚包砌。在墓東、西、北三面有迴廊,鑲嵌有大小不等的石碑,刻有歷史名人的遊記和題詠。

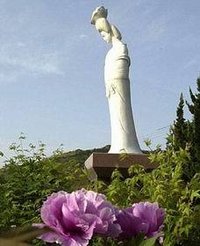

整個墓園依山而建,呈半球形,冢高3米,整座墓冢都用青磚包砌,墓後有一座高約6米的楊貴妃大理石塑像。楊貴妃墓歷朝歷代也有一定的修葺保護。據史書記載,明代就成為“百步耕耘之禁”的地方。1937年,在陝西省政府主席邵力子的竭力倡導下,進行了規模最大的一次修復。現在,楊貴妃墓園大體上就是邵力子主修的格局。進入大門,墓園內正面的一座三間的仿古式獻殿,穿過獻殿進入庭院,院落正對中央就是楊貴妃墓冢。高3米左右,占地0.16英畝,封土四周均用青磚砌壘而成。墓前有一小石碑,上刻 “唐玄宗貴妃楊氏墓”。

圍繞墓冢的東、西、北三面迴廊構成了碑廊,上面嵌刻著大小不等、內容豐富的石碑,這些石碑都是歷代名人遊覽後的感受和題詠。晚唐詩人羅隱曾做詩:“馬嵬楊柳綠依依,又見鸞輿幸蜀歸。泉下阿蠻應有語,這回休更罪楊妃。”鴉片戰爭後被發配伊犁的林則徐途經陝西題太真墓詩,其中一首:“六軍何事駐征驂,妾為君王死亦甘。拋得蛾眉安將士,人間從此重生男。”清人何承燕詩:“霓裳驚破太倉皇,掩面君王失主張。七夕盟言忘不得,牽牛要罵李三郎。”清人趙長令詩:“不信曲江信祿山,漁陽鼙鼓震秦關。禍端自是君王起,傾國何須怨玉環。”

集郵百科知識之郵驛

| 集郵是以收集、鑑賞和研究郵票為主要內容的大眾性文化活動。集郵源於郵政。十九世紀中葉,創造發明了郵票,集郵活動應運而起並隨著科技創新、文化普及和郵票增多而變化發展。現在已成為一項超越時空、超越國界,多層次多方位、擁有億萬民眾參加的高雅文化活動。這裡希望通過多次任務全面系統介紹集郵知識。古代為適應政令下達和軍情傳達,經費由官方負擔的住所被稱為郵驛(也稱郵傳)。據甲骨文記載,商朝時就已經有了郵驛,周朝時進一步得到了完善。那時的郵驛,在送信的大道上,每隔一定距離設有一個驛站,驛站中備有馬匹,在送信過程中可以在站里換馬換人,使官府的公文、信件能夠一站接一站,不停地傳遞下去。 |

![馬嵬驛[馬嵬中的歷史] 馬嵬驛[馬嵬中的歷史]](/img/8/d63/nBnauM3XxQzNwITN5cjNwQzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzL3YzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)