“拍馬屁”一詞用來諷刺那些不顧客觀實際、專門諂媚討好別人的行為了。與此有關的各種掌故、奇聞不勝枚舉。這些東西逐漸形成了一種文化,這種文化,就是“馬屁文化”。

歷史

馬屁文化

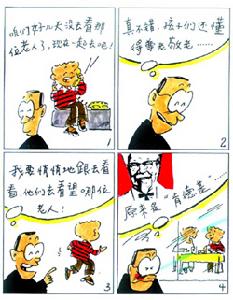

馬屁文化民間有句俗話:“千穿萬穿馬屁不穿”。自古以來,“馬屁文化”在中國這塊土地上盤根錯節,繁衍生息,和燦爛的中華古代文明一樣,歷史久遠,紛繁蕪雜,讓人目不暇接。與此有關的各種掌故、奇聞不勝枚舉。有一則《頌屁》的笑話,頗能說明問題:一秀才病死來到閻王面前,剛好閻王放了一屁。秀才立即吟道:“伏惟大王,高聳金臀,洪宣寶屁,彷佛乎麝蘭之氣,依稀乎絲竹之聲;臣立下風,不勝馨香之至”。 閻王大喜,盛宴相待,又多許他十年陽壽,放回人間。十年後秀才來到地府,小鬼上殿稟報:“啟稟大王,十年前做馬屁文章的秀才又來啦”。

縱觀古今官場,類似這種《頌屁》的事屢見不鮮,拍馬場上強手如雲。東漢平帝死後,王莽挾皇帝以號令天下,但想稱帝又名不正言不順,有一名“馬屁官”上書說:“漢朝氣數已盡,新朝得立,實乃天命。”其他官員紛紛附和,王莽欣然稱帝,拍馬者盡皆雞犬升天。在唐玄宗時代,一次在朝廷上,唐玄宗介紹太子與安祿山見面,結果安祿山對太子不行下拜之禮,唐玄宗罵安祿山,沒想到安祿山卻說“臣是愚笨之人,只知有陛下,不知有太子。 ”一句得體的話讓唐玄宗龍顏大悅,甚至認為安祿山忠君。之後,安祿山又拜比他小十歲的楊貴妃為養母,每次上朝,總是當著唐玄宗的面,先拜楊貴妃,再拜唐玄宗。開始,唐玄宗有些不快,可是安祿山卻說“臣是番人,番人習慣是先拜母,再拜父。”這句話使唐玄宗再度龍心大悅,更加信任安祿山。

發展

馬屁文化

馬屁文化在現實社會生活中,一些“官油子”對上阿諛奉承,奴顏婢膝;對下頤指氣使,盛氣凌人,把“馬屁文化”更是演繹得天花亂墜。如在1997年5月,以“土皇帝”著稱的河南省盧氏縣原縣委書記杜保乾的繼父去世,該縣出動小車120多輛,數百名幹部赴杜的老家許昌市鄢陵縣奔喪,興師動眾,利之所在,趨之若鶩,爭先恐後。在奔喪中,表現最搶眼的是范某、張某、薛某三個鄉鎮黨委書記。他們自備了孝衣、孝帽,一下車就穿上,進靈堂後放聲大哭,一口一個親爹,比死者親屬有過之而無不及,讓人嘆為觀止。果然“功夫不負有心人”,事後不久,范某調任縣建委主任,張某榮升縣委宣傳部長,薛某被提拔為副縣長。在現時社會生活中,我們時常可以看到“馬屁文化”的影子。如開展批評,讓下級給領導提意見,一些人會把批評變成讚揚,不是說領導“工作不注意身體”,就是說領導“辦事原則性太強”;不是說領導“工作有急躁情緒”,就是說領導“辦事太較真 ”,把馬屁拍得天衣無縫。

興起的原因

馬屁文化

馬屁文化杜絕

那么,如何解決這個疑難雜症?最好的辦法是加強對權力的監督,深化幹部人事制度改革。“欺君易,欺天下難”,如果將對官員的考評任免權力交給民眾,那么“馬屁文化”的用武之地就會大幅收窄,其式微也指日可待。