簡介

音樂家 馬可

音樂家 馬可馬可(1918-1976年7月27日)作曲家、音樂理論家。江蘇徐州人。早年在河南大學攻讀化學。抗日戰爭爆發,從事抗日救亡音樂工作。1939年赴延安,先後在延安魯迅藝術學院及東北魯迅藝術學院等音樂系任教。1947年加入中國共產黨。中華人民共和國成立後,曾任中國音樂學院副院長、中國歌劇院院長。一生寫了二百多首(部)音樂作品,其中以歌曲《南泥灣》、《我們是民主青年》、《咱們工人有力量》、《呂梁山大合唱》,秧歌劇《夫妻識字》歌劇《周子山》(與張魯、劉熾合作)、《白毛女》(與瞿維、張魯、向隅等合作)、《小二黑結婚》,管弦樂《陝北組曲》等流傳最為廣泛。

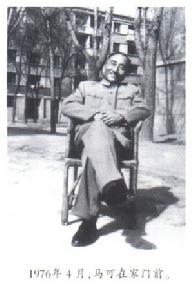

馬可(1918-1976) 江蘇徐州人。曾在河南大學化學系學習,後在冼星海的感召和引導下,參加河南抗敵後援會巡迴演劇第三隊。1939年抵延安,在魯迅藝術學院音樂工作團工作、學習,得到冼星海、呂驥等人的指導,記錄、整理過大量民族資料。後在東北解放區從事音樂活動,解放後任中國音樂學院副院長。一生寫了二百多首(部)音樂作品,其中以歌曲《南泥灣》、《我們是民主青年》、《咱們工人有力量》、《呂梁山大合唱》,秧歌劇《夫妻識字》歌劇《周子山》(與張魯、劉熾合作)、《白毛女》(與瞿維、張魯、向隅等合作)、《小二黑結婚》,管弦樂《陝北組曲》等流傳最為廣泛。1976年7月27日 音樂家馬可逝世。在音樂理論研究上,除了對冼星海作專題研究,著有《冼星海傳》外,還涉及到新歌劇的發展、戲曲音樂改革、革命音樂傳統和民眾音樂生活等各方面的問題,並著有《中國民間音樂講話》、《時代歌聲漫議》等書和二百餘篇論文。他在歌曲創作、歌劇創作、音樂理論方面,都作出了重要的貢獻,為人們留下了豐富的遺產。1978年他的部分歌曲被編入《馬可歌曲選》出版。以他為首集體創作的《哀樂》是現在國內最正式的儐儀用曲。

個人生平

馬可(1918~1976),作曲家、音樂理論家。1918年6月27日馬可出生在江蘇徐州的一個信天主教的家庭里,他的名字就是從福音書上聖徒馬可那裡借用來的。早年在河南大學攻讀化學。抗日戰爭爆發,從事抗日救亡音樂工作。1939年赴延安,先後在延安魯迅藝術學院及東北魯迅藝術學院等音樂系任教。中華人民共和國成立後,曾任中國音樂學院副院長、中國歌劇院院長。

人民音樂家馬可作品演唱會

人民音樂家馬可作品演唱會馬可對民族音樂有獨到見解。並致力於戲曲音樂的研究。曾在《人民音樂》、《戲曲音樂》、《音樂研究》等刊物及各地報刊發表過大量研究論文及評論文章。50年代,音樂界及戲曲界在中國歌劇的民族化以及戲曲音樂的革新道路問題上有過較大爭論。馬可在論文中曾就與此有關問題進行了一系列論述。他肯定戲曲音樂是民族文化的寶貴財富,無論是創作民族化的歌劇,還是戲曲音樂革新,都必須繼承這一傳統,而不能對之歧視或否定。但戲曲音樂革新與歌劇創作又是兩個不同範疇的問題,不能混淆,否則就會導致對戲曲音樂的粗暴改革。戲曲音樂的革新不能脫離傳統,但目的不是為了保存國粹,而是為了在傳統基礎上創造足以反映新的時代要求的民族新戲曲。戲曲音樂傳統的可貴之處在於它的人民性與現實主義精神,它的一切形式、技術也是這一傳統的重要組成部分,並且隨著時代前進而不斷變化。為了使戲曲音樂的革新能穩步前進,需要對戲曲音樂的特點、規律進行全面系統的研究。

馬可的這些論述,對當時戲曲音樂的革新實踐與理論研究具有指導作用,並產生了較大的影響。馬可的這些論文推動了戲曲音樂革新的正常發展,並使戲曲音樂研究建立在現代科學理論的基礎上。

作品簡介

馬可

馬可《哀樂》

1997年二月十九日,中華人民共和國第二代領導人中最傑出的代表人物——鄧小平同志與世長辭了,一時間,整箇中華大地沉浸在無限悲哀的氣氛之中。這首肅穆莊重、催人淚下的中國哀樂在長城內外、大江南北整整迴響了一個月,深深地寄託了人們的哀思。而在1976年,這首哀樂在祖國大地上曾經迴響了將近一年。就在這個多災多

難的年頭,中國最傑出的領導人中的三位政治巨人——周恩來、朱德與毛澤東同志相繼去世,這首哀樂同樣表現出人們對三位領袖的無限緬懷。這無疑是一首十分出色的禮儀曲目,它不僅是中國政界的一首標準治喪音樂,而且日益普及到普通老百姓中間,成為千百萬家庭為不幸去世的親屬送別時的禮儀用曲。這首“哀樂”最初源於何時何地,而它的創作者又是誰呢?這就要追溯到60多年前了。

1936年,中國工農紅軍在陝北這個革命根據地站穩了腳跟。但是就在這一年,陝北革命根據地的重要締造者——劉志丹同志,在一次戰鬥中不幸光榮犧牲。當時,中國共產黨中央主席毛澤東同志在悲痛之中,交給邊區的文藝工作者一個重要任務:迅速創作一首葬禮音樂,用於即將舉行的劉志丹同志追悼會上。於是,以“人民藝術家”馬可(1918-1976,享有世界聲譽的中國現代作曲家,代表作品為民眾歌曲《南泥灣》、《咱們工人有力量》,以及在延安時由他領導創作的歌劇《白毛女》等)同志為主的延安音樂工作者們迅速蒐集素材,很快便達成一致。創作組最後結合了兩首陝北民歌《繡荷包》與《珍珠倒捲簾》的主鏇律,稍加修改,並將速度降為“極慢”,成為一首淒楚動人的管樂曲,這就是一直沿用至今的“哀樂”。可見,本曲最先追思的故人,無疑就是劉志丹同志了。

文革歲月

馬可

馬可上世紀60年代初,新中國文藝走過十幾年後,開始總結經驗,探索發展模式。其中關於音樂教育,1963年8月周恩來提出“要建立一所新的專門培養民族音樂人才的學院”。同年11月,文化部上報國務院:將中央音樂學院和北京藝術學院統一調整,分別成立兩所音樂學院:一所設定民族音樂專業,定名為“中國音樂學院”;一所設定歐洲傳統音樂專業,仍沿用“中央音樂學院”。12月得到周恩來批覆,很快成立了由呂驥、馬可、蘇靈揚等組成的籌備組,醞釀院長人選。當提到馬可時,他堅辭不受,“建議選擇政治業務水平更高的同志來擔任”。於是又想到時任遼寧省文聯主席、寫過《兄妹開荒》、《草原烽火》的安波。新學院的創建是艱難的,三個月後“國音”開學,僅僅一年,安波逝世,告別時郭小川忍不住大哭:“安波同志啊,你是累死的呀!”接著,這“累死人”的院長重擔就落在了馬可身上。他頑強執行著一個理念:“要建立中國民族音樂體系,要培養高質量民族音樂人才。”當教學科研在殫精竭慮中逐漸走上正軌時,“文革”開始了,馬可一下陷入九年的煉獄之中,直到1975年鄧小平主持工作後才獲“解放”。

初脫羈絆的馬可,對毛澤東關於《創業》批示使文藝界回暖,有很清醒的認識:“文藝界現在實在到了不能不管的時候了。再這樣下去,人出不來,作品出不來。‘三突出’代替了‘兩結合’,《紀要》代替了《講話》,夫人代替了主席,民不堪命矣!”立刻,他投入了撥亂反正的工作,但步履維艱。第一件工作就讓他嘗到“四人幫”的淫威,那是關於聶耳、冼星海逝世40周年和30周年的紀念活動,活動由文化部屬幾個音樂團體聯合組織。馬可被任命為中國歌劇團領導小組組長,參與其事,李德倫總負責。名稱定為“人民音樂家聶耳冼星海音樂會”,而“人民音樂家”在審查時險些被取消,理由是“毛主席對星海的題辭如此,對聶耳並沒有,我黨從來不紀念個人”,最後經過多方力爭總算保留下來,但嚴令“不許請家屬”。馬可滿腔憤怒,寫道:“居然有人這樣怕(也可說恨)聶、冼及他們的眷屬、戰友!路線之涇渭分明可見。我大概也忝居被怕之列,自己確實覺得有點榮幸,證明自己不完全是廢物。”演出當天,讓他沒想到的是,王震、譚震林、烏蘭夫、周建人、胡喬木等不請自來了,劇場席次和保衛工作都做了應急安排。馬可深受鼓舞,看到“路線越來越分明了。”讓他疼痛難忍的是,星海夫人錢韻玲竟只能自費來京,在最後一刻才在各方請求下得到一張請柬。而又讓他欣慰的是,鄧小平的女兒握著錢韻玲的手說:“我們永遠忘不了星海同志。”這分明是鄧小平的聲音。

音樂會的開頭和結尾馬可忍不住淚如泉湧。開始是《救國軍歌》、《在太行山上》,結尾是《黃河大合唱》,熟悉而雄壯的鏇律讓他激動無比。他清楚,《黃河》能照原詞唱出“是一大勝利”,是周恩來把篡改的歌詞嚴厲地頂了回去。

1976年7月27日馬可因病在北京逝世。和安波一樣,得的也是肝癌。安波活了49歲,馬可比他多活了9年,但終沒有看到“四人幫”被粉碎。他最後的職務是《人民音樂》雜誌主編。一生共有作品500餘首(部)。