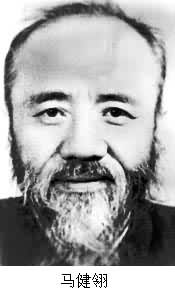

馬健翎(1907~1965)

正文

戲曲作家。名飛雕,字健翎,陝西省米脂縣人。1934年肄業於北京大學。1936年以後,相繼在河北省清豐師範、陝西省延安師範學校任教。1937年七·七事變後,組織延安師範學校學生,成立鄉土劇團。1938年,率鄉土劇團主要演職員參加陝甘寧邊區民眾劇團。1941年加入中國共產黨。歷任陝甘寧邊區民眾劇團編導主任、團長,西北軍政委員會文化部副部長,中國戲劇家協會陝西分會主席,西北戲曲研究院、陝西省戲曲劇院院長等職,並被選為第一屆全國人民代表大會代表。

戲曲作家。名飛雕,字健翎,陝西省米脂縣人。1934年肄業於北京大學。1936年以後,相繼在河北省清豐師範、陝西省延安師範學校任教。1937年七·七事變後,組織延安師範學校學生,成立鄉土劇團。1938年,率鄉土劇團主要演職員參加陝甘寧邊區民眾劇團。1941年加入中國共產黨。歷任陝甘寧邊區民眾劇團編導主任、團長,西北軍政委員會文化部副部長,中國戲劇家協會陝西分會主席,西北戲曲研究院、陝西省戲曲劇院院長等職,並被選為第一屆全國人民代表大會代表。 馬健翎一生創作、編寫現代戲、歷史戲,整理、改編傳統戲達60多出。這些戲劇作品大部分在延安時期和中華人民共和國建立後出版,一部分在戰爭中散失。《馬健翎現代戲曲選集》(1962),收有他的7部秦腔、眉戶劇本。秦腔《游龜山》(1953)、《游西湖》(1957)和《趙氏孤兒》(1960)都有單行本行世。

馬健翎早在清豐師範、延安師範學校任教期間,就創作、排演了京劇《辱皇后》,話劇《中國的拳頭》、《上海小同胞》、《衝上前去》、《白鬍子老頭》等,諷刺國民黨蔣介石集團的不抵抗主義,宣傳愛國抗日。參加民眾劇團、正式從事戲曲創作以後,他運用西北人民喜聞樂見的秦腔、眉戶的藝術形式,積極反映現代生活,為傳統戲曲與新時代相結合作出了貢獻。抗日戰爭初期,他創作了秦腔《一條路》、《好男兒》、《查路條》、《那台劉》、《中國魂》、《乾到底》等劇,表現了陝甘寧邊區和敵後軍民抗日救國的昂揚鬥志。抗日戰爭進入相持階段,他創作了眉戶《十二把鐮刀》、秦腔《兩親家》、《抓破臉》等劇,反映延安的大生產運動,揭穿國民黨頑固派假抗日真反共的罪惡面目。抗日戰爭後期和解放戰爭期間,他又創作了《血淚仇》、《一家人》、《窮人恨》等秦腔作品和描寫把二流子改造成新人的眉戶《大家喜歡》。他的戲曲劇本具有濃厚的生活氣息和飽滿的戰鬥熱情。在這些作品中,千百年來被剝削、被壓迫的勞動人民,都表現出新社會主人的嶄新姿態和感情。《血淚仇》是其中影響較大的現代戲,劇本描寫河南農民王仁厚原來生活在國民黨統治區,兒子被抓丁,媳婦被殺害,老妻憤而碰死。他攜帶女兒、孫子投奔解放區,受到陝甘寧邊區政府和人民的關懷,提高了覺悟,起而捍衛邊區政權,促使被敵人利用的兒子回到人民中來。在這齣戲中,新、舊兩個政權得到鮮明的對比,中國農民備受苦難而堅韌不拔的性格也得到很好的描寫。

馬健翎(1907~1965)

馬健翎(1907~1965)