人物年表

馬伯樂著作

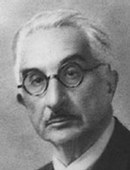

馬伯樂著作1883年12月15出生於巴黎。

16歲之前,馬伯樂一直與父母住在巴黎。

1899年,父親被派往開羅,擔任埃及文物局局長。

1902年獲得塞弗爾師範學校文學學士學位。

1904年獲得歷史學和地理學高等文憑。

1907年獲學士學位。

1908年1月27日,他被任命為法國遠東學院實習研究員,同年3月抵達越南河內,對當地文化的流傳有深刻了解,此時他剛滿24歲。

1908年11月13日,馬伯樂奉命來到中國。

1910年6月10日回到河內,11月25日作了一個關於北京和中國北方的報告。

1912年7月到1913年6月,馬伯樂去歐洲和埃及度假,返回河內後,他為考古調查做了精心的準備。這次考古調查使他有機會第二次前往中國。

馬伯樂

馬伯樂1914年3月,他前往中國的沿海省份浙江,發掘和發現了那裡的古遺址和古蹟。

1914年8月初。他原來打算去一趟朝鮮和日本,但由於戰爭的緣故,被緊急召回,不得不放棄原來的計畫。

1915年4月,馬伯樂應徵入伍。

1917年7月,他被法國軍方召回,任命為翻譯士官。

1919年3月退伍復員,之後返回越南。

1920年自河內返法定居,出版了《唐代長安方言研究》(Le dialecte de Tch’angngan sous les T’ang)一書。

1921年1月24日,馬伯樂正式在法蘭西學院開始授課,第一堂課講的就是他的老師沙畹的研究成果。在定居法國後,他開始撰寫一部中國古代史。

1927年他出版了1卷《古代中國》(1955年再版,附補編和漢文方塊字。)

1928-1929年,馬伯樂離開法國前往日本,到東京的 “法,日之家”工作。

1929年秋季途經中國北方和朝鮮回國。

1936年2月1日,馬伯樂被騁為碑銘與美文學院院士。

1942年12月23日當選為該院副院長。

1943年底當選為院長。

1944年,馬伯樂任法蘭西學院文學部會長。由於他的兒子讓·馬斯佩羅參加反法西斯組織,馬伯樂夫婦被捕入獄,他後來被押送到德國布痕瓦爾德集中營,受到了非人的虐待。

1945年3月17日在集中營病逝,此時距美軍解放該集中營不到一個月。

人生經歷

馬伯樂著作

馬伯樂著作馬伯樂在蒙田中學開始他的中等教育,後來轉入他父親曾經就讀的路易大王中學。16歲之前,馬伯樂一直與父母住在巴黎,1899年,父親被派往開羅,擔任埃及文物局局長,為法國保住這個職位,馬伯樂遂被託付給塞弗爾師範學校的女校長,成為一名寄宿生。在這所學校里,馬伯樂通過了中學會試,並於1902年獲得文學學士學位。由於馬伯樂的父親當年在巴黎師範學校求學時,曾與第二帝國當局發生齟齬,因此他也就沒有到這所位於烏爾姆街的名校繼續他的學業。後來他在部隊上服役一年後,隨父親前往埃及,在那裡完成了論文《托勒密王朝時期埃及的財富》,並於1904年獲得歷史學和地理學高等文憑。

後來從埃及回到巴黎後,馬伯樂開始學習法律,於1907年獲學士學位,這對他以後研究中國法律史頗有裨益。與此同時,他開始學習中文,兩個原因促使他下定決心投身於漢學研究,一是法國遠東學院為漢學家提供了豐富的資料;二是他的同父異母哥哥喬治·馬斯佩羅不久前以官員和學者的雙重身份到印度支那任職。漢學的獨特性和難度始終吸引著他。1907年他從東方語言學院畢業,1908年1月27日,他被任命為法國遠東學院實習研究員,同年3月抵達越南河內,對當地文化的流傳有深刻了解,此時他剛滿24歲。

1908年11月13日,馬伯樂奉命來到中國,到達北京時恰逢光緒皇帝和慈禧太后晏駕,3歲的溥儀被扶上了王位。馬伯樂目睹了洶湧澎湃的革命風潮,後來根據梁啓超的一部關於1892年改良的著作,寫了一篇文章,描述了革命即將到來前的種種徵兆。1910年6月10日回到河內,11月25日作了一個關於北京和中國北方的報告。

回到河內後,馬伯樂繼續以往的北圻古地理學研究。在此期間,他還發表了一批關於中國佛教起源的研究成果,這項成果早在巴黎就已開始,其中包括有關佛教傳入中國的各種說法、首批佛教信徒群體的形成、中國首批佛教信徒尊奉的領袖人物等。此外,他還評述了一位德國漢學家論述同一問題的著作,文章對這位德國同行的研究方法提出了異議。

馬伯樂著作

馬伯樂著作1912年7月到1913年6月,馬伯樂去歐洲和埃及度假,返回河內後,他為考古調查做了精心的準備。這次考古調查使他有機會第二次前往中國。1914年3月,他前往中國的沿海省份浙江,發掘和發現了那裡的古遺址和古蹟,直到1914年8月初。他原來打算去一趟朝鮮和日本,但由於戰爭的緣故,被緊急召回,不得不放棄原來的計畫。在這次短暫的中國之行中,他接觸了中國的各個階層的人士,與僧人們交流佛學,實地考察了幾個人口眾多省份,與當地的農民生活在一起,了解他們的社會和宗教習俗。後來他在法國繼續這項工作,起初把第一次世界大戰期間到法國的中國勞工作為調查對象,後來在巴黎的華僑和華人中間展開調查,以此為依據,寫文章論述了中國現代的民間信仰。

1915年4月,馬伯樂應徵入伍。1917年7月,他被法國軍方召回,任命為翻譯士官。1919年3月退伍復員,之後返回越南。1920年自河內返法定居,出版了《唐代長安方言研究》(Le dialecte de Tch’angngan sous les T’ang)一書。此書中,馬伯樂最為成功的考證是以實例證明了古音系統的存在。他的中古音體系與高本漢的中古音體系產生了重大的差異,並由此引發了二人有關此問題的長期爭論。

第二年進法蘭西學院,繼承其師沙畹任法蘭西學院中國語言和文學講座之主講人。1921年1月24日,馬伯樂正式在法蘭西學院開始授課,第一堂課講的就是他的老師沙畹的研究成果。在定居法國後,他開始撰寫一部中國古代史,1927年他出版了1卷《古代中國》(1955年再版,附補編和漢文方塊字。)這本書以公元前三世紀為下限,此後,他的許多著作基本上都是以此書為中心撰寫的,或補充此書,或是為寫本書的續集積累材料。從中國漢代開始,文獻資料的數量要比遠古可觀得多,馬伯樂必須對這些資料作出考證,運用其中的經濟資料,這就導致他著手從事對中國經濟史的全面調查,當時中國經濟史還很少有人問津。馬伯樂後期的許多課程和著作大都出自這一領域。

1928-1929年,馬伯樂離開法國前往日本,到東京的 “法,日之家”工作,並於1929年秋季途經中國北方和朝鮮回國。他在日本期間,受到了日本歷史學家黑板勝美和漢學家內藤虎次郎、狩野直喜的歡迎,將他們收藏的一些考古和藝術資料展示給馬伯樂,這對他日後的漢學研究有一定的影響。馬伯樂在日本舉行了多次講座,其中一部分發表在日文期刊上,一部分收入其《遺著集》。

1936年2月1日,馬伯樂被騁為碑銘與美文學院院士,1942年12月23日當選為該院副院長,1943年底當選為院長。1944年,馬伯樂任法蘭西學院文學部會長。由於他的兒子讓·馬斯佩羅參加反法西斯組織,馬伯樂夫婦被捕入獄,他後來被押送到德國布痕瓦爾德集中營,受到了非人的虐待,1945年3月17日在集中營病逝,此時距美軍解放該集中營不到一個月。

漢學研究

馬伯樂著作

馬伯樂著作馬伯樂除了主要研究中國古代歷史以外,還對中國的道教進行了研究,並依據在道教研究中獲得的新資料,對中國的佛教起源再作探討。馬伯樂稱道教是 “世界上最奇妙的宗教之一”。他在《老子和莊子以及聖人的生的神秘體驗》一文中,認為道家 “致力於創造一個對世界的科學化的表象”,指出 “道家和道教並不如一般人們所說的那么不同,他們彼此來自同一種極古老的宗教的根源”。馬伯樂將六朝的道教視作道教發展歷史上的焦點,並把六朝和六朝以前的道教稱為 “古道教”。認為唐代以後直到現代的道教處在一個漫長的衰退過程中。其理由是,道士緊縮在道觀之中,逐漸喪失了對民眾的影響力,另外是民間的道士變成了單純的科儀崇拜。馬伯樂將唐代以後的道教,即吸收了各種方術、儀式成分的道教,稱為 “民眾道教”或者 “近代民間宗教”,並以此與古道教相區別。馬伯樂對於古道教的研究,是從文獻學入手的。馬伯樂認為古道教是一個以《大洞真經》為傳統的道教集團,與另一個以《靈寶經》為傳統的集團相對立。古道教是 “引導信仰者以追求長生和不死為目標的尋求個人解脫的宗教”,而為了長生,古道教就包含著一整套的養形和養性的道術,並且要信仰者積善行德,從有意識的集中精神到無意識地與道冥合為一。這樣就達到了入道的高度神秘主義的境界。正因為如此,馬伯樂認為,老莊的道家思想與道教是沒有區別的。儘管老莊與六朝道教時隔久遠,但是,在理論上和實踐上,它們有著連續性。馬伯樂的另一名弟子康德謨在單行本《道教和中國宗教》一書的序言中說, “馬伯樂的最大的功績就是對於道教,這樣一種難於理解的宗教,給予了理解,提出了問題,並且向著這個方向開拓了道路”。日本京都大學已故著名學者川勝義雄將馬伯樂的法文原著翻譯成了日文,並且曾經評價馬伯樂 “是通曉歐亞,唯一獨立探索道教的歷史及其道術的內部體系的人”。這些評價應該說都是並不過分的。馬伯樂的道教研究觀點為後來的法國研究家們所繼承,至今仍保持著強大的影響力。

馬伯樂著作

馬伯樂著作馬伯樂關於道教的著作很多,1922年發表了第一篇有關道教的文章《關於道教的考察》,載於《法蘭西東方學協會通報》(Bulletin de l’Association francaise des Amis de l’Oriental)1922年第三期。不過最著名的仍然是1937年的講演《道教的神仙──就其如何與神交感而言》,1940年的講演《中國六朝時期的人的宗教信仰和道教》以及1937年在《亞洲雜誌》(Journal Asiatique)發表的《古代道教中的養生法》等。馬伯樂的遺稿,後來經由他的弟子和同事戴密微(Demieville,1894─1979)整理,以《關於中國宗教和歷史的遺稿》(三卷本)為名出版,其中第二卷以《道教》為題,收集整理了馬伯樂生前的演講稿以及在戰爭期間寫作的一些未曾發表的手稿。戴密微在此書的序中稱, “本卷收有關於公元初數世紀的道教的未刊稿三篇。這個時期差不多就是道教後來的基本構成形式形成的決定性時期。馬伯樂是第一個企圖對這一時期的道教歷史和道教文獻作學術探討的人,幾乎至今仍然是唯一通曉這門學問的人”。1971年,第二卷又以《道教和中國宗教》為名單獨重新出版。《不列顛百科全書》稱該書為 “關於道教的最優秀的先驅者的著作”、 “西方權威著作”。

他還有大量沒有公開發表過的文章,自1939年第二次世界大戰爆發以後,沒有再發表文章。1944年9月馬伯樂被德國蓋世太保以 “恐怖活動嫌疑”的罪名關進集中營,從此再沒有回來。所幸的是隨著他的遺著於1950年陸續面世,喚起了越來越多的學者對道教的注意。他的遺稿由戴密微整理出版,取名為《中國宗教·歷史雜考))(Mé1anges posthumes sur les religions et d’histoire de la Chine,1950年),1971年由康德謨教授重新整理出版,書名為《道教與中國宗教》(Le Taoisme et les religions chinoises),1981年由基爾曼(Frank A Kierman)譯成英文在美國出版。

學術成果

馬伯樂著作

馬伯樂著作《古代漢族人的社會和宗教與現代傣族人的社會和宗教》 該書於1929年出版。

《處於唐朝保護下的被保護國安南》該書於1910年出版。

《有關安南語的歷史語音學研究論文集》,在這部論文集中馬伯樂奠定了對於亞洲各種語言進行比較研究的基礎,從而為後來瑞典漢學家高本漢著手研究中國音韻學演變情況開闢了道路。

《古代漢語中使用前綴和派生的情況》,1930年發表在這本書中他著力深入透徹地探索了有關漢語的結構的各種課題,這樣便為下一階段的工作做好了準備。

《漢語》(法文標題為La langue chinoise)馬伯樂又在1934年寫成一部認真進行語言結構分析的著作。

《古代中國》(法文標題為La Chine antique),初版在1921年出版;1927年出版有再版版本。

《中國學》(法文標題為La Sinologie)1922年發表,是法國巴黎亞洲學會(Société Asiatique)作為 “紀念學會成立一百周年的書籍”出版的。

《唐代的長安方言》(法文標題為Le dialecte de Tch'ang-ngan sous les T'ang),該書於1920年出版。

《漢代時期中國人的天文學儀器》,此書於1932年由比利時高等漢學研究所作為《中國與佛教各類雜編》第6卷在布魯塞爾出版。1939年又出版有單行本。

《漢語》(法文標題為La Langue chinoise),收錄在《巴黎大學語言學研究所學術會議論文彙編等資料》。

《斯坦因爵士第三次中亞探險隊的中文文獻》該書於馬伯樂逝世後在1953年於倫敦出版。

《有關中國宗教和歷史的遺著雜編》1950年在巴黎出版。

《古代中國的歷史和制度:自公元12世紀以來的情況》馬伯樂和白樂日合著。這是在先後去世後,由戴密微將法文書稿原文加以訂正之後,由法國大學出版社於1967年在巴黎出版的。

《道教和中國的宗教》一書中,於1971年發表。

學術評價

馬伯樂在中國宗教研究方面的重大業績,在於他闡明了在中國流行的3種主要宗教(包括儒教在內)彼此之間的關係,他指出了3種宗教各自用來滿足不同的需要,它們進行無情的鬥爭又同時共存,這種情況構成了一種十分重要的歷史因素。他孜孜不倦地剖析了古代道教的機制,指出道教藉以建立起來的氣功實踐。他論證了在公元紀元初期道教對於佛教傳入中國這件事情上所產生的作用。