概述

祖國傳統養生文化有著數千年的歷史,在發展過程中融合了自然科學、人文科學和社會科學諸多的因素,集中華民族數千年養生文化於一身,以獨特的理論體系為基礎,以豐富的臨床經驗為特點,在世界傳統養生文化中舉世無雙,為中華民族的繁衍昌盛和保健事業做出了巨大的貢獻。

養生文化

養生文化特徵

養生一詞,原出《管子》,乃保養生命以達長壽之意。在漫長的人類發展歷史中,健康與長壽一直是人們嚮往和追求的美好願望,因而養生文化不斷豐富和發展,遍布世界。相對於世界其他地區的養生文化而言,中國的養生理論與實踐由於有著古代哲學和中醫基本理論為底蘊,所以顯得尤為博大精深。它匯集了我國歷代勞動人民防病健身的眾多方法,揉合了儒、道、佛及諸子百家的思想精華,堪稱一棵充滿勃勃生機和濃厚東方神秘色彩的智慧樹。探索中國養生文化這棵古老而神秘的東方智慧之樹,不但有利於弘揚傳統文化,而且符合當今世界科學發展趨勢。

在漫長的歷史發展過程中,中國古代勞動人民經過一代又一代的不懈努力,終於以自己的聰明睿智創造出了一系列與疾病和衰老抗衡的獨特理論方法,逐漸使養生成了一種極具華夏民族特色的文化現象。

文化研究的最重大意義就在於探求各種文化現象的內在目的和特徵。就感應的中國養生文化而言,儘管它的研究對象是人體的健康與長壽,但健康和長壽在人類社會中從來就不單單是人體本身的問題,而是與人們所處的社會生活及其自然環境有著一種千絲萬縷的聯繫。這就提醒我們,研究和探求中國養生文化的基本特徵決不能僅僅囿於人體生物模式之中,而必須結合社會、經濟、政治、哲學,乃至藝術的諸多層面加以綜合考察。

中國養生學是自然科學和社會科學交叉的產物,其理論體系本身具有這種學科所具有的雙重特徵。具體來說,中國養生文化的社會科學性質主要體現在其理論體系與中國古代哲學存在著一種千絲萬縷的關係,中國養生文化的自然科學性質則主要體現在它的傳統醫學發生一種血肉相聯的關係。

作為一種煥發著勃勃生機的文化現象,傳統養生學在數千年漫長的歷史進程中,不但形成了自己獨特的理論體系,而且也積累了一整套實用、同時又充滿我國古代勞動人民聰明睿智的實踐方法。

養生文化

養生文化文化淵源

除了《黃帝內經》之外,與老莊哲學有著理論淵源關係的道教養生家,更是直接從“道法自然”的觀點出發,豐富和發展了順應自然的養生理論與方法。道教養生家大多認為人體只有能夠仿效天地運動的形式和時機來進行養生活動,就可以長生久視。元代著名道教理論家俞琰就說過:“人受沖和之氣,生於天地間,與天地初無二體。若能悟天地之妙,此心沖虛湛寂,自然一氣周流於上下,開則氣出,闔則氣入;氣出則如地氣之上升,氣入則如天氣之下降,自可與天地同其長久。”(《周易參同契發揮》上卷)作為上述理論的具體實踐,道教養生氣功十分注重選擇煉功時機與天地自然同步。

“天道自然”作為中國古代一條影響極廣的哲理,它就盤根錯節於中國傳統文化的沃土之中,不但與養生理論和實踐有著滲透交叉關係,而且藝術審美領域也同樣為其根須所及。 “天道自然”作為一個哲學範疇而涉足藝術審美領域,是大概最早出現在《莊子》中。作者在該書的《達生》篇中講述了一個名為“梓慶削木為鐻”的寓言。說的是一位名叫“慶”的木工製作了一副雕刻有鳥獸等圖案、用來懸掛鐘鼓的木架子,工藝十分精美,眾人見了非常驚異,認為簡直是鬼斧神工之作。當魯國的國君詢問梓慶憑藉什麼製造出如此精緻的工藝品時,梓慶回答說,這是“以天合天”所致。它所崇尚的同樣是一種“原天地之美而達萬物之理”(《知此游》)的順應自然的審美原則。莊子之後,不少中國文學藝術不僅在理論上繼承了順應自然的審美原則,而且把它具體貫徹到了藝術創作的過程之中,從而形成了一種“天趣自然之妙”的獨特藝術風格。

中國傳統藝術中崇尚自然為極則的風格,雖然是莊子“以天合天”藝術觀的直接繼承和發展,但其理論源頭則應該追溯到老子的“道法自然”這一哲理上。也就是說,藝術上的崇尚自然與養生領域中的順應自然有著相同的理論淵源,而理論淵源的相同,勢必造成整體特徵的相似。、

在中國傳統文化中,養生從來就不局限於研究機體本身的運動變化和發展規律,而總是與道德品性修養,以及治國安邦之道有機地結合在一起。《呂氏春秋·先己》篇中提到:“昔者先聖王,成其身而天下成,治其身而天下治。”這種觀點實際上是揉合了儒家“修身、齊家、治國、平天下”的思想和道家修身養性的理論在內,因而具有極為豐厚的文化內涵。 在儒家的養生理論中,孔子首先提出了“仁者壽”(《論語·雍也》)的觀點,後來又十分肯定地提出:“大德必其得壽(《禮記·中庸》),認為只有道德高尚的人才可能長壽。 《黃帝內經》作者接受了孔孟的上述養生觀點,認為那些能“盡終其天年,度百歲乃去”的長壽者,大多因為他們能夠“嗜欲不能勞其目,淫邪不能惑其心”,即所謂“德全而不危”。其後中國的養生家基本上依循這一思路,強調養生必須與道德修養相協調。漢代華佗的弟子吳普就說過:“善攝生者,要當先除六害,然後可得保性命延駐百年。一者薄名利,二者禁聲色,三者廉貨物,四者損滋味,五者除佞妄,六者去妒嫉”。

養生文化

養生文化事實上,良好的道德情操,確實是心理健康的重要標誌,而心理健康則是去病延年的必要前提。漢代哲學家兼養生家董仲舒在分析孔子關於“仁者壽”的原因時曾精闢地指出:“仁人之所以多壽者,外無貪而內清淨,心和平而不失中正,則天地之美以養其身。”(《春秋繁露》)

必須明確的是,在古代儒家的學說中,“養性”的目的與其說是為了養生,倒不如說是為了治國平天下。作為儒家“亞聖”的孟子早就提出過“修其身而天下平”的口號,而修身的方法則在於“存心養性”。 在修身養性問題上,《中庸》作者曾寓意深長地提出了一個“誠”的方法:“唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。”所謂“誠”,在這裡實際上是指人的自我修養,即指“養生”,又指“養性”,其基本含義是精神專一和恭敬無欺,前者偏重養生,後者偏重養性。倘若精神馳亂,意識不能專一,勢必造成氣散身亡,這就是明代大醫學家張介賓所說的:“今之人,但知禁慾即為養生,殊不知心有妄動,氣隨心散;氣散不聚,精逐氣亡。”(《類經》卷一)

倘若說,儒家學說只是通過“養性”為中介,間接地把“養生”與“”治國統一在一起的話,那么道家學說則無須任何形式的中介物,便直接把二者有機地結合到 自己的理論框架之中。 首先,在道家學說中,養生被視為治國的基礎。老子就說過:“貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可托天下。”(《老子》十三章)莊子對此更進一層,明確提出了“身之不能治,而何暇治天下乎”(《莊子·天地》)的責難。 其次,道家養生的方法,往往可以直接用作治國之道。“清靜”的養生之道,在道家看來就非常適宜於治國。老子就曾經反覆強調說:“我好靜而民自正”、“清靜為天下正”,主張只有“清靜”才是治國的最好方法;認為政治上的紛擾躁動乃是治國的大忌。 儘管儒,道兩家在養生問題上都有趨向與養性、治國相統一的特點,但作為性質迥異的兩種學說,它們各自在這一問題上的出發點則是完全不同的:在儒家那裡,治國是居首位的,養生只是治國的派生物;養生在道家學說中占有至關重要的位置,治國反而是微不足道的、次要的。

如果說,在儒家學說中,“養生”與“治國”是通過“養性”這樣一種中介物間接聯繫在一起的話,那么在以“人的生命價值”為首務的道家學說中,“養生”又是如何與“治國”發生聯繫的呢?我們覺得應該是作為道家思想核心的“道”在這中間起了紐帶作用。 因為“道”是自然、社會、人類的本原,所以無論是人或社會都要“依道而行”,都應該回歸到“道”所顯示出的那種虛無空廓、默默無言、清靜恬和的最高境界,如此才能保持永恆。 五、因地制宜,性命雙修 中國養生文化能夠正視養生的客觀因素 所謂客觀因素,實際上包括人的先天遺傳,所處的自然環境和社會環境等方面,祖國養生學認為上述條件與人的健康長短有著直接的關係。 大致在秦漢時期,祖國養生理論就認識到了自然環境與健康長壽之間存在著密切的聯繫,如《呂氏春秋》中就已經論述了水質與健康的關係:“輕水所多禿與癭人,重水所多尰與躄人,甘水所多好與美人,辛水所多疽與痤人,苦水所多尪與傴人。”(《盡數》)《黃帝內經》則明確地提出了地理環境與長壽密切相關,認為優美的環境、適宜的水土有利於健康長壽。東漢王充在《論衡》中也明確提出了人的壽夭取決於稟受父母先天之氣的強弱,他說:“夫稟氣渥則體強,體強則命長;氣薄則其體弱,體弱則命短。”可見,在漢末的養生理論中,已經清楚地認識到了健康長壽與和先天遺傳有著密切的關係。中國後世的歷代養生家對此也多有論述。明代張景岳提出:“先天強厚者多壽,先天薄弱者多夭。”(《景岳全書·傳忠錄·先天后天論》)

由於每個人都生活在特定的社會之中,所以影響人們健康長壽的因素除了先天遺傳和自然環境之外,社會環境也同樣起著至關重要的作用。《黃帝內經》早就注意到了社會生活對人的身心分行存在重大影響,該書的《素問·疏五過論》稱:“診有三常,必問貴賤,封君敗傷,及欲侯王,故貴脫勢,雖不中邪,精神內傷,身必敗亡。始富後貧,雖不傷邪,皮焦筋屈,痿躄為攣。”這就強調了社會地位的變更勢必影響人的情志活動,從而形成致病之源。 應當看到,中國養生學作為一門極具生命活力的古老科學,注重客觀因素在健康長壽中的作用並不是它的最大特點。事實上,中國養生學所關注的重點完全是如何在已然的客觀條件中去努力發揮人的主觀能動作用,以便達到卻病延年的養生目的。明代張景岳則一方面承認人的先天遺傳與壽夭關係密切,另一方面卻更為注重人的主觀能動作用,他說:“後天之弱者常知慎,慎則人能勝天矣”。

氣功調攝正是這樣一種改變人體素質的行之有效的手段。氣功的定義儘管五花八門,但總體上說,它不外乎是一種通過充分調動練功者的主觀能動性,以綜合性地進行意識、呼吸、按摩和肢體運動等訓練方式來調整、加強人體功能的自我鍛鍊方法。這種鍛鍊方法的根本作用就在於增強人體“元氣”。《黃帝內經》所說的“恬淡虛無,真氣從之;精神內守,病安從來?”正強調了氣功鍛鍊有助於培養人體真元之氣的觀點。

我國古代養生家大多十分重視自然環境的選擇和改造。清代養生家曹慈山也“辟園林於城中,池館相望,有白皮古松數十株,風濤傾耳,如置身岩壑……至九十餘乃終。”他在所著的《老老恆言》一書中還大力提倡:“院中植花木數十本,不求名種異卉,四時不絕更佳”;“階前大缸貯水,養金魚數尾”;“拂舉滌硯……插瓶花,上簾鉤”,十分重視在自然環境中創造有益於身心健康的“小氣候”。

從養生文化的特點來看,人的主觀能動性則是以另一種方式表現出來的,這就是強調個體必須通過“養性立德”來主動增強適應社會環境的能力,以便達到健康長壽的養生目的。至於如何“養性立德”,《黃帝內經》提出應該力求做到“恬淡虛無”,具體要求是“美其食,任其服、樂其俗,高不下相慕”。 中國養生文化中這種主張通過“養性立德”來增強社會環境適應能力的做法,從社會歷史發展的角度來看,似乎失之消極被動,但從養生延年的觀點來看,它無疑也是人的主觀能動性的另一種表現形式。 作為中國傳統養生文化的重要特點之一,客觀因素與主觀努力並重這一特點的存在同樣不是孤立靜止的,它的產生本身就是儒、道兩種學說相互融合的結果。我們知道,早期儒家學說所關注的重要問題便是協調人際關係,在社會政治領域提倡積極進取,主張“知其不可而為之”。道家學說在承認自然規律客觀實在性的同時,還認為“天道”就是“無為”。人這個論題出發,道家必然要求“人道”也同“天道”那樣,應該無所作為,做到“知其不可奈何而安之若命”。

戰國末期,著名唯物主義思想家荀子出現後,才首次融合了儒、道兩家學說的長處,提出了“制天命而用之”的嶄新哲學理論。荀子說:“不為而成,不求而得,夫是謂之天職。如是者,雖深,其人不加虛焉;雖大,不加能焉;雖精,不加察焉。夫是之謂不與天爭職。”在此基礎上,荀子進一步提出了“聖人清其天君,正其天宮,備其天養,順其天政,養其天情,以全其天功。如是,則知其所為,知其所不為矣,則天地官而萬物役矣。其行曲治、其養曲適、其生不傷,夫是之謂之天”(《天論》)的觀點。中國養生文化中關於客觀因素與主觀努力並重的特點,正是在這樣一種哲學理論的指導下逐漸形成的。例如《素問,寶命全形論》說:“人能應四時者,天地為之父母。知萬物者,謂之天子。”

中醫養生觀

養生和生活的關係決定了養生觀點的多面性。那么,什麼是養生?為什麼要養生?如何養生?讓我們從養生文化高峰論壇上各位專家的精彩發言中,領略養生文化的悠久歷史和豐富內涵,以及無限極健康理念深厚的文化淵源。

中醫養生主要有預防觀、整體觀、平衡觀、辯證觀。

1,未病先防、未老先養的預防觀

《黃帝內經》中提出“不治已病治未病”的觀點。喻示人們從生命開始就要注意養生,在健康或亞健康狀態下,預先採取養生保健措施,才能保健防衰和防病於未然。這種居安思危、防微杜漸的哲學思想是中國文化的精華。

2,天人相應、形神兼具的整體觀

中醫養生理論,特彆強調人和自然環境、社會環境的協調,講究體內氣化升降,以及心理與生理的協調一致。人既是自然界的人,又是社會的人。影響健康和疾病的因素,既有生物因素,又有社會和心理的因素,這是自古以來人們已經感覺到的客觀事實。

3,調整陰陽、補偏救弊的平衡觀

在人體正常生理狀態下,保持陰陽相對平衡。如果出現一方偏衰,或一方偏亢,就會使人體正常的生理功能紊亂,出現病理狀態。人體養生離不開協調平衡陰陽的宗旨。

4,動靜有常、和諧適度的辯證觀

生命在於運動,因為運動是生命存在的特徵,人體的每一個細胞無時無刻不在運動著,只有保持經常運動,才能增進健康,預防疾病,以求延年益壽。

養生就是“治未病”,是通過養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒溫等各種方法去實現的,是一種綜合性的強身益壽活動。

中醫學在長期的發展過程中形成了較為完善的預防學思想和有效的防治原則。早在《黃帝內經》中就提出了“上工治未病”的理念。“治未病”是中醫藥奉獻給人類最先進、最超前的思維。“治未病”的實質是“人人享有健康”。發揮中醫學特色和優勢,以“治未病”為核心,有效地提高人類的健康水平,促進和諧社會的建設。

養生文化和養生學與社會醫學、心理醫學、預防醫學、行為科學,甚至是天文地理等等都有很大的關係。“上知天文,下知地理,中知人事,可以長久”。

能否健康長壽,不僅在於是否懂得養生之道,而更為重要的是能否把養生之道貫徹套用到日常生活中去。

養生要注重五個方面的平衡。分別是人與自然的平衡、人與社會的平衡、人體陰陽的平衡、人體臟腑的平衡、氣血經絡的平衡。而在這其中,對於當今社會,人們尤其要注意人與社會的平衡。健康的生活習慣和心態是最為重要的。常觀天下之人,凡溫和者壽,質之慈良者壽,量之寬宏者壽,言之間默者壽。蓋四者,仁之端也,故曰“仁者壽”。總結起來,就是溫和、善良、寬宏、幽默。

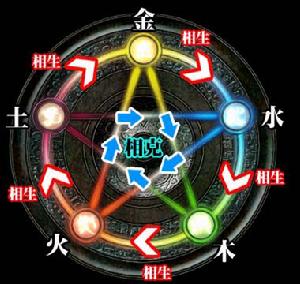

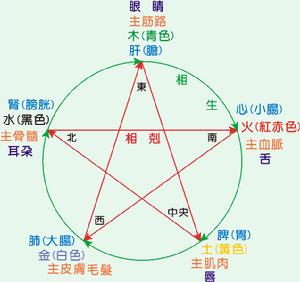

陰陽五行與養生

祖國傳統醫學的五行所謂‘木火土金水’,是構成世界最基本的物質,它所相對應的則是自然界中的‘春夏中秋冬’,而對於人體來說則是‘肝心脾肺腎’,我們應採取的相應的措施清、調、補,以維持人體、生態、自然的平衡。

當今社會環境污染嚴重,人食五穀雜糧難免吸收一些有害物質,而使身體受到侵害,因此首先傷害到的是脾胃,脾胃為後天之本,氣血生化之源,主持機體的消化吸收功能。而先天之元氣(腎氣)充足與否要看脾胃功能有無傷害,人體所需的能量是靠脾胃吸收、運化、輸送到全身,然後調心肝肺之氣血,補充腎之元氣,預防病害侵入。

通過五臟六腑與形體諸竅的聯繫,與精神活動的關係,來溝通 體內外環境之間的聯繫,維持其相對的平衡協調,五行以生克來調節體內臟器而達平衡,就五行而論可說明人與自然的關係,木火土金水與人體五臟肝心脾肺腎;六腑膽小腸胃大腸膀胱(三焦);五官目舌口鼻耳;五季春夏長夏(中)秋冬;五氣風暑濕燥寒;五味酸苦甘辛鹹;五方東南中西北;五志怒喜思悲恐;五液淚汗涎涕唾等等。這些人與自然的現象為我們養生保健提供了明確的方向。

人體是一個統一的整體,萬事萬物都離不開陰陽,有“孤陰不長,獨陽不生”的道理之說,世界是物質的整體,世界本身是陰陽對立統一的結果。陰和陽代表著相互對立又相互聯繫的物質屬性,人與自然都與五行----金木水火土不可分隔,木曰曲直升發、條達通暢而為陽,水曰潤下而為陰,火曰炎上而為陽等等,而陽中有陰,陰中有陽,如水潤下為陰而水面為陽水底為陰,這說明陰陽五行對立統一的整體觀念思想,人與自然都與陰陽五行相生相剋而孳生、衰亡。猶如人體的五臟---肝、心、脾、肺、腎,在陰陽平衡的狀態下,相互資生、相互助長身強體壯延年益壽,而任何一個臟器受到影響都會累及其他的臟器,與五臟相表里的六腑----膽、大腸、胃、小腸、膀胱、三焦,也同樣受累。

在了解五行與自然界的關係後,可分析可能發生的疾病,因而推演出方位、季節、邪氣、臟腑及口味的變化,五官九竅的感應及神經的反射,無處不在提醒著你的身體改變的預兆,由此可做到未卜先知,防患未然,預防保健,強體健身、清除體內毒素、調節體內機能、補充均衡營養,延年益壽。這即是祖國傳統養生文化獨到之處。

健康與養生

人與其他生物一樣,都離不開生、長、壯、老、死的自然規律,但人為的力量可以促進生長發育,增強體質、延緩衰老,以至避免夭亡,其關鍵就在於積極的預防和及時的治療,早在春秋戰國時期《黃帝內經》中曾提到:“聖人不治已病,治未病;不治已亂,治未亂......”也就是說沒病的時候要預防疾病的發生,若已經得病則應儘早治療 ,阻斷疾病的發展,善於養生的人,常先處理沒有發病時的隱患,驅除潛伏於體內外的種種危險因素。

祖國醫學以整體觀念強調人與自然的協調統一、全身各系統組織的協調統一,以陰陽五行“天人相應”的理論為主導思想,認為人體“正氣存內,邪不可乾”、“邪之所湊,其氣必虛”,強調“不治已病治未病”“未病先防,有病防變“的原則,因人、因時、因地制宜,通過,由表及里、由此及彼的分析判斷,來探索生命的奧秘。

健康就是長壽的基礎,而健康是指體內沒有對身體有害的物質與毒素存在。目前人們把人群分為三類,一類是健康者占有5%,一類是患者占有15%,而約80%的人群是亞健康人群,這種亞健康狀態的人群就是沒有發病前時常體內有所隱患,卻無大礙的危險狀態,在這個時期人們需要的是清、調、補,清理脾胃腸道;調節氣血陰陽;補充營養不足;從而達到預防保健的目的。

人體是一個有機的整體,陰陽平衡的失調會影響臟腑功能紊亂,如果有一個臟器受損,其他的臟器都會受到影響,從而導致人體平衡的失調,因此要提早清理體內不利因素,調節平衡、補充營養,正所謂:“正氣存內,邪不可乾”,正氣是指人體正常的功能活動和抗病能力,而邪氣是指各種致病因素,當病邪作用於人體,正氣奮力抗邪,引起邪正相爭,破壞了人體的陰陽平衡或使臟腑功能失常,氣血運行紊亂,而產生一系列的病理變化,若正氣強盛,邪氣消退,則疾病趨於好轉、痊癒。若正氣虛弱,邪氣強盛,則疾病日趨嚴重,甚至惡化、衰亡。

由此可見人們在平時的養生保健是何等的重要,往往致病因素已在體內潛伏而未發病的狀態下,很容易忽視,認為自己處在健康狀態,誰知身體猶如大壩“千里之堤,潰於蟻穴”,只有把潛伏病灶祛除,才不至於身體受損,而人們往往是得到疾病的信息後才開始補救,但“冰凍三尺非一日之寒”,若想體質猶如冰塊般堅實,必須平時注重保養、保健,而在遇到流行病災時,就可輕鬆避過了,那么在平時應該如何保健養生呢?首先要明白人生活在自然界中,是要靠陰陽五行的作用來調節人與自然的平衡,要因人、因時、因地制宜,在不同的時節、地域、時間的狀態下要有不同方法進行調補,方能達到“天人相應”。