癌細胞

癌細胞 鱗狀細胞癌(簡稱鱗癌)系起源於表皮或附屬檔案如皮脂腺導管、毛囊、汗腺管等的角朊細胞多見於老年男性好發於頭皮、面部頸和手背等暴露部位。中國皮膚癌中以鱗癌多見多發生在暴露部位75%發生在頭頸部與基底細胞癌的比例為5∶1~10∶1國外與此相反,基底細胞癌占皮膚癌的50%~65%。

病因

自從1775年Percival pott首次報導掃煙囪工人因接觸煤煙發生陰囊鱗癌以來,鱗癌的發病機制為人們所注意其中環境因素中的陽光、濕度、煙霧和氣候,種族因素的遺傳、膚色等被視為與鱗癌的發生有密切關係。

1.陽光中的紫外線 1948年Blum證明致癌射線是太陽光譜中波長為290~320mm的部分。

2.化學因素 某些化學物質如砷瀝青等可致皮膚鱗癌與瀝青接觸的工人皮膚鱗癌的發病數比一般工人高出12倍左右

3.種族因素 有色人種的發病數比白種人高國內孫紹謙等1956年報導191例皮膚癌,其中鱗癌占78.5%,而德國Bosenberg 1953年報導133例皮膚癌中鱗癌僅占15%

4.癌前期皮膚病 癌前期皮炎X線和鐳射線性皮炎、光化性角化病砷劑性角化病等均易致鱗癌。

5.瘢痕 各種創傷性瘢痕,尤其燒傷性瘢痕更易發生鱗癌

發病機制

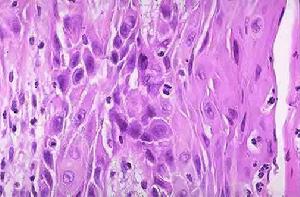

鱗癌一般分化較好高分化的鱗癌約占75%,癌細胞呈乳頭狀,巢狀、條索狀或腺樣結構可浸潤至真皮層或皮下組織,按癌細胞分化程度分4級:

1.Ⅰ級 分化成熟的鱗癌,具有細胞間橋和癌珠。癌珠為鱗癌特徵性結構是由同心性排列的角癌細胞組成。

2.Ⅱ級 以棘細胞為主要成分,並具有明顯的異形性,包括癌細胞體增大,核大小不等,染色深淺不一,核分裂多見,癌珠少且其中央有角化不全。

3.Ⅲ級 細胞分化差皮表層大部分細胞排列紊亂細胞體積增大,核大異形明顯核分裂多見,無癌珠,但有個別細胞呈角化不良病變在表皮內呈輻射狀擴展浸潤真皮較晚。

4.Ⅳ級 為未分化型無棘細胞無細胞間橋和癌珠,癌細小呈梭形,核細長染色深,並有壞死和假腺樣結構,少數呈鱗狀細胞和角化細胞,可作為診斷依據。

臨床表現

臨床表現

臨床表現原發性鱗癌少見,早期為一小的丘疹,結節狀或呈疣狀突起,淡紅色,表面粗糙生長迅速易破潰並向周圍浸潤,多見於頭頂部。繼發性鱗癌多見常在原有頭皮的慢性潰瘍瘢痕等損害基礎上癌變所致。按臨床形態通常有兩型:

1.菜花型 初為浸潤型小斑塊、小結節或潰瘍,之後呈乳頭狀至菜花樣隆起淡紅色,基底較寬質硬,表面可見毛細血管擴張伴有鱗屑和結痂中心區常有釘刺樣角質若將其剝離則底部易出血,此型面部和四肢多見。

2.深在型 初為淡紅色堅硬結節表面光滑,逐漸增大,中央出現臍凹陷,周圍有新結節形成破潰後形成火山樣潰瘍邊緣隆起外翻,質硬潰瘍底面高低不平創面有污垢壞死組織和膿樣分泌物散發惡臭。病變發展較快並向深層浸潤可達顱骨可有早期區域性淋巴結轉移。亦有經血道轉移者但罕見。

根據國際TNM(tumor nodes metastasis)分類鱗癌可分為:

T:肉眼所見原發病灶

T1s:上皮內癌

T0:初發腫瘤

T1:腫瘤最大直徑為2cm以下

T2:腫瘤最大直徑為2cm以上,5cm以下(浸潤至真皮淺層)

T3:腫瘤最大直徑為5cm以上(浸潤至皮膚深層)

T4:腫瘤侵犯至其他組織(軟骨肌肉、骨骼)

N:肉眼所見淋巴結轉移

N0:未捫及淋巴結

N1:捫及同側所屬淋巴結

N2:捫及兩側淋巴結同側淋巴結固定

N3:捫及兩側淋巴結,對側淋巴結固定

M:有無遠處轉移

M0:無遠處轉移

M1:有遠處轉移

以上分類中T1~T4處於N0、M0者很少引起死亡反之,處於N1M1者預後不良。

併發症: 隨著腫瘤的發展可能並發軟骨、肌肉、骨骼等部位損害,並可轉移至淋巴結

診斷

本病多見於50歲以上病人病變部位常原有損傷性瘢痕或潰瘍。病變質地較硬呈結節或斑塊,邊緣隆起增長較快。

鑑別診斷: 鱗狀細胞癌應同良性慢性潰瘍和結核性潰瘍相鑑別,早期與基底細胞癌相似可以通過病理檢查確診。

治療

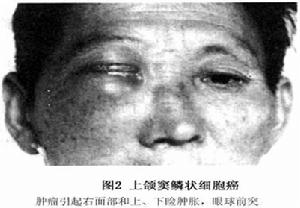

頭面部鱗狀細胞癌

頭面部鱗狀細胞癌根據病變大小病期以及病人年齡和全身性情況而定,選擇適當治療方法。

1.手術治療 頭皮鱗癌宜採用一次手術切除。切口應距腫瘤周圍邊1~2cm深度則應按腫瘤侵犯程度來確定原則是儘可能作廣泛根治未侵及顱骨者作頭皮全層切除已侵犯顱骨者應切除顱骨並擴大到正常顱骨1cm若已累及板障和內板,則切除範圍還應更大些。缺損顱骨範圍不大者一般不作修補。頭皮作松解轉移皮瓣縫合缺損較大者作植皮術有患側枕部耳後和頸部淋巴結轉移者亦應行清除術,術後應輔以放射治療

2.放射治療 凡不適宜手術或有手術禁忌者,可選用X線或鐳γ線治療。根據病灶大小深淺來決定劑量與療程,小於2cm的淺表病灶採用50kV接觸治療2~3周;小於5cm厚度不超過0.5cm者採用120~140kV中度X線治療2~3周;大於5cm厚度超過5cm以上者用160~180kV深度X線治療3~5周總劑量為45~60Gy。

3.雷射治療 適用於小而淺表病灶

4.藥物治療

(1)局部用藥:外用三氯醋酸、足葉草脂或氟尿嘧啶(5-Fu軟膏),療效較差易復發。以皮癌淨為主結合中草藥治療

(2)全身用藥:肌內或靜脈注射博來黴素(爭光黴素),1次/d15mg/次總劑量為600~900mg。

預後預防

預後:

及早發現並進行治療後預後良好。如發生淋巴結、血道轉移,預後不良

預防:

注意避免過度照射紫外線及頻繁接觸砷瀝青等化學物質