歷史

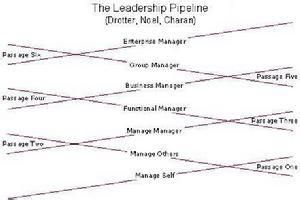

領導補給線概念起源於人力資源顧問、培訓師沃爾特·馬勒於1970年代在[[]通用電氣公司]]所做的研究工作。 馬勒界定了成功走上不同層級上的領導所需的各項變化。 結合工作價值的考慮,他認為最為重要的變化是: 在接手新工作時,你認為什麼是最重要的? 馬勒還開發出了一項十字路模型(Crossroads Model),他認為每一個組織內部都有其特定的領導力十字路口,對領導力的需求也各不相同。 史蒂芬·德羅特是馬勒的學生兼好友,他調整了十字路模型,並將其發展成為領導補給線模型。 後來,高級管理人員發展培訓顧問詹姆士·諾埃爾,以及頂級成功規劃顧問拉姆·查安教授亦對領導補給線模型的研究做出了貢獻。

階段

領導補給線模型

領導補給線模型管理者進入這一階段,則顯示出他不僅是富有技能的人,而且表現出他具有與人合作的能力。

時間配置的變化: 他們必須學會如何重新配置自己的時間,不僅要保證按時完成自己的工作,還要幫助他人高效作業。

工作技能的變化: 從親力親為的動手能力轉變成通過他人完成工作的能力。

工作價值的變化: 從獨立工作的價值向管理工作的價值轉變。

2. 從管理他人到管理管理者(From Managing Others to Managing Managers)。

時間配置的變化: 進入這一階段,管理者所有工作唯有管理, 無需再理會那些親力親為的個人化工作任務,他們一定要把自己從這些工作中解放出來。

工作技能的變化: 在這一階段,他們必須要駕馭好一些事情,包括為第一階段的管理位置挑選合適人選;將管理型、領導型的工作任務交給這些一線管理者,並進行管理績效衡量,提供適當的Coaching[教練]。

工作價值的變化: 學會領導一線管理人員盡職於管理性工作,而非技術性工作。

3. 從一般經理到職能經理(From Managing Managers to Functional Manager)。

時間配置的變化: 參與職能經理的業務會議,與其他職能經理合作共事。 為職能部門制定戰略,與競爭對手較量。 培育職能內部的可持續性的Competitive Advantage[競爭優勢]。

工作技能的變化: 培養新的溝通技能,並要能夠管理一些陌生領域。 學會思考其他職能部門的想法和需求。 學會與其他職能經理的合作共事,為業務需求做資源競爭。

工作價值的變化: 要視角寬廣,眼光長遠。

4. 從職能經理到業務經理(From Functional Manager to Business Manager)。

時間配置的變化: 在這一階段,管理者的主要時間要花在思考上, 不能夠再分分秒秒忙個不停,要學會把工作時間用於回顧、思考和分析問題。

工作技能的變化: 業務經理要為底線(Bottom Line)負責, 就具體工作活動而言,不能夠只考慮到它的可行性,而是要兼有短期和長期效益的考量。

工作價值的變化: 以分管業務的成功為其工作價值。

5. 從業務經理到集團經理(From Business Manager to Group Manager)。

時間配置的變化: 從時間專注於單一業務到把時間用於領導多項業務和多位業務經理上。

工作技能的變化: 能夠:

做戰略評估,配置和部署資金。

領導補給線模型

領導補給線模型發掘和培養業務經理。

制定並組織實施組合戰略。

評估業務是否具有克敵制勝的核心競爭力。

工作價值的變化: 從他人的成功業績中獲得滿足感。 視管理組合業務為價值。

6. 從集團經理到集團高管(From Group Manager to Enterprise Manager)。

時間配置的變化: 為企業發展設定方向,制定運營機制,並結合長期戰略,領導好企業日常的運營。 另一個細微的變化是從戰略思考向願景思考轉變,從經營思維向全球思維轉變。 走出經營管理的細枝末節,完全關注於全局問題上。 知人善任,組建高效團隊。

工作技能的變化: 前攝性地開展工作,能夠與各種各樣的企業外部人員處理好關係。

工作價值的變化: 學會中庸之道(Trade-offs)。 視管理集團、領導全局為價值。

步驟

商界領袖正面臨著一個快速增長的商業環境,其經營的成功與否,取決於它們能否發展一個能夠利用機遇的員工團隊。這需要員工團隊致力於實現企業目標,努力並能夠維持盈利性增長,最重要的是,具備達成企業目標的技能和知識。為此,企業必須考慮需要採取哪些措施,在各個層次上發展領導者,這些領導者不僅要能夠管理企業,還要具備發展人才的能力,以構建一個永續經營的企業。由外派人員管理的跨國公司還有另外一個挑戰,這就是對他們的管理團隊進行“本地化”,從所在國家內部發展未來的領導者。領導能力補給線的缺乏,是自90年代後期西方國家“人才戰”以來,討論最多的一個人力資源問題。尤其在中國,這個問題是從董事會到製造現場諸多討論中的主要議題。鑒於對勞動力需求的大量增長已經超過所能供應,領導能力補給線的缺乏現象,一點也不令人意外。

領導能力補給線的缺乏:迫切的問題

領導能力講座

領導能力講座由美世德爾塔諮詢公司(MercerDeltaConsulting)和經濟學人智庫(EconomistIntelligenceUnit)2006年對大型跨國公司223位高管的一次全球性調查發現,絕大多數企業管理人士認為,他們所在的企業,缺乏領導人才來應對正在危及其經營業績的全球性商業風險。

超過75%的受訪者表示,這些商業風險暴露出其所在企業缺乏領導能力補給線的弱點。

調查還發現,具備有效流程將領導能力發展與業務挑戰相匹配的企業,相比那些不具備此類流程的企業,其業績通常要更為強勁。

構建領導能力補給線的五個步驟。鑒於企業開始考慮其領導能力發展的需要,有五個基本步驟將有助於領導能力補給線的構建:

1、調整並明確定義企業的領導戰略:確定路線圖。

首先,企業應當界定並明確定義其領導戰略。這將取決於業務需求和企業未來的方向。使領導戰略與業務戰略相輔相成,這將有助於確保領導戰略符合業務發展戰略,並以未來為中心。

2、明確定義企業特有的成功領導特徵:確定需求。

關鍵的一步是了解並預測業務戰略所需的領導能力需求。

3、評估當前和未來需要的領導人才:確定現狀。

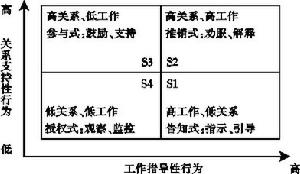

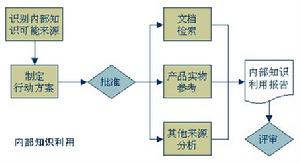

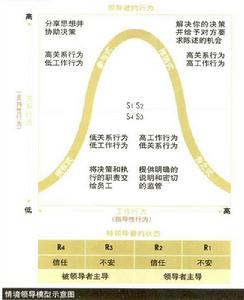

在職學習強調內部知識利用

在職學習強調內部知識利用以領導特徵為基礎,明確並展開多渠道的領導能力評估,是執行領導戰略的下一步。

4、構築並實施系統化的發展流程:確定如何彌補缺口。

調查顯示,要發展未來的領導者,最有效的方法是高度聚焦於“在職學習”的學習經驗組合。針對每一位未來的領導人制訂個人化的領導能力發展計畫,將成為一個學習路徑圖。美世人力資源諮詢公司最近對11家在華主要跨國公司的人才管理實務展開了調查。結果顯示,只有一半的企業為高潛力員工制訂個人發展計畫。此外,雖然這11家企業都進行了某種形式的領導能力評估,但其中只有6家將評估結果與發展規劃相掛鈎。隱含的意義是,必要技能的缺口沒有被積極的彌補,發展規劃也沒有連貫地運用———即便是對潛力最大的員工也是如此。

5、持續評估進展:創造連線性和擁有權。

經驗顯示,領導能力發展計畫在得到CEO和高管層全面支持的情況下最為成功。如果企業對彌補領導缺口非常認真,那么企業領導者必須共同擁有和推動增強“板凳深度”(benchstrength)的流程。確定衡量進展的關鍵指標,持續廣泛地就有效性進行溝通,將有助於讓領導能力發展列入業務議題中。建立企業的下一代領導者,首先要制訂並執行幾個基本要素:連貫並定義領導戰略;定義你特有的成功領導特徵;展開嚴格的評估,提供反饋;推出以行動為導向的發展流程,讓“在職”學習與其它以結果為導向的活動相搭配。在此過程中,問一問自己如何衡量成功,發展合適的指標和里程碑,積極評估結果,並經常與高管層進行討論。

優點

領導補給線模型

領導補給線模型動態模型。 有助於個人前途發展、職業規劃、Mentoring啟導、Coaching教練、培訓、經驗評估等。

有助於企業接班人規劃和領導力發展。 有助於辨識和防範領導補給線存在的潛在問題。

有助於改進選拔程式。

有助於更為客觀的選拔和提升決策。

幫助人力資源部門關注人才培養過渡階段的各種變化,而不是大而化之地依靠千篇一律的人才培訓和發展計畫。

提供了人與職錯配情況的診斷和修補工具。

有時間感。 補給線提供了界定過渡階段時間的系統性方法。

高效率。 很少甚至沒有時間浪費於僅僅是複製技能。

缺點

著眼於大型組織。 但是,還能夠套用於中等規模的企業,只要將集團領導層去掉,由業務經理擔負集團高管的職能。

執行這一模型,需要長期的、持續性的努力。

與套用其他任何模型一樣,要避免生搬硬套、機械複製。 通盤考慮,將組織和人員考慮得非常複雜。