電法勘探

正文

地殼(見地球)是由不同的岩石、礦體和各種地質構造所組成,它們具有不同的導電性、導磁性、介電性和電化學性質。根據這些性質及其空間分布規律和時間特性,人們可以推斷礦體或地質構造的賦存狀態(形狀、大小、位置、產狀和埋藏深度)和物性參數等,從而達到勘探的目的。電法勘探具有利用物性參數多,場源、裝置形式多,觀測內容或測量要素多及套用範圍廣等特點。電法勘探利用岩石、礦石的物理參數,主要有電阻率(ρ)、導磁率(μ)、極化特性(人工體極化率η和面極化係數λ、自然極化的電位躍變Δε)和介電常數(ε)。 示意圖

示意圖發展簡史 電法勘探是從19世紀初開始進行實驗研究的。1835年R.W.福克斯用自然電場法找到了第一個硫化礦床。19世紀末期提出了利用人工場源的電阻率法,20世紀初確立了四極等間距的溫納氏法和中間梯度法兩個分支方法。此後,隨著生產實踐的需要,又逐漸形成了多種分支方法。例如對稱四極法、聯合剖面法、偶極剖面法和電測深法等。1920年發現了激發極化效應的電化學過程,隨後經各國學者的深入研究,逐步形成了目前廣泛套用的激發極化法。電磁感應法是於1917年提出,並於1925年首次獲得找礦效果的。大地電磁測探法於20世紀50年代初提出,1957年前蘇聯首先研製出第一台用於大地電磁測探法的地磁儀,這種儀器現在已為世界各國普遍套用。中國的電法勘探工作始於20世紀30年代,1949年後得到迅速發展,並廣泛套用於地質問題的研究中。

方法 電法勘探的方法有多種。按場源性質分類,有人工場法(主動源法)、天然場法(被動源法);按地質目標分類,有金屬與非金屬礦電法、石油與天然氣電法、水文與工程電法、煤田電法;按觀測空間分類,有航空電法、地面電法、地下電法;按電磁場的時間特性分類,有直流電法(時間域電法)、交流電法(頻率域電法)、過渡過程法(脈衝瞬變場法);按產生異常電磁場的原因分類,有傳導類電法、感應類電法;按觀測內容分類,有純異常場法、總合場法。中國常用的電法勘探方法有電阻率法、充電法、激發極化法、自然電場法、大地電磁測深法和電磁感應法等。

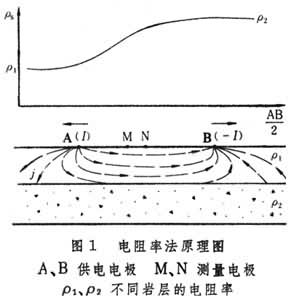

電阻率法 利用地殼中岩石、礦石間電阻率(ρ)差異,觀測和研究地面人工電流場(穩定的或準穩定的)分布規律的方法。此法一般用於尋找石油、煤田、地下水和金屬礦床等,以及研究與之有關的地質構造問題。電阻率法原理如圖1所示。由電源通過地面上一對金屬電極 A、B向地下輸入強度為I(用電流表測量)的直流電流,使地中建立穩定電流場。在地面上另外兩個金屬銅電極M、N之間觀測電位差ΔU,並按公式

電法勘探

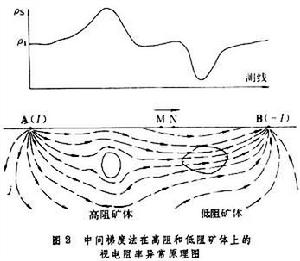

電法勘探②中間梯度法。該方法供電電極距AB很大,一般為數百米至數千米,其中部AB/3範圍,電場近似均勻,有利尋找對象異常的顯示。在一條測線上供電,可同時在1~3條測線上進行觀測,適於面積性測量工作。觀測過程中A、B不動,測量電極M、N在AB中間AB/3~AB/2範圍內逐點移動,測量每個點的ρS值。測量結果繪成剖面曲線圖和剖面平面圖。當A、B中間埋藏著高電阻率礦體時,ρS值高於背景值;如果有低電阻率礦體時,ρS值低於背景值(圖2)。中間梯度法在尋找陡立高阻礦體和平緩低阻礦體以及地質填圖時效果較好。

電法勘探

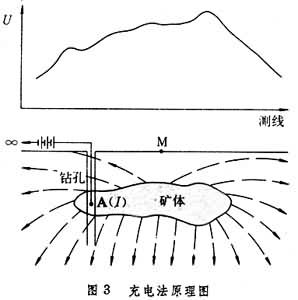

電法勘探充電法 該方法是金屬礦床詳查、勘探階段和解決水文、工程地質問題中常用的一種電法勘探方法。當野外發現良導性礦體(低阻礦體)的天然或人工露頭時,充電法可以確定該礦體的走向、範圍和空間產狀等。充電法的原理如圖3所示。將電源正極A與該良導體露頭連線,形成一個大的供電電極,B極置於很遠處(∞極)接地。在地面測區內測等位線,或沿測線逐點觀測電位U和兩測點間的電位梯度

。觀測結果可繪成電位等值線平面圖和U、

。觀測結果可繪成電位等值線平面圖和U、  剖面曲線圖。地面上等位線形狀和電位梯度異常分布與充電導體的大小和形有關。若充電導體接近等軸狀時, U等位線接近於圓形,圓心與導體中心在地表的投影點重合;若充電導體為有一定走向長度的脈狀體時,U等位線接近橢圓狀,其長軸方向或電位梯度

剖面曲線圖。地面上等位線形狀和電位梯度異常分布與充電導體的大小和形有關。若充電導體接近等軸狀時, U等位線接近於圓形,圓心與導體中心在地表的投影點重合;若充電導體為有一定走向長度的脈狀體時,U等位線接近橢圓狀,其長軸方向或電位梯度 零值點連線方向與礦體走向重合;若在地面、坑道或鑽井中發現兩個或兩個以上良導礦體(電阻率比圍岩低100倍)露頭時,充電法可以查明這些礦體露頭之間是否相連或如何相連,進而確定良導礦體的空間賦存形態和規模,為探礦工程提供依據。

零值點連線方向與礦體走向重合;若在地面、坑道或鑽井中發現兩個或兩個以上良導礦體(電阻率比圍岩低100倍)露頭時,充電法可以查明這些礦體露頭之間是否相連或如何相連,進而確定良導礦體的空間賦存形態和規模,為探礦工程提供依據。  電法勘探

電法勘探 電法勘探

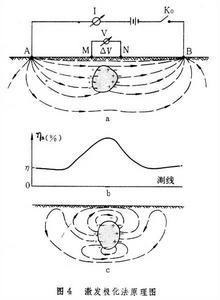

電法勘探直流激發極化法向地中供入直流電流。在供電過程中觀測M、N極間總場電位差(ΔU),斷電後觀測激電場的電位差Δ U2,並定義視極化率為

交流激發極化法又分為變頻法和復電阻率法兩種方法。變頻法通常用超低頻段(0.01~10赫)中兩種相差較大的固定頻率(低頻f1,高頻f2)分別供電,觀測兩種頻率f1、f2供電時測量電極M、N間電位差的幅值,分別獲得視電阻率ρS1(用頻率f1觀測所得)和ρS2(用頻率f2觀測所得),並由此算出視頻散率ρS或視頻率效應。計算公式為

激發極化法近年來又有新進展,利用供電電流和激發極化電流產生的磁場找礦和進行地質填圖,稱為磁電阻率法和磁激發極化法。

自然電場法 利用大地中自然電場作為場源,進行找礦和解決其他地質問題的方法。該法是人們套用最早的一種電法勘探方法。它毋須用人工方法向地下供電。至於自然電場產生的原因,目前尚有不同見解。地下潛水面(見潛水)切割電子導電礦體,潛水面上部發生氧化作用,下部發生還原作用,使礦體上、下兩端表面產生不均勻的雙電層,進而在礦體內外形成自然電流。通常在礦體上方的地表可觀測到負的自然電位異常,依此可實現找礦目的。另一觀點認為,礦體本身並不參加化學反應,只起傳遞電子作用。此外,還有人提出電極電位學說和波差電池學說等。對於離子導體情況,地下水在岩石孔隙中流動時,由於水溶液中常含有大量的正、負離子,且岩石顆粒有吸引負離子的作用,致使地下水帶走大量的正離子,形成自然電場。野外工作時,將電極N置於很遠處(∞處),測量電極M(M、N極皆為不極化電極)沿測線逐點測量自然電位U。測量結果可繪成U的剖面曲線圖和平面等值線圖。自然電場法不用人工供電,故儀器設備較輕便,生產效率高。該法主要用於尋找電子導電的金屬礦床與非金屬礦床、進行地質填圖和確定地下水流速、流向等水文地質問題。

大地電磁測深法 利用大地的天然電磁場作為場源,以研究地殼和上地幔構造的方法。高空電離層和磁層的電流體系由於太陽輻射發生的變化以及大氣層中的雷電效應,均將引起地球磁場的波動,其頻率範圍十分寬闊。這種磁場的波動在導電的地球內感應出交變的電磁場。在地球內部,這種電磁場分布取決於岩石的電性結構。由於電磁場的集膚效應作用,不同頻率電磁波具有不同的穿透深度,從而帶來不同深度岩石電性的信息。在地面上,單點觀測多種頻率天然交變電磁場互相垂直的4個水平分量(EX、EY、HX、HY),分析研究地面波阻抗隨頻率的變化,便可探測地球內部岩石電性隨深度的分布。該方法的特點是:以天然交變電磁場為場源;探測深度大(數十公里至100公里以上)。

電磁感應法 以電磁感應原理為基礎,以地殼中岩石、礦石導電性和導磁性的差異為前提,用人工方法在空間建立交變電磁場,使良導礦體內產生感應電流,觀測和研究感應電流在空間形成的異常電磁場的空間分布規律和時間特性,從而尋找地下良導礦體或解決其他地質問題的方法,簡稱電磁法。本類方法又可分為兩個分支:頻率域電磁法(場源為多種頻率的諧變電磁場)和時間域電磁法(場源為不同形式的周期性脈衝電磁場)。它們的方法原理、基礎理論和野外工作方法基本相同,但地質效果各有特點。電磁感應法分支方法多,分類原則不同,方法名稱各異。例如,按場源形式劃分,有長導線法、不接地回線法、電磁偶極法等;按觀測內容劃分,有振幅-相位法、振幅法、虛實分量法、傾角法、振幅比-相位差法等;按觀測場所劃分,有地面電磁法、航空電磁法等。該類方法裝置類型多,裝置輕便,工作方法靈活,效率高,不受野外接地條件限制,可在凍土帶、冰川、沙漠或空中進行工作。這類方法主要用於尋找良導電性的金屬礦床與非金屬礦床、查明地下地質構造和解決其他有關地質問題。

參考書目

傅良魁主編:《電法勘探教程》,地質出版社,北京,1983。

傅良魁主編:《套用地球物理教程──電法、放射性、地熱》,地質出版社,北京,1991。