計畫概述

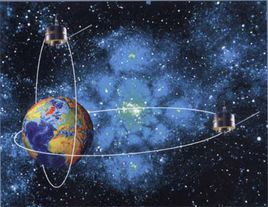

雙星計畫示意圖

雙星計畫示意圖1997年,由中科院院士院士劉振興牽頭,中國相關科學家多次討論,提出地球空間雙星探測計畫,即“雙星計畫”。是首個由中國科學家提出並以中方為主的空間探測國際合作計畫,也是中國與歐洲合作的第一個科學探測衛星項目。

它包括兩顆以大橢圓軌道繞地球運行的微小衛星,分別對地球近赤道區和極區兩個地球空間環境變化最為重要的區域進行寬能譜粒子、高精度磁場及其波動的探測,進而研究包括太陽活動和行星際擾動觸發磁層空間暴和災害性地球空間天氣的物理過程,進而建立磁層空間暴的物理模型,地球空間環境動態模型和預報方法。

雙星計畫包括兩顆小衛星:近地赤道衛星,軌道高度577—78916公里和近地極區衛星,軌道高度558—38362公里。赤道衛星將探測近地磁尾區的磁層空間暴過程及向陽面磁層頂區太陽風能量向磁層中的傳輸過程;極區衛星將探測太陽風能量和近地磁尾區能量向極區電離層和高層大氣的傳輸以及電離層粒子向磁層中的傳輸過程。

這兩顆衛星運行於目前國際日地物理計畫(ISTP)探測衛星尚未覆蓋的地球空間重要活動區。赤道衛星和極區衛星相互配合,構成具有明顯創新特色的星座式獨立探測體系,可以對地球空間暴發生機制和發展規律進行立體探測。

“地球空間雙星探測計畫”的軌道設計和科學目標,正是當前國際上日地空間物理髮展所需求的,因而受到了國際空間物理界的重視,並主動表示積極與雙星計畫進行合作。1997年11月歐空局科學代表團訪華期間,歐空局科學部主任R.Bonnet和CLUSTER2項目科學家對雙星計畫進行了認真的評議,指出:“中科院空間中心提出的雙星計畫將會對正在實施的國際日地物理計畫(ISTP)作出重要貢獻,對於提高歐空局CLUSTER2項目的科學意義也是至關重要的。”

價值意義

重要科學意義

雙星和Cluster四點星座計畫結合,是空間物理學發展史上第一個以磁場-等離子體系統多尺度相互作用和地球空間三維時-空變化為目標的探測和研究計畫。它為進行重大原創性研究提供了廣寬的研究空間,可將我國日-地物理學研究推向國際前沿,對推進我國空間探測技術跨越式發展、提高我國空間物理研究和空間天氣預報的創新能力具有重要意義。

雙星計畫

雙星計畫(2)通過雙星計畫的實施,除獲得雙星的大量科學數據外,還可獲得Cluster II四顆衛星(44台儀器)的探測數據和與Cluster II相配合的30個地面站的觀測數據,以及國際其他衛星的探測數據,揭示地球空間電漿與磁場的三維小尺度結構及多尺度相互作用的物理圖象。

(3)提供空間物理和電漿物理研究的“空間實驗室”,推動太陽物理、磁流體力學、特別是電漿物理學和天體物理學等相關科學研究以及行星空間環境比較研究的發展。

(4)人才培養

通過本項目研究,可培養一支熟習空間探測技術、數據處理與分析和理論研究的、水平高、人數多的年輕科技隊伍,並鍛鍊和湧現出一批具有國際影響和知名度的、為我國空間科學技術和電漿物理學的發展做出傑出貢獻的優秀人才。

(5)建立我國的星—地聯合觀測系統

雙星計畫與“亞太合作小衛星計畫”和地面“子午鏈工程”相配合,形成我國的星—地聯合觀測系統。這對我國的空間物理和空間環境研究和發展將起重要作用。

套用價值

本項目的實施可為保障我國航天活動的安全提供科學數據、科學依據和對策。

地球空間是各種套用衛星(氣象衛星、通信衛星、資源衛星、導航定位衛星等)、太空梭與空間站的飛行區域,是目前人類開發和利用太空資源、進行太空軍事進攻與防禦的主要活動領域,同時也是主要的災害空間天氣的直接發生地。地球空間暴是空間天氣研究的核心內容。本項目可為空間天氣預報建立理論基礎,提供預報方法和模型,為我國今後空間天氣地基和空間觀測網重大工程的建設進行概念準備。

重要戰略意義

通過雙星計畫,提高我國與歐空局空間合作層次和開拓合作範圍,顯示我國的實力和水平,提高我國在國際空間物理界的地位和作用,這對打破國際上單極壟斷的局面,具有重要戰略性意義。

科學目標

火箭發射

火箭發射雙星計畫的兩顆小衛星,運行於目前國際上一些地球空間探測衛星尚未覆蓋的兩個重要活動區(近地赤道區和近地極區),用高解析度的儀器探測這兩個活動區場和粒子的時空變化規律,系統研究地球空間環境全球變化對太陽活動、行星際擾動及磁層亞暴和磁暴的回響過程。建立地球空間環境的動態模式和物理預報方法,為空間活動的安全、空間軍事防禦及人類生存環境的維護提供科學依據和對策。

雙星計畫的套用目標

推動我國空間和空間環境探測技術跨越式的發展,縮短與國際上的差距。

通過國際合作,提高我國有效載荷研製技術的發展;推動衛星平台某些技術,如衛星剩磁和衛星表面等電位等技術的發展。

提高我國衛星科學數據系統有關科學和技術的發展,如科學運行硬體和軟體系統,科學運行計畫,在軌科學數據校正和數據產品研製等。

獲取大量可靠的科學探測數據,提出符合實際的地球環境動態模式和預報方法,為保障航天活動和國家安全提供科學數據、科學依據和防護對策。

通過雙星計畫,不斷提高與歐空局合作的層次和規模,提高和顯示我國的科技實力和水平,提高我國在國際空間界的地位和作用。

國際合作

中外科學家合影

中外科學家合影近十多年來,中國與歐洲空間局(ESA)在空間科學領域開展了密切的合作。合作過程大致分為兩個階段,第一階段是從1991年開始,主要是與歐洲空間局Cluster科學數據系統(csds)進行合作。在第一階段合作的基礎上,開展了第二階段的合作,即中國地球空間雙星探測計畫(簡稱雙星計畫)與歐洲空間局Cluster II的合作。這項合作是以我國提出的探測計畫開展的以我國為主的國際合作,在合作規模和層次上邁上了一個新台階。

歐洲空間局是國際上空間科學和技術領域的主要機構之一,在國際空間活動中占有十分重要的地位。歐洲空間局研製的Cluster衛星系列(包括4顆衛星)是90年代國際日地物理計畫(ISTP,主要參加者為美國、歐洲空間局、俄羅斯和日本)發射的核心衛星中最先進的衛星系列。Cluster的主要創新點是:能探測過去無法實現的地球空間環境的三維中小尺度結構和分辨時間變化。

為了推動我國空間物理研究和國際合作的發展,1990年中科院空間中心劉振興代表該中心向歐洲空間局遞交了一份合作提案,該提案經過歐洲空間局科學評議委員會通過,並決定歐洲空間局與中科院空間中心開展空間科學合作。從1991年至1993年,雙方先後召開了四次學術討論和工作會議,終於在1993年11月24日雙方在北京簽署了中國科學院和歐洲空間局關於“中國科學院空間科學與套用研究中心與歐洲空間局Cluster科學數據系統(CSDS)的合作協定”。根據協定,中方成立了中國Cluster數據和研究中心(CCDRC)及中國Cluster科學工作隊,由劉振興擔任CCDRC的主任和首席科學家。

雙星計畫與ClusterII衛星和國際上其他科學衛星相配合,在23周太陽峰年及其下降其間進行多衛星及地面聯合觀測。這對21世紀我國空間物理和空間環境的進一步研究將起到進一步的推動作用,並與將要實施的國家重大科學工程"東半球空間環境地面綜合監測子午鏈"相配合,形成我國空間環境的立體監測系統。

探測儀器

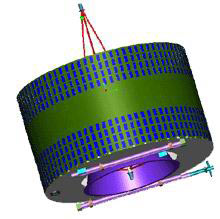

衛星外部結構

衛星外部結構雙星計畫中赤道區衛星和極區衛星的有效載荷各由八台探測器組成。這十六台探測儀器將進行三維磁場探測,粒子探測,低頻電磁波探測和衛星表面電位主動控制。

赤道區衛星探測器:三分量磁通門磁強計、熱離子分析儀、電位主動控制儀、電子和電流儀、高能電子探測器、高能質子探測器、重離子探測器和低頻電磁波探測器。

極區衛星探測器:三分量磁通門磁強計、中性原子成象儀、電子和電流儀、高能電子探測器、高能質子探測器、重離子探測器、低頻電磁波探測器和低能離子探測器。

大事記

一九九七年一月,由中國科學院院士劉振興牽頭,中國相關科學家多次討論,提出地球空間雙星探測計畫,即“雙星計畫”。

一九九七年四月,劉振興院士在北京香山科學會議上正式提出中國“雙星計畫”。

一九九七年十一月,歐洲空間局科學項目部與中科院空間中心簽署“雙星計畫”與CLUSTERⅡ合作議定書。歐空局表示在衛星軌道計算、有效載荷研製、衛星技術和衛星數據站方面給予積極支持。

一九九九年九月,歐空局代表團訪華時正式向中科院和中國國家航天局提出與“雙星計畫”合作的請求。

一九九九年十月,中科院正式啟動“雙星計畫”可行性論證。

二000年三月,中國“雙星計畫”代表團應邀赴巴黎歐空局本部參加計畫A階段方案論證會,中歐雙方在會上籤訂了進一步合作的協定。

二00一年七月,中國國家航天局與歐洲空間局正式簽署“雙星計畫”合作協定。

二00一年十月,經過總體方案和分系統方案設計評審,“雙星計畫”衛星及其運載火箭進入研製階段。

二00二年九月至十月,“雙星計畫”首顆衛星“探測一號”有效載荷系統在倫敦帝國理工大學進行預集成測試。

二00三年十二月三十日,“探測一號”衛星成功發射升空。

二00四年七月二十五日,“雙星計畫”發射其第二顆衛星“探測二號”。

所獲成就

論文成果

論文專輯

2005年11月出版了歐洲《地球物理雜誌(AnnalesGeophysicae)》專輯。

2008年7月出版了《美國地球物理雜誌(JournalofGeophysicsResearch)》專輯。

論文

據不完全統計,至2011年5月底,使用雙星或雙星-Cluster聯合觀測數據已發表的研究論文超過150篇,其中SCI論文140多篇。發表的論文被引用500多次。

專利

已獲授權的發明專利7項、實用新型專利7項。已受理的發明專利4項、實用新型專利1項。雙星有效載荷和套用系統的計算機軟體著作權登記證書共40項。

兩個計畫的聯合科學運行引起了國際空間科學界和公眾的極大關注,2010年3月,在兩會期間,科技日報還對雙星計畫的科學創新進行了專題報導。

觀測成果

利用雙星及雙星、Cluster聯合探測數據,取得有代表性的成果有:

1.首次提出了新的亞暴觸發的鋒面理論並取得了一些創新結果

在雙星、Cluster和其他衛星數據分析基礎上,首次提出“電離層風”的新概念;發現來自電離層的電離層風尾向流與來自中磁層的地向流相互作用形成的鋒面,對亞暴觸發起著關鍵的作用;首次觀測到了亞暴鋒面觸發的時序演化過程;首次觀測到亞暴驅動和觸發的整體時序過程;首次觀測到近地地向流在11.5Re處的缺失現象;首次觀測到了強磁暴期間系列亞暴的鋒面觸發過程,這對研究磁暴與亞暴的相互影響過程和兩者之間的關係提供了新的思路;劉振興院士提出了磁尾磁場重聯“鋒面觸發”的新概念和新思路,為研究磁尾磁場重聯開闢了新的途徑。

2.磁層頂磁場重聯觀測和研究的主要成果

磁層頂磁場重聯,是行星際磁場和地磁場相互連線的過程,是太陽風向地球空間傳輸質量、動量和能量的主要途徑。磁層頂區的磁場重聯,對磁層空間暴的發生和發展過程有重要的影響。磁層頂磁場重聯主要有兩種類型:“反平行”重聯和“分量”重聯。確立了“分量磁重聯”是磁層頂磁重聯的主要形態,主要發生在向陽面低緯(一年後美國Phan等通過其他衛星數據獲得類似結果);首次直接觀測到行星際磁場北向時向陽面低緯磁重聯;首次觀測到低緯磁層頂重聯擴散區。

首次觀測到,反平行重聯與分量重聯同時發生;首次觀測到高緯區南北方向的重聯線;首次獲得磁層頂大尺度S-形重聯區域形態的觀測證據。首次探測到磁層頂低緯分量磁重聯成對地產生開放磁通量管,然後分別向南北運動。首次獲得磁層頂開放磁通量管大尺度形態及其截面。

3.輻射帶和環電流探測

首次探測到環電流區中性原子的三維分布和帶電粒子投擲角的雙環結構;首次探測到低頻電磁波導致的暴時高能電子通量劇烈減少現象。

4.磁尾電漿片拍動現象

根據雙星和Cluster聯合觀測分析,首次發現地球磁尾電漿片存在著拍動現象。

5.近地太陽風探測

首次發現向陽面弓激波前面的太陽風中存在著大範圍的離子洞。

最新進展

2004年7月25日發射後,經過國家和中國科學院主管部門剛剛通過的評審和交付驗收,認為探測二號衛星與探測一號衛星及CLUSTER四顆衛星進行很好的聯合觀測活動。各項科學探測儀器工作正常,有效載荷探測儀器符合科學目標要求。有效載荷公用設備工作狀態正常,能夠及時和有效地採集、存儲和下行探測數據。雙星地面數據系統工作正常,指令流和數據流暢通。

已經獲得大量的科學探測數據(TC-1獲得一級數45.45Gb,TC-2獲得一級數據11.51Gb),探測了輻射帶、北半球的電漿層環電流區域及近地電漿片的高緯區域、北尾瓣、極隙區、南半球的極光橢圓帶、極蓋區、環電流區和近地電漿片的粒子沉降區等重要空間區域的高能粒子、低能粒子、磁場、波場和中性原子的空間分布和時間演化過程,現已取得一些初步的新結果。預期TC-2衛星與TC-1衛星及CLUSTER四顆衛星配合探測,所獲得的大量觀測數據對於揭示磁層空間暴的物理機制及其對太陽活動和行星際擾動的回響過程具有重要的科學意義。

科學產出

共獲得480GB數據,雙星衛星科學資料庫的用戶網頁(http://www.cddc-dsp.ac.cn/)日均訪問量超過1700次。

雙星計畫在本領域兩個頂級國際核心期刊AnnalesGeophysicae和J.GeophysicalResearch各出版成果專刊一期。據不完全統計,雙星計畫2004年3月至2009年2月期間發表SCI收錄論文104篇,被引用107次,國際會議特邀報告10篇,大會報告46篇;申請發明專利15項,其中12項已獲授權;申請實用新型專利8項,已全部授權;計算機軟體著作權登記46項。

雙星計畫2005年被兩院院士評選為“2004年中國十大科學進展”,在科學普及方面產生了重大社會效益。

雙星計畫獲得“2010年度國家科學技術進步獎一等獎”。

雙星計畫和星簇計畫的團隊獲得國際宇航科學院“2010年度傑出團隊成就獎”。