概況

地理位置雙土地老街位於景陽清江南岸,屬建始景陽鎮白岩水村三組,距景陽鎮五公里,與清江北岸的景陽雄關南北相望,浮空對峙。

老街位於景陽集鎮上方的山坳里,山路相連不足5公里,這裡解放前曾是國民黨鄉公所所在地。第二次國內革命戰爭時期,賀龍元帥領導的紅二六軍團在這裡建立了蘇維埃紅色政權。解放後,直到60年代初,都是景陽區公所駐地。相傳賀龍元帥曾率紅軍在這裡駐紮過。五十年代,湖北省省長張體學曾到過這裡。這裡還是古驛道要塞,當年曾商賈雲集,店鋪林立,熱鬧繁忙……

相傳在修雙土地老街時,挖出了兩個酷似土地菩薩的石頭,此後又在清順治年間,修建過兩個土地廟,由此就叫這條街為雙土地。現存的雙土地老街長約300米,街上50多棟房子除兩棟是磚混結構的平房外,其餘的是都是建於清末明初的老房子。雙土地有如一位耄耋的智者,閒看風雲,從容淡定地目睹著景陽的歷史雲煙與風物變遷。

雙土地初始建於何時,已無法考證。但近幾百年來,它一直是景陽地區有政治、經濟、文化的中心。

在清代,這裡就設過景陽里。在民國時期,這裡曾設過雙土地聯保辦公處,雙土地鄉公所 。雙土地這條不足4米寬的石板街,以石板街為中心,左邊屬建始,右邊屬恩施。恩施團總傅為鋒設設在雙土地的防所在右邊,左邊有當時國民黨政府建始縣長金重威的隸書石刻“政教一貫”四個大字,只是那石刻上的朱紅尤在,雙土地就迎來了蘇維埃政權。

1933年,這裡是楠木社區蘇維埃政府,管轄著葛淌、楠木社、革塘壩、高燎四個蘇維埃政府。這些蘇區經歷了創建、發展、喪失、重建、再喪失的曲 折、複雜過程,為了鞏固和保衛蘇區政府,粟谷壩上關向應秉燭運籌;清江渡口,游擊隊殊死抵抗,留下了許多可歌可泣的英雄故事。值得慶幸的是當時的蘇維埃政府建築至今保存完好。

解放後,這裡設過區公所,曾以這條街為中心的鄉又叫雙土地民族鄉,後來民族鄉辦公場所雖然遷到了下都坪,而鄉鎮的名稱仍然叫雙土地鄉。1961年,景陽區公所遷到下坪,接下來建官公路(建始縣城到建始官店鎮)通車,就裡便逐步閉塞,成了被 人遺忘的角落。

歷史沿革

感動湘西的百年老街雙土地老街地勢陡峭,房子依山而建,雙土地為什麼在這樣一面陡坡上形成了一條百年老街。它的形成有兩方面的原因。

當地居民自製的菸葉

當地居民自製的菸葉正是由於景陽關是當時建始與容 美土司的實質分界線(建始與容 美土司的具體界線位於景陽關以南),雙土地和景陽關以北的建始花坪就成了容美土司與建始的兩個邊貿小鎮。邊貿的繁榮,帶來了小鎮雙土地的繁榮。

雙土地

雙土地由於食鹽舊時皆實行專賣,稱為“榷運”。湖南被定為“例食淮鹽”。但是,與湖南鄰近的川東卻是產鹽之地。所以,這個“例食淮鹽”其實是不怎么合理的。而且,舊時的“榷運”路線,從淮入湘基本靠走水運,或因戰亂,或因水道阻塞,淮鹽就無法入湘。因此,從川入湘販運私鹽成風。“湘川鹽道”就由此形成。進入湘西的鹽道,稱為“湘川鹽道”,此道分為西、北兩條線路,北線以常德地區往湖北宜昌的三斗坪,此地帶正處於武陵山脈的險峻地段,道路極為險要。處於此地段的石門、桃源、臨澧、津市等縣,最繁忙時跑這條鹽道的人多達四千多人,每日的動鹽量約三千多擔。

湘西的另一條鹽道為西線鹽道,從湘西入川,所經地面全為湘西的土家族、苗族所居地的芙蓉鎮 、里耶、張家界、永順、桑植、龍山等地進入恩施,再或經建始,或經利川進入川東產鹽區。

在我國歷史上兩次“川鹽濟楚”運動中,大量的鹽經建始進入湘西。作為湘西的西線鹽道,經建始的鹽進入湘西一般有兩條路,一條是經建始、恩施、宣恩、來鳳、龍山,進入湖南。一條是經建始花坪、景陽雙土地,恩施石灰窯、鶴峰,進入湖南桑植,再到張家界等地。在這兩條鹽道中,經建始景陽雙土地的那條更為險要,全程皆穿行於千峰萬壑之間,行到高處,如登天梯,白雲團團在腳下涌動,林濤陣陣在身後迴響。而走到低處時,如入地府,仰頭上望,方見頭頂一線天。湘西的背夫的鹽道

既然經雙土地的鹽道如此險要,為什麼湘西的背夫還要走這條險道呢?這其中有兩個原因:

景陽關

景陽關其二是因為雙土地人曾感動過湘西背夫。背夫天亮時從花坪出發,先走過十里石板路過景陽關,再下十五里過清江,接著又上十五里,黃時昏分便來到了雙土地,雙土地是背夫的家。舊時的湘西“擔谷斤鹽”,平民百姓“廣椒當鹽”,他們的辛酸和無奈也感動著雙土地這條老街,不知從什麼時候起,雙土地老街就立下了這么一條不成文的規矩,那就是“湘西人住屋裡”。經雙土地向南的鹽商,其實除湘西的以外,還有建始官店,宣恩,鶴峰等地的,由於湘西的背夫最為艱難,但在雙土地,當時也只有60多戶人家,有時一天需要住宿的是好几几百人,背夫多時就不可能都有住處,在這樣的情況下,雙土地的住戶就讓湘西人就住屋內,

興隆寺

興隆寺抗日戰爭結後,淮鹽線路恢復,湘川鹽道被廢棄。如今,舊日的那條那條充滿艱難險阻灑下湘西人民無數血汗的湘川鹽道,深藏在武陵地區的山高林深處,靜守著那可歌可泣的往事。時光無限,歲月有情,雙土地與“湘西鹽道”的往事,在歷史上載有永恆的一筆。眾星拱月的風水寶地

八百里清江,流經建始景陽豁然開朗,水天共一色。當地人一直認為雙土地是“風水寶地”,是因為在雙土地的腳下,從左至右依次排列著五花寨、雙石柱、興隆寺,形成了一幅眾星拱月圖。

五花寨位於雙土地老街左下邊,相距不到一公里。寨巔由神廟峰、寶塔峰、觀音峰、寶劍峰,怪獸峰五峰組成,狀如一朵怒放的梅花。又說五花寨五峰如五指,暮陽從五指峰漏出,如五指散花,霞光映照,五彩繽紛,譽為建始古八景之一“五花暮靄”。

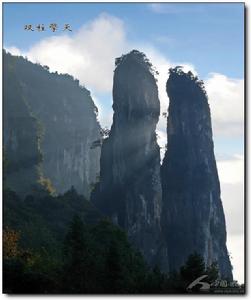

附近的雙石柱

附近的雙石柱雙土地老街右下邊是雙石柱。雙石柱是在山崖下生著的兩根巨大石柱,兩根石柱相距四米,高近百丈,撥地聳天,氣勢雄偉,聞名遐爾。傳說兩柱之巔有檀香,並設有金、銀兩盆,供天女下凡洗浴之用,因怕凡人看見而聳立雲宵。

從雙土地向右,過雙石柱一公里就來到興隆寺。興隆寺始建於道光年間,已有300多年歷史。從寺中的碑刻中我們可以得知,清道光的庚寅年,當地一個叫向興隆

小馬家原鐵橋

小馬家原鐵橋八百里清江,一步一景,在建始境內的景陽河段更是聚天地之靈氣,孕育出了一方人間仙境。隨著清江旅遊開發,雙土地百年老街又將迎來新的歷史使命。