簡介

雙動式活塞風箱

雙動式活塞風箱這真是個極其簡單而又聰明的發明。在一個其作用如汽缸的長方形箱子中,活塞被推進和拉出,將羽毛或摺疊的軟紙片楔進活塞的四周,以保證在其通道上既不透氣又潤滑 (它是近代活塞環的始祖)。箱子的兩端各有一個氣閥:當活塞被拉出時,空氣從遠端被吸進來;當它被推進時,空氣則從近側被吸進來。在向里和向外的兩個衝程中,空氣被吸進汽缸;而在這兩種情況下被壓縮部分(即在活塞的另一側)的空氣被推進到一側室中,並在那裡通過排氣口或噴嘴被噴射出去。它不僅能鼓風,也能噴射液體。

歷史記載

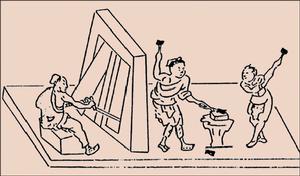

西夏壁畫鍛鐵圖中的雙風扇風箱

西夏壁畫鍛鐵圖中的雙風扇風箱它在老子的哲學巨著中被描述如下:對它推拉得越多,給出的風量越大。天地之間不正像風箱嗎?雖然它空,卻不會窮盡。老子的著述時代,雖然傳統上認為是公元前6世紀,最保守的估計約在公元前4世紀,哪種說法都可能是正確的。文中的第三句至關重要,因為它似乎指雙動活塞式風箱的連續動作。《老子口道經》用它比喻空間「天地之間,其猶橐龠乎?虛而不屈,動而愈出。」這是說,皮橐內充滿空氣而不塌縮,拉動其體又能將其內空氣壓出。空氣通過輸風管可進入熔煉爐中。

漢代典籍中論及橐龠者甚眾。山東滕縣出土漢代冶鐵畫像石中有橐的畫面。它有三個木環、兩塊圓板、外敷皮革而成。拉開皮橐,空氣通過進氣閥而入橐;壓縮皮橐,橐內空氣通過排氣閥而進入輸風管,再入冶煉爐中,這是單橐作業,至遲在戰國時期,出現了多橐並聯或串聯的裝置,名為“橐籥”,漢代又稱之為“排橐”。

意義

雙動活塞式風箱是中國在鼓風技術方面最重要的發明,它出現於唐代或宋代。公元1280年印製的《演禽斗數三世相書》中,刊載有一幅世界上最古老的雙動式活塞風箱圖,相傳該書是唐初袁天罡所撰著的,宋代初次刊行。明代《天工開物》中所載的活塞式風箱,與此類似。活塞式風箱正逆行程都作有用功,每行程中一端排氣鼓風,一端同時吸取等量空氣,因而能提供連續風流,提高鼓風效率,是鼓風技術上的重大進步。歐洲直至公元1716年方發明了類似的雙動往復式水泵,為後來的活塞式機械打開了道路。

相關古籍

雙動活塞式風箱的最早刊印圖片是在一本公元 1280年的離奇有趣的書中發現的,書名是《演禽斗數三世相書》。此外還有《老子口道經》。