隋唐大運河故道重見天日

淮北市境內的濉溪柳孜隋唐大運河碼頭遺址

柳孜隋唐大運河碼頭遺址

柳孜隋唐大運河碼頭遺址1998年,安徽省淮北市濉溪縣南部的宿州——永城公路正在緊張的施工中,當公路修至鐵佛鎮柳孜集村(現屬百善鎮)時,有一段路需要從熱鬧的集市穿過。當地農民在拆除房屋時發現屋基下有擺放整齊的一塊塊條石,這些條石對於搬遷的農民用於新房的建造無疑是件好事。於是一塊又一塊的條石被挖出來,但取了一層又一層,總是取之不盡,這讓村民們感到不可思議,一時傳言四起。

濉溪縣文物管理所得知此事後,迅速向省文物局做了匯報。省文物局立即責成省考古所對柳孜石砌體進行調查,1999年5月4日,由省市縣三級文物部門組成的聯合考古隊進駐柳孜集,由此揭開了震驚國內外考古界的柳孜大運河碼頭遺址的神秘面紗。

據清光緒《宿州志》載,明代之前柳孜是個大鎮,新中國成立的時候仍存刻有“柳江口碼頭”的石碑。大詩人白居易游運河,留有“後王何以鑒前王,請看隋堤亡國柳”等名句。而一提“隋堤”,當地老百姓都知道是這條大運河,即史書上說的“通濟渠”。不過由於缺乏物證。這條只留有堤壩殘痕的河道是否是隋煬帝首開的通濟渠一直沒能定論。

聯合考古隊經過仔細勘察,決定把發掘區定在古運河故道的南側,在柳孜遺址的東西兩邊各選一個點進行發掘。一號發掘點很快便發現石構建築遺址。

“為了保證發掘不出任何偏差,我們冒著高溫,一次一次地修正發掘方案。幾天的功夫,一座東西長14.3米、南北寬9米、高5.5米的石砌構物便重見天日。但是更奇特的是在構物基礎的西部,竟發現了兩艘保存完好的木質沉船,而沉船的東半部卻疊壓在構物之下。”談到當年發掘時的情景,淮北市博物館的楊建華仍然感到興奮,“大家一致認定石砌構物就是一座運河碼頭,這種在沉船上建造碼頭的方法,在國內考古史上還從未發現過。”

隨後,考古隊又在二號區發掘出幾艘沉船及大批精美的古陶瓷器,出土瓷器幾乎涵蓋了當時全國著名的壽州窯、古州窯、耀州窯、磁州窯、景德鎮窯、定窯、建窯、越窯、肖窯、長沙窯、均窯等十幾個窯口。僅釉色就有黃、青、白、黑、白底黑花、醬色等8種以上。也有少數印花、劃花、刻花、三彩、窯變、點彩和隊貼等裝飾。古代各地名窯如此集中出土,非常鮮見。

柳孜隋唐大運河碼頭遺址出土瓷器

柳孜隋唐大運河碼頭遺址出土瓷器在聯合考古隊歷時200餘天的發掘中,發現宋代貨運碼頭一處,唐代沉船8條,大量唐宋時期的陶瓷器皿。當時的國家文物局常委副局長鄭欣淼指出,這次發掘所獲是我國大運河考古最重大、最有成果的發現,其意義在於:一是確認了隋煬帝開鑿通濟渠的流經路線;二是進一步證明了隋唐大運河是古今中外的奇蹟之一,它和長城一樣,無愧為中華民族古代文明的象徵;三是為研究當時的政治、經濟、文化、商貿、瓷器出口外運等提供了重要的實物材料。

柳孜碼頭遺址隨後被評為“1999年全國十大考古新發現”,2001年被國務院列為“國家重點文物保護單位”。現在,柳孜運河遺址出土的大量珍貴文物已得到妥善保管和保護,淮北市、濉溪縣兩級政府正在積極運作柳孜遺址的保護、研究、開發、利用等工作,並已取得初步成效。

宿州市境內的隋唐大運河遺址

由安徽省文物考古研究所主持發掘的我省宿州境內的隋唐大運河遺址,經過四個多月的緊張搶救性發掘,目前已經結束。此次發掘累計考古鑽探面積2萬多平方米,發掘遺址面積600平方米,清理髮掘水井4眼、墓葬1座、灰坑1個,出土各類文物標本1400餘件。昨日上午10時,精選的500餘件隋唐大運河出土文物,在宿州市首次盛大集中展出,面對如此豐富的考古成果,來自全省各地的眾多專家,紛紛稱奇。運河結構重見天日。

商丘市境內的隋唐大運河碼頭遺址

10月31日,商丘市文物考古工作組經過近兩個月的實地考察,隋唐大運河商丘段的考查終於有得到界定,確定隋唐大運河的一碼頭處於古宋鄉轄區內的葉園村武莊,這一歷史考究對隋唐大運河

柳孜隋唐大運河碼頭遺址出土獨木舟

柳孜隋唐大運河碼頭遺址出土獨木舟申報世界文化遺產有著舉足輕重的意義,對商丘文物的研究勢必有著非常重要的作用。

隋唐大運河故道商丘段自睢縣進入我市,途經睢縣、寧陵縣、梁園區、睢陽區、虞城縣、夏邑縣、永城市,最後進入安徽省淮北市濉溪縣,在我市境內全長199.7公里。 鑒於隋唐大運河重要的歷史文化價值,2006年6月,國家文物管理局直接將隋唐大運河指定為第六批全國重點文物保護單位,並把其列入世界文化遺產申報預備名單。今年7月13日至8月4日,市文物管理局對隋唐大運河故道商丘段進行了考古勘探調查工作,從而基本掌握了大運河故道商丘段的位置走向和長度,探明了運河故道局部河堤、河床情況,並且大致標出了運河碼頭、橋樑分布點。

隋唐大運河商丘段保存相當完整。據商丘市文物局向記者提供的資料,2007年盛夏勘探、調查取得的成果有:一、基本上掌握了隋唐大運河商丘段的位置走向,探明了大運河商丘段的長度,繪製出了隋唐大運河商丘段故道圖。二、探明了大運河故道局部河堤和河床情況。隋唐大運河河堤土質為較硬的黑灰色花土,夾雜灰色硬膠泥土、砂礓、石粒等。河床內基本為純淨的細黃沙土,沙土細而均勻。三、發現了一大批有價值的遺蹟、遺物,出土了唐宋時期的一些瓷器及瓷器殘件,整理了運河故道沿岸一批非物質文化遺產。

商丘市文物局已經制訂出隋唐大運河故道下一步的工作方案,並正在修訂隋唐大運河的考古調查及保護方案。有關隋唐大運河故道的勘探、保護、“申遺”的具體規劃有望在近期完成。

隋唐大運河

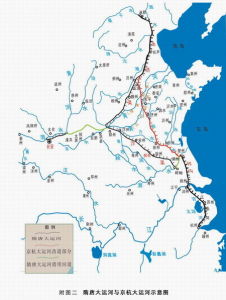

大運河的形成階段,也是最重要的階段,是隋煬帝時期開鑿的大運河。 隋滅陳完成中國統一,繼隋煬帝楊廣即位,為鞏固國家統一,更好的控制江南地區,使長江三角洲地區豐富的物資

隋唐大運河

隋唐大運河為中央政府掌握,更由於隋中央政府對江淮經濟的依賴,隋煬帝下令開鑿大運河。 隋煬帝開鑿大運河,始於公元605年。公元604年,隋煬帝楊廣離開京都長安,到洛陽考察。605年即力排眾議,下令著手兩項重大工程:一是將首都由長安遷往洛陽;二是徵調民工百萬,由傑出工程專家宇文愷主持,開鑿大運河。主要是開通通濟渠和永濟渠。 通濟渠公元605年開鑿。分東西兩段:西段自今洛陽西郊引洛河和谷水入隋唐大運河黃河;東段自滎陽汜水,引黃河後,循汴水(原淮河支流),經商丘、宿縣、泗縣入淮河。 永濟渠公元608年開鑿。利用沁河、淇水、衛河水源,引水通航至天津,繼溯永定河通涿郡(今北京)。 610年,繼開江南運河。開通鎮江至杭州段,長400公里。這樣,從首都洛陽到江都、到浙江杭州全長1700公里的河道,可以直通船舶,暢行無阻。 至此,以首都洛陽為中心,以通濟渠、永濟渠為“人”字狀兩大撇捺延伸,並通過邗溝和江南河,溝通了海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大河流。北通涿郡(今北京),南達餘杭(今杭州),主航道全長2700公里,溝通中國南北和東部、中部的水運大動脈已經形成。