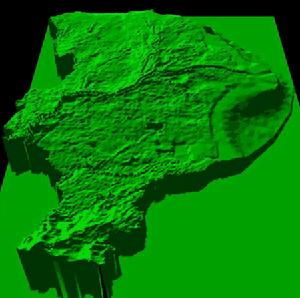

陸地地形

陸地地形陸地地形指地球表面高低懸殊,形態多樣。按照高度和起伏形態,陸地大體可分為平原、山地、高原、丘陵和盆地五大部分。此外,還有由於受外力作用的強烈影響而形成的河流、三角洲、瀑布、湖泊、沙漠等。

簡介

平原是指寬廣平坦或略有起伏而邊緣無崖壁的地區,海拔一般在200米以下。陸地平原面積廣闊,約占陸地總面積的1/3。世界上最大的平原是南美洲的亞馬遜平原,面積約560萬平方公里。山地是海拔500米以上的低山、1000米以上的中山和高峻山脈分布地區的總稱。山地地面起伏大,山坡陡峻,相對高度大。線狀延伸的山體叫山脈,成因上相聯繫的若干相鄰山脈叫山系。世界上海拔8000米以上的山峰有14座,分布在亞洲的喀喇崑崙山脈、喜馬拉雅山脈地區,其中珠穆朗瑪峰海拔8848米,為地球的最高點。

類型

陸地地形

陸地地形地形類型 海拔高低 地表起伏特徵

山地 較高 峰巒起伏,坡度陡峻

平原 很低, 一般在200米以下 平坦廣闊

丘陵 較低 起伏不大,坡度和緩

高原 較高 地面坦蕩或起伏不大,邊緣陡峻

盆地 沒一定標準 四周高,中間低

特徵

陸地地形

陸地地形地球表面高低相差懸殊,形態變化多端。

陸地上的最高點達海拔8848.13m,這就是喜馬拉雅山脈珠穆朗瑪峰的現測高度;而西南亞約旦河谷盡頭的死海海面為負392m,這是陸地的最低點。陸地地形通常分為平原、高原、盆地、山地、丘陵等類型。它們以不同的規模在各大陸上互動分布,共同構成陸地表面崎嶇不平的外貌。

山地所占面積並不大。陸地上有兩條巨大的高山帶。一條是環太平洋帶,沿太平洋兩岸作南北向分布。它包括縱貫北美和南美大陸西部的科迪勒拉-安第斯山系,亞洲和澳大利亞大陸太平洋沿岸及東亞島弧上的山脈。另一條高山帶略成東西向,橫貫亞歐大陸中南部及非洲大陸北緣。它的西部是由阿爾卑斯山脈及其分支(庇里牛斯山脈、亞平寧山脈、狄那裡克阿爾卑斯山脈、喀爾巴阡山脈、巴爾幹山脈等)組成的阿爾卑斯山系,以及非洲北緣的阿特拉斯山脈。進入亞洲後,自安納托利亞高原南北兩側的山脈與興都庫什山脈、喀喇崑崙山脈、喜馬拉雅山脈連為一體,又經中南半島西部山地,一直延續到巽他群島的南列島弧,與環太平洋帶相接。

兩大高山帶是中生代末以來近期地殼運動(阿爾卑斯運動)的產物,陸地上最高峻、最宏偉的年輕山脈幾乎都集中於此。它們也是火山與地震活動最劇烈的地帶。地球上約95%的地震和大多數活火山也分布在這裡。古生代加里東和海西運動形成的山脈,由於年代已久,歷經風化剝蝕,與上述兩大高山帶相比,山勢大為遜色。

陸地地形

陸地地形陸地上平原面積最廣,約l/4的地面海拔不足200m。一般來說,大陸中部是平原。平原的東西兩側多有高山聳列,形成南北縱列的三大地形帶。這個特點,以北美和南美大陸最為顯著。大陸中部,從北美的哈得孫灣沿岸平原起,經密西西比平原到南美的奧里諾科平原,亞馬孫平原和拉普拉塔平原,幾乎是連續不斷的平原地帶。其中亞馬孫平原面積廣達560×104km2,在世界各大平原中首屈一指。中部平原以西,延伸著科迪勒拉-安第斯山系;以東,在北美是拉布拉多高原和阿巴拉契亞山脈,在南美為巴西高原及其邊緣山脈。類似的地形結構在澳大利亞大陸也清晰可見。在亞歐大陸,平原的分布比較複雜,大平原主要展布於東西向高山帶以北。從西向東有中歐平原、東歐平原、西西伯利亞平原、土蘭平原等。南面,平原多為大河沖積形成,並分布於高原之間,主要有西南亞的美索不達米亞平原、南亞的印度河平原和恆河平原,以及中國的東北平原、華北平原、長江中下游平原等。

陸地上還廣泛分布著大片隆起的高原,它們一股以前寒武紀古陸塊為核心,地殼相對較穩定,高原面起伏不大。非洲大陸的高原,亞歐大陸的中西伯利亞高原、蒙古高原、阿拉伯高原、德乾高原,南美大陸的巴西高原、蓋亞那高原,澳大利亞大陸的西部高原等,都是世界上著名的古老高原。南極大陸與非洲大陸地形相似,也以高原為主,但上覆巨厚的冰蓋。陸地上的另一些高原鑲嵌在前述年輕山脈之間,地殼活動比較強烈,海拔較高,地面起伏也很大。我國青藏高原就是一塊被高山包圍的高原,海拔平均在4000m以上。類似的還有伊朗高原,安納托利亞高原,以及分布於科迪勒拉-安第斯山系中的一些山間高原。